摘要

本文通过分析贵州镇宁县大营研究区晚二叠世龙潭组煤系地层特征,煤岩层对比分析,结合化石等,分析了龙潭组沉积环境,识别出障壁岛砂坝—潟湖相及三角洲相两种沉积类型,沉积环境对煤层的展布及煤质特征具有较为显著的控制作用,对周边煤炭资源的勘查和开采可起到一定的借鉴作用。

Abstract

This paper analyzes the sedimentary environment of the Late Permian Longtan Formation in Daying Research Area, Zhenning County, Guizhou Province by analyzing the stratigraphic characteristics of coal measures, coal-rock correlation analysis, combined with fossils, and identifies two sedimentary types: barrier island sand-lagoon facies and delta facies. The sedimentary environment has a significant control effect on coal seam distribution and coal quality characteristics. It can be used for reference in the exploration and exploitation of coal resources around.

0 引言

贵州煤炭资源丰富,成煤环境复杂,其中晚二叠世含煤地层沉积环境分析研究取得了较为丰硕的成果,受构造沉降、海平面变化、沉积物供给影响,龙潭组沉积体系、沉积相及组合类型多样化。据研究,晚二叠世以盘县—水城—毕节、兴仁—安顺—桐梓两线为分界,由东往西分别发育海相—过渡相—陆相的复杂类型沉积环境,属克拉通稳定型建造系列,且认为至少黔西地区在晚二叠世中—晚期本区为碳酸盐潮坪—障壁—潟湖—三角洲沉积,三角洲以河控浅水三角洲为主,形成陆源碎屑夹碳酸盐岩的含煤混合沉积(王双美和秦云虎,2013)。

本文基于贵州省镇宁县大营研究区勘查资料,对含煤地层进行对比分析,就含煤地层岩性特征、煤层及化石等进行研究,进而分析研究龙潭煤系形成时的沉积环境,给后续相邻地区的煤炭地质勘查工作提供可借鉴的资料。

1 地质概况

1.1 地层特征

研究区位于贵州西部,地处扬子地台黔北隆起,地层属于三岔河区(B)之安顺—晴隆地区(B1)。钻孔揭露勘查区地层自老而新依次为:上二叠统峨眉山玄武岩组、龙潭组、长兴组和大隆组并层及覆于龙潭组地层之上的第四系(Q),上二叠统龙潭组为研究区含煤地层。其中龙潭组含煤地层平均厚度420 m,由于研究区处于煤系地层露头上,部分煤系地层被剥蚀,钻孔揭露煤系厚度为 258.13~359.55 m,平均厚度299 m。含煤9~20层,煤层全层平均总厚度3.60 m。

1.1.1 上二叠统峨眉山玄武岩(P3β)

灰绿、灰紫色拉斑玄武岩夹凝灰岩,与上覆龙潭组和下伏茅口组均为假整合接触。厚度未见底。

1.1.2 上二叠统龙潭组(P3l)

龙潭组为一套海陆交互相含煤碎屑岩夹碳酸盐岩沉积,岩性以粉砂岩、细砂岩及砂质泥岩为主,间夹泥灰岩、灰岩及煤层。根据岩性岩相特点将煤系分为3个岩性段(P3l1、P3l2、P3l3),其特征如下:

(1)龙潭组第一段(P3l1):以灰白、灰黑色薄—中厚层状粉砂岩、细砂岩及泥岩为主,间夹泥灰岩、灰岩及煤层,含腕足类、双壳类及海百合茎化石。含煤 3~8 层,为薄煤层或为煤线,均不可采。该段厚 93.32~177.85 m。

(2)龙潭组第二段(P3l2):以灰白、灰黑色薄—中厚层状粉砂岩、细砂岩及泥岩为主,间夹泥灰岩、灰岩及煤层,富含植物根部化石。含煤 3~5 层,其中 M17全区可采,M14煤层全区大部可采,其余为不可采煤层。B3 标志层灰白、灰黑色中厚层状灰岩、泥灰岩,局部粉砂岩,厚 1.10~3.68 m,平均厚度为 2.27 m,全区稳定,是第一段与第二段的分层标志层。该段厚102.60~150.15 m。

(3)龙潭组第三段(P3l3):以灰黄、灰黑色薄—中厚层状粉砂岩、细砂岩及砂质泥岩为主,间夹泥灰岩、灰岩及煤层,动植物化石丰富,主要产䗴䗴类、头足类、腕足类及植物化石,含煤 0~3 层,其中 M10 为全区可采煤层,其余煤层厚度较小,均不可采,仅个别钻孔达到可采厚度。B1 标志层,灰白、灰黄色中厚层状灰岩、泥灰岩,厚 0.75~3.27 m,平均厚度 1.86 m,全区稳定,是第二段与第三段的分层标志层,本段大部分被风化掉。该段厚9.16~78.68 m。

1.1.3 上二叠统长兴组和大隆组(P3c+d)

长兴组:灰色厚层含燧石生物屑泥晶灰岩,顶部夹钙质黏土岩。含䗴䗴、菊石、腕足类化石。该组厚22.8 m。

大隆组:灰黑色薄层硅质岩间夹蒙脱石化玻屑凝灰岩,硅质黏土岩。含菊石、腕足类和植物化石。该组厚15.2 m。

1.1.4 第四系(Q)

研究区内仅零星出露,多分布于河谷及地势低洼处,岩性为浅黄色黏土夹碎石、卵石土及沙土,该层厚0~12 m。

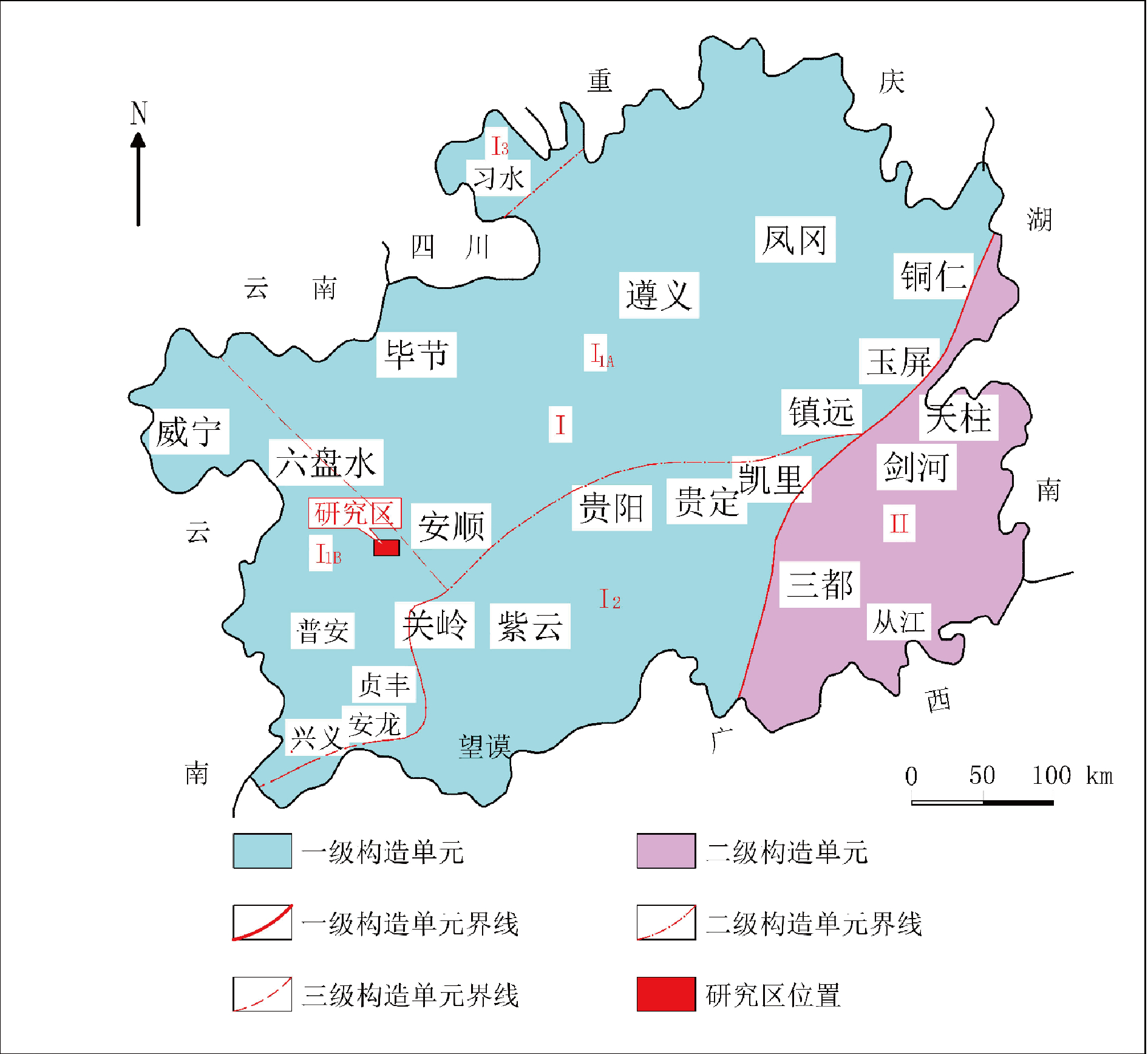

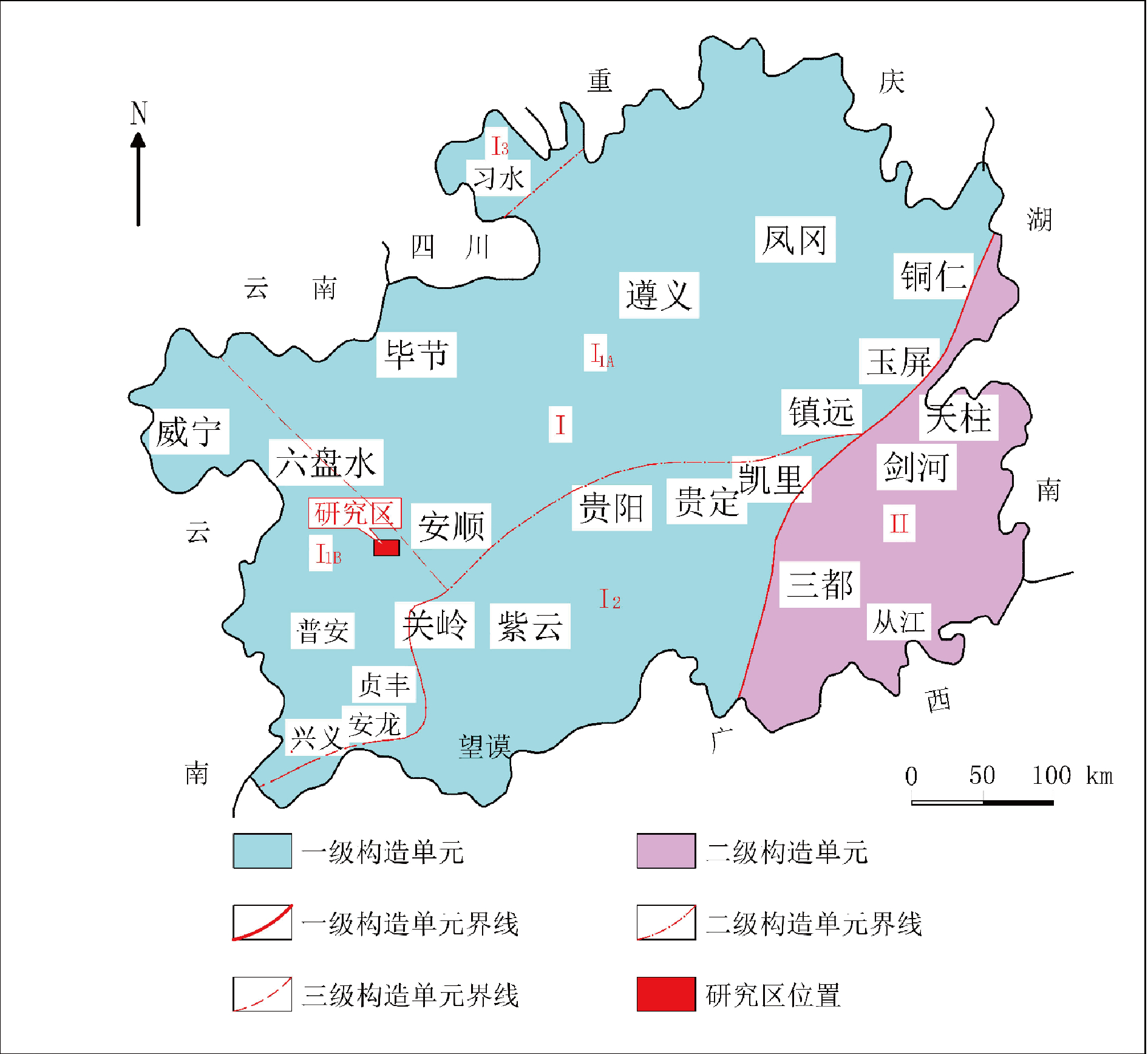

1.2 构造特征

研究区在区域构造上位于扬子准地台黔北台隆之六盘水断陷的威宁北西向构造变形区东侧,大煤山背斜中段西翼(图1~图2)。研究区内未见断裂和次级褶皱,地层产状有一定起伏变化,倾向为 240°~275°,倾角 11°~23°,基本为一单斜构造,构造复杂程度为简单。

2 含煤地层及煤岩层对比

2.1 含煤地层

研究区内的含煤地层为上二叠统龙潭组(P3l),总厚度 420 m。含煤地层的顶界以长兴组灰岩底界为界;其底界以峨眉山玄武岩顶部紫红色、浅绿色凝灰质泥岩为界。由于研究区处于煤系地层露头上,龙潭组第三段大部被风化掉,钻孔见煤系厚度为 258.13~359.55 m,平均厚度 299 m,煤层厚度在平面上受沉积古地理的影响有一定的起伏。

I—扬子准地台;Ⅱ—华南褶皱带;I2—黔南台陷;I3—四川台坳; I1A—遵义断拱;I1B—六盘水断陷

岩性主要由灰色细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、黏土岩及煤层组成的韵律层,夹薄层灰岩,其中砂岩成分以玄武岩屑为主。产腕足类及瓣鳃类等动物化石;产出Gigantopteris sp. 和Pecoppteris sp. 等植物化石。

2.2 可采煤层

研究区内可采煤层共有3层,分别为M10、M14、 M17 煤层。其中:M10、M17 煤层为全区可采煤层, M14煤层为区内大部可采煤层(图3、表1)。现将主要煤层分述如下:

2.2.1 全区可采煤层

(1) M10煤层

为研究区内全区可采煤层,位于龙潭组三段,煤层厚 0.88~1.46 m(zk201),平均厚度 1. 06 m。含夹矸 0~1 层,煤层结构简单,厚度较稳定,属较稳定煤层。上距龙潭组顶界9.16~60.97 m,平均38.20 m,下距龙潭组二段顶界 12.12~20.66 m,平均 14.92m;下距M14煤层平均距离24.85 m。

图2研究区区域构造纲要图(据韩传伟等,2011②)

30 —六枝向斜;32—大煤山背斜;33—郎岱向斜

M10 煤层顶板为:泥质粉砂岩、细砂岩、铝质泥岩。底板为:泥岩、粉砂质泥岩,即M14的顶板。

(2) M17煤层

为研究区内的主要可采煤层,位于龙潭组二段,煤层厚0.82(zk301)~2.12 m(zk201),平均厚度 1.30 m。含夹矸 0~2 层,煤层结构简单,厚度较稳定,属较稳定煤层。上距龙潭组二段顶界 13.3~44.36 m,平均 24.76 m,下距龙潭组二段底界 60.36~158.70 m,平均110.33 m。

M17 煤层顶板:泥岩、粉砂质泥岩,即 M14 的底板。底板:泥岩、黏土岩、粉砂质泥岩。

2.2.2 全区大部可采煤层

M14煤层:为研究区内的大部可采煤层,位于龙潭组二段,煤层厚0.41(zk103)~1.25 m(zk201),平均厚度 0.84 m。不含夹矸,煤层结构简单,厚度较稳定,属较稳定煤层。上距龙潭组顶界 27.87~106.65 m,平均 65.87,上距龙潭组三段底界 5.84~20.45 m,平均9.93 m左右;下距M17煤层平均距离 12.64 m。

M14煤层顶板:泥质粉砂岩、细砂岩夹泥岩。底板:泥岩、黏土岩、粉砂质泥岩,即M17的顶板。

图3研究区煤岩层对比图

表1可采煤层特征

2.3 煤层对比

根据研究区范围内含煤地层的沉积韵律,岩性组合特征,各煤层赋存状态及煤层自身的特征,选用标志层法、层间距法,煤层自身特征及煤层的物性曲线特征法进行综合对比(肖永州等,2012)。

2.3.1 标志层的确定及对比

借助煤系地层及上下地层中分布稳定的特殊岩性层(即标志层)与煤层之间的空间关系进行对比。研究区由上而下共建立了 5 个主要标志层,编号为B1、B2、B3、B4、B5,现分述如下:

(1)标一标志层(B1):位于龙潭组第三段(P3l3)底部,距 M14 煤层底 6.27~21.72 m,平均 10.80 m,下与龙潭组二段接触。岩性为灰色中厚层灰岩,厚 0.75~3.27 m,平均厚 1.86 m。全区稳定存在,易于辨别,P3l3 /P3l2 分界的可靠标志层。

(2)标二标志层(B2):位于龙潭组第二段(P3l2) 上部,为浅白色、灰色中厚层状灰岩或泥灰岩,厚 2.20~6.45 m,平均 4.60 m,全区稳定分布,上距 P3l1 底界 12.22~40.76 m,主要作为识别 M17 煤层的直接标志层。

(3)标三标志层(B3):位于龙潭组第二段(P3l2) 中部,距标二标志层底 38.71~74.35 m,为灰白色、灰黑色中厚层状灰岩,偶夹燧石灰岩,厚1.10~3.68 m,平均厚2.27 m,全区稳定分布。

(4)标四标志层(B4):位于龙潭组第一段(P3l2) 底板,上距标三标志层(B3)底21.36~80.67 m,为灰白色、灰色中厚层状灰岩,厚 2.69~4.62 m,平均厚 3.67 m,全区稳定分布,主要作为识别 P3l2 与 P3l1 分界线的直接标志层。

(5)标五标志层(B5):位于龙潭组第一段(P3l1) 中下部,上距标四标志层(B4)底 23.76~109.27 m,为灰白色、浅灰色中厚层状灰岩,厚 38.80~67.41 m,平均厚 54.34 m,全区稳定分布,主要作为识别 P3l1 与P3β的直接标志层。

2.3.2 煤层层位、层间距对比

(1)煤层层位

M10 区内大部可采煤层产于龙潭组上部,厚度较小,较稳定;M14区内大部可采煤层产于龙潭组中上部,厚度较小,较稳定;M17可采煤层产于龙潭组中部,厚度较大,相对较稳定,层位可靠。

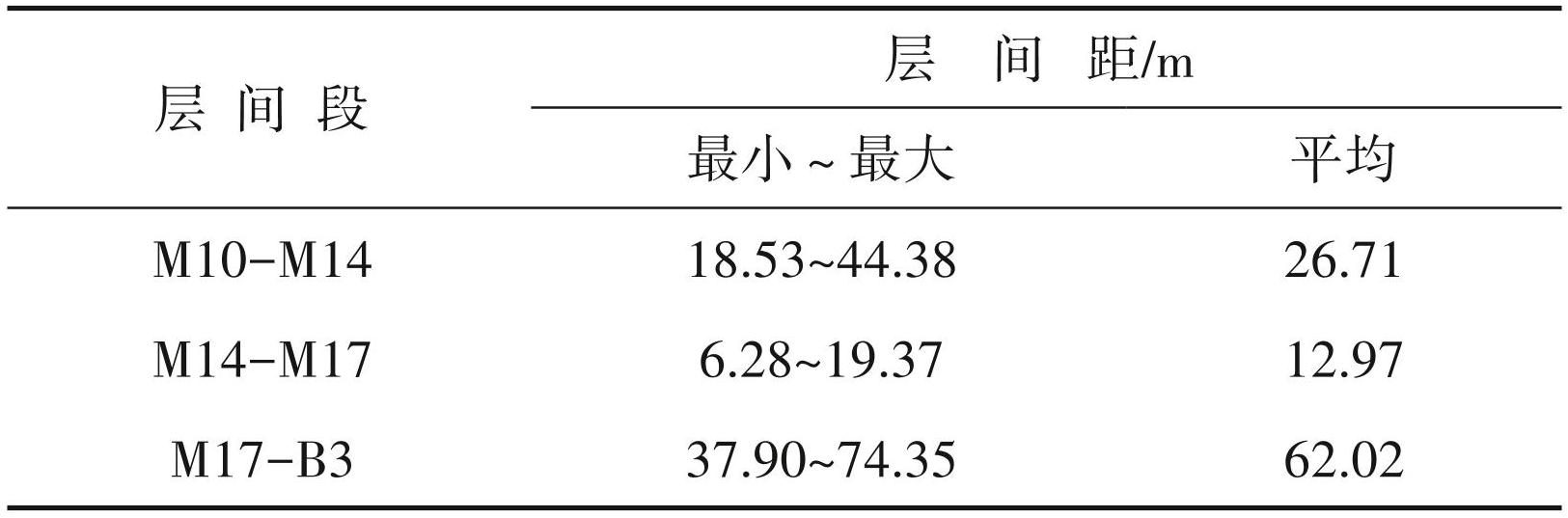

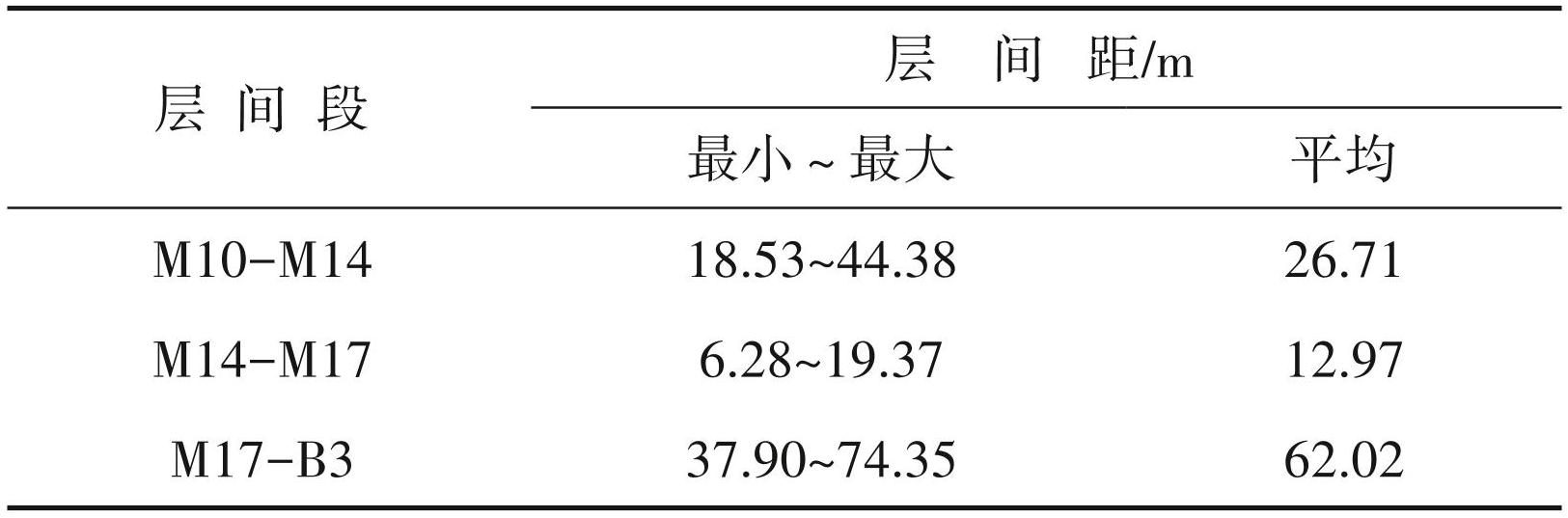

(2)层间距对比

利用煤层之间、煤层与含煤岩系的顶底界的层间关系进行分析对比,确定煤层的相对位置。M10、 M14 与 M17 煤层层间距比较稳定:M10 与 M14 之间距为 18.53~44.38 m,平均距离 26.71 m;M14 与 M17 之间距为 6.28~19.37 m,平均距离 12.97 m; M17 与 B3 之间距 37.90~74.35 m,平均 62. 02 m(表2)。

表2可采煤层间距统计

2.3.3 煤层物性特征对比

M17:距离煤层顶板 20 m 左右有标志层(B1), B1 和煤层之间一般发育一层薄煤。由曲线对比图 (图4)可知,薄煤和 M17 之间岩层的视电阻率曲线呈阶梯状组合。17 号煤层顶板自然伽马曲线为高幅值,呈单尖峰状,煤层底板自然伽马曲线为一个台阶和一个尖峰组合,幅值高于顶板;煤层间接底板一般发育一层薄煤,两煤层人工伽马曲线呈幅值一高一低的两尖峰组合(韩绪山等,2006,图4)。

图4M17测井曲线对比图

通过煤层对比分析,结合测井曲线物性特征分析本研究区地层岩性组合、沉积粒序,研究本区的沉积旋回、沉积环境类型。取得了以下的成果:

(1)较可靠地划分了龙潭组上部地层的界限。

(2)较可靠地划分了各孔穿过龙潭组 M10、 M14、M17 煤层以及下部地层情况。通过沉积环境的研究,利用 M10、M14、M17 煤层的物性特征及龙潭组地层曲线组合特征,综合地质资料分析研究了M10、M14、M17 煤层的结构类型、厚度及其分布变化规律与沉积环境类型的关系,可靠的确定了煤层层位及编号,为 M10、M14、M17 煤层对比提供了丰富的资料。

通过进行煤系地层对比可以看到,M10、M14、 M17煤层间距较稳定,物性规律较强,易于对比。

2.3.4 煤层特征对比

M17 煤层厚度变化较小,结构简单,层位较稳定,全区可采。M14煤层厚度变化较小,结构简单,层位较稳定,全区大部可采。M10煤层厚度变化较小,结构简单,结构简单,层位较稳定,全区可采。

3 沉积环境

贵州省镇宁县大营研究区龙潭组煤系沉积环境由东至西分别为海相—过渡相—陆相,研究区总体处于过渡相带上。根据研究区岩石组合、沉积构造及古生物组合特征分析,在研究区龙潭组中可分辨出障壁岛—潟湖相、三角洲相、浅海相3个相和前三角洲(亚相)、三角洲前缘(亚相)、潮坪(亚相)、障壁砂坝(亚相)及潟湖(亚相)等 5 个亚相(贵州省地质矿产局,1987;王双美和秦云虎,2013;刘学武, 2019;董卓锋,2022)。

图5综合钻孔龙潭组沉积相柱状图

综合分析研究区钻孔岩心,垂相上,主要分为3 种岩性组合,可分为 3 段,再结合古生物特征,可判别其沉积背景,分析如下:

第一段为煤系底界(即凝灰质玄武岩顶部)至标四(B4)标志层底,平均厚 79.77 m,不含可采煤层;为前三角洲亚相和浅海相组成。

第二段为 B4 标志层顶至 B1 标志层底,此段厚 102.60~150.15 m,平均厚度 122.59 m,含可采煤层两层;为前三角洲亚相,进一步可细分为河流间道微相、分流河道微相及沼泽微相组成。

第三段为 B1标志层(B1)底至长兴—大隆组底界,厚约 9.16~78.68 m,平均厚度 45.815 m,含可采煤层一层。为三角洲的废弃期,发育潮坪亚相、障壁砂坝亚相及潟湖亚相。

4 结论

贵州省镇宁县大营研究区含煤地层为上二叠统龙潭组(P3l),共含煤9~20层。煤层全层平均总厚度 3.60 m。可采煤层为 M10、M14、M17 三层,其中 M10、M17煤层属全区可采较稳定煤层,M14煤层大部可采较稳定煤层。采用煤岩层组合、煤层结构、标志层、煤层层位及层间距等多种方法进行煤层对比,M10、M14、M17煤层对比是可靠的。

根据研究区岩石组合、沉积构造及古生物组合特征分析,在研究区龙潭组中可分辨出障壁岛-潟湖相、三角洲相、浅海相 3 个相和前三角洲(亚相)、三角洲前缘(亚相)、潮坪(亚相)、障壁砂坝(亚相) 及潟湖(亚相)等5个亚相。

注释

① 韩传伟,胡志德,刘前明 .2011. 贵州省镇宁县丁旗镇大营煤矿资源储量核实及勘探报告[R]. 武汉:湖北煤炭地质勘查院.