摘要

宜昌地区云台观组石英砂岩丰富,可作硅质原料,以往已有多个矿山勘查开发成功案例,各个矿区勘查类型划分影响因素不尽相同。宜昌市宜都地区云台观组被近南北向的走滑正断层切割呈断块状不连续山头,构造为该区石英砂岩矿床划分勘查类型的主要影响因素。本文以宜昌市宜都地区鹰子咀矿区东矿段为例,研究论述从普查到勘探阶段矿床勘查类型的变化情况、分区划分勘查类型影响因素、分区划分勘查类型情况,可作为相似矿床分区划分勘查类型、确定合理的勘查研究程度、布置勘查工程提供经验。

Abstract

The quartz sandstone of the Yuntaiguan Formation in Yichang area is abundant and can be used as siliceous raw materials, and there have been many successful cases of mine exploration and development in the past, and the influencing factors of the division of exploration types in each mining area are different. The Yuntaiguan Formation in Yidu area, Yichang City, is cut by a strike-slip normal fault in the north-south direction, and is a fault-shaped discontinuous hill, which is the main influencing factor for the exploration type of quartz sandstone deposits in this area. This paper takes the east section of Yingzizui mining area in Yidu area of Yichang City as an example, and discusses the changes of exploration types of ore deposits, the influencing factors of exploration types and the exploration types of zoning from the general survey to the exploration stage, which can be used as a basis for the zoning of similar mineral deposits, the determination of a reasonable exploration research degree, and the arrangement of exploration projects.

Keywords

0 引言

宜昌地区中—上泥盆统云台观组(D2-3y)石英砂岩,呈灰白色,厚层状,纵、横向上岩性稳定,石英含量达 95%~98%,砂屑次圆—圆状,粒度较均匀,细粒或细—中粒砂状结构为主(0.1~0.25 mm 或 0.1~0.35 mm),分选性一般均较好,粒间填隙物以硅质胶结物为主,或有很少铁泥质,以接触式、再生长式胶结类型为主,属稳定地台上滨海滩相沉积。主氧化物平均值为:SiO2:97. 03%、Al2O3:0.17%、CaO: 0.17%。此种砂岩可作硅质原材料(黄建勋等, 1990)。

宜昌已查明云台观组石英砂岩矿有夷陵官庄矿区(姚敬劬和刘明忠,2012)、夷陵柏家坪矿区(张猛,2020①)、宜都马王山矿区(张猛,2020②)、远安杨家坡矿区(张猛,2020③)、宜都鹰子咀矿区。宜昌云台观组找矿前景良好(宋叔和等,1994),资源丰富。

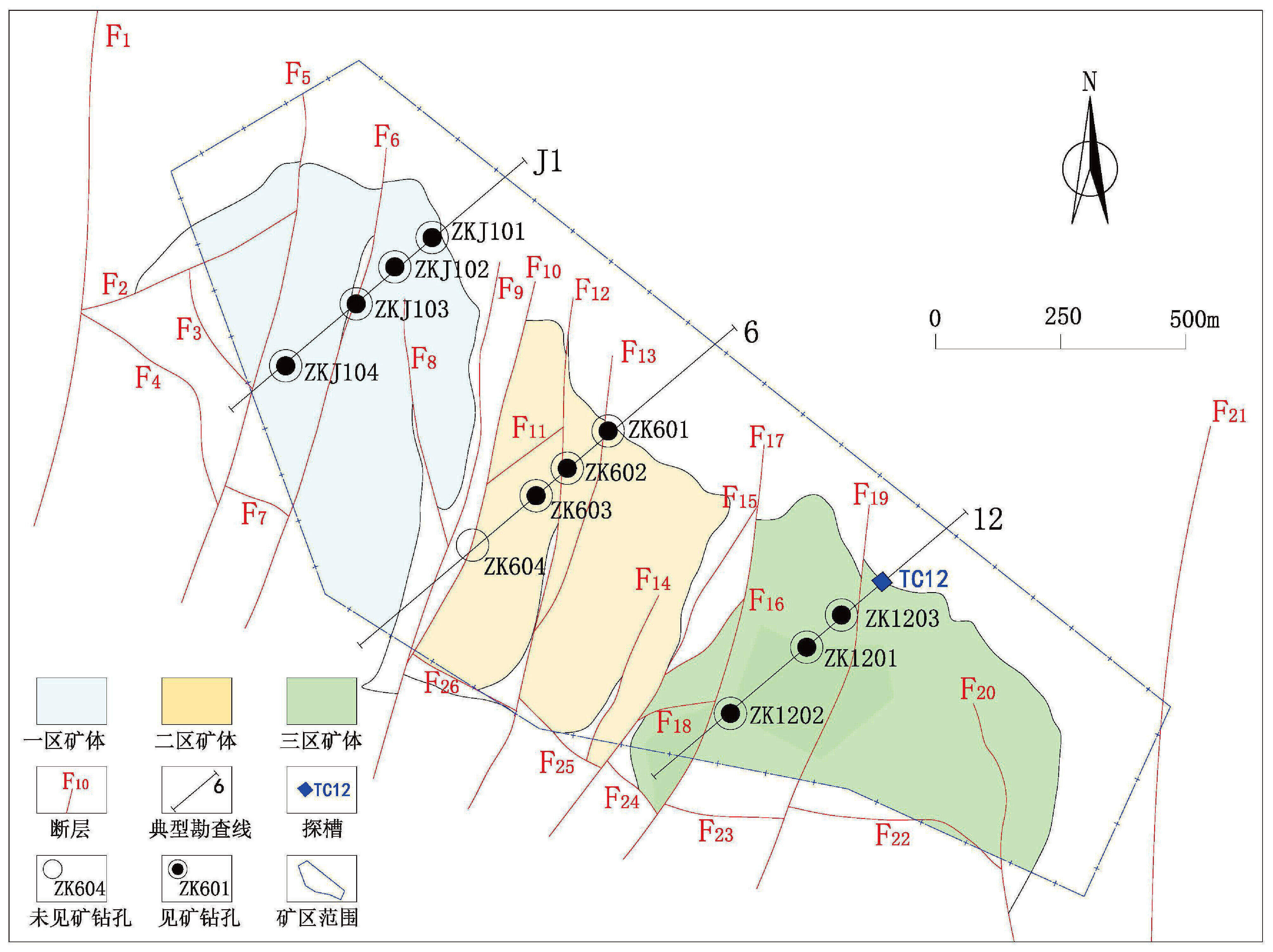

宜昌市宜都地区云台观组主要出露于松木坪镇仁和坪向斜北翼,露头长约 50 km(图1),地形上易形成陡崖山脊,一般露头位于山顶,总体被近南北向的走滑正断层切割呈断块状不连续山头。各个断块矿床规模、形态、厚度、化学成分含量、构造破坏程度不同,本文以宜都鹰子咀矿区东矿段为例,通过总结矿床赋存特征规律及勘探、生产实践经验,合理分区划分勘查类型、工程间距,指导新矿床勘查工作,选择适当合理的勘查手段、网度和方法,为确定合理的勘查研究程度及勘查工程布置提供依据(牟静涛和李忠水,2018)。

1 矿床勘查类型

全国矿产储量委员会1984年颁发《玻璃硅质原料矿床地质勘探规范(试行)》,国土资源部 2002 年发布《玻璃硅质原料、饰面石材、石膏、温石棉、硅灰石、滑石、石墨矿产地质勘查规范》(DZ/T 0207-2002),自然资源部 2020 年发布《矿产地质勘查规范硅质原料类》,勘查类型划分因素均为矿体规模、主矿体形态和内部结构、主矿体厚度稳定程度、矿石质量稳定程度、矿床构造岩浆岩岩溶对矿体的影响和破坏程度。2020 年规范代替 2002 版中硅质原料部分,新制定陶瓷、冶金、铸型硅质原料、脉石英和粉石英部分,调整了硅质原料矿产勘查工程间距。勘查类型均为简单型(Ⅰ型)、中等型(Ⅱ型)、复杂型(Ⅲ型),允许有过渡类型存在(刘小楼等, 2020a)。影响确定合理勘查工程间距主要因素有: ①地质因素、②勘查阶段、③勘查手段类型、④矿体特征(杨强,2022)。

2 鹰子咀矿区东矿段地质特征

2.1 区域地质背景

矿区大地构造位置处于扬子陆块区上扬子古陆块上扬子南部被动边缘褶冲带八面山台坪褶皱带长阳东西向构造带南部之仁和坪倒转向斜的东端北翼。区域发育南北向的横向断层,断面倾向或东或西,倾角一般较高,均属于正断层,但也有扭性特征。区域出露地层从寒武系至第四系,缺失中— 上志留统、中—上三叠统、中—上侏罗统(图1)。

2.2 地层

区内地层总体北西—南东展布,由老到新出露纱帽组(S1s)、云台观组(D2-3y)、黄家蹬组(D3h)、写经寺组(D3C1x)、黄龙组(C2h)、梁山组(P2l)、栖霞组 (P2q)。区内石英砂岩矿赋存于中—上泥盆统云台观组地层中,主要为一套灰白色中细粒厚层状石英砂岩,均厚 17.60 m,角度不整合于纱帽组之上,与上覆黄家蹬组整合接触(图2)。

2.3 构造

矿区为倾向南西单斜构造,地层呈北西—南东展布,倾向220°~260°,倾角15°~40°,一般20°~30°。局部因断层产状变化较大。节理裂隙发育密度一般 9~31 条/m,较发育,一般裂隙宽度大部分<10 mm,无充填或有少量泥质充填。发育26条断层,均为正断层。(图2)

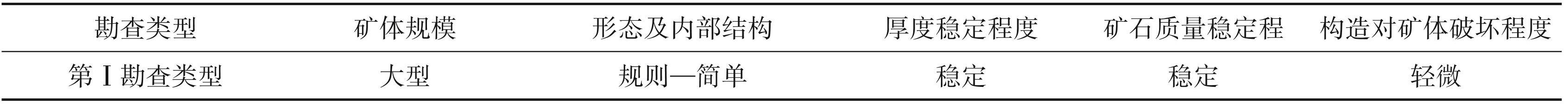

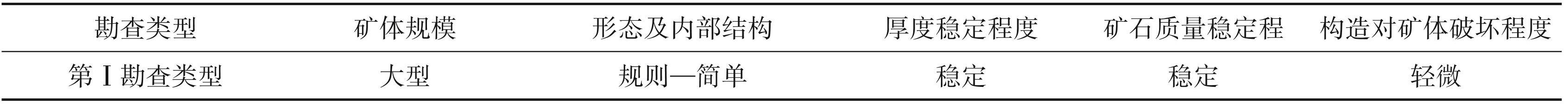

3 普查阶段勘查类型划分及矿体控制合理性

普查阶段任务发现矿体(鞠建华和薄志平, 2021),西矿段剥采比不经济,未进行资源量估算,圈定了东矿段作为下一步工作对象,初步查明了东矿段矿床地质信息,矿区未发现断层,东矿段矿体规模大型,呈层状、边界规则,含不连续夹层,矿体厚度变化系数 26.96%,SiO2、Fe2O3、Al2O3化学成分变化系数分别为 0.43%、43.18%、25.98%,同时类比宜都及周边同类矿床勘查经验,初步划分为第Ⅰ勘查类型(刘继平等,2019④)(表1),采用第Ⅰ勘查类型基本工程间距下限,将基本工程间距放稀一倍,沿走向勘查线距为 400 m,倾向间距<350 m(图3),将矿床作为一个整体勘查,初步评价了矿床信息,并估算了推断资源量。达到了普查阶段“对普查矿产成矿潜力做出了判断,圈出了有利成矿远景区,圈定了下一步工作对象(王兀升,2021)”的合理勘查程度研究目的。

图1区域地质简图

4 勘探阶段勘查类型划分及矿体控制合理性

坚持“目标明确,投入适当、承前启后,循序渐进、综合勘查,主次兼顾、因变施策,适时调整”原则 (马艳平等,2021),坚持矿产勘查“边勘查、边研究、边优化设计(高利民等,2020)”,在固体矿产勘查循序渐进的前提下,合并阶段按照勘查阶段要求分步实施(刘小楼等,2020b)。随着勘查阶段的深入,矿床信息更加清晰明确,矿床、矿段勘查类型动态变化。大多数情况下,影响勘查类型确定的多种地质变量因素的变化并不一定向着同一方向发展,以致其间出现多种形式组合,因此勘查类型的确定一定要从实际出发,要以引起增大勘查难度最大的变量作为确定的主要依据(叶青松和李守义,2011)。

4.1 勘探设计阶段

综合分析普查报告资料,结合现场野外踏勘,在普查阶段基础上设计工作。设计阶段经现场踏勘发现矿区发育 F9、F15(图2)等北北东向断层切割矿体,各断层可见明显断面,断层泉呈串珠状分布于断层带上,各断层一般断距为 5~30 m,破坏矿体连续性。矿床明显被断层切割成不同矿块,评价矿床勘查类型的构造破坏程度由无断层变为中等类型,其他划分依据依旧参照普查报告资料,根据确定勘查类型“短板理论”(杨强,2022),设计中由普查阶段的“第Ⅰ勘查类型”暂变为“第Ⅱ勘查类型”。

表1普查阶段矿床勘查类型划分因素

图2矿区勘探阶段地质简图

针对同一勘查类型的硅质原料矿床,可在其相应勘查类型对应的勘查工程间距区间值内按其成因类型在取值上有所侧重,这样既能更符合实际,也便于操作,沉积型、沉积变质型、海砂矿床可考虑取上限值(李忠水等,2019)。本区为沉积型矿床,设计采用“第Ⅱ勘查类型”基本工程200 m×200 m间距上限布设系统探矿工程,在系统探矿工程的基础上,在预设的首采区布设加密探矿工程,在此阶段仍将矿床作为一个整体勘查类型进行工作。在勘查过程中注重“三边工作”,适时动态调整勘查间距、钻孔位置,保障矿床控制程度。

4.2 勘探实施阶段

进入工区在填图工作基础上实施野外探矿工程,施工顺序由已知到未知,由浅入深,由稀到密,确定合理,在勘探工作、工程上获得东矿段基本特征:①矿体规模:大型;②矿体形态及内部结构:层状,边界规则,含 1~3 层夹石;③矿体厚度变化系数 47.19%,较稳定;④矿石质量: SiO2、Fe2O3、Al2O3化学成分变化系数分别为 0.62%、23.47%、29.42%,稳定;⑤构造破坏程度:发育 26 条断层,均为正断层:分为 3 组:走向北北东、倾向东向;走向北北东、倾向西向;走向南东—东、倾向南—南西,构造破坏程度中等,局部偏复杂(图4)。

根据《矿产地质勘查规范硅质原料》(DZ/T0207-2020),东矿段整体矿床勘查类型划分为第Ⅱ 勘查类型。矿体被 F9、F15断层切割为 3 个不连续区块,各区段矿体变化特征和复杂程度明显不同。矿体厚度、构造破坏情况变化相对普查变化较大,其中构造影响最为严重。矿体特征变化情况见表2。因此有必要从实际出发灵活运用规范分区确定矿体勘查类型。

图3普查阶段东矿段矿体分布及工程布置简图

4.3 勘探阶段分区划分勘查类型及矿体控制合理性

矿床规模相对普查阶段变化较小,均为大型规模。矿石质量全区稳定,沿走向变化小,沿倾向深部略有变差,但整体变化系数均属稳定型。矿体厚度变化系数 47.19% 虽为较稳定级别,但其厚度主要受断层切割后变化系数大,未受断层切割区块厚度稳定。矿区内虽有一定夹石,但整体成块分布,对矿床勘查影响程度不大。分析矿床勘查类型主要控制因素,东矿段主要勘查类型影响因素为构造,矿区内断层多,局部矿体被切割严重。根据矿区不同块段断层破坏程度,以 F9、F15断层将东矿段分为3个矿体,分别划分勘查类型,采用不同的基本工程间距控制矿体,达到探明矿体特征目的。

表2普查至勘探阶段矿床勘查类型划分因素对比

图4勘探阶段矿体分布简图

(1)F9断层以西一区矿体沿倾向虽有断层,但影响不大,采用“第Ⅱ勘查类型”基本工程上限200 m× 200 m 间距布设系统探矿工程,加密地段采用 100 m×100 m圈定探明资源量,在深部因受到断层切割,局部沿走向加密钻孔,深部以 200 m(走向)×100 m (倾向)探求控制资源量,配合适当的地表工程,控制了一区主要断层信息,控制了断层两侧矿体,查明了夹层分布,矿石质量、矿体厚度、矿体特征,使其满足勘探阶段要求(图5)。

(2)F10至F15为二区矿体,特别是F10与F13断层之间,受断层切割后,矿体厚度变化大,夹层较多且不稳定,局部(ZK604孔)铁质含量变高不满足工业指标要求,矿体破碎,导致矿体稳定性变差,矿体复杂程度较一区及三区矿体更复杂,采用“第Ⅱ勘查类型” 基本工程下限100 m×100 m间距布设系统探矿工程,以100 m×100 m探求控制资源量,配合适当的地表工程,控制了二区主要断层信息,控制了断层两侧矿体,查明了夹层分布,查明了矿石质量、矿体厚度、矿体特征变化趋势,使其满足勘探阶段要求(图6)。

(3)F15以东为三区矿体,矿体厚度稳定,虽有断层,但影响不大,矿体整体稳定性较好,采用“第Ⅱ 勘查类型”基本工程上限 200 m×200 m 间距布设系统探矿工程,加密地段采用 100 m×100 m 圈定探明资源量,配合适当的地表工程,控制了三区主要断层信息,控制了断层两侧矿体,查明了夹层分布,查明了矿石质量、矿体厚度、矿体特征变化趋势,使其满足勘探阶段要求(图7)。

图5一区矿体典型剖面J1线示意图

图6二区矿体典型剖面6线示意图

5 矿床勘查类型变化及勘探阶段分区划分矿体勘查类型分析

(1)普查阶段

普查阶段根据初步获取的少量矿床信息,矿区未发现断层,东矿段矿体规模大型,呈层状、边界规则,含不连续夹层,矿体厚度变化系数稳定,化学成分变化系数稳定(Fe2O3较稳定),初步划分为第Ⅰ勘查类型,采用第Ⅰ勘查类型基本工程间距下限 200 m×200 m间距放稀一倍估算推断资源量。达到了普查阶段合理勘查程度。

(2)勘探设计阶段

综合分析普查报告资料,结合现场野外踏勘,在普查阶段基础上设计工作。现场踏勘发现明显断层迹象,评价矿床勘查类型的构造破坏程度由无断层变为中等类型,其他划分依据依旧参照普查报告资料,根据确定勘查类型“短板理论”(杨强, 2022),设计中由普查阶段的“第Ⅰ勘查类型”暂变为“第Ⅱ勘查类型”。设计采用“第Ⅱ勘查类型”基本工程200 m×200 m间距上限布设系统探矿工程。

(3)勘探阶段

图7三区矿体典型剖面12线示意图

矿床规模为大型。化学成分变化系数属稳定型。厚度变化系数 47.19% 虽较为稳定,但其厚度主要受断层切割后变化系数大。矿区内虽有一定夹石,但整体成块分布,对矿床勘查影响程度不大。分析矿床勘查类型主要控制因素,东矿段主要勘查类型影响因素为构造,分区划分勘查类型,采用不同的基本工程间距控制矿体,达到探明矿体信息目的。

其中一区矿体采用“第Ⅱ勘查类型”基本工程上限 200 m×200 m 布设系统探矿工程,局部为控制断层在走向加密,采用 200 m×100 m 布设系统探矿工程。二区矿体采用“第Ⅱ勘查类型”基本工程上限100 m×100 m布设系统探矿工程。三区矿体采用 “第Ⅱ勘查类型”基本工程上限200 m×200 m布设系统探矿工程。

6 结论

鹰子咀矿区东矿段从普查阶段到勘探阶段,随着矿体信息资料的愈加丰富,确定的矿床勘查类型更加准确可靠,随着勘查工作的深入,确定的矿床勘查类型动态变化,在普查阶段初步确定勘查类型后,在勘探阶段(详查、勘探阶段合并工作)分区确定勘查类型并进行了验证,详细查明了各区矿床地质特征、矿石质量等,保证了勘查工作达到了勘探阶段要求。

(1)勘查过程中首先确定矿床整体勘查类型,再根据各个矿体自身因素确定各矿体勘查类型。

(2)普查阶段矿体基本特性尚未查清,难以确定勘查类型,通过少量的矿床基本信息,结合类比附近矿床勘查类型,初步确定矿床勘查类型为第Ⅰ 勘查类型。

(3)矿区详查勘探阶段合并勘查,设计结合踏勘情况采用第Ⅱ勘查类型基本工程间距上限布设系统工程。在勘探阶段矿体特征详细查明,矿区勘查类型划分主要影响因素为构造,确定矿床勘查类型为第Ⅱ勘查类型。不同地段勘查难易程度不同,根据“短板理论”,分区段确定各个矿体勘查类型,一区矿体为“第Ⅱ勘查类型”偏简单,采用上限布设系统工程,局部沿走向加密布设钻孔控制断层;二区矿体为“第Ⅱ勘查类型”偏复杂,采用下限布设系统工程;三区矿体为“第Ⅱ勘查类型”偏简单,采用上限布设系统工程。

(4)在勘查实施过程中应注重“三边工作”,根据影响勘查类型的主要地质因素的变化情况,及时调整勘查类型,不能机械地套用勘查规范推荐的基本工程间距,盲目布设钻孔,应对不同地段勘查难易程度有差距的矿床,分段分区确定勘查类型,确保矿床勘查程度合理。

注释

① 张猛.2020. 湖北省矿产资源储量表(建材及其他非金属矿产) (截至2020年底)[R]. 武汉:湖北省自然资源厅,1-288.

② 张猛.2020. 湖北省矿产资源储量表(建材及其他非金属矿产)(截至2020年底)[R]. 武汉:湖北省自然资源厅,1-300.

③ 张猛.2020. 湖北省矿产资源储量表(建材及其他非金属矿产) (截至2020年底)[R]. 武汉:湖北省自然资源厅,1-294.

④ 刘继平,龚志勇,许同舟,郭申祥 .2019. 湖北省宜都市鹰子咀矿区玻璃用石英砂岩矿普查报告[R]. 武汉:湖北非金属地质公司,42.