摘要

五峰组—龙马溪组是鄂西南地区重要的海相页岩气层系之一,对五峰组—龙马溪组页岩气的成藏条件分析,有利于该地区的预测资源潜力评价。本文根据已有的露头调查及区内施工钻孔资料,对区内五峰组 —龙马溪组的储层特征进行了分析研究,并且评价了该地区页岩气的资源潜力。结果表明鄂西咸丰地区五峰组—龙马溪组根据岩性组合等特征可划分为碳硅质岩、观音桥段和碳质页岩段。鄂西咸丰地区东北部富有机质页岩主要发育于深水陆棚相带内。页岩气显示较好的地区集中分布于咸丰地区东北部,区内五峰组—龙马溪组页岩厚度大,TOC含量高,主要为硅质类页岩,成藏物质基础较好,分析表明区域有效的顶底板封堵性和与川东地区相近热演化程度,是五峰组—龙马溪组页岩气能够富集成藏的关键因素。

Abstract

The Wufeng Longmaxi Formation is one of the important marine shale gas reservoirs in southwestern Hubei Province. Analyzing the reservoir conditions of the Wufeng Longmaxi Formation shale gas is beneficial for predicting the resource potential evaluation of the region. Based on existing outcrop surveys and drilling data in the area, the reservoir characteristics of the Wufeng Formation Longmaxi Formation were analyzed and studied, and the resource potential of shale gas in the region was evaluated. The results indicate that the Wufeng Longmaxi Formation in the Xianfeng area of western Hubei can be divided into carbonaceous siliceous rocks, Guanyinqiao Formation, and carbonaceous shale Formation based on their lithological composition and other characteristics. The organic rich shale in the northeast of Xianfeng area in western Hubei mainly develops in the deep-water shelf facies zone. The areas with good shale gas display are concentrated in the northeast of Xianfeng area. The shale thickness and TOC content of the Wufeng Longmaxi Formation in the area are large, mainly composed of siliceous shale, with a good material basis for reservoir formation. Analysis shows that the effective sealing properties of the top and bottom plates in the region and the similar degree of thermal evolution to the eastern Sichuan area are the key factors for the enrichment and accumulation of shale gas in the Wufeng Longmaxi Formation.

0 引言

自 2019 年湖北煤炭地质局在咸地 2 井取得重大页岩气发现以来,湖北咸丰地区五峰—龙马溪组成为鄂西页岩气勘探的热点层位,相关单位在咸丰活龙坪一带相继部署和实施了丰地 1 井、咸页 1 井等钻孔,钻遇五峰—龙马溪组均获得了页岩气良好显示发现。但五峰—龙马溪页岩气发现目前仅限于宜昌和恩施局部地区(陈孝红等,2018),而前人五峰—龙马溪组页岩气藏条件研究工作多位于四川盆地(邹才能等,2010;陈尚斌等,2012;张志平等,2012;郭旭升,2014;冯动军等,2016;翟刚毅等, 2017;马永生等,2018;聂海宽等,2019a),目前尚缺乏针对湖北咸丰地区五峰—龙马溪组的构造背景、沉积环境、储层特征、富集规律及成藏条件、资源潜力评价系统的研究。为此,在已有页岩气调查研究成果的基础上,利用已施工的探井和已开展的露头剖面调查等资料,对区内五峰—龙马溪组进行了系统研究分析,为后续页岩气工作方向提供理论依据。

1 地质背景

研究区的湘鄂西地区在大地构造分区上属扬子(华南)板块中部之湘鄂西褶断带,西与四川盆地毗邻,北靠秦岭—大别造山带,东接江南—雪峰推覆隆起带(湖北省地质矿产局,1990),构造线总体呈北北东—北东—东西向,向北西方向凸出的弧形分布;褶皱形态主要为背斜南东翼宽缓北西翼陡窄。其中湘鄂西褶皱带内的中央复背斜、花果坪复向斜带及宜都—鹤峰复背斜带等构造单元是研究区褶皱的主要组成部分(图1)。

图1研究区及邻区地表构造块纲要图

2 地层特征

以研究区咸地 2 井为例,分析了五峰—龙马溪组纵向上岩性变化特征,可进一步划分为 3 个岩性段,即五峰组(炭硅质岩段)、观音桥泥灰岩段和龙马溪组炭质页岩段。

五峰组:岩性为黑色炭硅质页岩与含炭硅质不等厚互层,厚度0.3~30 m,主要发育笔石(图2a),硅质页岩内发育有放射虫,其间分布有斑脱岩。伽马曲线(GR)显示高值,为本次研究的目的层含气层段。

观音桥段:一层 0.1~0.3 m 深灰色硅质灰岩或灰黄色泥质灰岩(图2b)。主体属浅海滞流盆地-陆棚环境沉积。灰岩中富含 Hirnantia,又称“观音桥层”。

龙马溪组:以黑色炭质页岩、硅质页岩为主,该段黑色质页岩与黑色炭硅质页岩组合的厚度较稳定的黑色页岩,是鄂西咸丰地区进行页岩气研究的主要层位。富含笔石等浮游生物(图2c),以及三叶虫、腕足类化石,页岩中常含大量透镜状黄铁矿(图2d),属浅海陆棚沉积。

图2研究区咸页1井五峰—龙马溪组岩性特征

a—五峰组发育笔石;b—观音桥段泥质灰岩;c—富含笔石等浮游生物;d—含透镜状黄铁矿

3 页岩气成藏条件

3.1 岩相古地理特征

岩相古地理环境不仅控制有机质的发育和保存,也影响着页岩岩相、矿物组分、有利层段厚度以及分布等一系列页岩气基本地质条件(牟传龙和许效松,2010)。五峰组沉积是最深水富有机质岩系层段,代表了前期碳酸盐岩台地被淹没以及相对海平面快速上升的时期,是研究区五峰组—龙马溪组页岩气勘探的最有利层段(朱彤等,2016)。深水陆棚相覆盖整个研究区,在黔江以北的地区主要为含炭硅质泥岩和炭质硅质泥岩,该线以南主要为炭质泥岩和含炭粉砂质泥岩;由此可见,五峰组主要是海平面上升的时期,研究区及周缘总体呈现出北部硅质高和有机质含量高、南部粉砂含量高而有机质含量低的特点(图3),指示水体由北向南逐渐变浅,这应当是受南部黔中隆起和雪峰隆起控制的结果。

观音桥组沉积时期,黔中隆起的面积也相应增大,研究区主要沉积浅水陆棚相,岩石组合具有多样性,多以泥岩和粉砂质灰岩为主,局部含生物碎屑,岩石内发育赫南特贝动物群,为一个主要生活在凉、浅水海底的腕足动物组合(周志等,2021),常与以Dalmanitina为主的三叶虫相伴生,指示浅水陆棚环境,该相带向南主要沉积粉砂质泥岩和钙质泥岩,主要为脉状层理,在其东侧则是以深水的炭质泥岩为主(图4)。

随着冰期结束,冰川消融、气候变暖,发生大范围海侵,相对海平面上升,中晚奥陶世陆内隆后浅海环境造就了研究区龙马溪组黑色碳质页岩特有的发育环境(图5)。该套黑色岩厚度大且分布范围较广,主要含笔石。因此,研究区整体都为碳质泥岩深水陆棚沉积。岩相组合以炭质钙质泥岩+钙炭质粉砂质泥岩+硅碳质粉砂质泥岩,该线以北龙马溪组富有机质页岩段基本或含少量碳酸盐岩成分,岩性组合主要为硅质泥岩+炭质泥岩,硅质成分以硅质放射虫为主,放射虫大多呈圆—椭圆状。

3.2 页岩分布特征

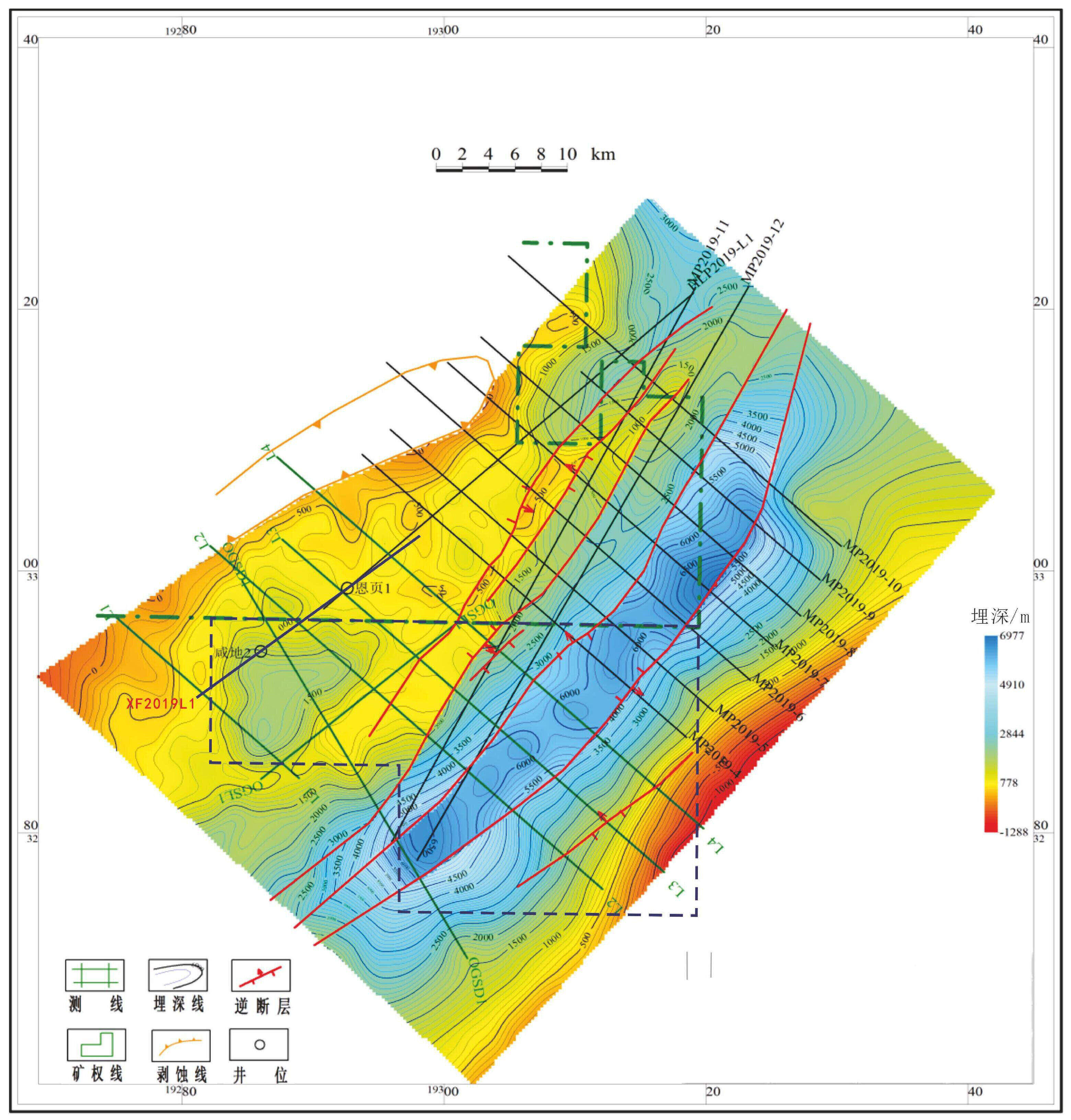

3.2.1 埋深

页岩埋藏深度影响到页岩气储层的保存条件,同时也是页岩气获得高产的控制因素(牛卫涛等, 2021)。据梅坪二维地震埋深预测图(图6)可见,龙潭坝正断层以西,五峰组—龙马溪组埋深500~1900 m,属于中浅层页岩气藏,埋藏深度适中,有利于后期页岩气开发。工作区中部,埋深较大,主要介于 2000~6500 m,受多条北东—南西向断裂控制,其中,大集场对称向斜区域,整体埋深基本上大于 6000 m(张号等,2018①;胡磊等,2021②);工作区东南部五峰组—龙马溪组基本上剥蚀殆尽。

3.2.2 厚度

湘鄂西Ⅱ区块梅坪二维地震勘探成果显示,五峰组—龙马溪组下部暗色碳质、硅质泥页岩段在咸丰地区具有较好的对比性,且视厚度稳定(28~40 m),构造主体部位(桑柘坪向斜区域)厚度 36 m,厚度变化不大;工作区中部椿树坪—梅坪—龙塘坝— 五龙坪—鸡鸣坝一线略高,厚度40 m左右(胡磊等, 2021②)(图7)。

图3研究区及其周缘五峰组沉积时期岩相古地理图

3.3 地球化学特征

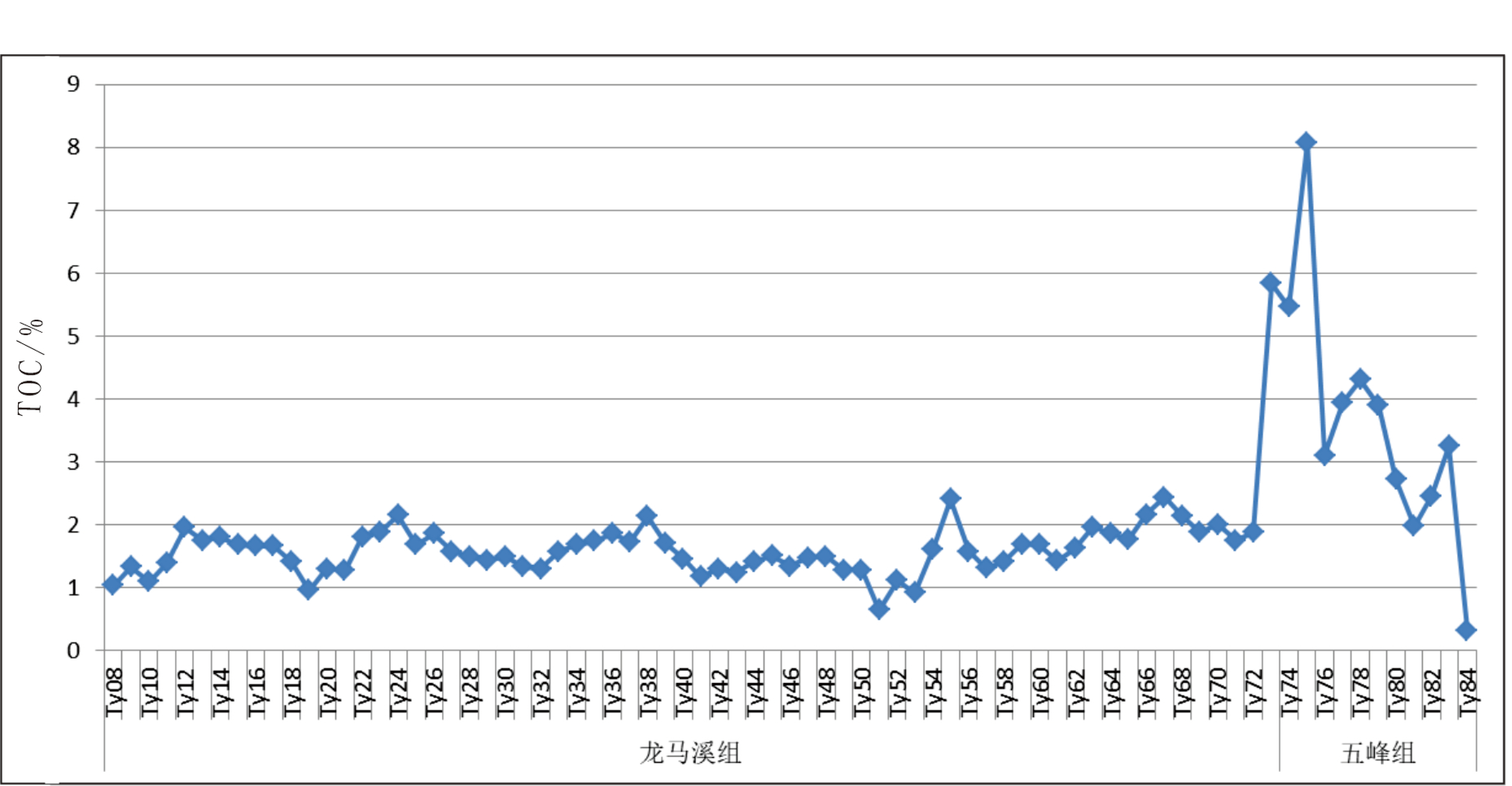

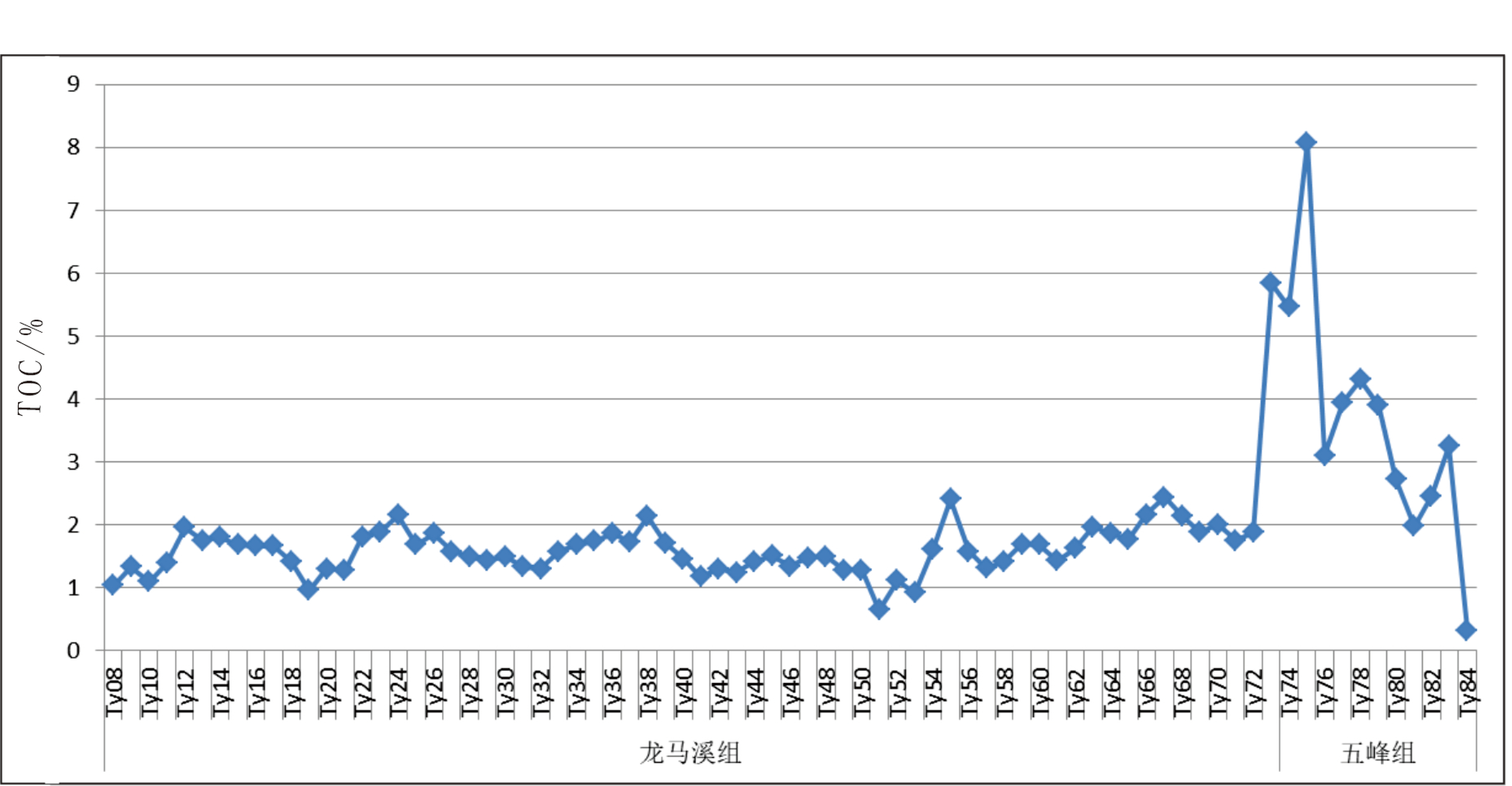

以研究区咸地 2 井 77 件五峰组—龙马溪组富有机质含量(TOC)分析结果可知,鄂西咸丰地区五峰组—龙马溪组TOC主要介于1. 0%~4. 0%,占比为 92%,平均为 1.93%,厚约 73 m;下部厚约 19.5 m (1500~1519.5 m)TOC 值为 1.75%~8. 08%,平均为 3. 09%(图8),总体反映出与四川盆地五峰组—龙马溪组页岩气藏相似的有机质含量特征(聂海宽等,2019b)。

另外,对咸页1井62件样品分析结果表明,TOC 介于 0.17%~9.68%,平均为 3. 02%,富有机质页岩厚约 68 m;TOC 值主要介于>1. 0%,占比为 93%;底部 1494~1513 m 井段,厚约 18.5 m,有机质丰度较高,TOC 值介于 1.76%~9.68%(胡磊等,2021②),平均为 4.18%(图9)。咸页 1 井与咸地 2 井纵向层位对比发现,两者具有相似的有机质含量及分布特征。

总体来说,鄂西咸丰地区有机碳含量属于中-高等。在纵向上来看,五峰组—龙马溪组TOC值随深度增大呈先增大后减小趋势,在五峰组和龙马溪组的界线附近出现异常高峰。

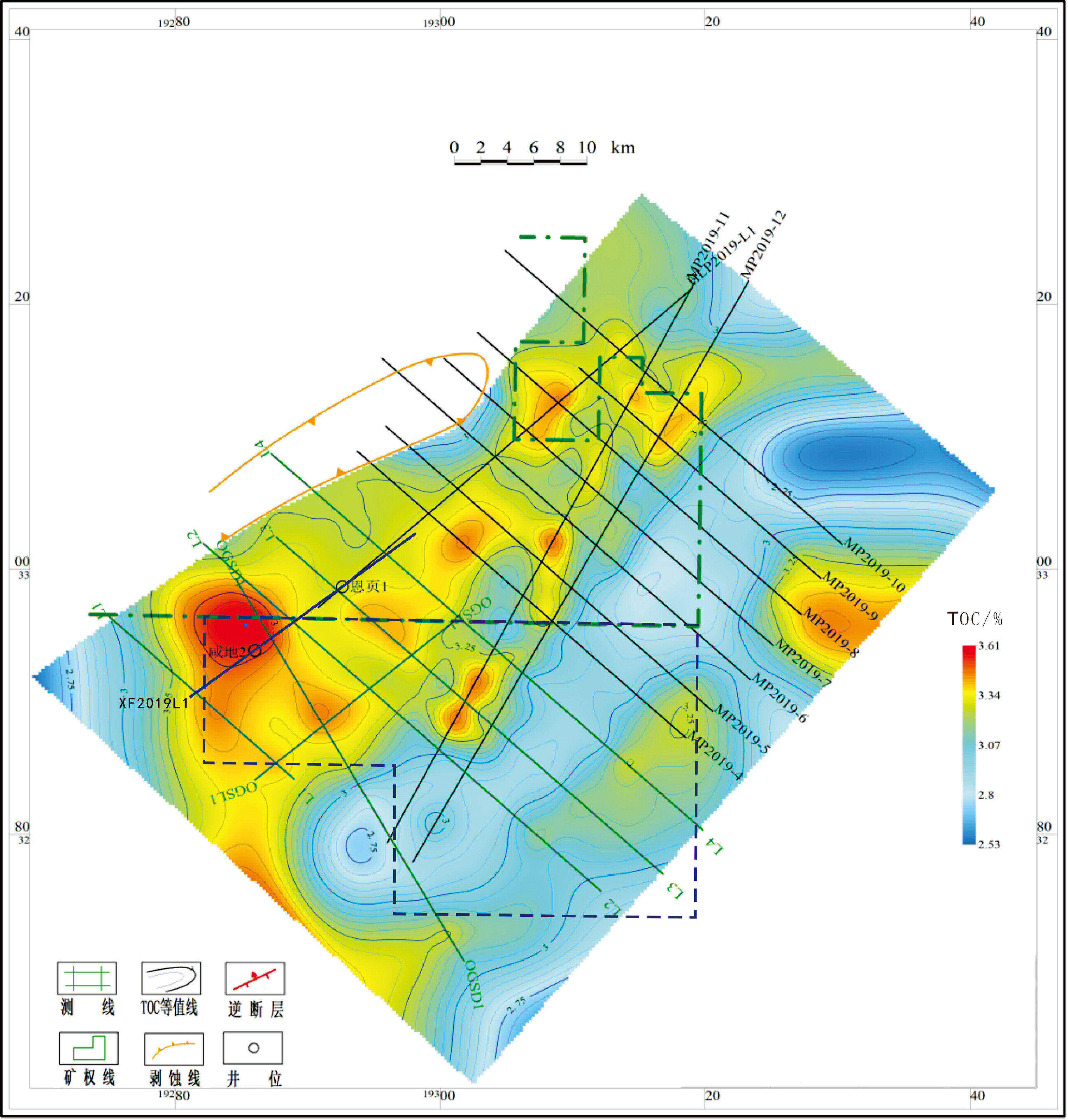

平面上,依据梅坪二维地震有机碳含量预测图 (图10)显示,工作区及邻区总体 TOC 含量介于 2.53%~3.61%。咸地 2 井区域 TOC 值明显高于其他地区。向斜区域低于背斜区域。

四川盆地奥陶系五峰组—志留系龙马溪组有机质镜质体反射率介于 1.5%~4.5%,主要介于 2. 0%~3. 0%(张号等,2018①),表示处于高成熟-过成熟阶段,以生成裂解气、干气为主。

图4研究区及其周缘观音桥段沉积时期岩相古地理图

研究区北部恩页1井五峰组—龙马溪组页岩的最大热解峰温 Tmax 值为 482~489℃,有机质处于高热演化阶段。咸地 2 井五峰组—龙马溪组 Ro 范围介于 2.91%~3.13%,平均值为 3. 04%(胡磊等, 2021②),结合干酪根类型为Ⅰ型,反映出本地区与四川盆地和鄂西地区五峰组—龙马溪组相似的演化特征,即有机质进入大量热解生烃阶段。

3.4 矿物组分及岩相特征

本研究以三端元图为基础,可划分为硅质类页岩、钙质类页岩、黏土类页岩和混合类页岩 4 大类,再细分为16 小类(翟刚毅等,2020)。通过宜昌地区咸地 2、丰地 1、咸页 1 及恩页 1 等探井以及露头剖面共 130 个数据点,对五峰—龙马溪组的矿物组分及岩相特征进行了分析。

3.5 含气性特征

从位于研究区内的咸地 2 井 34 件现场解析样品测试结果来看,其总含气量介于 0.63~3.45 m3 /t,平均为1.56 m3 /t,以解析气与残余气为主,损失气含量略低。解析气含量介于 0.13~1.73 m3 /t,平均为 0.59 m3 /t;残余气含量介于 0.32~1.12 m3 /t,平均为 0.59 m3 /t;损失气含量介于 0. 06~1.28 m3 /t,平均为 0.38 m3 /t。气体组分主要为甲烷,甲烷含量介于 82.97%~98.17%,均值 94.46%,证明该地区五峰组 —龙马溪组自封闭性良好。

总含气量在纵向上整体呈现出“两高夹一低” 的三分性特征(图11)。孔深 1446.87~1486.73 m 区间,目的层段总含气量介于 0.92~2.28 m3 /t,平均为 1.47 m3 /t;1486.73~1503.57 m 区间,总含气量介于 0.63~1.10 m3 /t,平均为 0.82 m3 /t;1503.57~1519.98 m 区间,总含气量介于 1.34~3.45 m3 /t,平均为2.56 m3 /t(张号等,2018①)。

图5研究区及其周缘龙马溪组沉积时期岩相古地理图

邻区恩页 1 井五峰组—龙马溪组含气量为 1. 04 m3 /t,明显低于上述工区内钻井的含气量,说明桑柘坪向斜周缘整体埋深较浅,大致处于 600 m 左右(胡磊等,2021②),五峰组—龙马溪组页岩气可能存在一定程度的散失。

鄂丰地1井钻揭五峰组—龙马溪组含气页岩厚度 75.74m(胡磊等,2021②)。主要由黑色碳质页岩和碳质硅质页岩组成。水平层理广泛发育,高倾角微裂缝局部充填方解石。页岩中富含黄铁矿、笔石化石和放射虫化石,表明沉积环境为深水陆棚。在井深1460 m处发现龙马溪组炭质页岩,气测总烃含量和甲烷含量异常值持续上升。在 1463.20~1474.12 m 深度钻取第一个筒体岩心,分别从 0.32%上升到3.41%和0.22%~2.99%,在距五峰组顶部1526.32~1528.47 m深度分别上升到9.62%和 7.59%。在五峰组—龙马溪组页岩上连续取心,获得 8 箱岩心,进尺 74.50 m,岩心总长度 72. 00 m(胡磊等,2021②)。现场进行岩心驱油试验。实验过程中连续出现大量串珠状气泡,显示出页岩气的丰富性。

3.6 保存条件

鄂西页岩气勘探实践表明,页岩品质是页岩气富集的物质基础,而构造保存条件是页岩气富集高产的关键(许露露等,2021)。鄂西咸丰地区经历了多旋回构造运动,特别是印支期以来的构造运动,造成研究区褶皱和断裂、裂缝构造发育及区域的抬升剥蚀。

图6研究区及邻区五峰组—龙马溪组底板埋深预测图

3.6.1 埋藏演化与保存条件

咸地 2 井构造演化具有如下特征(图12):①自早古生代以来持续沉积至志留世晚期;②泥盆纪、石炭纪受加里东运动影响,小幅抬升剥蚀;③晚石炭世末至早三叠世持续沉积,中三叠世受印支运动影响小幅抬升剥蚀;④晚三叠世至早白垩世早期持续沉积,晚期受燕山、喜山运动影响经历四段式抬升剥蚀。从上述沉积埋藏、抬升剥蚀史及幅度来看,咸丰地区具有长期持续埋藏-快速隆升的演化特点。

咸丰地区与焦石坝地区具有类似的埋藏演化史,差异在于咸丰地区受构造作用影响相对要更为强烈,特别是在早白垩纪,构造抬升极为迅速,剥蚀量大。因此,不同的构造改造强度导致区域盖层的差异性。

3.6.2 顶底板条件与页岩气保存

页岩气层顶底板特征对指导页岩气勘探具有重要的作用,其一可以指导钻井过程中水平井造斜的时间;其次可以指导垂直或水平压裂层段及压裂强度。

鄂西地区五峰组—龙马溪组页岩顶板为粉砂质泥页岩、泥质粉砂岩和粉细砂岩厚 1300~1500 m (张号等,2018①),但以粉砂岩和粉细砂岩为主,相对四川盆地上覆泥页岩封盖性能要差,底板为上奥陶统临湘组或宝塔组致密泥灰岩,底部为奥陶系生物屑灰岩、砂屑灰岩、泥质瘤状灰岩、页岩等,厚度 300~400 m,其中奥陶系中上部牯牛潭组—宝塔组均为较致密的泥质瘤状灰岩、页岩,厚度约 100~150 m,具有一定的封堵性能。

图7研究区及邻区五峰组—龙马溪组富有机质泥页岩厚度预测图

图8咸地2井五峰组—龙马溪组TOC纵向分布图

图9咸页1井五峰组—龙马溪组TOC纵向分布图

图10工区及邻区五峰组—龙马溪组页岩TOC预测图

图11咸地2井页岩气综合评价图

区内五峰组—龙马溪组富有机质泥页岩主要分布在地层的下段,其底板为奥陶系临湘组或宝塔组致密灰岩、泥灰岩,该套灰岩较致密、厚度大,分布稳定,是一套较好的屏蔽层(邓铭哲和何登发, 2018)。顶板主要为有机质含量低的泥岩、粉砂质泥岩、粉细砂岩层,咸丰地区顶板泥质含量高,砂质含量低,泥岩厚度大。

通过目前邻区勘探情况分析,五峰组—龙马溪组顶底板均较致密,压裂过程中能起到一定的封闭作用,且易在五峰组—龙马溪组泥页岩层中形成一定的压力封闭系统,利于页岩气稳定的产出。

综上所述,咸丰地区五峰组—龙马溪组页岩厚度大,总有机碳含量高,含气丰富。从龙马溪组底部到五峰组顶部尤为有利。γ 能谱测井结果表明,铀、钍、钾放射性元素含量与总有机碳及气测指示密切相关。天然伽马值高的页岩剖面显示出强烈的还原性沉积环境,有利于页岩气的形成和富集。咸丰地区五峰组—龙马溪组处于有利的沉积相带。结果表明,该区五峰龙马溪组含气页岩厚度大 (75.74 m)(张号等,2018①)、高有机质含量和高含气性,这意味着页岩气具有良好的物质基础和保存条件(仇秀梅等,2019),页岩气资源潜力巨大。

图12咸地2井志留系龙马溪组埋藏史、热史、成熟史模拟结果

4 页岩气资源潜力

4.1 选区评价

根据《页岩气资源∕储量计算与评价技术规范》 (DZ/T 0254-2014)、《页岩气地质评价方法》(GB/T31483-2015)、《页岩气基础地质调查工作指南》(中国地质调查局,2016)等规范或工作指南,参考国土资源部2011年和2013年评价报告和2017年页岩气资源评价实施方案,结合其他地区页岩气田的勘探开发情况,综合湖北省页岩气勘探实践,提出了符合本省的页岩气选区与评价指标体系。分为海相和陆相两种类型。本次工作评价目的层系为五峰组—龙马溪组,为一套海相沉积,据此,我们将主要参照下表(表1)(刘早学等,2022)的选区评价指标体系进行本次有利区优选。

由图13可看出,Ⅱ类有利区位于研究区中部,分为西北和东南两个区块,呈北东—南西向条带状展布,总面积约112 km2,受多条断裂影响,构造条件相对复杂,同时,其不具备一定的勘探开发纵深。 Ⅰ类有利区位于研究区西部的活龙坪乡—小南海一带,构造上位于中央复背斜之桑柘坪向斜主体区域,选区面积 92.46 km2,整体埋深 1000~1800 m (张号等,2018①)。

4.2 资源潜力

页岩气地质资源量的计算方法主要有体积法、容积法、概率法、类比法等(张金川等,2013)。吸附气与游离气储量计算主要用体积法,其计算公式参照《DZ/T 0254-2014 页岩气资源/储量计算与评价技术规范》执行,计算公式如下:

(1)

式(1)中,Gz—页岩气地质储量,单位:108 m3;Ag —含气面积,单位:km2;h—有效厚度,单位:m;ρy— 页岩质量密度,单位:t/ m3;Cz—页岩层段中的总含气量,单位:m3 /t;

依据上节有利目标区优选结果,五峰组—龙马溪组Ⅰ类有利目标区面积 92.46 km2。依据有利目标区内已实施三口页岩气地质调查井数据,咸地 2 井、鄂咸页 1 井和鄂丰地 1 井钻揭五峰组—龙马溪组厚度分别为 73.11 m、72.27 m 和 72. 08 m(胡磊等,2021②),三者厚度基本一致,此处取均值,即 72.49 m。根据咸地 2 井 12 件样品测试结果可得,五峰组—龙马溪组岩石质量密度均值2.68 t/m3。总含气量由现场解析实验数据确定。据咸地2井现场解析实验结果显示,五峰组—龙马溪组总含气量介于 0.63~3.45 m3 /t,平均为 1.56 m3 /t(张号等, 2018①)。

表1湖北省海相页岩气选区评价指标体系

注:总含气量(C)指现场解析气量、损失气量与残余气量之和。

图13研究区五峰组—龙马溪组有利区综合评价图

把以上各项数据代入公式 Gz=0. 01AghρyCz,Ⅰ 类有利目标区五峰组—龙马溪组页岩气资源量Gz=0.01 ×92.46×72.49×2.68×1.56=280.2 亿m3。

5 结论

(1)鄂西咸丰地区五峰组—龙马溪组根据岩性组合等特征可划分为炭硅质岩、观音桥段和炭质页岩段,与下伏地层呈整合接触关系。富有机质页岩主要发育于深水陆棚相带内,鄂西咸丰地区东北部。

(2)鄂西咸丰地区良好的沉积相带是五峰—龙马溪组黑色页岩岩相品质好,沉积厚度大、总有机碳含量高的主要原因,具备页岩气形成优越的物质基础。

(3)与焦石坝地区相似的埋藏条件造成了研究区适中的热演化、较弱的构造变形、较大的埋深、优良的顶底板盖层条件等是五峰—龙马溪组在研究区内含气性较好的关键因素。

(4)依据符合湖北省的页岩气选区与评价指标体系,用综合信息叠合法优选出湖北省页岩气Ⅰ类有利区面积为 92.46 km2,Ⅱ类有利区面积为 112 km2,其中,Ⅰ类有利区页岩气总含气量为 280.2 亿 m3,数据可靠性高。

注释

① 张号,胡磊,廖文魁,肖明宏,何俊,吕星.2018. 湖北咸丰尖山— 高乐山页岩气区块有利区评价优选成果报告[R]. 武汉:湖北煤炭地质勘查院.

② 胡磊,张号,周硕,肖明宏、吕星 .2021. 湖北咸丰尖山—高乐山地区有利目标区优选成果报告[R]. 武汉:湖北煤炭地质勘查院.