摘要

煤炭是新疆的主要能源,在自治区一次能源消费结构中所占的比重在60%以上。煤炭工业作为能源基础产业,对自治区国民经济和社会发展起着重要的支撑和保障作用。目前,新疆区内煤炭资源预测储量 2. 19万亿t,占全国煤炭资源预测储量40%以上,位居全国首位。为合理利用新疆沙湾市沙湾煤矿区煤炭资源,促进区域经济和社会发展,通过地质调研和资料整合,从煤炭资源评估、地质评估以及其他资源3个方面展开对研究区的煤炭资源开发可行性分析,研究结果表明:(1)研究区各煤层显微组分主要以镜质组分、惰质组分为主,整体属于低水分、低灰煤、中高—高挥发分煤;(2)研究区井田内累计查明资源量 15485. 3万t,其中:探明资源量9174. 7万t(控制资源量1211. 0万t;推断资源量5099. 5万t);(3)研究区水文地质类型以裂隙含水层充水为主,水文地质条件中等的矿床,总体上全区属泄水地貌,各煤层顶底板多数岩石具有中等的抗压强度;(4)新疆沙湾煤矿区东区榆树沟整合井田煤炭资源开发在资源储量和煤质特征方面具有可行性,但在实际开发过程中充分考虑并妥善处理该区域复杂的地质构造问题,以及由此衍生的环境影响挑战,确保开采活动的可持续性和安全性。

Abstract

Coal is the main energy in Xinjiang, which accounts for more than 60% of the primary energy consumption structure in the autonomous region. As a basic energy industry, the coal industry plays an important role in supporting and guaranteeing the national economic and social development of the autonomous region. At present, the predicted reserves of coal resources in Xinjiang are 219 trillion tons, accounting for more than 40% of the predicted reserves of coal resources in the country, ranking first in the country. In order to rationally utilize coal resources in Shawan coal mine area, Shawan City, Xinjiang, and promote regional economic and social development, the feasibility analysis of coal resources development in the study area is carried out from three aspects of coal resource assessment, geological assessment and other resources through geological investigation and data integration. The research results show that:(1) The maceral components of each coal seam in the study area are mainly vitrinite and inertinite, which belong to low moisture, low ash coal and middle to high volatile coal as a whole;(2) The total identified resources in the well field of the study area are 154. 853 million tons, of which: 91. 747 million tons (Controlled resources of 12. 110 million tons; Estimated resources of 50. 995 million tons; (3) The hydrogeological type of the study area is mainly fractured aquifer filled with water, and the hydrogeological conditions are moderate. On the whole, the whole area belongs to drainage landform, and most of the rocks on the top and bottom of each coal seam have moderate compressive strength.

Keywords

0 引言

为合理开发煤炭资源,形成规模化生产,从根本上改善矿井安全生产条件,增强企业竞争力和经济可持续发展,尽早进行矿井资源整合建设是十分必要和紧迫的(刘小军,2019)。煤炭资源属不可再生能源,每个矿井深部及周边或多或少都存在边角零星资源,若单独建井开采,在技术、经济上多不可行。如果将这些零星资源配置给其相邻矿井开采,不但技术可行而且经济合理,既解决了资源整合矿井无煤可采问题,又充分回收了边角零星资源,减少了煤炭资源浪费(邢生富和李文乔,2012),同时提高了主要可采煤层的资源量级别,为矿井建设可行性研究和初步设计提供地质依据(张静琼, 2023)。

本研究的重点是井田的先期开采地段。通过对研究区进行地质调研,从煤岩煤质、煤炭资源量、水文地质、工程地质、环境地质及其他资源等方向进行开发可行性分析,进一步明确了研究区整合井田煤炭资源开发的可行性,为研究区后续的开发了提供地质依据。

1 区域地质概况

1.1 位置与交通

研究区位于天山北麓中、低山带,海拔 1465~1780 m,相对高差 100~400 m,属西天山低—中山区。大多地势较缓,沟谷、山脊上多有较厚层的黄土覆盖,局部地段地形陡峻、切割剧烈,地势东南高,西北低,沟谷以南北向为主(闫晗,2021)。外部交通方便,北西距石场 4 km 为简易道路,从石场北行 50 km 可至乌奎高速公路,143 团东距石河子市 17 km,西至沙湾市城 20 km(图1),交通便利,整合井田范围内山高坡陡,大部分区域车辆无法通行。

1.2 构造条件

研究区大地构造位置为乌鲁木齐山前坳陷西段的玛纳斯断陷的南缘,整体为一单斜构造形态,区域上称“宁家河—三屯河单斜构造带”,研究区构造线呈北西西—南东东向,褶曲构造发育(图2),前人称玛纳斯河褶皱束,发育一系列的短轴褶曲构造,断裂构造也较发育(黄江,2007)。

1.3 区域地层

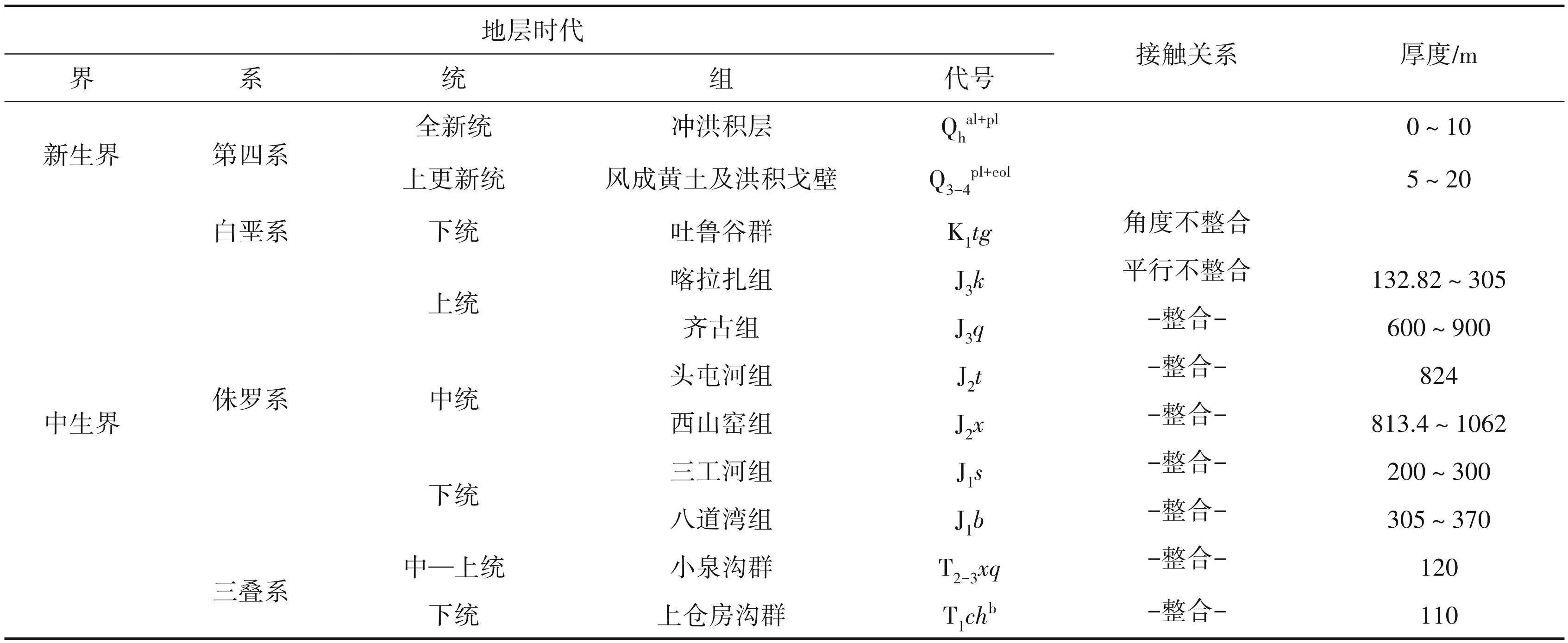

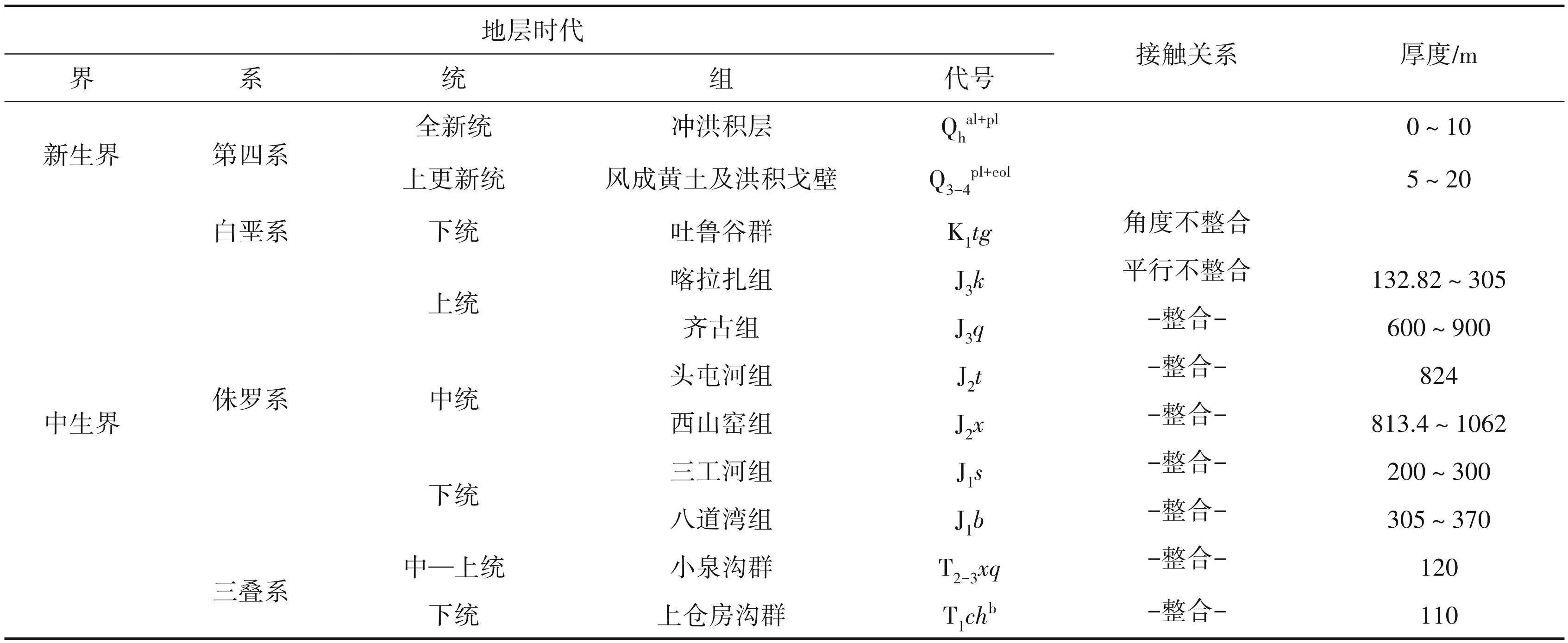

沙湾东部矿区区域地层属天山—兴安岭地层大区,属于南准噶尔—北天山地区分区(I13),以南侧的 F1大断层为界,该断层以南为天山地层分区伊林哈比尔尕地层小区(I13-7),主要出露中石炭统前峡组(C2qx)和下二叠统阿尔萨依组(P1a);该断层以北为准噶尔地层分区玛纳斯地层小区(I13-5),主要发育中新生代地层(表1)。玛纳斯地层小区中的侏罗纪地层为区域性含煤地层。

研究区内含煤地层为中侏罗统西山窑组。含煤地层所有的煤层平均总厚约 52.72 m,控制西山窑组3个含煤段地层总厚913 m,煤层平均总厚可采系数为5.8%。煤层分布于西山窑组3个含煤段内,底部砂砾岩段不含煤。西山窑组在矿区内含全区、大部分可采煤层为 26层,从下至上编号为 B1~B5、 B5、B6、B6~B24。

2 煤炭资源评估

2.1 煤岩煤质特征

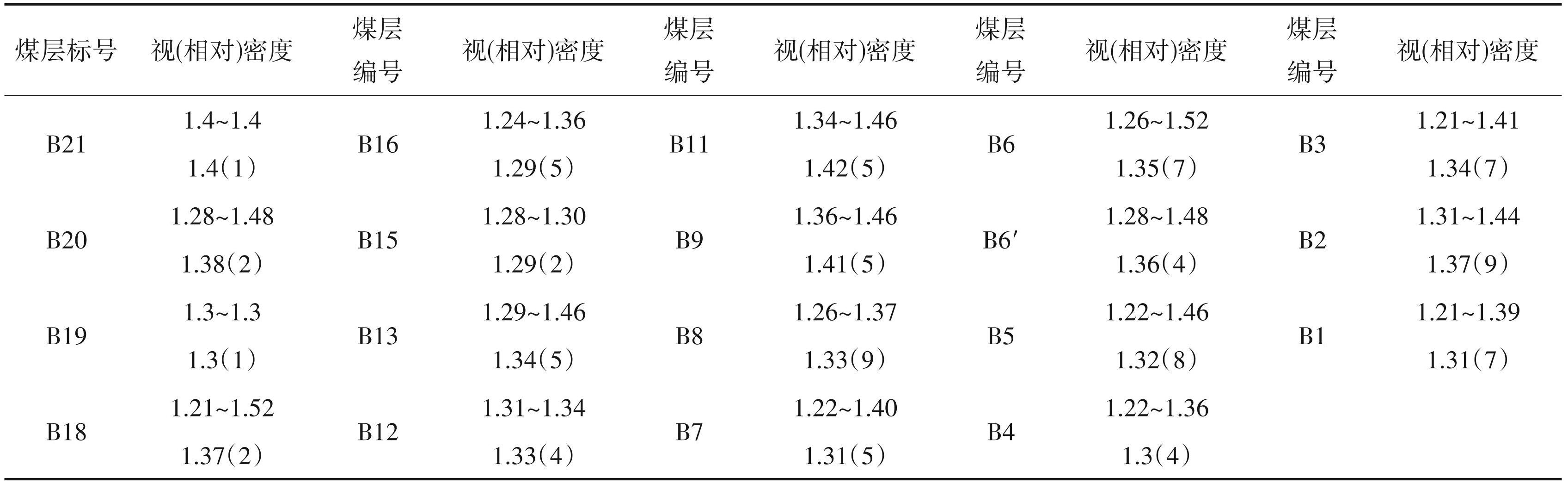

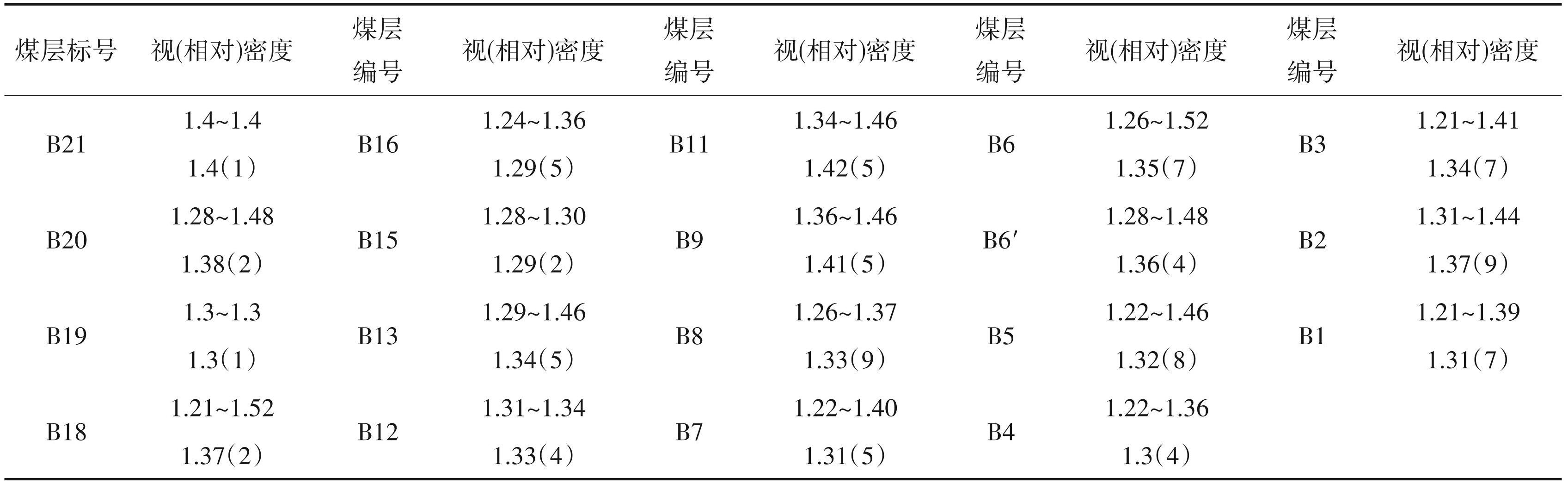

研究区内各煤层物理性质基本相似,肉眼观察煤层呈黑色,条痕为黑褐色,沥青或暗淡光泽,贝壳状、参差状断口,节理不发育,呈条带状结构,层理状构造。易染手,易碎,钻孔取出的煤芯大多呈块状,少量粉末状,易燃,无膨胀发泡现象。煤层煤岩组份以亮煤为主,暗煤次之,含少量镜煤和丝炭,亮煤多呈条带状分布,暗煤、镜煤及丝炭呈线理状透镜状分布,宏观煤岩类型为半亮型煤。各采样点视密度为 1.21~1.52 g/cm3,各煤层视密度平均为 1.29~1.42 g/cm3。

表1研究区地层信息

表2研究区内各煤层视相对密度测试结果(g/cm3)

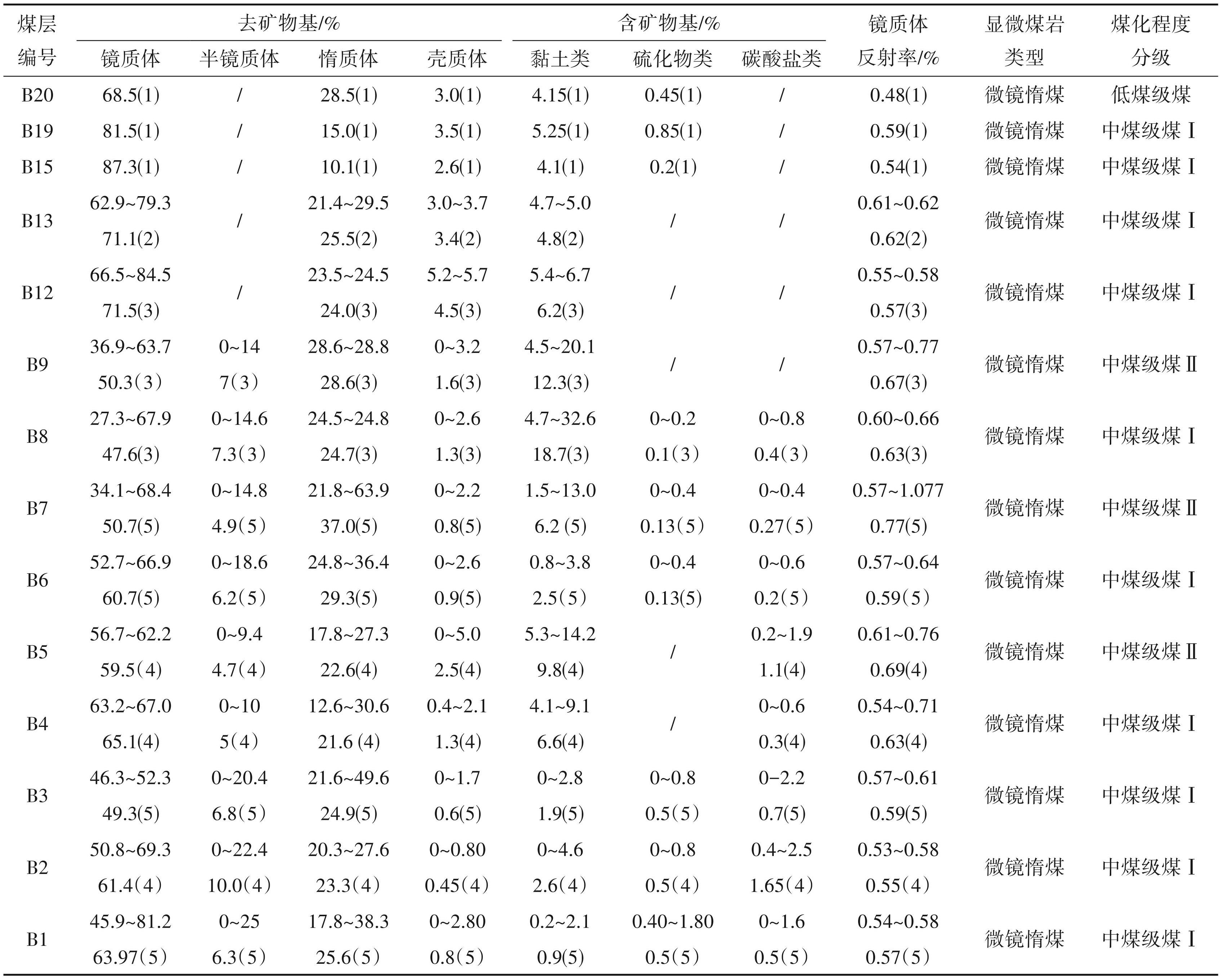

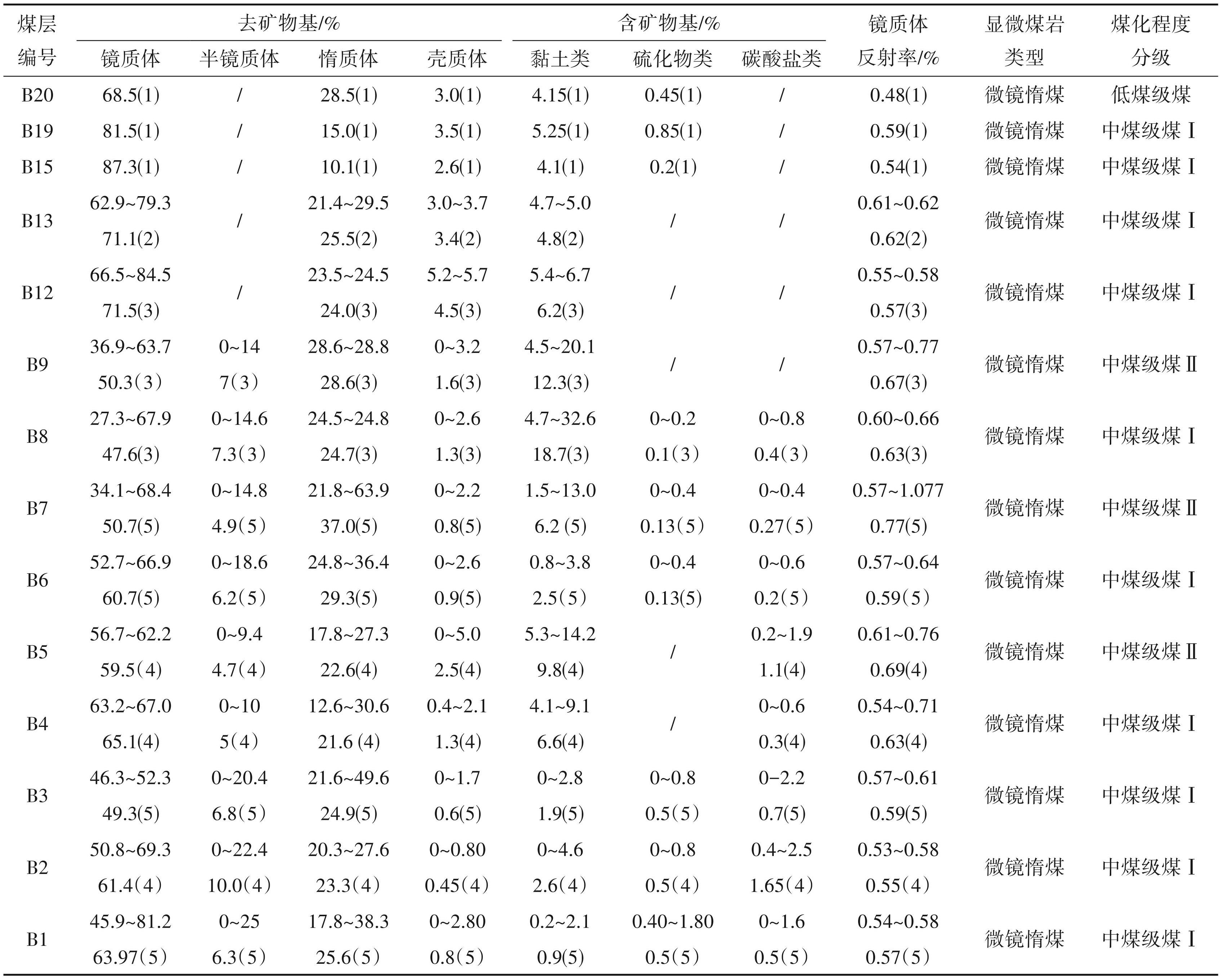

研究区内各煤层显微煤岩组成均以镜质组、惰质组及黏土类为主(表3)。有机组成主要有镜质组和惰质组,去矿物基镜质组分含量为 46.6%~87.3%,镜质组主要以无结构镜质体中的基质镜质体为主,可见少量团块镜质体,基质镜质体油浸反射色为深灰色,不显示细胞结构,不显突起,表面不纯净且平整,基质镜质体大多呈无固定形状,起胶结作用,团块镜质体为椭圆形;惰质组分含量为 10.1%~37. 0%,惰质组以丝质体为主,可见零星碎屑惰质体,油浸反射色为白色,突起较高,丝质体分布的较少且结构残缺;在观察中壳质组少量;矿物组成主要为黏土矿物,黏土矿物呈浸染状或薄层状分布,研究区煤层的显微煤岩类型总体属于微镜惰煤。各煤层采样点镜质组最大反射率平均为 0.48%~0.77%(表3),煤化程度总体属中煤级煤Ⅰ~Ⅱ。

通过资料整合可知,研究区内各个采样点原煤空气干燥基水分为0.46%~17.32%,各煤层原煤空气干燥基水分平均为1.87%~4.2%;各煤层间水分变化不大,总体属低水分煤层;原煤干燥基灰分产率为5.23%~34.39%,各煤层原煤干燥基灰分产率平均为 8.36%~28.94%;各煤层以低灰煤为主,特低灰煤次之,该井田煤层总体属低灰煤,仅B21煤层属中灰煤;原煤挥发分为 14.8%~48.35%,各煤层的原煤挥发分平均值为35.82%~42.74%。根据各煤层元素含量均以干燥无灰基碳元素含量为主,其次为干燥无灰基氧加硫,氢元素、氮元素含量少量。其中,原煤各采样点之间碳元素为 64.96%~90.47%,各煤层原煤碳元素平均值为 77.36%~83.43%。基于上述,研究区煤层整体属于低水分、低灰煤、中高—高挥发分煤。

表3井田内各煤层煤岩鉴定成果

2.2 煤炭资源量估算

通过收集资料可知研究区内可采煤层12层,编号为 B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7,B8、B9、B12、B13、 B15,另外B6'、B11、B15'、B16、B18、B19、B20、B21煤层可采点连片,工业指标达到规范要求,虽评定为不可采煤层,但均进行资源量估算。

整合井田范围作为资源量估算范围,浅部以煤层露头风化带边界、火烧区边界为界,深部以整合井田边界为界作为资源量估算边界(王海君, 2013);采用 1/2 法划定零点边界线;在可采见煤点与不可采见煤点或可采见煤点与零点边界线之间,采用内插法划定最低可采边界线(图3)。资源量估算范围为整合井田范围内可采煤层的全部赋存范围,资源量估算范围叠合面积5.53 km2(张婧和尹斌 2008)(图4)。整合井田地表煤层露头最大标高 +1700 m(B1 煤层),煤层赋存最低标高+700 m(B1 煤层),资源量估算极值标高范围+1700~+700 m,估算最大垂深为 1000 m。各煤层资源量估算范围见表4。

依据整合井田构造中等型,可采煤层为稳定型确定勘探类型为二类Ⅰ型。依据《矿产地质勘查规范煤》(DZ/T 0215-2020)的相关要求,本勘探对于稳定和较稳定的 B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7,B8、B9、 B12、B13、B15、B16煤层以500 m勘探线距和不大于 500 m 工程间距圈定探明资源量,以 1000 m 勘探线距和不大于1000 m工程间距圈定控制资源量;对不稳定的B6'、B11、B15'、B18、B19、B20、B21煤层只圈定推断资源量;探明资源量、控制资源量块段以外为推断资源量块段;与风化带边界、火烧区边界、推测采空区边界、煤层可采边界邻近块段圈定推断资源量。

图3规划井田范围、矿业权范围及资源量估算范围叠合图

利用地质块段法计算可知(胡正义和李兵, 2013),整合井田内累计查明资源量15485.3万t(长焰煤 9875.9 万 t,不黏煤 5609.4 万 t),其中:探明资源量 9174.7 万t(长焰煤 5843.2 万 t,不黏煤 3331.5 万 t);控制资源量 1211. 0 万t(长焰煤 520.5 万 t,不黏煤 690.5 万 t);推断资源量 5099.5 万 t(长焰煤 3512.2万t,不黏煤1587.3万t)。

3 地质评估

3.1 水文地质条件

井田位于天山北麓中低山区,地形起伏大,地表坡度大,冲沟发育,侵蚀切割强烈,有利于地表水的排泄,地表水体不发育,矿体多位于当地侵蚀基准面以上;矿床主要充水含水层为西山窑组裂隙弱含水层,地下水主要接受大气降水入渗补给,部分接受地下水径流补给。根据地质勘探资料可知预测井田先期开采地段 1200 m 水平正常涌水量为 420 m3 /d,最大涌水量为550 m3 /d。井田存在火烧区和采空区,存在大量积水。基于上述,研究区水文地质类型以裂隙含水层充水为主,水文地质条件中等的矿床。

3.2 工程地质

区内主要有第四系松散岩类和侏罗系碎屑岩类,按岩石的坚固性划分,前者为松散岩组,后者为软弱岩—半坚硬岩组。另外区内部分地段分布有火烧区碎裂岩组。其中第四系松散岩,分布于北坡、洼地和沟谷,由风成黄土、残坡积碎石和洪积砂砾石组成,厚度小于5 m,结构松散,遇水易塌陷;侏罗系碎屑岩,构成软弱岩—半坚硬岩组,广泛分布,厚度 310~640 m,岩石易软化,稳定性差;火烧区碎裂岩,沿煤层露头分布,由火烧烘烤形成的烧变岩组成,具有低强度和差稳定性,对采矿构成威胁。

表4各煤层资源量估算范围

采集了 B21~B1 煤层顶、底板岩石物理力学试验样,通过岩石物理力学性质试验可知(表4),B21 煤层顶板为细砂岩,B20顶板兼B19底板为粉砂岩, B19顶板兼B18底板为粉砂岩,B18顶板兼B17底板为粉砂岩和细砂岩,B17 顶板兼 B16 底板为粉砂岩和中砂岩,B16 顶板兼 B15 底板为粉砂岩,B15 顶板兼 B14 底板为泥质粉砂岩,B14 顶板兼 B13 底板为粉砂质泥岩,B13 顶板兼 B12 底板为细砂质,B12 顶板兼 B11 底板为粉砂岩,B11 顶板兼 B10 底板为中 —粗砂岩,B10 顶板兼 B9 底板为中—粗砂岩,B9 顶板兼 B8底板为中—粗砂岩,B8顶板兼 B7底板为粉砂质泥岩,B7 顶板兼 B6 底板为泥岩,B6 顶板兼 B5 底板为细砂岩,B5顶板兼B4底板为细砂岩,B4顶板兼 B3 底板为细砂岩,B3 顶板兼 B2 底板为细砂岩, B2顶板兼B1底板为细砂岩。各煤层顶底板岩石的抗压强度、抗拉强度、抗剪强度及软化系数显示,除部分粉砂质泥岩外,多数岩石具有中等的抗压强度,但抗拉及抗剪强度偏低,且多数岩石易于软化。

图4研究区整合井田资源量估算范围图

岩石性质是影响煤层顶底板及围岩变形的内在因素。区内泥岩、含炭质泥岩、炭质泥岩、高炭质泥岩、粉砂岩、粉砂质泥岩等多为松软的塑性软岩,而细砂岩、中砂岩、中细砂岩、中粗砂岩和砂砾岩等岩石多为钙质胶结,局部为泥质胶结,煤层顶(底)板岩石虽属易软化—不软化的半坚硬—坚硬岩石,然与松软塑性软岩交互沉积,使岩石(体)整体强度有所降低。

表4榆树沟煤矿区岩石物理力学性质试验结果统计

井田总体构造简单,地形切割较大,地貌复杂; 煤层顶底板岩石多为中粗砂岩、细砂岩、泥质粉砂岩、泥岩等,多为半坚硬岩—坚硬岩,少量软弱岩,易软化,少量不易软化。岩石质量属极差—极好,岩石质量等级属Ⅱ—Ⅲ级;岩体质量等级一般,岩体质量良—中等,总体不稳固(何华,2011)。

3.3 环境地质

研究区属内陆性干旱气候区,区内无地表水分布,雨季洪水顺沟谷泄于玛纳斯河。通过资料调研可知,年平均降水量 371.79 mm,1978 年最高达 553.7 mm。年平均蒸发量 1881.65 mm,平均潮湿系数为 0.198,属湿度过低带,5~8 月多雨,以 6 月最多,该区降雨多以暴雨形式出现,可形成洪水;井田地处中低山区,地势为中西高,北东、南东低,地形最低点位于南端冲沟内,标高 1458 m,最高点在区内中部,地形相对高差 100~200 m。大气降水及地下水均向东运移,总体上全区属泄水地貌(付传君和杨昌明,2011)。

主要的地质灾害有:夏季暴雨,形成洪水,局部地段存在滑坡、崩塌隐患;烧变岩发育地段存在崩塌及塌陷等自然地质灾害隐患(李富余,2014)。

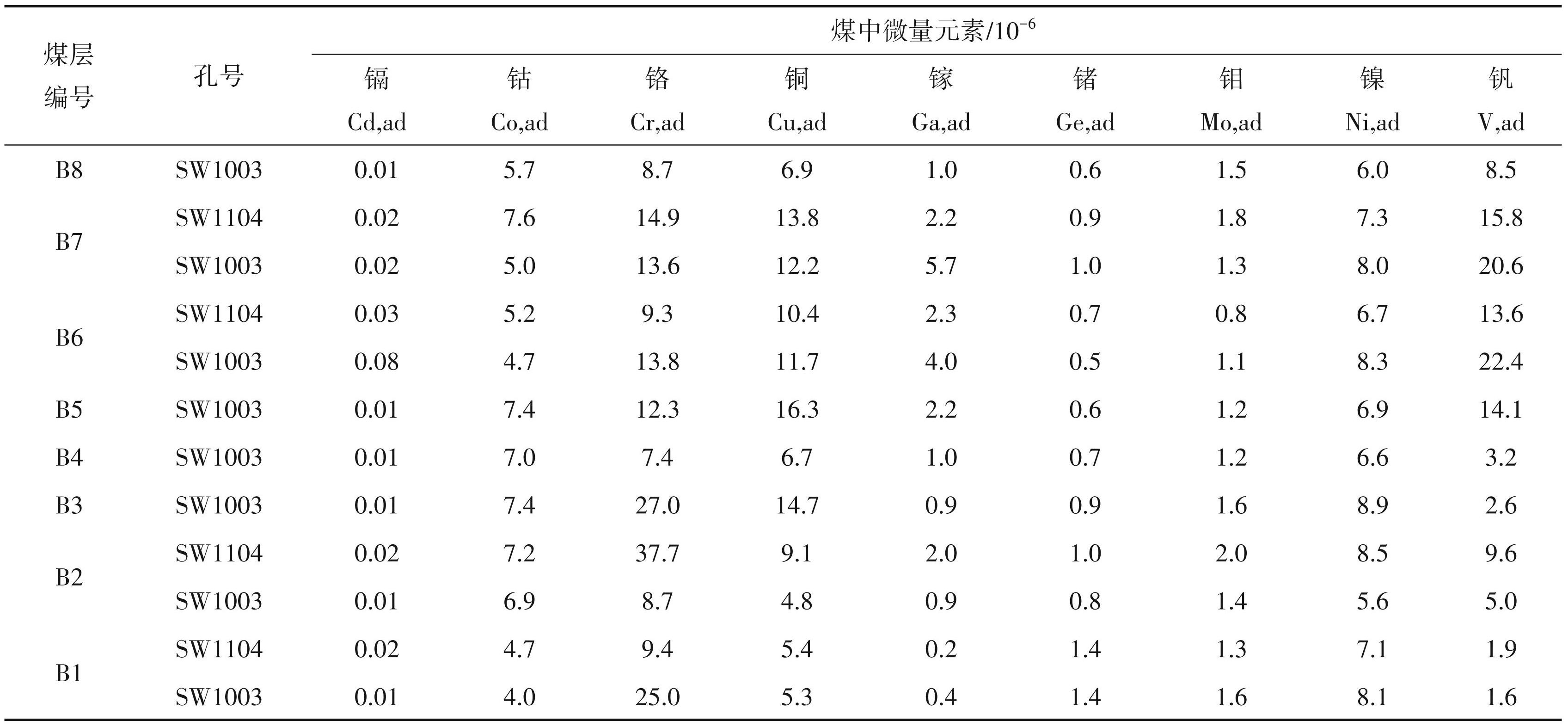

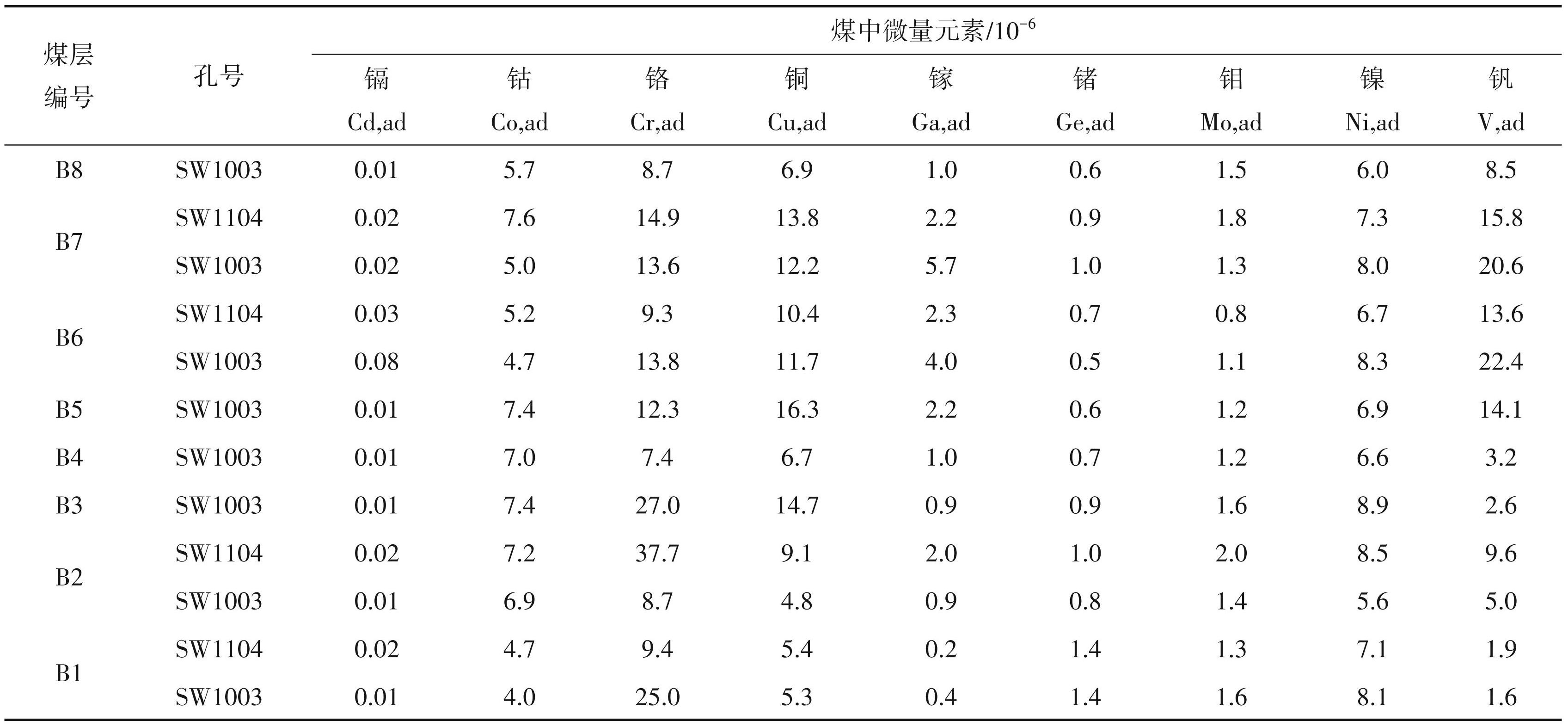

4 其他资源

与煤相关的有益稀散元素矿产资源为镓(Ga) 和锗(Ge)。通过岩心库样品收集,对 ZKJ1001钻孔煤芯煤样和浅井、巷道煤样均进行了光谱半定量分析(胡晶姝,2007),分析结果镓的含量为 1×10-6~17×10-6 (TJ12-1镓含量最高为17×10-6),锗(Ge)的含量为 0~1×10-6。稀散元素含量均未达到 20 μg/mg,不具备利用价值(表5,张福良,2009)。

表5微量元素分析成果

5 结论

(1)研究区内煤层煤岩组份以亮煤为主,暗煤次之,含少量镜煤和丝炭,宏观煤岩类型为半亮型煤;井田内各煤层显微组分主要以镜质组分、惰质组分为主,去矿物基镜质组分含量为 46.6%~87.3%,惰质组分含量为 10.1%~37. 0%;煤层整体属于低水分、低灰煤、中高—高挥发分煤,研究区煤系关键性战略金属元素镓(Ga)和锗(Ge)未达到工业品位。

(2)研究区井田内累计查明资源量 15485.3万 t (长焰煤9875.9万t,不黏煤5609.4万t),其中:探明资源量 9174.7 万 t(长焰煤 5843.2 万 t,不黏煤 3331.5 万 t);控制资源量 1211. 0 万t(长焰煤 520.5 万 t,不黏煤 690.5 万 t);推断资源量 5099.5 万t(长焰煤3512.2万t,不黏煤1587.3万t)。

(3)研究区水文地质类型以裂隙含水层充水为主,水文地质条件中等的矿床;各煤层顶底板岩石的抗压强度、抗拉强度、抗剪强度及软化系数除部分粉砂质泥岩外,多数岩石具有中等的抗压强度,但抗拉及抗剪强度偏低,且多数岩石易于软化;总体上全区属泄水地貌。

(4)研究区煤炭资源丰富,区内累计查明资源量达到15485.3万t,新疆沙湾煤矿区东区榆树沟整合井田煤炭资源开发的可行性是积极的。研究区内各煤层以镜质组、惰质组为主,整体属于低水分、低灰煤、中高—高挥发分煤,根据中国煤炭分类标准,适合作为煤气化的原料,故广泛应用于能源和化工领域,为煤炭清洁高效利用提供新的可用资源。水文地质类型以裂隙含水层充水为主,水文地质条件中等,总体上全区属泄水地貌,这意味着在开采过程中需要考虑水文地质条件对矿井涌水的影响,并采取相应的防治措施,如修建防水闸门、防水墙、留防水矿柱等。研究结果指出,研究区岩石质量属极差—极好,岩体质量良—中等,属于不稳固型岩石。研究区内存在夏季暴雨引发的洪水、滑坡、崩塌隐患等地质灾害,这些因素需要在煤炭资源开发过程中予以充分考虑,采取相应的工程和环境管理措施。新疆沙湾煤矿区东区榆树沟整合井田煤炭资源开发在资源储量和煤质特征方面具有可行性,但在实际开发过程中需要应对复杂的地质条件和环境挑战。