摘要

为了实现武汉市委市政府提出的建设长江新城区规划建设目标,本文通过已实施的武汉市首个千米钻孔,对长江新城区地下空间地层结构进行研究。通过对揭露出来的第一手岩心资料进行详细的岩相学、岩石学研究,厘清研究区地层结构、沉积构造演化及地热能特征。首先,公安寨组属于冲积扇、辫状河沉积体系,发育扇根亚相-河道沉积和扇中-扇缘亚相之泥石流沉积、漫流沉积和辫状河道沉积等;其次,厘清本区喷出岩特征,划分 7个火山旋回;最后,发现本区平均地温梯度为 3. 37 ℃/100 m,上部红层段(27~ 421. 6 m)地温梯度为2. 85 ℃/100 m,岩浆岩段(421. 6~663. 5 m)地温梯度为4. 10 ℃/100 m(相对较高),下部红层段(663. 50~1012. 56 m)地温梯度为3. 10 ℃/100 m,具有良好的地热能潜力。

Abstract

In order to achieve the planning and construction goals of building the new urban area of the Yangtze River put forward by the CPC Wuhan Municipal Committee and the Wuhan Municipal Government, this paper conducts research on the underground space stratigraphic structure of the new urban area of the Yangtze River through the first kilometer bored pile implemented in Wuhan. By conducting detailed petrographic and petrological studies on the first-hand core samples exposed, the paper clarifies the stratigraphic structure, sedimentary tectonic evolution, and geothermal energy characteristics of the study area. Firstly, the Gonganzhai Formation belongs to the alluvial fan and braided river sedimentary system, and is characterized by the sub-phase of the river channel sedimentation and the deposition of mudflow sediment, flood sediment, and braided river sediment in the sub-phase of the fan root and the sub-phase of the fan middle and edge. Secondly, the paper clarifies the characteristics of the volcanic eruption and divides the study area into seven volcanic cycles. Finally, the paper finds that the average ground temperature gradient in the study area is 3. 37℃/100 m, the ground temperature gradient in the upper red bed section (27-421. 6 m) is 2. 85℃/100 m, the ground temperature gradient in the igneous rock section (421. 6-663. 5 m) is 4. 10℃/100 m (relatively high), the ground temperature gradient in the lower red bed section (663. 50-1012. 56 m) is 3. 10℃/100 m, and has good geothermal energy potential.

0 引言

近代以来,武汉一直是具有国家战略意义的重要中心城市。在新的发展时期,武汉市委市政府提出了建设长江新城、建设长江主轴、东湖绿心等规划建设目标。在精准了解武汉市建设对地质工作需求的基础上,聚焦城市规划、建设、运行、管理的重大问题,以城市规划建设区和主要功能区为调查重点,以强化地质调查成果转化应用为主攻方向,结合城市地下空间安全开发利用重大科研项目,及时启动了“空间、资源、环境、灾害”多要素的城市地质调查工作(熊峰等,2022)。而长江新城作为武汉多要素城市地质调查的示范区,具有重要的意义。

本文拟通过对武城调深井 1 号钻孔的研究,揭示长江新城起步区的地层结构、沉积构造、地质资源、地温变化梯度等方面的情况。更好的为长江新城的地下空间安全开发提供必要的技术支撑,为更进一步开展地质科学研究提供相关的数据。

1 地质背景

长江新城起步区位于武汉中北部、长江北岸,大地构造位置属于江汉盆地东缘,地层区划属中扬子地层区江汉盆地地层分区之江汉东区(图1a;付宜兴等,2007)。中扬子区以江汉盆地为主体,位于扬子板块中段,北以襄广断裂带为界与东秦岭褶皱系相连,南以江南断裂带为界与华南褶皱系相接,东缘以郯庐断裂为界与下扬子地区接壤,西界黄陵背斜与上扬子相接(王林生和韩定坤,1996)。

长江新城起步区内地表均为第四系覆盖,未见基岩出露。基岩为石炭纪—新近纪地层,起步区西南部发育背斜构造,其核部为石炭纪地层,翼部为二叠纪—三叠纪地层;西北部白垩系—古近系公安寨组呈北东向楔状超覆于西南部背斜构造之上(王必金等,2006;李俊,2009;胡元平等,2020;吕星等, 2022;朱晛亭等,2023)。“长江新城起步区多要素城市地质调查”项目所实施的深井武城调深井 1 号位于起步区中部,江岸区谌家矶街新建村张家墩 (图1b)。

图1ZK001(武城调深井1号)位置图

a—区域地质图;b—长江新城起步区地质图

武城调深井1号完井井深1012.56 m,揭露地层包括第四系黏土层和上白垩统—古新统公安寨组 (未见底),钻揭地层分层描述如下(表1)。

表1ZK001钻井揭露

武城调深井1号岩心钻探结果揭示出公安寨组中部(421.60~663.50 m井段)发育7层厚度不等的玄武岩,为同期多次火山活动之产物。该套玄武岩地表出露较少,仅在武汉黄陂区、青山区有零星分布。岩石类型为橄榄玄武岩(β)。据黄陂李集采集的公安寨组玄武岩分析结果表明:为弱碱性岩石的深色岩,含较多暗色矿物和铁镁矿物以及一定量斜长石,为正常成分的基性岩(湖北省水文地质大队, 1978①;湖北区域地质测量队,1982②;武汉水文地质工程地质大队,1989③)。

2 单井沉积相分析

2.1 岩性组合特征

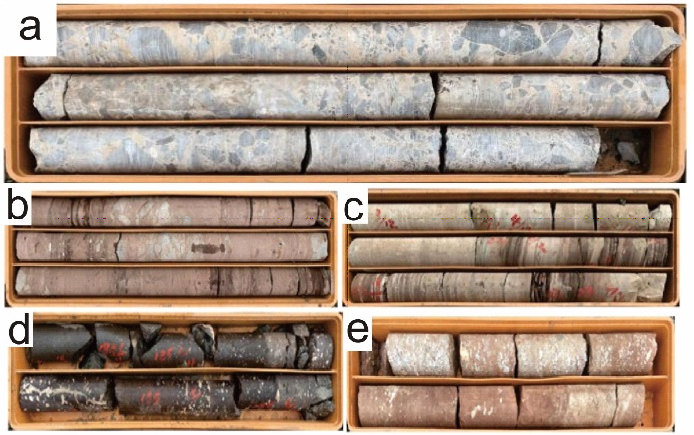

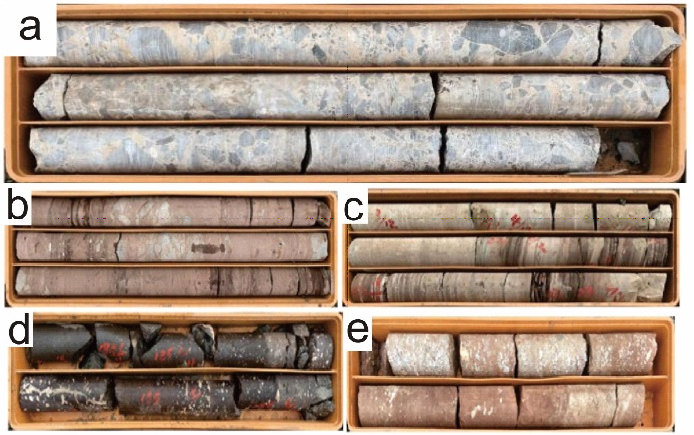

公安寨组为一套以褐红色为主的杂色碎屑岩系,沉积层序自下而上呈现出多个由粗到细的正旋回。根据岩性组合特征,武城调深井 1 号钻揭露公安寨组自下而上大致可划分为六段:一段(982.90~1012.56 m)岩性为灰色、浅灰色白云质角砾岩,局部夹少量灰白色含砾砂岩和灰绿色泥岩,砾岩层段发育块状构造,砂泥层见变形构造,砾石成分以白云岩为主,砾径从几毫米至 8 cm 以上(岩柱直径 8 cm)(图2a)。二段(945.70~982.90 m)岩性为褐红色粗砂岩夹白云质角砾岩、砂砾岩、含砾砂岩及暗色泥岩,上部泥质含量增加,块状构造,发育平行层理、水平层理(图2b)。三段(848.80~945.70 m) 岩性为褐红色细砂岩、粉砂岩夹暗色泥岩,偶见含砾砂岩。四段(663.50~848.70 m)岩性为褐红色、灰白色粗砂岩夹暗色泥岩。下部(729.50~848.70 m) 岩性为灰白色中—粗砂岩,质纯,局部夹少量褐红色粉砂质泥岩、暗色泥岩,砂岩层中偶见小型交错层理;上部(663.50~729.50 m)岩性为褐红色粗砂岩、细砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩及暗色泥岩,向上泥质占比增加,呈现多个由粗到细的正粒序层(图2c)。五段(421.60~663.5 m)岩性为玄武岩夹少量杂色砾岩,褐红色含砾砂岩、砂岩等,玄武岩层发育有七层(图2d)。六段(27~421.60 m)岩性为杂色砾岩,褐红色含砾粗砂岩、粗砂岩、细砂岩及粉砂质泥岩,整体呈现下部为粗碎屑沉积,砾石含量较多、砾径大(图2e);上部主要为粗砂岩,砾石含量较少,且砾径较小,顶部为杂色砂质黏土岩或黏土质砂岩 (陈炯达等,1999;李天元,2020;鄢圣武等,2021)。

图2ZK001钻井岩心照片

a—浅灰色块状角砾岩(一段,井深1004~1007 m);b—褐红色细砂岩夹砂砾岩(二段,井深973~976 m);c—灰白色细砂岩夹暗色泥岩 (四段上部:井深770~773 m);d—玄武岩(五段:井深538~540 m); e—砾岩与含砾砂岩互层(六段下部:井深396~398 m)

2.2 沉积特征与沉积相

据前人综合研究(向祥辉等,2020;刘力等, 2021;杜小锋等,2022)认为,大别山南麓地区公安寨组为一套冲积扇、辫状河沉积。根据“现实主义” 原则和相序递变规律,沉积相识别标志和岩相组合特征,武城调深井 1 号钻井公安寨组沉积相类型与前人研究一致。

冲积扇沉积以含大量砾石为特征,沉积物粒度粗、成熟度低。砾石的磨圆性一般较差,较大粒径的砾石与砂、泥相互混杂接触;沉积物中几乎不含动植物化石。冲积扇属于间歇性急流成因扇体,所以层理发育程度较差,往往呈块状,细粒沉积物可见水平层理。根据沉积特征,冲积扇相可进一步划分为扇根、扇中和扇端3种亚相类型。从扇根至扇端,砾石的砾径逐渐变细,砾石、砂减少,粉砂、泥质增多。

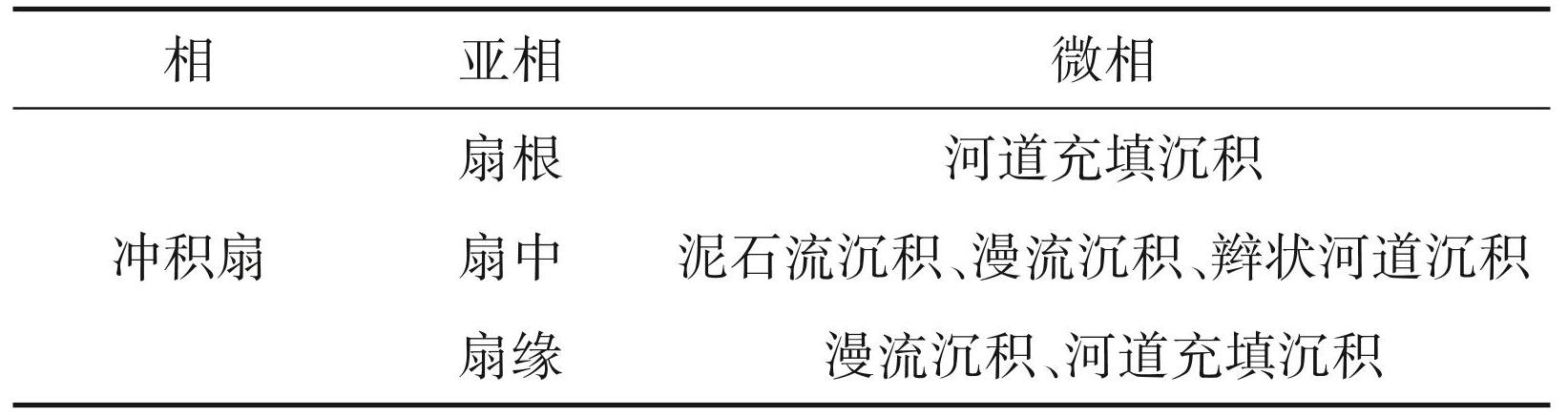

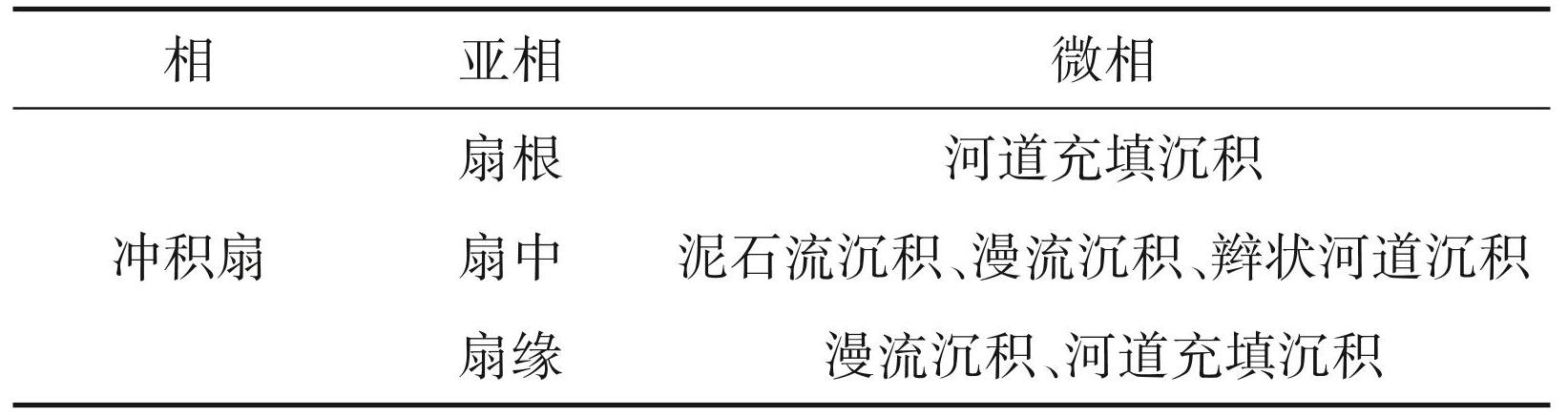

武城调深井 1 号井公安寨组中共识别出扇根、扇中及扇缘3个亚相及泥石流沉积、漫流沉积、辫状河道沉积等多种微相类型(表2)。

表2ZK001钻井沉积相划分

2.2.1 扇根亚相

武城调深井1号井公安寨组扇根亚相仅发育河道充填沉积,见于公安寨组六段上部,岩性主要为褐红色、灰色含砾粗砂岩,块状构造(图3),砾石成分复杂,主要为紫红色变质岩砾石,砾石类型与一段泥石流沉积中砾石成分之间存在明显差异,表明不同沉积时期物源供给、古流向发生了改变。

图3ZK001钻孔综合柱状图

2.2.2 扇中亚相

扇中亚相共识别出泥石流沉积、漫流沉积和辫状河道沉积3种微相类型。

(1)泥石流沉积:主要见于公安寨组一段 (982.90~1012.56 m)和二段(945.70~982.90 m),与漫流沉积交替出现,向上泥石流沉积规模逐渐减小,漫流沉积较为发育。泥石流沉积岩性主要为灰色、浅灰色角砾岩,块状构造,砾石成分主要为白云岩,推测其来源于邻区二叠纪—三叠纪碳酸盐岩地层;砾石之间充填砂级杂基,为基质支撑结构;磨圆性差,毫米级砾石多呈棱角状,厘米级砾石磨圆性略好,呈次棱角状或次圆状,分选性差,砾石大小混杂堆积,砾石长轴直径从几毫米至数厘米,未见米级砾石;扁平状砾石呈水平或叠瓦状排列,局部见砾石呈直立或高角度倾斜;未见动植物化石。该套沉积整体表现为具有一定的分选及磨圆,经历了短距离的搬运,该沉积发育于扇中附近。

(2)漫流沉积:各层段均有发育,岩性主要为褐红色、灰白色粗砂岩,泥质含量较少,局部夹少量薄层泥岩,层理不发育,块状构造,局部发育平行层理。

(3)辫状河道沉积:主要见于四段下部,岩性主要为灰白色石英粗砂岩,质纯,块状,未见明显层理,局部可见小型交错层理,偶见少量砾石或泥质。另外,局部砂泥岩层中见同生变形构造。

2.2.3 扇缘亚相

扇缘亚相主要发育漫流沉积及砂、泥互层沉积,沉积物粒度变细,分选性好,岩性为褐红色细砂岩、粉砂岩与暗色泥岩不等厚互层,黑灰色含砾砂岩及砂质黏土岩或黏土质砂岩,发育平行层理、水平层理。

综合分析,可知公安寨组沉积属于比较典型的半干旱—干旱气候条件下的冲积扇沉积、辫状河流沉积的产物。

3 喷出岩特征

3.1 熔岩层界面的鉴别标志

3.1.1 熔岩层顶界的鉴别标志

(1)岩性标志为岩流顶部出现多气孔带,且多为圆形气孔(多杏仁带),在岩浆流动级慢或静止的情况下,则形成管状或串珠状杏仁,管状杏仁体弯曲的一侧指示岩浆流动的方向。

(2)穿插脉。先期砾岩内形成的楔形或不规则裂隙被后期熔岩所充填,形成所谓“穿插脉”,发生在岩性界面处。

(3)红色氧化“顶”。先期岩流喷发形成的熔岩被后期喷发形成的熔岩覆盖时,由于喷发岩流的高温使先期熔岩表层中所含矿物质铁氧化为3价铁形成红色氧化“顶”。

(4)两层熔岩之间出现碎屑岩的夹层。两层熔岩之间碎屑岩夹层的出现标志着早期熔岩喷溢的间断。

起步区内的玄武质角砾熔岩无论是肉眼观察还是镜下鉴定,都可以明显地分为两部分:一部分呈褐红色—褐黄色,为早期杏仁状玄武岩;另一部分呈灰绿—黑灰色,为晚期的熔岩。熔岩胶结物的变化表现为强烈的热液蚀变、斑晶的破碎、基质成分的同化混染。角砾的变化主要表现为逐渐破碎变小、熔蚀变圆和烧烤变红。

(5)岩流自碎角砾岩。黑色者为岩流自碎角砾岩,它们夹在熔岩之间,标志着岩流层的顶界。角砾为与下伏岩层岩性一致的玄武岩岩屑,呈次棱角状—次圆状,角砾大小不一。

3.1.2 熔岩层底界的鉴别标志

(1)拉长状气孔(杏仁)。在岩浆流动较快的情况下,形成扁平拉长状气孔;在岩浆流动缓慢或静止的情况下,则形成管状或串珠状气孔。后期被充填形成杏仁体。

(2)管状、人字形气孔(杏仁)。在岩流底部岩浆流动缓慢或静止的情况下,形成管状或串珠状杏仁,管状杏仁体弯曲的一侧指示岩浆流动的方向。

(3)“绿底”。熔岩流的底部由于与空气隔绝,处于还原环境,铁成2价,绿色(周洲,2020)。

3.2 杏仁体特征

杏仁体形成的地质作用以充填作用为主,由火山活动所提供的热水流体在复杂地质条件作用下,淋滤基底和盖层并沿断裂破碎带或岩石中的裂隙运移、演化、富集。随后,在漫长的地质年代中热水流体继续演化、活动,但强度逐渐减弱,常表现为后期叠加、改造已形成的杏仁体内的各种热水沉积矿物。

(1)杏仁体分布:杏仁体普遍存在于基性火山熔岩中。杏仁体内部充填、交代成因的热水沉积矿物含量极高,假相结构十分发育,钾长石化、绿泥石化普遍,热水流体活动现象十分明显。

(2)杏仁体形态特点:杏仁体以其成分、形态、大小的复杂多变为特征,即使肉眼下未见杏仁体的岩石,在显微镜下也常可看到 3% 左右的显微杏仁体。按杏仁体的形态来说,有球状、椭球状、透镜状、倒滴水状、云朵状、管状、裂隙状及囊状等不规则形态。同时由于受变形作用影响,杏仁体常被压扁或拉长,相互之间由复杂的丝、管状或树枝状等变形杏仁体相连接。

(3)杏仁体的内部构造:①皮壳状杏仁构造。 ②梳状、射束状杏仁构造。③晶簇状杏仁构造。蚀变晕圈结构:由热水沉积矿物集合体构成,沿杏仁体周边呈环带状分布,边界十分清晰。

(4)杏仁体的矿物组成:杏仁体内的热水沉积矿物集合体一般由方解石、玉髓、蛋白石、绿泥石、黑云母等非金属矿物组成,未见金属矿物(王朋朋和张搏,2019)。

3.3 火山岩喷发旋回发育特征

根据岩性组合、岩相序列和地质界面可以划分为7个喷发旋回(陈立德,2011):

旋回一:610.95~663.50 m,厚度约 52.55 m,岩性主要为基性火山岩类,包括玄武岩和角砾玄武岩。下部以喷溢相为主,上部则主要为爆发相。

旋回二:573.20~604.90 m,厚度约 31.70 m,主要为玄武岩。岩相总体上以喷溢相为主。

旋回三:563.15~564. 00 m,厚度约 0.85 m,主要为玄武岩。岩相总体上以爆发相为主。

旋回四:510.30~552.10 m,厚度约 41.80 m,主要为玄武岩。下部以爆发相为主,上部则主要为喷溢相。

旋回五:485.30~504.80 m,厚度约 19.50 m,主要为玄武岩。岩相总体上以喷溢相为主。

旋回六:457.60~485.30 m,厚度约 27.70 m,主要为玄武岩。岩相总体上以喷溢相为主。

旋回七:421.60~447. 00 m,厚度约 25.40 m,主要为玄武岩。下部以喷溢相为主,上部则主要为爆发相。

综上所述,起步区揭露出了7个火山旋回,由下而上基本均为玄武岩。旋回一规模最大,下部以喷溢相为主,上部则主要为爆发相;旋回三规模最小,为爆发相。

4 地热能特征

孔位临近长江,浅层地温容易受到长江水和当地气候影响,本次测井在 40 m位置已经达到 22℃,在20~40 m是地温爬升阶段,是地温异常段,增温较快,可以作为浅层地热考虑。

通过物探测井得到的温度变化可知该孔的平均地温梯度为 3.37℃/100 m;上部红层段(27~421.6 m)地温梯度为 2.85℃/100 m;喷出岩段 (421.6~663.5 m)地温梯度相对较高,为 4.10℃/ 100 m;下部红层段(663.5~1012.56 m)地温梯度为 3.10℃/100 m。

5 结论

(1)初步构建了长江新城起步区内地层结构

基于武城调深井 1 号钻孔的一手资料,首次编制完成武城调深井 1 号钻孔综合柱状图,为今后工作奠定了坚实的基础。

(2)中扬子江汉东区沉积构造演化研究取得重要进展,引起广泛关注

①沉积相研究。根据沉积相标志和岩相组合特征,武城调深井1号钻井公安寨组为冲积扇、辫状河沉积,发育扇根、扇中及扇缘 3 种亚相,泥石流沉积、漫流沉积、辫状河道沉积等多种沉积类型。

②厘清喷出岩界面的鉴定特征及其中裂隙和杏仁体的发育特征,划分出7个火山旋回。

(3)发掘出良好的地热能潜力

钻孔揭露的平均地温梯度为 3.37℃/100 m;上部红层段(27~421.6 m)地温梯度为 2.85℃/100 m;岩浆岩段(421.6~663.5 m)地温梯度相对较高,为 4.10℃/100 m;下部红层段(663.5~1012.56 m) 地温梯度为3.10℃/100 m。

注释

① 湖北省水文地质大队 .1978.1∶20 万武汉幅水文地质普查报告[R].

② 湖北区域地质测量队 .1982.1∶20 万武汉幅区域地质调查报告[R].

③ 武汉水文地质工程地质大队.1989.1∶5万武汉市水文地质、工程地质、环境地质综合勘查[R].