摘要

矿山开采引发的酸性矿井水(Acid mine drainage, AMD)污染是世界各国面临的重大环境难题。煤矿酸性废水污染是煤炭行业的主要污染问题之一。湖北省二叠系梁山组内各煤矿均已陆续停产闭坑。在煤矿的长期开采过程中,山体内部形成了大面积采空区,严重破坏了区内原始水文、工程、环境地质条件,致使在现有地质条件中产生了一系列新的环境问题,主要表现为废弃煤矿的酸性废水污染。针对松宜矿区陈家河流域地质环境背景、煤矿开采及酸性废水形成条件,对比百里荒井田,采用源头控制,打破传统的治理模式,通过煤矿酸性废水成因机理的研究,为今后湖北省恩施市及南方二叠系梁山组煤矿酸性废水综合预防起到重要示范和借鉴作用。

Abstract

Acid mine drainage (AMD) pollution caused by mining is a major environmental problem faced by countries around the world. Coal mine acid wastewater pollution is one of the main pollution problems in the coal industry. All coal mines in the Permian Liangshan Formation in Hubei Province have been shut down and closed one after another. In the long-term mining process of coal mines, a large area of goaf has been formed in the mountain, which has seriously damaged the original hydrological, engineering and environmental geological conditions in the area, resulting in a series of new environmental problems in the existing geological conditions, mainly manifested in the acid wastewater pollution of abandoned coal mines. In view of the geological environment background, coal mining and acid wastewater formation conditions in the Chenjia River Basin in Songyi mining area, compared with the Baili barren well field, the source control was adopted, the traditional treatment mode was broken, and the research on the genesis mechanism of coal mine acid wastewater in coal mines played an important demonstration and reference role in the future for the comprehensive prevention of acid wastewater in Enshi City,Hubei Province and the Liangshan Formation of the Southern Permian.

Keywords

0 引言

二叠系梁山组煤层是湖北省恩施市现主要开采煤层,也是湖北省废弃煤矿山地下水污染的主要源头。煤矿山的关闭积极响应了国家政策,减少了矿山开发对生态环境破坏的同时,也因矿山缺少管理遗留了一系列的历史问题,比如酸性废水等污染 (王琪玮,2011)。给后期治理及环境恢复造成困难,增大成本。根据近几年对湖北省二叠系梁山组煤层的研究,提出从源头控制污染的新模式(郑先坤等,2017)。

1 二叠系梁山组煤层特征

湖北省二叠系梁山组沉积期是一次重要的成煤时期,由于煤层的不稳定性,其煤层层数、厚度、煤质等存在明显差异。在鄂西宜都、长阳、巴东麻沙、宜昌百里荒、秭归、建始等地梁山组一般以细粒石英砂岩为底向上变细为粉砂质泥岩含透镜状煤层、煤线。具楔状、波状、大型斜层理为滨海湖沼相沉积,是省内主要含煤区,一般可含煤1~3层,但不稳定多呈透镜状本组厚度一般为 10~40 m,极不稳定常呈透镜状产出,其发育程度与下伏石炭纪地层之侵蚀面特征有关,为滨岸沼泽相或潟湖沼泽相沉积。煤层的形成与沉积特征受岩相古地理环境制约。就整个华南沉积盆地而言,从湖北—湖南—重庆,岩相古地理沉积模式为北高南低的古陆—潟湖 —障壁岛—广海的沉积格局,湖北境内主要为古陆和海湾潟湖,位于湘鄂交界的江南古陆实为障壁岛,跨过障壁岛,便进入华南广海。湖北沉积区相单元主要为潟湖和潮坪,其中潮坪沼泽亚相为煤层形成的最佳环境,巴东麻沙煤田、龙坪煤田、松宜煤田和百里荒煤田皆为该环境的沉积产物,其煤层的沉积特征与海侵机制和滞留时间密切相关。

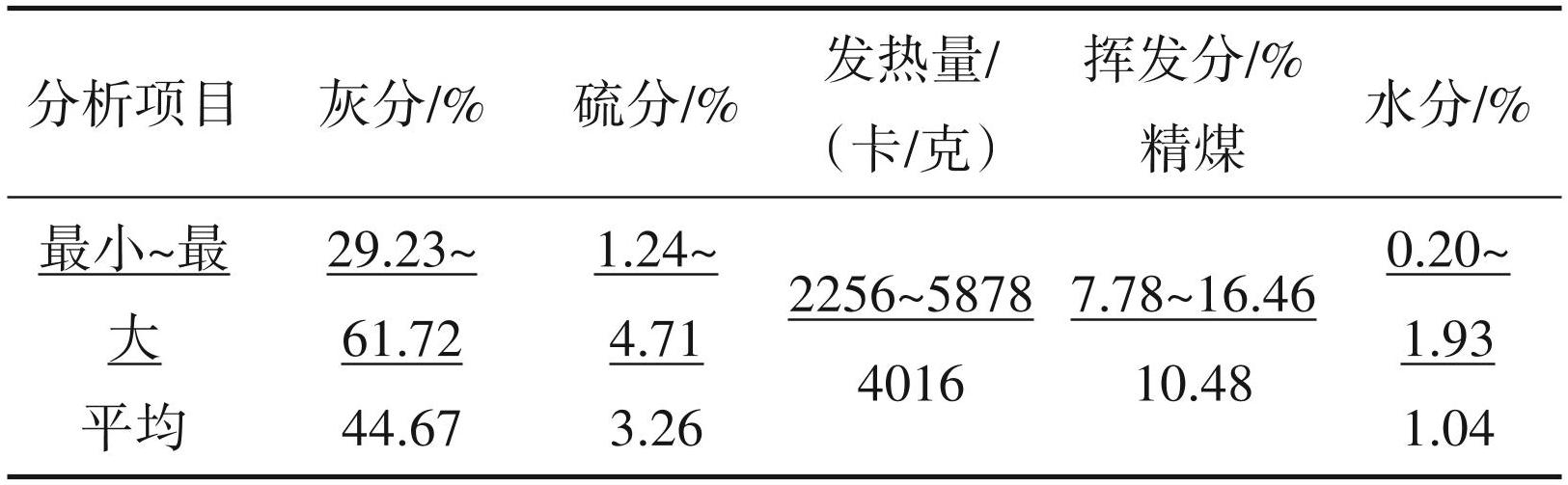

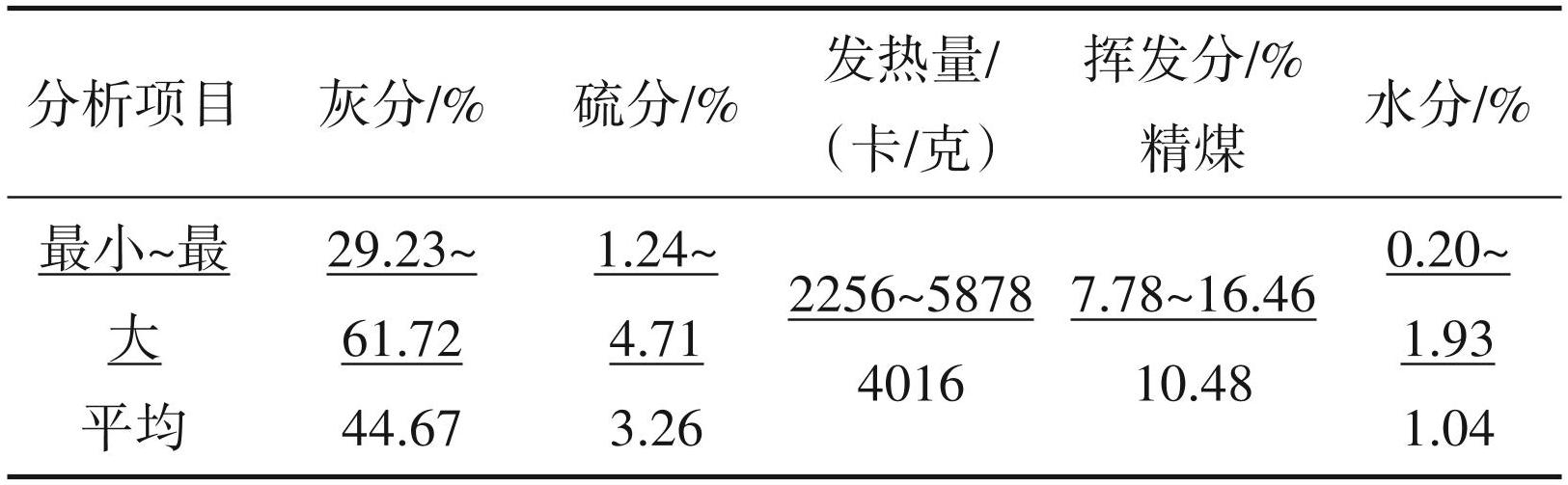

中二叠统梁山组(P2l)是一含煤地层和硫铁矿的岩组,由黄铁矿砂岩、硫铁矿层、石英砂岩、细砂岩、粉砂岩、砂质泥岩、炭质泥岩、铝质泥岩及煤层组成,厚度一般为8.53~41.43 m,平均为19.35 m。由下至上含煤二层,下部一煤极不发育,仅个别点达到可采厚度,多相变为炭质泥岩;二煤上距硫铁矿 0~6.59 m,一般为 2 m,下距黄龙组灰岩 3.48~32.53 m,平均 13.45 m。二叠系梁山组煤化学性质详见表1。

表1湖北省二叠系梁山组煤的化学性质

硫铁矿层位于梁山组顶部含硫较多的黄铁矿砂岩中,矿层为深灰色、灰黑色泥质粉砂岩、粉砂岩或细砂岩,层内夹炭质和泥质团块。矿层上距栖霞灰岩 0~2. 08 m,平均 0.73 m,下离二煤层 0~6.59 m,一般为2. 0 m左右,矿层在大范围内比较发育,矿体规模较大,形状简单,厚度 0~3.68 m,平均 1.34 m。梁山组含矿系数为 0~26.15%,一般为 8.79%,属较稳定型。由于黄铁矿在岩层中富集层位不尽一致,疏密不均,含硫品位高低不同,含硫品位 0~26.91%,平均为 15.4%。硫铁矿主要成分是黄铁矿,白铁矿甚微。近地表和裂隙发育处,部分黄铁矿已氧化成褐铁矿、有的水解成水绿钒石与石膏。

(1)矿物组成:硫铁矿主要成矿物是黄铁矿 (22%~30%)、白铁矿(0.3%~0.5%)、石英(40%~50%)、高岭石(15%~20%)、水云母(5%~10%)、方解石(2%~3%)、褐铁矿(1%)、其他(玉髓、电气石、锆石、金红石、石膏、白云母、水绿矾石等,含量 0.1%~0.2%)。

(2)矿石自然类型:①密集星散黄铁矿:黄铁矿成细小粒状,粒度 0. 001~0. 08 mm,以细小结晶颗粒、鲕状、霉菌状嵌布于砂岩粒间,共生有高岭石,方解石及炭质物等;②团块状黄铁矿:黄铁矿作为砂岩的胶结物,嵌布于砂岩颗粒间,形成凝块状、团块状和结核状。团块状黄铁矿多呈晶粒状,粒状,粒度为 0. 08~0.18 mm,其中也常有少量鲕状黄铁矿,或鲕状黏土,团块见也有少量侵染状与鲕状黄铁矿星散嵌布。

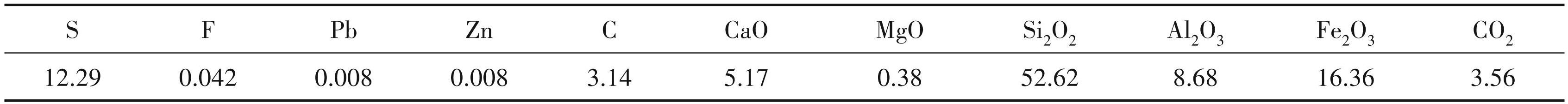

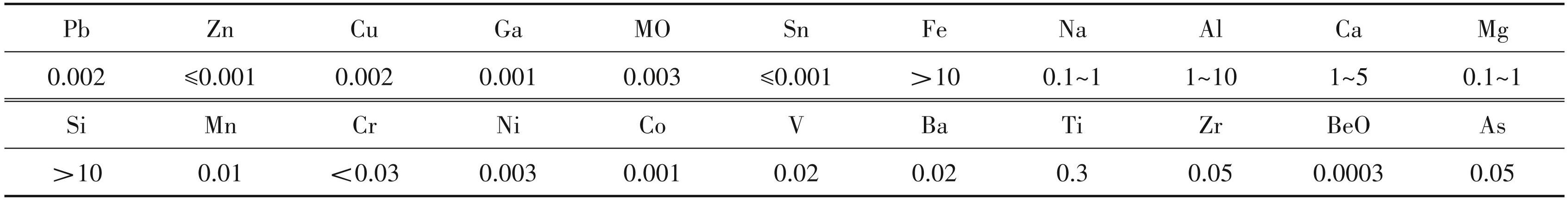

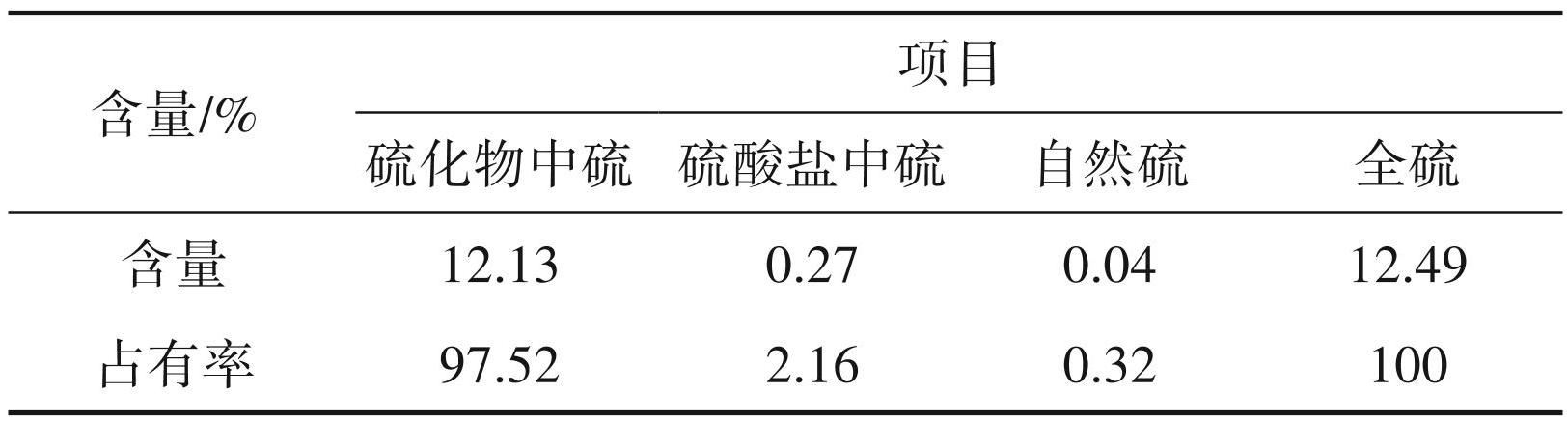

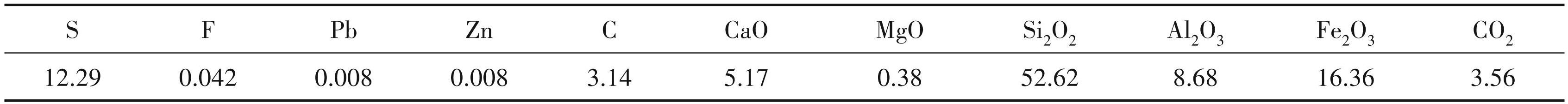

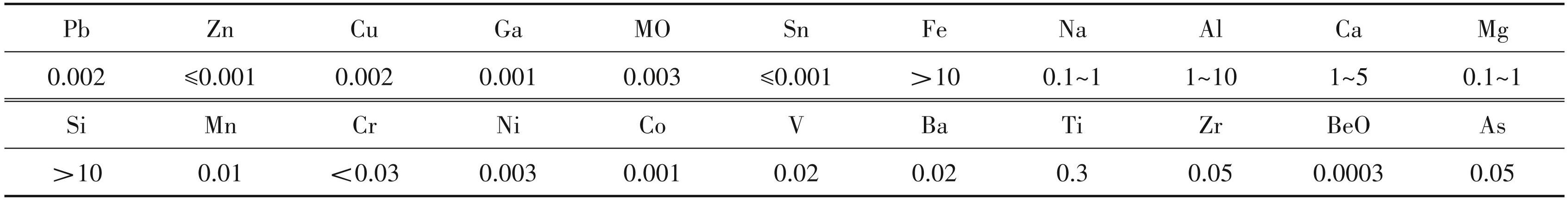

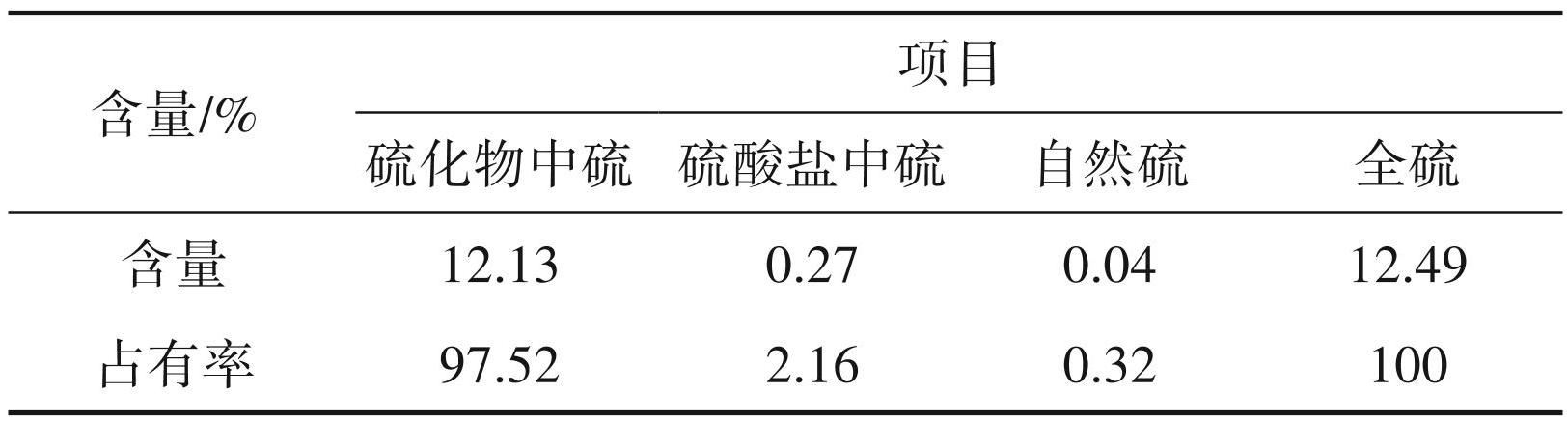

(3)原矿化学组成

由硫铁矿的化学成分分析结果可知(表2), Fe2O3、S 作为原矿中目标元素,质量分数分别为16.36%,12.29%;硅和铝含量较高,分别为 52.62%,8.68%,表明矿石中含有一定量石英和含铝硅酸盐矿物。由煤矿原矿的半定量全分析结果可知(表3),煤矿原矿中主要元素分别为 Si、Al、Ca、 Na、Mg等元素。由煤矿原矿物相分析结果可知(表4),煤矿中S元素只要以硫化物方式存在。

表2原矿多元素分析(%)

表3煤矿原矿半定量全分析(%)

表4煤矿原矿物相分析

2 酸性废水成因分析

松宜矿区煤炭开采历史悠久,具最早开采记载距今已有 200 多年,开采经历了 2 个历史生产高峰期(1952—1965年和 1972—1981年),到 2014年,随着煤矿资源枯竭和矿井被淹撤退,各矿山陆续停产关闭,最后仅剩尖岩河和陈家河两家生产矿井。 2017 年,随着国家供给改革化解过剩产能政策,松宜煤业主动关闭最后仅剩的两座矿井,松宜矿区百余年的煤炭开采历史结束(湖北省生态环境科学研究院(省生态环境工程评估中心)和湖北煤炭地质一二五队,2022①)。

煤矿历史开采过程时,在山体内部产生了大量采空区,至2017年,松宜矿区内煤矿全部停产关闭,并对相关矿洞进行了井口封堵。采空区破坏了原始的地下水流场,地下水位随之发生了变化,加之工作区大面积分布碳酸盐岩类地层,岩溶发育较强,岩溶通道交错密布,构造裂隙发育较多,地下水流动条件较好。地表水及地下水经各类岩溶通道、地面塌陷及构造裂隙进入采空区,尤其是地表水携带大量空气流经采空区,接触了采空区煤层及煤层顶底板,煤层及煤层顶底板中有含硫黄铁矿(FeS2) 及硫化物矿物,其与水体中的空气发生氧化还原反应,不断产生硫酸盐和亚铁离子,部分亚铁离子氧化生成的三价铁离子,这些硫酸盐、亚铁离子和铁离子随着流入的水溶出,形成低 pH值、高硫酸盐含量、高铁、锰及其他重金属离子含量的酸性水。其形成原理如下式(Evangelou and Zhang,2009):

第一阶段:硫化铁矿物在水中被氧化:

FeS2+7/2O2+H2O→Fe2+ +2SO4 2- +2H+

第二阶段:由上式反应产生的 Fe2+、 SO42- 和 H+ 导致水体中酸性成分增加,如果周围有足够的氧化剂(O2的浓度、酸碱度和细菌的活动)大部分的亚铁被氧化成三价铁:

Fe2+ +1/4O2+H+ →Fe3+ +1/2H2O

第三阶段:当 pH 值在 2.3~4 时,Fe3+ 会生成 Fe (OH)3沉淀下来,未完全沉淀的 Fe3+ 部分仍在溶液中,由于产生沉淀消耗了OH-,溶液的pH值将降低:

Fe3+ +3H2O→Fe(OH)3(S)+3H+

第四阶段:部分没有发生沉淀的Fe3+,继续氧化额外的黄铁矿:

FeS2+14Fe3+ +8H2O→15Fe2+ +2SO4 2- +16H+

综合反应:基于上述基本反应,酸性水的最终生成可以总结为以下组合反应:

FeS2+15/4O2+7/2H2O→15Fe(OH)3+2SO4 2- +4H+

当富 Fe3+ 的酸性矿井水流入河流时,不断流动中与水中的羟基(HO-)反应形成 Fe(HO)3沉淀于河床底泥和岩石上,或形成胶体物质呈悬浮物存在于河水中,使得河水和河床底部岩石、底泥、砂土呈现红褐色。Fe3+ 反应沉淀过程可由下列方程式表达:

Fe3+ +3(羟基)HO- →Fe(HO)3↓(红色)

因此,被煤矿酸性废水或污染河水浸染的岩石底泥和砂土普遍呈现出红褐色,正是由于其表面沉淀了Fe(HO)3的缘故。

当矿山处于生产阶段时,会对矿坑水进行人工、机械抽排,地下水体不能充分与矿层及顶底板中的硫化物接触,导致酸性废水产出量很小,对水体污染较小;当矿山处于停产关闭阶段时,矿坑排水相继停止,地下水体便在采空区内积聚回弹,给予黄铁矿、硫化物与水体充分的反应条件,致使酸性水产出量明显增大,采空区内富集的酸性水水位逐渐抬升至地表井口、泉水、溶洞、裂隙高程时,酸性水溢出排入地表,对周边水体及生态环境造成持续性破坏。

地表矿渣堆,主要由巷道掘进和采空区开采产生的废石渣组成,其内有一定量的含硫黄铁矿及硫化物矿物,黄铁矿在硫氧化菌的作用下不断产生硫酸盐和亚铁离子,部分亚铁离子氧化生成的三价铁离子,这些硫酸盐、亚铁离子和铁离子随着流入的水溶出,形成低 pH值、高硫酸盐含量、高铁、锰及其他重金属离子含量的酸性水。矿渣堆本身产生酸性水的水量取决于它的外界补给水量,而产生的酸性水中污染物的总量主要取决于渣堆内含黄铁矿及硫化物矿物的数量和氧化产酸的速率。由于矿渣堆内含黄铁矿及硫化物矿物的总量会随时间的推移而逐渐减少,而氧化产酸的速率在多年内大体稳定,因此产生酸性水中的污染物总量逐年减少。自矿山陆续闭坑至今,大多数矿渣已堆积十年甚至数十年,在长期的雨水淋蚀下,能氧化产酸的矿物质已基本消耗殆尽,矿渣堆淋滤水污染程度越来越小,现阶段多数矿渣堆已基本趋于平衡稳定状态,淋滤水污染程度甚小,仅个别矿渣堆存在污染,且污染程度也在逐年递减。

浅层地下水污染主要是通过地表淋滤、塌陷坑积水以及地下各含水层的水压差进行补给。浅层地下水主要是由于降雨、积水等使浅层地下水水位升高,原本在包气带内的污染物进入地下含水层所致(图1a)。此外,随着煤炭开采或者闭坑,塌陷坑积水增多,水位升高反补污染潜水,甚至污染更深的地下含水层(图1b)。

深层地下水污染主要是含水层本身破坏污染以及各含水层相互补给串层造成的。煤层开采后,煤岩体的有害元素与空气、水发生氧化还原反应,在渗流场和裂隙场的作用下污染了含水层。同时,由于开采活动的影响,采动裂隙、构造(断层、陷落柱等)、不良钻孔或者废弃井筒等沟通含水层,改变了各含水层的水化学场、渗流场和水动力场,改变了原有的补给途径,进而影响了水化学场,造成水体污染。串层污染可在煤层顶板各含水层间、顶板与底板含水层间、底板与底板含水层间发生,深层地下水串层污染模式如图2所示。

图1浅层地下水污染模式示意图

a—煤矸石等固废淋滤污染;b—地表塌陷坑污染

图2深层地下水污染模式示意图

闭坑矿井深部串层污染有两种形式:浅部含水层先污染,闭坑后矿井水位回弹,当受污染的含水层水位高出底板承压水头时,位于浅层的被污染的矿井内部和含水层通过隔水层的“天窗”补给底板承压水;另一种情况为,当底板承压水先污染后,承压水水位高于浅部含水层,通过导水通道污染浅部含水层。特别是矿井闭坑后,由于矿井水无法排出,矿井水在废弃井筒或者采空区、巷道等积聚回弹,受污染水体通过废弃井筒、采动裂隙、构造等通道补给含水层,甚至溢出地表,造成更大范围的污染。

故初步分析中二叠统梁山组(P2l)煤层地下水的主要污染源是煤矿采空区和部分地表矿渣堆,污染表现为酸性水引发的一系列污染形式(地表水污染、土壤污染等),主要污染指标是铁、锰、铝、硫酸盐、硝酸盐、氟化物等。

3 不同矿区对比

3.1 百里荒矿区

百里荒矿区(湖北煤炭地质一二五队,2022②) 位于宜昌市夷陵区和远安县交界,南北长63 km,东西宽约 16 km,矿区坐标为东经 111°24'34″~111° 36'46″,北纬30°45'45″~31°20'17″,面积约660 km2。大地构造位置位于扬子陆块(Ⅱ2)、上扬子陆块 (Ⅱ2 2 )、鄂中褶断区(Ⅱ2 2-2)。矿区成煤时代为中二叠世。百里荒矿区含煤地层有中二叠世梁山组和晚二叠世龙潭组,其中梁山组为区内重要的含煤层位,煤层不稳定,多呈透镜状。矿区内龙潭组无工业利用价值煤层。梁山组岩性以炭质泥岩、石英砂岩、粉砂岩为主,夹薄层砂岩,含煤3层,厚度2.51~14.51 m。煤层分布于+530~+950 m标高,采空区一般位于+780 m以上,矿区地下水位明显下降至采空区底板以下约740 m高程。

(1)地表水

矿区位于沮水和断江河分水岭地带,地形属于中低山区。矿区地表无大的水体和径流,地表水及地下水来源主要靠大气降水补给。

(2)地下水

本区地下水划分为松散岩类孔隙潜水,基岩裂隙水和碳酸盐类岩溶水三大类型。

①松散岩类孔隙水:赋存于第四系冲洪积物中,且多分布在干沟河两岸,多为砂卵石土,透水性强,水量较丰富,钻孔最大可能涌水1000~5000 t/昼夜,为河水下渗涌入矿井提供了有利的通道。

②基岩裂隙水:赋存于下石炭统(C1)和中上泥盆统(D2+3)碎屑岩地层中,岩性为石英砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩,富水性弱,主要接受大气降水补给,局部地段接受上覆松散堆积层地下水补给。

③碳酸盐岩岩溶水:为矿区地下水主要类型,水量丰富,泉流量大于5000 t/昼夜,主要含水层为栖霞组灰岩、黄龙组灰岩含水层。

(3)地下水补给、径流及排泄条件

矿区沟谷发育,大气降水很快沿山坡向下汇入沟谷排出区外,仅少量通过岩溶、裂隙渗入地下形成地下水,地表水排泄条件极佳。矿井充水水源主要为顶板裂隙水,煤层开采后,隔水层消失,顶底板水沟通,顶板栖霞灰岩含水层中地下水补给底板黄龙灰岩含水层。

经过30余年的开采,目前整个矿区地下巷道星罗棋布,采空面积大。因含水层受矿井巷道排水影响,矿区地下水位明显下降至采空区底板以下约 740 m高程,地表泉水干涸,矿区各冲沟地表水均出现枯竭现象;自井口排出的水体已明显受到污染 (矿山酸性废水 AMD-Acid Mine Drainage),不能直接作为饮用水;矿碴同时为污染源,矿碴下游地表水、地下水亦受到一定程度的污染。地下水和地表水评价结果:SO4 2- (Ⅴ类)、总硬度(Ⅴ类)、pH(Ⅴ 类)、溶解性总固体(Ⅴ类)。

3.2 松宜矿区

松宜矿区(湖北省生态环境科学研究院(省生态环境工程评估中心)和湖北煤炭地质一二五队, 2022①)位于松滋市、宜都市、五峰县,矿区四周大致以含煤地层露头线为界。地理坐标为东经 110° 43'07″~111°30'29″,北纬 30°01'25″~30°09'35″,面积约832 km2。大地构造位置位于扬子陆块(Ⅱ2)上扬子台坪(Ⅱ2 2)恩施台褶区(Ⅱ2-3 2)长阳台褶束的仁和坪向斜。矿区成煤时代为中二叠世。松宜矿区含煤地层有中二叠统梁山组(P2l)、上二叠统龙潭组 (P3l),但龙潭组不含可采煤层,工业煤层赋存于梁山组。

松宜矿区内梁山组东厚西薄,向斜北翼中段厚 12 m,往东逐渐增厚,最厚处见于猴子洞矿区内,梁山组厚达50余米。往西逐渐减薄,中部梯儿岩一带仅5~8 m,洞河、长湾等地基本尖灭。

3.2.1 矿区水文地质特征

(1)地表水

矿区内主要地表水体为洛溪河与陈家河。河长 15.1 km,平均坡降 3.18%,洛溪河河床宽 10~20 m,“V”形河谷,河水补给地下水。河流平均流量 0.8 m3 /s,特大洪水期最大流量可达100 m3 /s,汇水面积110 km2。

陈家河位于宜都市境内,发源于云台观西南麓,属常年性河流。陈家河流水流经两河口处汇入洛溪河,河流全长约 6.5 km,流域面积为 12.3 km2,一般流量0.25 m3 /s。

(2)地下水

本区地下水划分为松散岩类孔隙潜水,基岩裂隙水和碳酸盐类岩溶水三大类型。

①松散岩类孔隙水:存于第四系冲洪积物中,且多分布在干沟河两岸,多为卵石土,透水性强,其渗透系数通常为1~20 m/d,为河水下渗涌入矿井提供了有利的通道。

②基岩裂隙水:赋存于下石炭统(C1)和中上泥盆统(D2+3)碎屑岩地层中,岩性为石英砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩,富水性弱,主要接受大气降水补给,局部地段接受上覆松散堆积层地下水补给。

③碳酸盐岩岩溶水:根据区内地层岩性、岩石组合关系、岩溶发育特征及其水文地质特征,将区内碳酸盐岩岩溶水划分为中等富水、中等透水的碳酸盐岩含水岩组两类。

(3)地下水补给、径流及排泄条件

补给条件:区域地下水主要补给来源一是大气降水,补给方式以渗入式补给为主,补给量随大气降水量的大小而变化,大部分随地表坡面形成地表径流,少部分渗入地下;二是地表水,丰水期地表水 (江、河、湖、沟等)补给地下水,枯水期地下水反过来补给地表水。区内碳酸盐岩类分布较广,岩溶较发育,构造断裂较发育,天然补给通道发育较多,地下水补给条件较好。径流特征:区域地下水以沿孔隙、裂隙及岩溶通道分散径流为主要特征,流速较慢,主要为无压层流特征。排泄条件:区域地下水沿浅表层径流后在地势低洼处排泄,主要排泄至地表水系内,如陈家河、九道河、尖岩河、洛溪河等,局部区域岩溶发育较强,岩溶通道贯穿呈线状,形成地下暗河,地下水则直接排入地下暗河。

据调查分析,矿区煤层大部分位于当地最低侵蚀面以下,除干沟河、洛溪河下游大河口一带存在地表河水补给矿井外,其余地带矿山涌水量主要接受大气降水补给,矿井涌水量受降水控制明显,雨季矿井排水量随之加大。

3.2.2 采空区地下水污染

采空区地下水以矿洞水及污染泉形式排出地表,其污染形成机理为:采空区内煤层及顶底板含有黄铁矿,其在硫氧化菌的作用下不断产生硫酸根离子和亚铁离子,部分亚铁离子氧化生成的三价铁离子,这些硫酸根离子、亚铁离子和三价铁离子不断溶出,形成低 pH值、高硫酸根离子、高铁离子、高锰离子的酸性废水。这些酸性废水通过聚集抬升后自洞口、泉口流出,排入地表水体。根据矿洞水的采样测试结果显示:pH、铁、锰等指标超过《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006)和《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中标准限值,其中 pH 值1.47~3.81,超标严重;铁指标KD01超标倍数为 35.7 倍,KD02 超标 39.7 倍;锰指标 KD01 超标倍数为1. 0倍,KD02超标1.1倍。

4 讨论

经松宜井田及百里荒井田对比(表5),两井田开采煤层一致,开采技术条件基本一致,而闭坑后,两井田产生酸性水程度不同,其只要原因为松宜井田大部分采空区位于当地最低侵蚀基准面以下,矿井闭坑后,地表水充填采空区,给予黄铁矿、硫化物与水体充分的反应条件,致使酸性水产出量明显增大。

表5松宜矿区及百里荒矿区对比

经讨论,当二叠系梁山组煤层开采后,当采空区无明显积水时,黄铁矿、硫化物与水体无充分的反应条件,酸性水产出量明显减少。当设置二叠系梁山组煤层采矿权时,如能查明水文开采技术条件,尽可能设置于地下水赋存标高以上,减少后期闭坑后引发的酸性废水污染。

5 结论

(1)湖北省中二叠统梁山组(P2l)煤层地下水的主要污染源是煤矿采空区和部分地表矿渣堆,污染表现为酸性水引发的一系列污染形式(地表水污染、土壤污染等),主要污染指标是铁、锰、铝、硫酸盐、硝酸盐、氟化物等。当矿山处于停产关闭阶段时,矿坑排水相继停止,地下水体便在采空区内积聚回弹,给予黄铁矿、硫化物与水体充分的反应条件,致使酸性水产出量明显增大。如矿山采空区积水能有效排出,则酸性水明显减少。

(2)湖北是能源消费大省、输入大省,能源安全是湖北的全局性、战略性问题。立足新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局,加快构建现代能源体系,对保障全省经济社会持续健康发展具有重要意义。湖北省现煤矿主要分布于恩施州,位于鄂西高山区,中二叠统梁山组(P2l)煤层底板为上石炭统黄龙组(C2h)灰岩、白云质灰岩,溶蚀裂隙含水层。钻探施工,揭露有漏水现象,溶蚀明显,部分地区存在地下暗河,是煤矿地下水排泄通道,经调查恩施州大部分为平硐,废弃煤矿山酸性水污染较少。

(3)对于湖北省恩施市及南方煤矿中二叠统梁山组(P2l)煤层采矿权设立时应详细查明矿区水文地质条件,合理设置矿区开采标高,采取适宜开采方式,有效避免煤矿闭坑后酸性废水的形成,节约后期治理费用。

注释

① 湖北省生态环境科学研究院(省生态环境工程评估中心),湖北煤炭地质一二五队.2022. 宜都市陈家河流域地下水质量状况调查评估报告[R].

② 湖北煤炭地质一二五队.2022. 宜昌市废弃煤矿山地下水质量状况调查评估报告[R].

③ 中国煤炭地质总局水文地质局.2018. 凯里市鱼洞河流域煤矿酸性废水治理专项可行性研究报告[R].