摘要

露天矿山高边坡地质环境复杂,稳定性受多重因素影响,传统治理方法存在局限。本文分析高边坡稳定性影响机制,探讨了稳定性评估、智能监测预警、地下水治理等关键技术的创新路径,提出风险评估驱动的治理决策优化模型、多目标约束下的治理工程设计方法和全生命周期管理模式,旨在提升露天矿山高边坡地质环境治理的科学性、精准性和有效性,实现矿山开采与生态文明建设的协调发展。

Abstract

The geological environment of the high slope of open pit mine is complex, the stability is affected by multiple factors, and the traditional management methods are limited. This paper analyzes the high slope stability influence mechanism, discusses the stability assessment, intelligent monitoring and early warning, groundwater treatment and other key technology innovation path, put forward the risk assessment driven governance decision optimization model, the management under the target engineering design method and the whole life cycle management mode, aims to improve the environment of high slope science, precision and effectiveness, realize the coordinated development of mining and ecological civilization construction.

0 引言

随着矿产资源开采强度不断加大,露天开采规模不断扩大,高陡边坡数量急剧增加。高边坡稳定性直接关系矿山安全生产、生态环境保护和周边居民生命财产安全,已成为制约矿业可持续发展的瓶颈难题。由于高边坡地质环境的复杂性和影响因素的多样性,传统治理模式难以满足新形势下矿山高边坡地质灾害防治的需求。因此,亟需从理论方法、关键技术、管理模式等方面进行创新,为露天矿山高边坡地质环境治理提供新思路和新方法。

1 露天矿山高边坡地质环境特点与稳定性影响因素

1.1 高边坡地质结构复杂性及其对稳定性的影响

露天矿山高边坡坡高一般大于 150 m,最大可达 400~500 m。据统计,中国露天矿山边坡岩体卸荷后,水平向位移速率可达 10~30 mm/d,垂直位移速率为5~20 mm/d,个别矿山位移速率甚至超过50 mm/d,远高于地下开采引起的岩体位移速率(杨天鸿等,2020)。高边坡地质结构极为复杂,普遍发育有断层、褶皱、裂隙、软弱夹层等不利地质构造。以山西晋城兰花煤业集团王莽岭露天矿为例,矿区内发育多条断层,其中主要断层 F3 走向近东西,倾向北,倾角 70°~80°,断距 20~30 m。矿区岩体节理裂隙发育,密度高达15~25条/m,岩体破碂,完整性差。这些复杂的地质结构导致结构面内聚力和摩擦角降低,抗剪切强度可降低 50% 以上,严重影响高边坡整体稳定性,控制着边坡变形破坏模式,是导致边坡失稳的内在因素。复杂的地质结构严重影响高边坡整体稳定性,控制着边坡变形破坏模式,是导致边坡失稳的内在因素。例如,在元宝山露天矿的东帮边坡,由于断层和顺倾弱层的共同影响,发生过滑坡事故。这类事故的发生往往与断层的倾角、厚度、产状、断距等地质特征密切相关。当断层倾角介于 50°~65°时,边坡滑移模式为剪切圆弧—断层—弱层构成的组合破坏,而当断层倾角大于 65°时,滑移模式则变为剪切圆弧—弱层构成的组合破坏。因此,揭示高边坡地质结构特征,定量评估其复杂性,阐明其与稳定性的内在联系,是边坡稳定性分析、治理决策与设计的基础和前提。

1.2 高边坡岩体力学特性与潜在失稳模式分析

露天矿山高边坡蕴藏岩体种类繁多,岩体力学特性空间分布极不均一。以江西德兴铜矿为例,矿区内花岗岩、大理岩、石灰岩等岩性齐全,饱和单轴抗压强度为 30~120 MPa。受采矿扰动影响,高边坡应力路径复杂,岩体强度、变形等力学参数时空演化规律尚不明确。李一帆等人对黄麦岭露天磷矿采场边坡进行了稳定性数值模拟研究。该矿边坡岩层主要为绿片岩、绿色片麻岩、花岗片麻岩及含磷变粒岩。地层产状较为平缓,呈现单斜构造,西部地层倾向190°~210°,倾角为22°~34°,东部地层倾向 200°~225°,倾角 25°~42°。露天边坡工程设计最大垂直高度为 240 m,最终边坡角为 33°~40°,属于高陡边坡。通过离散元数值模拟,学者分析了该矿开采中可能产生失稳的部位及失稳机理,为后续开采提供了合理建议(李一帆等,2009)。中国已发生的露天矿山边坡失稳中,岩质边坡约占 70%,以面状、块状、倾倒、散体流等破坏模式为主; 土质边坡约占 30%,以圆弧形整体滑动、流滑、泥石流等破坏为主。杨建华等(2020)研究了岩石高边坡爆破开挖损伤区岩体力学参数的弱化规律。通过分析某水电站边坡爆破后的声波速度,发现随着深度增加,爆破扰动因子线性降低,损伤区内岩体变形模量线性增大,而强度参数呈非线性增大,其中单轴抗压强度弱化最为严重,内摩擦角弱化程度最小。因此,揭示高边坡岩体力学特性时空分布规律,定量评估采矿扰动影响,认识潜在失稳模式及其形成机理,是开展稳定性分析与治理设计的重要基础。

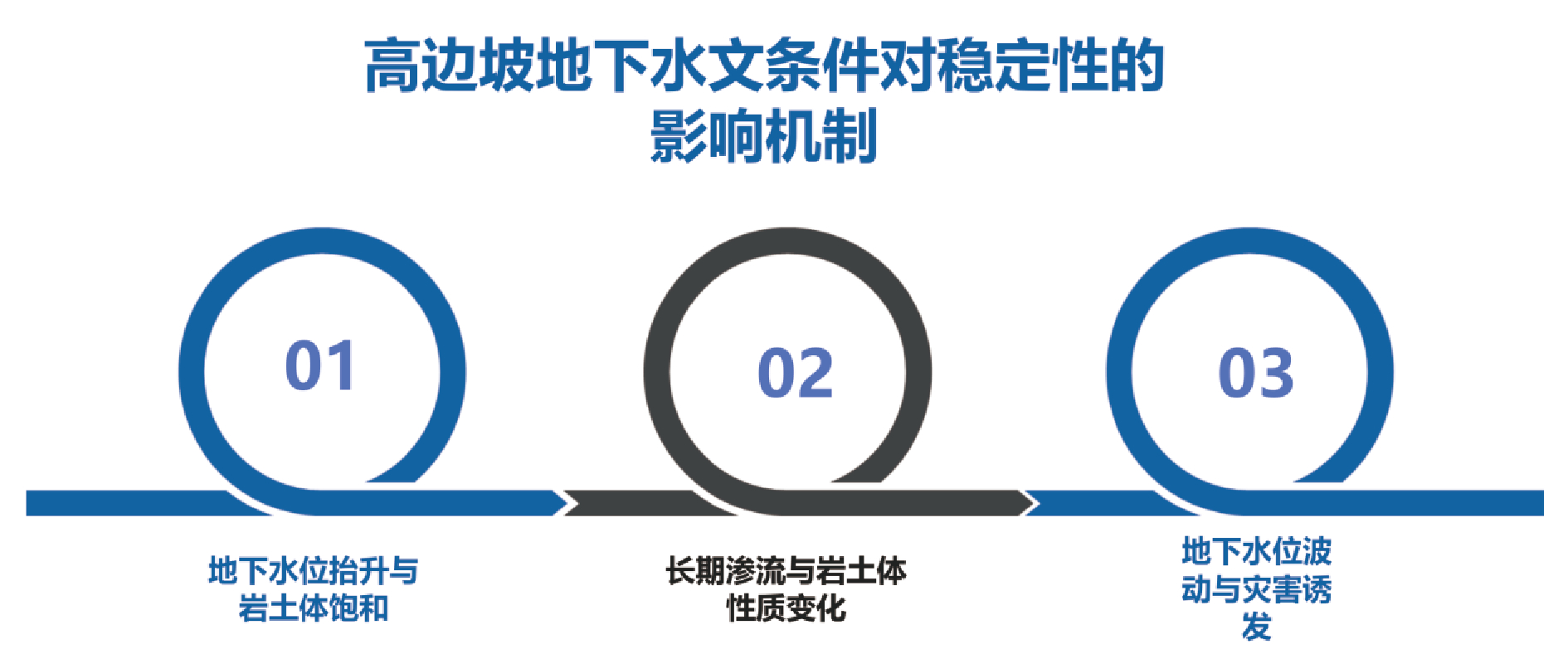

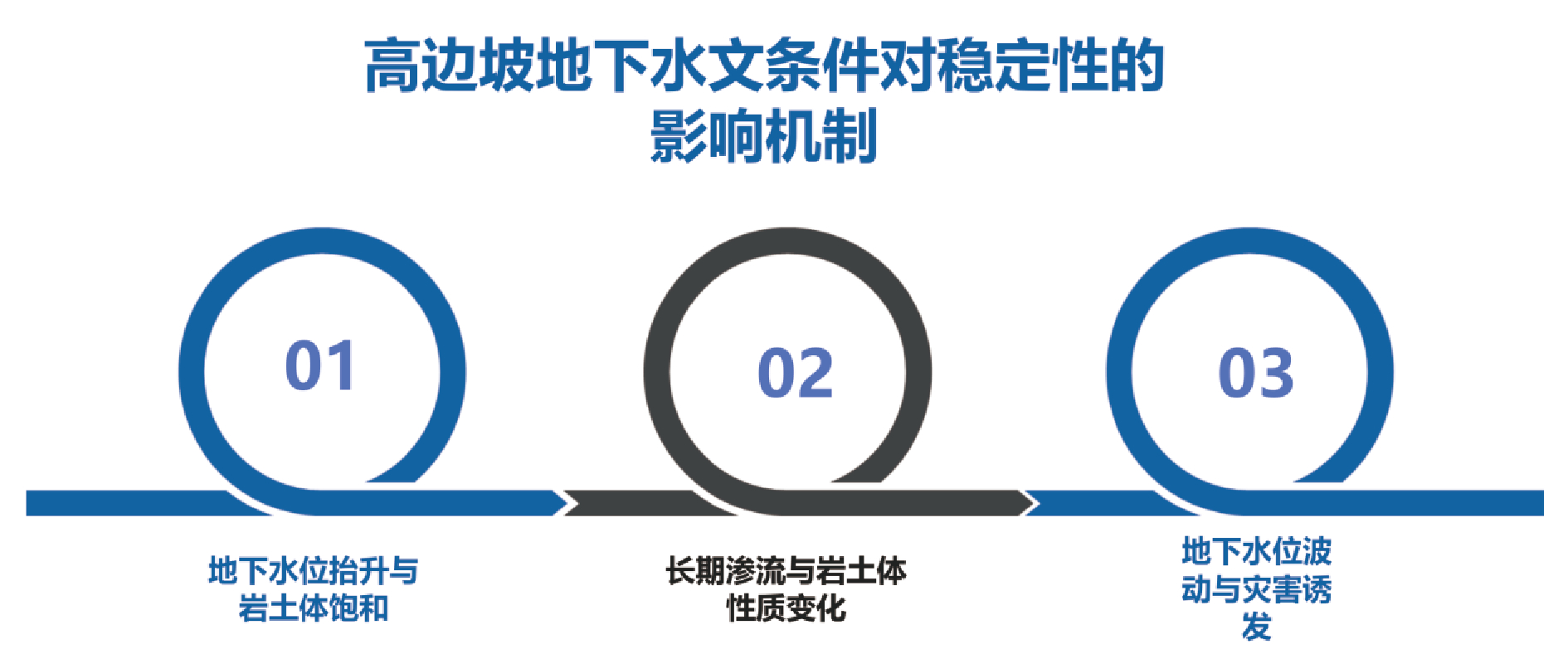

1.3 高边坡地下水文条件对稳定性的影响机制

地下水文条件是影响露天矿山高边坡稳定性的重要外部因素。大气降水入渗补给、开采卸荷诱发岩体裂隙张开以及采坑汇水等因素,可导致高边坡地下水位抬升,岩土体饱和,有效应力降低,抗剪强度减弱(图1)。研究表明,饱和条件下,岩体的抗剪强度参数可降低20%~30%。以山西平朔安太堡露天煤矿为例,该矿丰水期边坡岩体内渗流速率可达 1.5~2. 0 m/d,渗流水压高达 0.3~0.5 MPa,显著削弱了边坡稳定性。高边坡地下水长期渗流还易引发土体分散、岩体软化、结构破坏等,进一步降低边坡稳定性。根据山东济宁煤田的研究,长期饱水后,该地区土质边坡的内聚力和内摩擦角可分别降低 50% 和 5°左右。季节性降雨、暴雨、雪融水等引起的地下水位剧烈波动,也易诱发崩塌、滑坡等灾害。例如,2013年7月,四川攀枝花市米易县攀莲镇小黑山村发生的特大山体滑坡,就是由连续强降雨引发的。据统计,中国70%的露天矿山边坡失稳灾害发生在降雨集中的汛期。以内蒙古霍林河露天煤矿为例,该矿区高边坡地下水文地质条件复杂多变,不同岩性、地层结构、构造破碎带的导水性差异巨大,浅层与深部地下水转换补给关系错综复杂。该矿区需开展长期动态监测,准确查明地下水时空分布演化规律。同时,要量化分析降雨入渗、开采卸荷、蒸发蒸腾等因素对地下水的影响,揭示水文地质条件与边坡稳定性的定量响应机制,这是合理设计治理措施的关键。

图1高边坡地下水文条件对稳定性的影响机制

2 露天矿山高边坡地质环境治理的关键技术与创新方法

2.1 基于地质结构与岩体特性的高边坡稳定性评估方法创新

高边坡稳定性评估是边坡治理决策与设计的基础,但传统方法难以全面反映复杂边坡的真实状态。极限平衡分析法虽然简便,但忽略了地质结构和岩体特殊力学性质的影响,计算结果偏离实际达 15% 以上。针对传统方法的局限,国内外学者从边坡地质建模、稳定性分析理论、评估指标体系等方面进行了创新探索。边坡地质建模是稳定性评估的基础。三维激光扫描、高密度电法剖面探测等技术的应用,使地质构造刻画精度提高至0.5 m量级。在此基础上,开展全面的地质调查与岩体测试,可构建精细反映边坡地质结构和岩体特性的三维模型。针对高边坡稳定性分析理论,不连续变形分析、离散元等数值方法因其能够合理考虑结构面影响,模拟岩体变形破坏全过程,得到国内外学者的广泛关注。Sarma 改进法则在极限平衡分析框架下,引入复杂边界条件,并考虑地震与地下水影响,是一种兼顾分析精度与计算效率的有益尝试。建立科学合理的稳定性评估指标体系也十分关键。综合考虑地质结构、岩体特性、地下水文、工程扰动等多因素,采用层次分析法和专家打分确定权重,再运用模糊数学等方法进行综合评判,可显著提高定量评估的精度。

2.2 针对高边坡潜在失稳模式的智能化监测预警技术研发

高边坡失稳监测需建立全方位、动态的多参数监测体系,优化传感器布设方案,提高数据时空分辨率。以某磷矿为例,合理布设 GPS 位移监测点、孔隙水压力计和应力计,实时感知边坡变形、孔隙水压力变化及应力状态,为失稳预警奠定了数据基础。但海量监测数据的高效分析与预警是一大挑战,亟需物联网、大数据、云计算、人工智能等前沿技术的融合应用。国内学者开创性地研发了基于物联网的边坡灾害监测系统,实现了数据自动采集、传输与分析,结合大数据挖掘算法,智能提取边坡失稳前兆信息,使预警准确率大幅提升。此外,多源异构监测数据的融合分析与综合利用也是重要发展方向。机器学习算法为破解这一难题提供了新思路。有学者采用支持向量机、随机森林等算法,耦合分析边坡位移、裂缝张开度、降雨量、地下水位等多源数据,构建了边坡健康诊断系统。该系统可自动识别边坡失稳前兆,并提前预警,为抢险应急赢得了宝贵时间。高边坡地质构造与失稳模式的多样性,决定了预警阈值需因地制宜、量身定制。某金矿根据不同岩土体的变形破坏机理,建立了基岩边坡、松散堆积体、土石边坡的个性化预警阈值,有的放矢地指导监测预警,取得了良好效果。

2.3 高边坡地下水治理的新材料与新工艺应用探索

传统的治理方法如明暗排水沟、排水孔洞等存在工程量大、效果差等问题。为解决这些不足,亟需开展高边坡地下水治理新材料、新工艺的应用探索。首先,针对高边坡复杂岩土体,需研发高性能防排水材料,如自修复型泡沫混凝土,其抗压强度高、渗透系数低,持久性和耐久性优于普通混凝土数倍。其次,创新发展高效导排水新工艺,如喷射注浆帷幕截水技术,可在边坡内部形成低渗透性混凝土帷幕,有效阻断地下水补给,大幅提高施工效率。再者,纳米渗透结晶防水涂料利用纳米材料的超细颗粒和高渗透性,可深入岩土体毛细孔隙形成致密结晶防水层,抗渗能力是普通防水涂料的10倍以上。此外,优化布局地下水动态监测系统也不可或缺。通过自动化地下水位计和物联网、GIS技术,可实现地下水动态变化的三维可视化监测和预警,为应急处置决策提供重要依据(赵建军等,2015)。新材料新工艺的应用可从源头阻断地下水补给、高效疏导排水,并精准掌控地下水时空演化规律,其防渗排水效果显著优于传统方法。实践表明,采用新材料新工艺后,边坡地下水位降幅可达常规方法的 3 倍,边坡整体稳定性系数可提高 0.3 以上。可见,新材料新工艺是高边坡地下水治理的重要发展方向,将为边坡稳定性治理提供坚实的技术保障。

3 露天矿山高边坡地质环境治理的综合管理模式构建

3.1 基于风险评估的高边坡地质环境治理决策优化模型

为实现高边坡地质环境治理的科学决策,需建立基于风险评估的决策优化模型。(1)结合高边坡失稳风险识别、危险性分析、风险评价等,开展失稳风险定量评估,确定高风险边坡,为精准施策提供依据。(2)综合考虑治理效益、工程投入、生态影响等多方面因素,构建治理决策的多目标优化模型,实现稳定性提升、成本节约和生态友好的平衡。有学者提出一种基于模糊优选法的边坡治理多目标决策模型,通过构建包括稳定性指数、治理费用、植被覆盖率等目标函数,求解最优方案,取得了良好效果。(3)引入层次分析法等定量决策方法,建立治理方案的评价指标体系,提高方案比选的科学性。通过因子分析确定各指标权重,为边坡稳定性评价提供客观量化的方法。(4)运用系统动力学、智能仿真等技术,模拟治理决策方案的动态响应过程,优化完善决策方案。利用系统动力学模型分析比较不同治理方案,通过动态模拟确定最优治理时序和工程配置,可显著提升治理效果。智能仿真技术如元胞自动机、神经网络等,可模拟边坡治理前后的稳定性动态变化,预测治理效果,为决策优化提供科学依据。风险评估驱动的治理决策优化模型,能够在风险可控的前提下实现边坡稳定性提升、工程投入节约、生态保护修复等多目标的平衡,为科学指导高边坡地质环境治理实践提供了行之有效的方法路径。

3.2 多目标约束下的高边坡地质环境治理工程设计方法

高边坡治理工程涉及边坡防护、排土场治理、植被修复、景观重建等多方面内容,受地形地质、生态环境、景观协调等多重约束。传统的治理设计难以协调多方面目标,易引发次生灾害。针对上述问题,亟需创新发展多目标约束下的治理工程设计方法(图2)。首先,构建包括工程安全、生态修复、景观美化、投资控制等在内的多目标约束条件下的系统化设计理念。其次,建立涵盖地形、地质、水文、气候、土地利用等多源数据的治理工程地学信息系统,实现工程全要素精细化表达。利用无人机倾斜摄影测量、地质钻探、物探等技术,构建高精度工程地质模型,为设计提供重要基础。再者,集成 BIM、 GIS等技术,开发工程建模与仿真优化设计系统,提高多专业协同设计效率。开发边坡监测信息可视化查询分析系统,有效提高数据分析效率和直观性。此外,应用景观生态学、生态修复等理论指导生态治理设计,实现边坡稳定与生态修复的高度统一(袁宝远等,1999)。通过构建"工程+生态"一体化治理模式,采用多草种混播、土壤改良、生态护坡等措施,可显著提高边坡植被覆盖度,形成自然景观。优化资源配置也是多目标约束下治理设计的关键。通过岩土资源精细化管理,污染土修复利用,精准调配土石方,可大幅提高治理工程土石方利用率,节约成本。

3.3 高边坡地质环境治理的全生命周期管理模式创新

为保障高边坡地质环境治理效果,需创新构建全生命周期的综合管理模式。首先,基于治理工程全寿命周期开展顶层设计,统筹兼顾规划、勘查、设计、施工、监测、维护等各环节管理。通过制定全生命周期管理规划,将边坡治理与采矿规划、土地复垦等有机结合,可显著降低治理成本,提高边坡稳定性。其次,建立覆盖全过程的信息化管理系统,实现设计施工一体化、施工运维一体化,提高管理的协同性、连贯性。集成 BIM、物联网、大数据等技术的边坡治理全流程管理平台,可实现设计、施工、监测等数据的无缝集成和实时共享,大幅提升管理效率。再者,创新工程质量、安全、进度、成本、合同、环境等全方位动态控制模式,加强过程管控,实现精细化管理。采用精细化进度控制方法,将边坡治理划分为细化的施工作业单元,实施"周计划、日安排、班组织、时监控"的管理模式,可显著缩短工期,创造可观经济效益。此外,建立健全突发事件应急管理机制,完善应急预案,定期开展应急演练,提高应急处置能力。构建多方参与的长效管护机制,落实管护责任,加强日常巡查,及时处置隐患,延长治理工程使用寿命。创新采用"政府监管、企业自治、社会参与"的管护机制,成立多方代表组成的管护委员会,对治理工程进行全面体检,可大幅提升边坡管护水平。

图2多目标约束下的高边坡地质环境治理工程设计方法要点

4 结论

露天矿山高边坡地质环境治理是一项复杂的系统工程,涉及地质、岩土、水文、生态、管理等多学科交叉融合。本文从揭示高边坡地质环境特点与稳定性影响机制出发,聚焦关键技术方法创新,构建综合集成的治理模式,以期为高边坡地质环境治理实践提供科学指引。