摘要

为了揭示绢云母片岩地区顺层滑动破坏滑坡演化与致灾机理,选择竹山县中医医院南边山体滑坡为背景开展地质力学模型试验,模拟滑坡在遭遇10 a一遇、20 a一遇、50 a一遇降雨强度时的响应情况,分析孔隙水压力、土压力的变化规律,揭示长期降雨运行条件下重大灾变滑坡致灾机理,为对重大工程灾变滑坡预测和防治提供理论基础。通过滑坡地质力学模型试验结果表明:在降雨条件下孔隙水压力具有一定滞后性,孔隙水压力增加到一定地步后将趋于稳定;在不同降雨强度作用下,滑坡后缘断面的土压力变化较大,占断面变化总量的77. 5%,滑坡中部断面土压力变化量次之,占22. 5%。

Abstract

To uncover the evolution and disaster-inducing mechanism of landslides caused by bedding sliding in the sericite schist area, a geological mechanics modeling test was conducted using the landslide to the south of Zhushan County Traditional Chinese Medicine Hospital as the test object. This test simulated the response of the landslide under rainfall intensities that occur once in 10,20, and 50 years. By analyzing the changing patterns of pore water pressure and soil pressure, the disaster-inducing mechanism of major catastrophic landslides under long-term rainfall conditions was revealed, providing a theoretical basis for predicting and preventing catastrophic landslides in major projects. The results of this test on the landslide show that under rainfall conditions, pore water pressure exhibits a certain level of latency and tends to stabilize after increasing to a certain level. Under the action of different rainfall intensities, the soil pressure at the frontal section of the landslide changes significantly, accounting for 77. 5% of the total change across multiple section. While the variation of soil pressure at the middle section of the landslide accounts for 22. 5%.

Keywords

0 引言

绢云母片岩是一种区域浅变质岩石,具有典型的层状构造,其主要矿物成分为鳞片状绢云母、绿泥石、石英和长石。绢云母片岩浸水后,水沿着片理面及微裂隙进入岩体内部,使绢云母片岩沿片理方向的抗剪强度和摩擦力都大大降低,极易失稳发生滑坡。

顺层岩质滑坡的破坏多沿着层间软弱面滑动 (余飞等,2005);在长期降雨或久雨等作用下(吕美君等,2008),随着降雨入渗,绢云母片岩层间片理面被饱水软化成软弱层,在动水冲蚀、化学溶蚀以及渗透压力的共同作用下,软弱夹层的抗剪强度降低,从而造成了滑坡的发生(Yu et al.,2020)。

大气降水常常是引发边坡滑坡的主要因素。据《全国地质灾害通报》(2008)资料显示,每年有 80% 以上的滑坡灾害发生在 5—9 月的雨季。《中国重大地质灾害实例分析》(钟立勋,1999)所列举的由暴雨引发的重大地质灾害占比达 55.6%。《中国地质灾害类型及其特征》(李媛等,2004)也显示, 90% 的滑坡发生的主要诱因为降雨作用。根据大量的滑坡调查资料,使得降水作为边坡滑坡的主要诱因成为业内共识,也因此使其成为了研究滑坡的重点。

因此,针对长期降雨条件下绢云母片岩顺层岩质滑坡开展相关研究对于理解以及进一步防止顺层滑坡灾害具有重要的意义。

对于滑坡的失稳机理、影响因素、稳定性分析计算,以及预防治理等方面的相关研究内容已有很多(卢海峰等,2010;张涛等,2013;李宁等,2018),但国内外专门研究绢云母片岩等变质岩边坡的文章较少,目前,国内的学者们主要根据在交通、水利等工程建设中遇到的云母片岩工程地质问题进行了一些研究。徐振华(2007)通过室内大型相似模拟实验研究表明:千枚岩的结构受外部作用片理面首先出现张拉,裂缝增大,导致岩石内部构造之间的联系变弱,材料内部破坏是片场边坡稳定性的首要原因,并用离散元法对千枚岩数值模拟,与模型实验对比,得出片岩场区失稳的演变;李冲(2013) 对谷竹高速公路某段绢云石英片岩陡口滑坡的形成机理、并对滑坡如何发展演化进行分析,在不同工况下对不同剖面的稳定性进行了分析计算及 flac3d数值模拟,并提出了合理的防治处理意见;郑斌(2015)调查分析了秦巴某水泥厂顺层千枚岩滑坡,认为主要由于边坡坡角开挖,导致坡角处应力不均匀,最大主应力增大,最小主应力减小,最终导致该千枚岩斜坡破坏,然后将破碎千枚岩看成矩形块,以相似比制作模型试验,通过控制倾角,分析了块体下滑运动的位移,并用数字模拟了其不同小块的内力;刘胜利(2012)和帅婷(2012)从风化和降雨因素着手,研究了降雨及风化对绿泥石片岩的强度影响,并进行了抗压实验,获得了岩石内部破坏规律,进一步揭示了滑坡形成的过程及原因;张海明 (2014)通过室内试验从岩石不同的岩层角度、岩石不同的浸水时间、岩石不同的加热温度这 3 个工况采集数据,再通过数值模拟的方法,对板岩的物理力学性质及岩体变形破坏机制展开了研究;张肖兵 (2017)对不同角度下堆积体的定向排列进行分析,边坡角度小于 30°具有定向排列特性,通过大型直剪仪对千枚岩堆积体不同的定向排列,测其抗剪强度,并测试其浸水后的值得出,堆积体杂乱无章抗剪强度最大,平行角度最低,浸水后黏聚力稍有增大;李志刚(2017)经过调查堵河流域地质灾害形成以及岩石实验发现,变质软岩片理面十分发达,吸水速率快,易崩解,而且沿着垂直片理面的膨胀率较大,片理面倾角倾斜时,其抗剪强度最低,说明为顺向坡时,最易沿着岩层层面滑动;唐雅婷等 (2020)通过室内模型试验发现,动水作用下顺层岩质滑坡从开始变形至失稳滑动一般需经历 4 个阶段。

本文选取鄂西北区域绢云母片岩顺层滑坡 ——竹山县中医医院南边山体滑坡为研究对象,进行大型物理模型试验揭示长期降雨运行条件下滑坡变形机理。

1 滑坡模型试验

1.1 滑坡基本特征

竹山县中医医院南边滑坡位于谷城—竹溪高速公路 K155+854~K156+178 段左侧,主滑方向 10°,平面形态呈扇形,滑坡后缘为谷城—竹溪高速公路 K155+854~K156+178 段,高程约 321 m;滑坡前缘为竹山县中医医院迁址新建场地,高程约 300 m,地形起伏不大,平均坡度约22°,滑体平均厚度约 7 m,后缘处发育深约 0.5 m 的横向张裂隙,顺层岩质滑坡后缘的竖向张裂隙为重要的导水通道(李江等,2016)。

滑体、滑床物质为中下寒武统区域变质岩 (Є2-3)绢云母片岩,片理面发育,滑体为强风化绢云母片岩,灰褐色、灰绿色,岩体极破碎,机械破碎后岩心多呈砾砂夹砾石状;滑床为中风化绢云母片岩,灰绿色、灰黑色,变晶结构,片状构造,岩体破碎,岩心多呈碎石状、饼状、少量柱状。该滑坡发生的模式为主滑带岩体沿软弱结构面(片理面)滑移,在斜坡底部断层破碎带以圆弧剪出,其滑动面形态为一平直面+圆弧面,属于顺层滑动破坏。

1.2 滑坡模型概化及模型相似比

1.2.1 滑坡模型概化

本文选择最能代表滑坡整体运动方向的 II-II' 剖面进行模型试验研究。对试验剖面地质结构进行概化,对II-II'剖面材料分成3个区,分别是滑床、滑带和滑体。滑坡原型II-II'剖面滑坡全长96 m,模型试验平台长 8 m,模型试验最大几何相似比为 8/95=1/12,模型中最后确定模型试验几何相似比为 1∶15。图1是在 II-II'剖面基础上对地质结构进行概化后得到的滑坡岩土材料分区图。

图1竹山县滑坡Ⅱ-Ⅱ'剖面概化分区图

1.2.2 滑坡模型相似比

滑坡模型试验是以相似理论为基础,按照现场实际工况在室内进行的一种模拟试验,根据室内模拟试验结果反推原型滑坡在长期降雨条件下的变形机理。

试验的原型和室内模型之间一般需满足地层结构、岩土特性、发展趋势、外界条件等几个方面相似,原型与模型的物理过程本质一致,只有尺寸不同(肖捷夫,2021)。为了得到原型与模型之间物理量的对应关系,引入量纲分析方法。量纲分析可以将涉及到的物理量无量纲参数写成函数形式,为正确制定试验方案和推广成果应用提供基础。

在滑坡模型试验前,首先需要确定现象参量,即确定能够准确地反应滑坡现象的全部物理量。这些物理量包括滑坡内各主要地层的物理力学性质参数(主要为滑体和滑带)和滑坡外主要诱发因素(主要为大气降水)。

滑坡内主要物理量为滑体和滑带的物理力学性质参数,包含如下:(1)几何尺度;(2)物理力学参数;(3)渗透参数等三个方面。

滑坡外主要诱发因素,包含如下:

(1)大气降水:降雨强度q。

根据相似三定理中的“π定理”有:

(1)

式(1)中 ϕ、u、ε、θ 为 4 个无量纲量,选取 l、ρ、g 共3个量为基本量,则有:

(2)

其中,

(3)

(4)

(5)

可得各个物理量的相似比如下式所示:

(6)

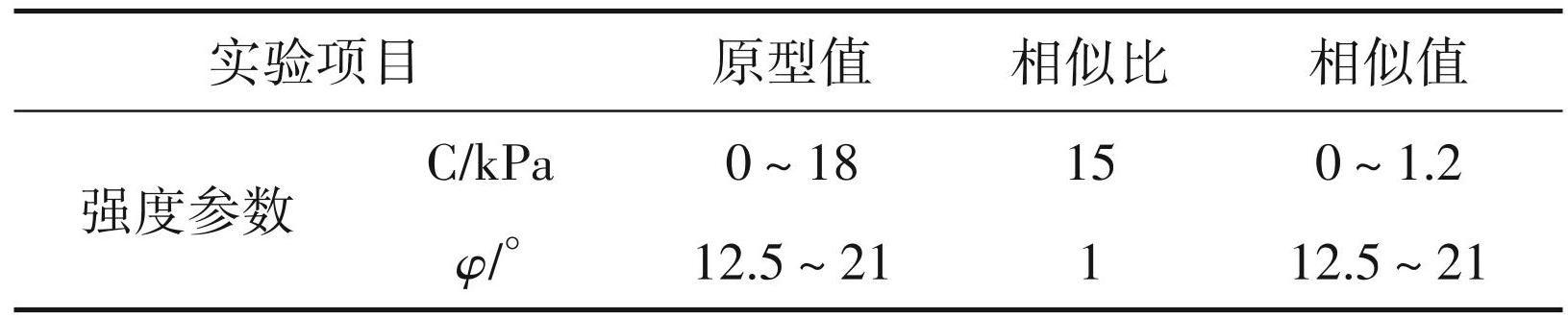

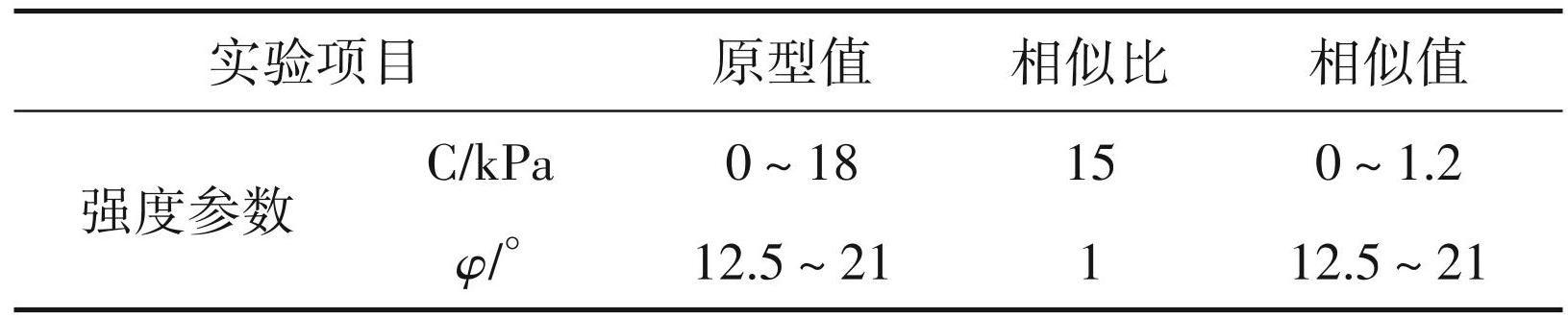

根据竹山县中医医院南边山体滑坡模型试验概化地质结构的特点,综合确定竹山县中医医院南边山体滑坡结构面原型材料与相似材料物理力学参数(表1)。

表1结构面原型材料与相似材料物理力学参数

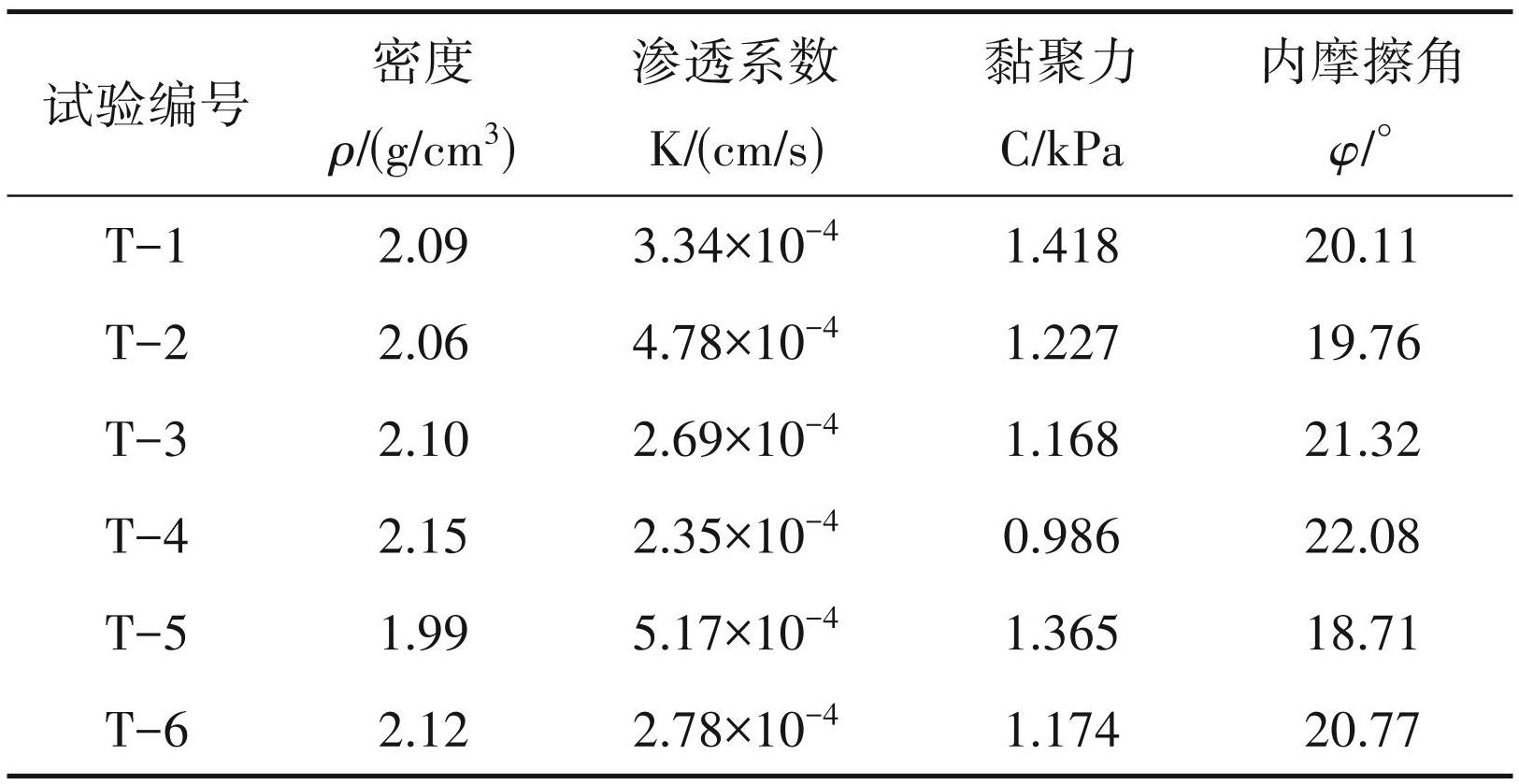

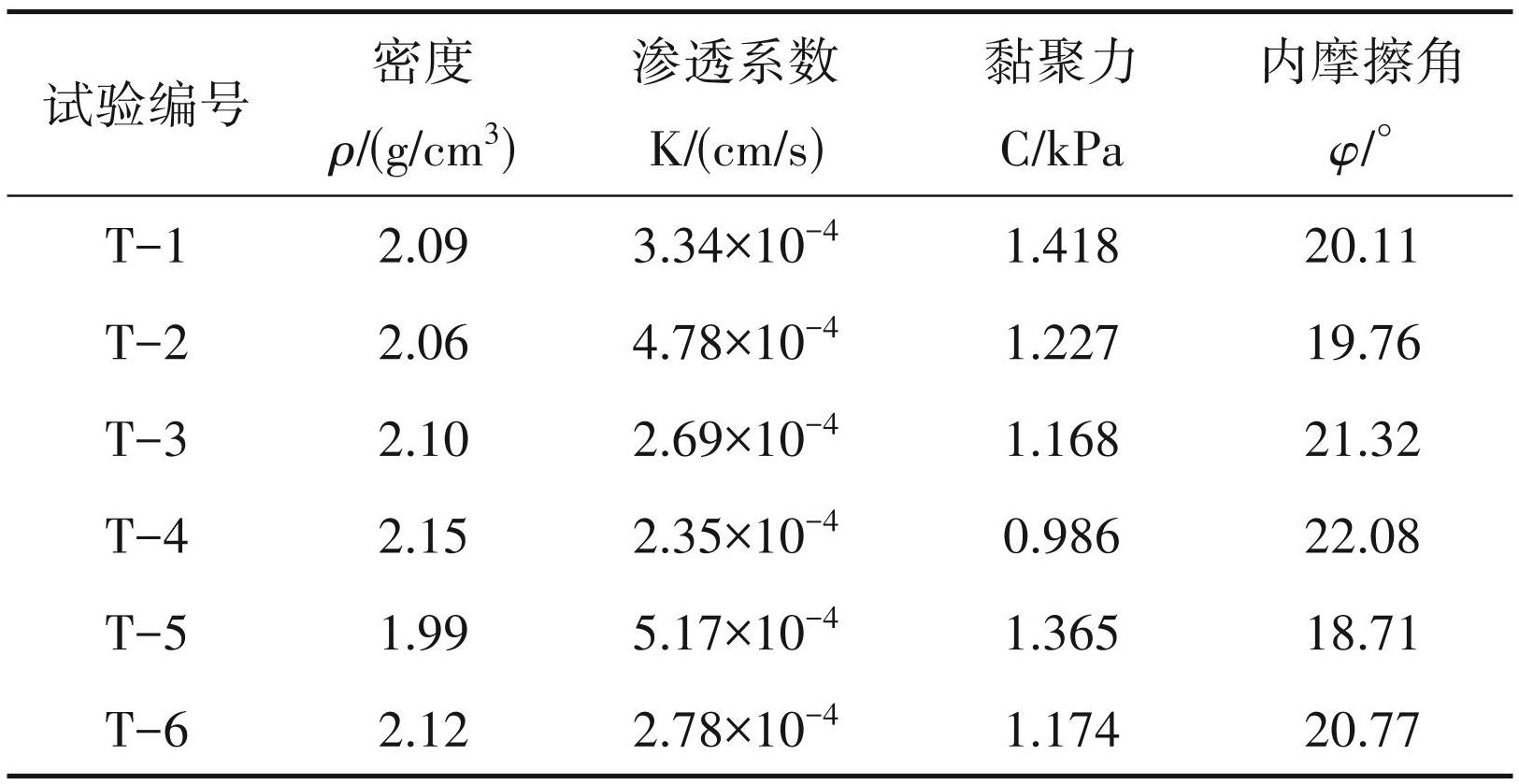

结构面的相似材料利用方形薄片状瓷板模拟而成,滑带通过黏土、小石子、河沙、重晶砂等配比制成。为了得到合适的相似材料,进行了相关试验和测试,模型试验决定采用 T-2 作为滑坡模型滑带结构的模型材料。

表2滑带模型相似材料配比试验

1.3 滑坡模型试验系统

滑坡模型试验系统由试验平台起降控制系统、室内人工降雨控制系统、多物理量测试系统、非接触位移量测试系统组成,根据研究试验内容可以模拟和控制大气降雨雨型(降雨强度和降雨历时)的变化,该系统包含一套较完备的量测系统(图2),可对模型试验中模拟滑坡体的水、土压力的变化进行监测。

表3滑带模型相似材料试验结果

图2大型滑坡模型试验系统实景图

1.4 试验工况及试验数据成果

1.4.1 试验工况

模拟竹山县降雨对滑坡的影响:分别以 10 年、 20年、50年一遇的降雨强度,降雨历时为12 h,观测降雨对滑坡稳定性的影响,具体工况组合见表4。

表4试验工况组合

1.4.2 模型监测布置

根据各种工况监测重点不同,采用不同的监测方案,图3是竹山县中医医院南面滑坡水位升降工况下各类传感器布置图,其中位移传感器的位置与其他两类传感器的位置不同。

1.4.3 模型试验成果

对竹山县滑坡物理模型试验整个过程的测点数据进行采集,通过滤波、剔除异常值等处理,形成滑坡模型试验监测数据。

(1)孔隙水压力

降雨工况模拟滑坡在遭遇 10 年一遇、20 年一遇、50年一遇降雨强度时的响应情况。降雨强度根据竹山县地区的历年降雨资料计算得到10年一遇、 20年一遇、50年一遇的12 h连续降雨强度分别对应原型现场降雨量为 43. 02 mm/d、52.34 mm/d、66.80 mm/d。降雨时监测了不同断面的土压力和孔隙水压力大小。监测断面布置见图3。各个监测断面的孔隙水压力变化过程如下。

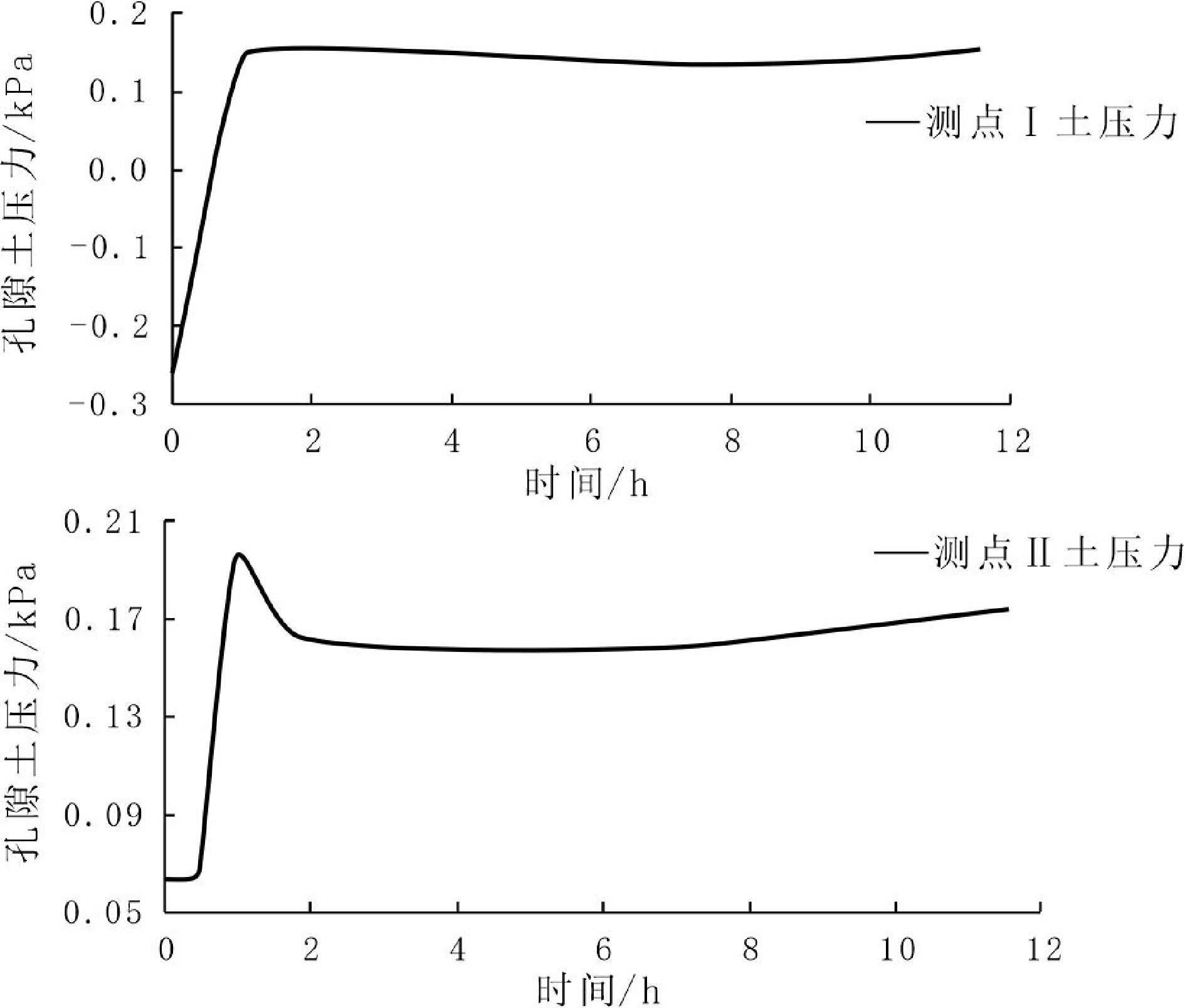

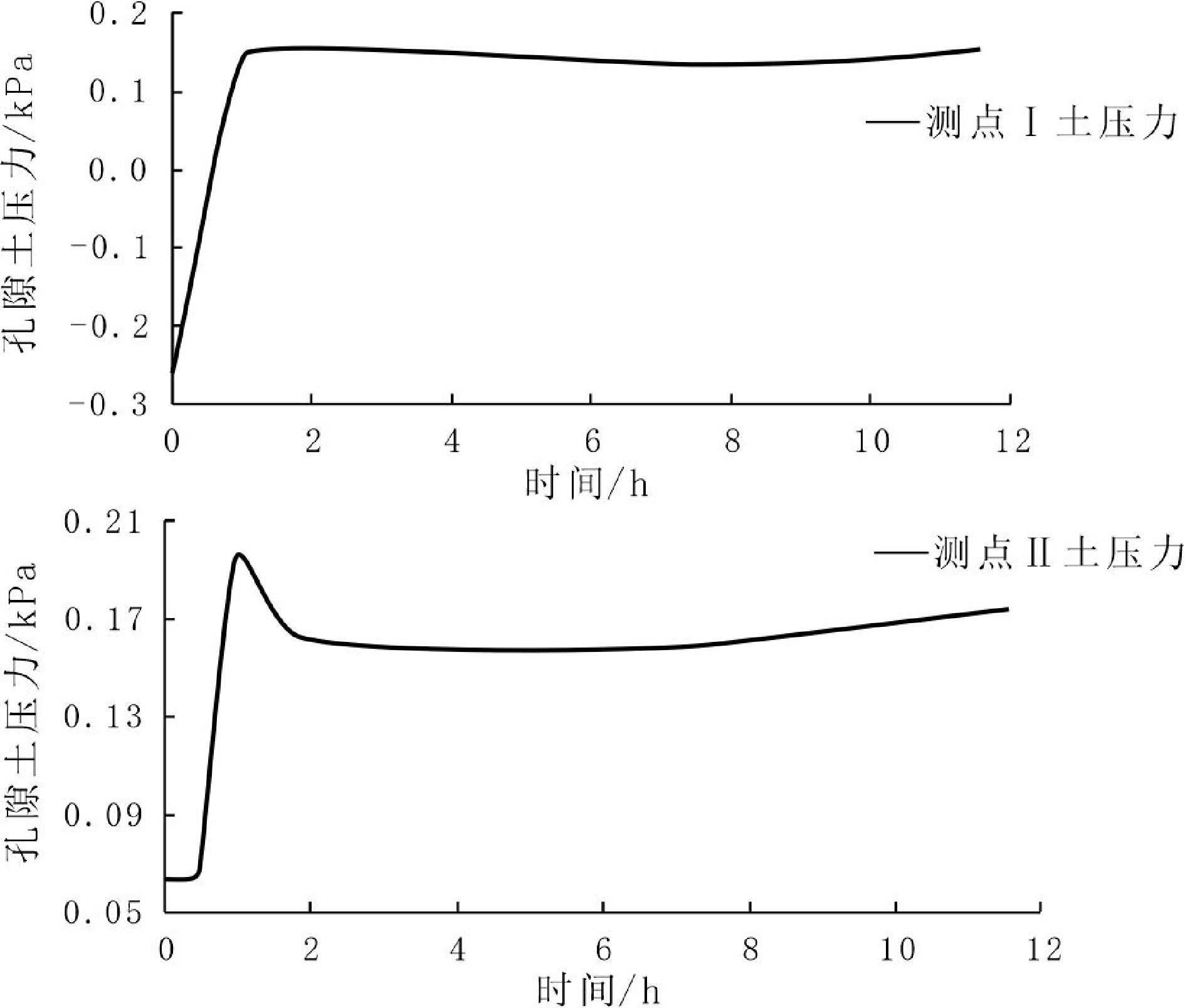

图4显示,I、II监测断面测点的孔隙水压力随着降雨明显增大,靠近滑带的测点的孔隙水压力较降雨有滞后效应,因此在开始降雨一段时间后曲线才有明显的变化。

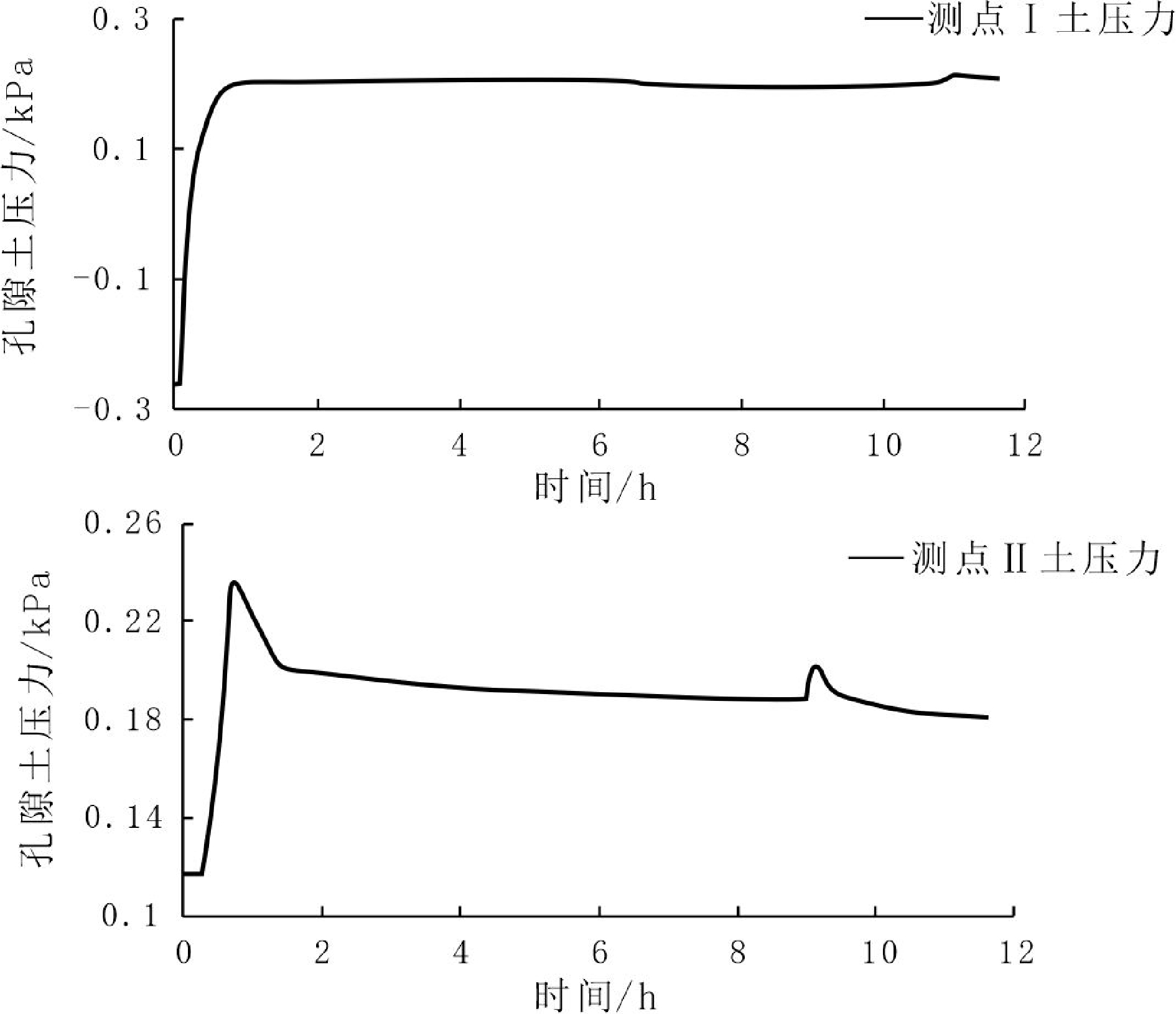

20 年一遇雨强工况条件下I、II监测断面孔隙水压力变化曲线的结果如图5所示,孔隙水压力的变化趋势与10年一遇雨强结果一致,水压力变化较降雨有滞后效应。

图6中孔隙水压力相比前 2个工况上升速率更快,说明边坡整体渗透性更强,随着降雨的持续,各测点处孔隙水压力均快速上升,最终趋于稳定。

(2)土压力

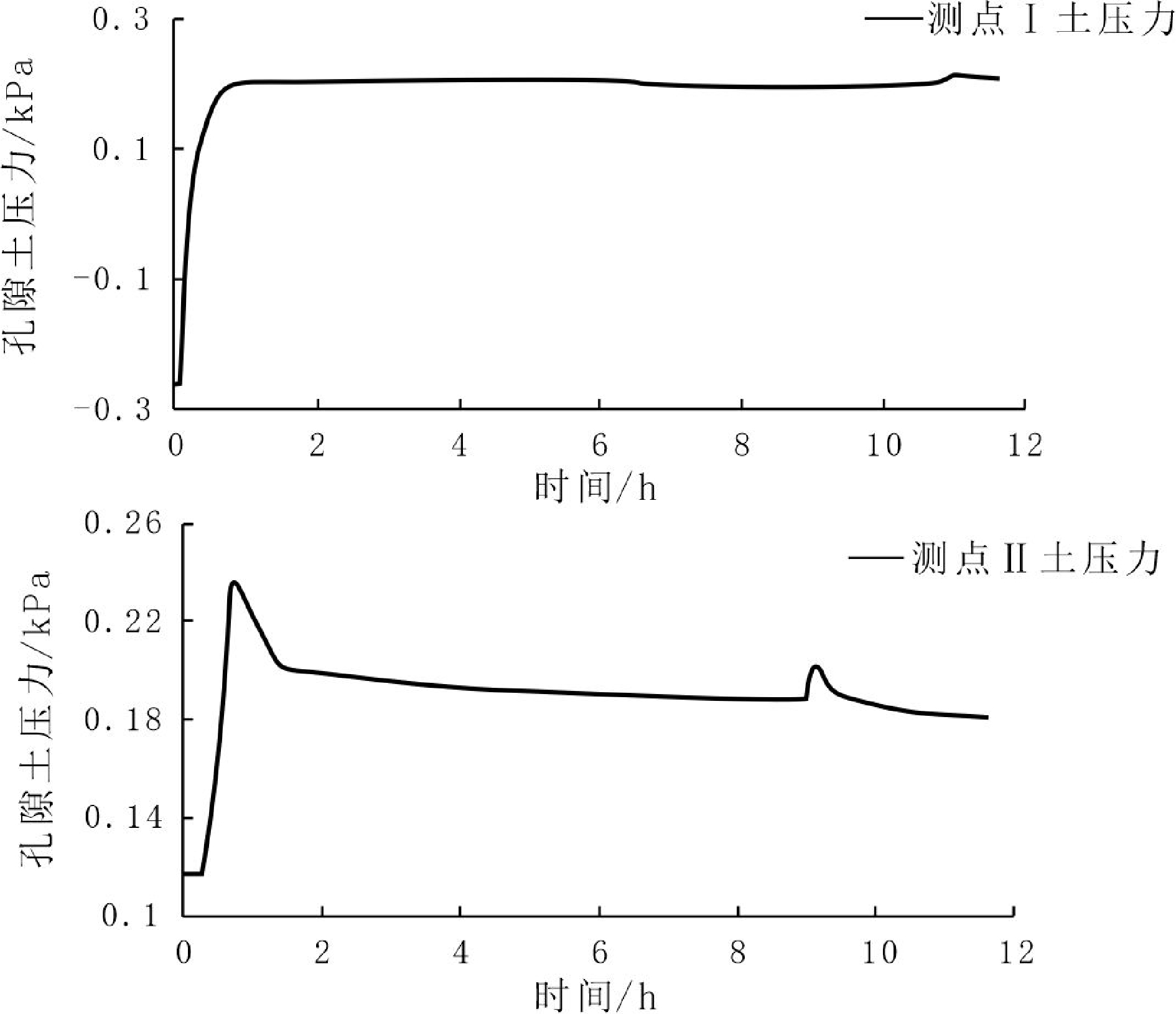

土压力变化曲线图显示(图7),土压力随着降雨而增加,由于土体的非均质性,边坡各点土压力响应时间和上升速度不同,其中测点 I 的土压力增量增加较大,测点II的土压力变化较小。

20 年一遇雨强工况条件下土压力变化如图8所示,测点的土压力变化较小,滑坡前缘测点I的土压力变化较大,测点II土压力变化次之,土压力与降雨呈正相关性,随着降雨持续进行,土压力逐渐稳定。

图9的土压力增加值随着降雨明显增大,在降雨结束后土压力缓慢减小趋于平稳,其中测点 I 的土压力变化值较大。

1.5 结果分析

1.5.1 孔隙水压力变化特征分析

在降雨条件下,孔压具有一定滞后。这是因为降雨需要从滑坡表面入渗到滑坡体内,并在滑坡体内孔压传感器上方形成水柱,水柱高度决定了孔压大小,降雨入渗需要一定时间使得孔压变化滞后于降雨过程。当降雨过了一段时间后,孔隙水压力缓慢趋于稳定。当降雨停止后,由于渗流作用,滑坡水分减小,导致孔隙水压力值减小。在不同降雨强度作用下,同一测点的孔压变化较小。

图3竹山县滑坡暴雨工况传感器布置图

a—滑坡模型侧视图;b—滑坡模型俯视图

图410 a一遇雨强工况条件下孔隙水压力变化过程

图520 a一遇雨强工况条件下孔隙水压力变化过程

1.5.2 土压力变化特征分析

总体来说,土压力变化值一般在 1 kPa以内,测点 I 的土压力变化大,测点Ⅱ变化较小。降雨时土压力随着降雨而增大,由于降雨入渗需要一定时间所以土压力较降雨过程有一定的滞后。降雨之后由于水的渗流,土压力会逐渐减小。

为了更好的比较几个断面土压力的变化,笔者使用断面土压力变化均值与所有断面土压力变化均值之和的比值做为归一化的指标,称为土压力变化比,即:

图650 a一遇雨强工况条件下孔隙水压力变化过程

图710 a一遇雨强工况条件下土压力变化过程

图820 a一遇雨强工况条件下土压力变化过程

图950 a一遇雨强工况条件下土压力变化过程

(7)

在不同降雨强度作用下,滑坡后缘断面 I 的土压力变化大,为77.5%,滑坡断面II次之,为22.5%。

1.5.3 滑坡变形机理分析

在降雨作用下,降雨入渗减小了滑带体的强度指标,并在坡体内产生渗流,在渗流力作用下滑坡体内的细颗粒被侵蚀带走,降雨也会对滑坡表面进行侵蚀,随着降雨持续,滑坡体基本饱和,坡内孔隙水压力、土压力持续增大,最终导致滑体失稳变形。

2 讨论

(1)在长期降雨作用下,滑坡体内不仅产生了地下水渗流,导致坡体内动水压力增大,致使坡体产生变形,同时也应考虑地下水对坡体物理力学性质的减弱,对绢云母片岩沿片理方向的抗剪强度和摩擦力的降低。

(2)长期降雨作用下,滑坡体因吸水饱和,导致坡体内土压力增大,致使坡内岩土体下滑力增加,同时绢云母片岩力学强度在水的作用下进一步弱化,因片理面光滑易水解,岩石耐崩解性较低,很容易造成岩石内部可溶性矿物溶解从岩石内部逐渐流失,导致岩体破碎松散,使得岩体抗剪强度降低,这将是下一步研究的重点。

3 结论

本文通过竹山县中医医院南边山体滑坡的物理模型试验,着重研究了降雨对滑坡的变形过程的影响机制。通过相似分析和一系列相似材料试验,建立了合适的物理模型,监测了不同工况条件下滑坡的孔隙水压力、土压力,得出的主要结论有:

(1)高强度连续降雨,诱发滑坡发生破坏。在连续高强度降雨情况下,随着降雨入渗,在渗流力作用下滑坡体内的细颗粒被侵蚀带走,滑坡前缘在试验前期发生局部崩滑,并快速扩大到整个前缘的破坏。

(2)连续降雨对滑坡后部影响明显。在持续降雨作用下,滑体后部土压力明显增大,滑体发生变形,推挤下部滑体。