0 引言

泥石流是中国西南山区频发的地质灾害之一 (林文等,2022),泥石流是一种常见的自然灾害,具有暴发突然、流速较快、流量较大、破坏性很强等特点(张文涛等,2021)。往往造成巨大的人员伤亡和经济损失。工程措施作为治理泥石流的重要手段,在泥石流防治中得到了广泛应用,在防灾减灾中起到至关重要的作用(曾庆利等,2005)。研究泥石流的启动机理,计算泥石流的运动特征参数和运动规律,系统的开展泥石流的动力学特征分析,对泥石流的防治工程的制定和方案设计有着重要的意义 (孙兴伟等,2021)。

20 世纪80年代,中国就已经开始针对泥石流的防治工作(王峰等,2023),泥石流的灾害防治研究已经有了一定理论基础和实践成果,国内外学者也进行了一系列的探究。游勇等(2011)在对汶川县若壁小沟泥石流特征分析时,提出了拦挡、固床、导流、停淤相结合的工程措施加以防治,取得了显著效果。施灿海等(2022)通过在已建排洪设施上游设拦挡坝,同时配套设置谷坊坝群,两者结合形成综合蓄泥消能系统,解决了大坡度山区沟坝体及排洪系统的安全性受泥石流的影响。袁颖等(2015) 计算了椿芽树沟泥石流动力学参数,提出了拦挡排导相结合的防治思路,提出了谷坊坝梳齿坝和单边防护堤加上 V 型排导槽的防护措施。目前来看,中国针对长距离沟谷型黏性泥石流的治理工程研究较少,深入的开展泥石流防治措施的研究,对优化防治方案和减少泥石流灾害具有重要意义(周文兵等,2019;唐勤等,2022)。

1 泥石流概况

1.1 泥石流流域特征

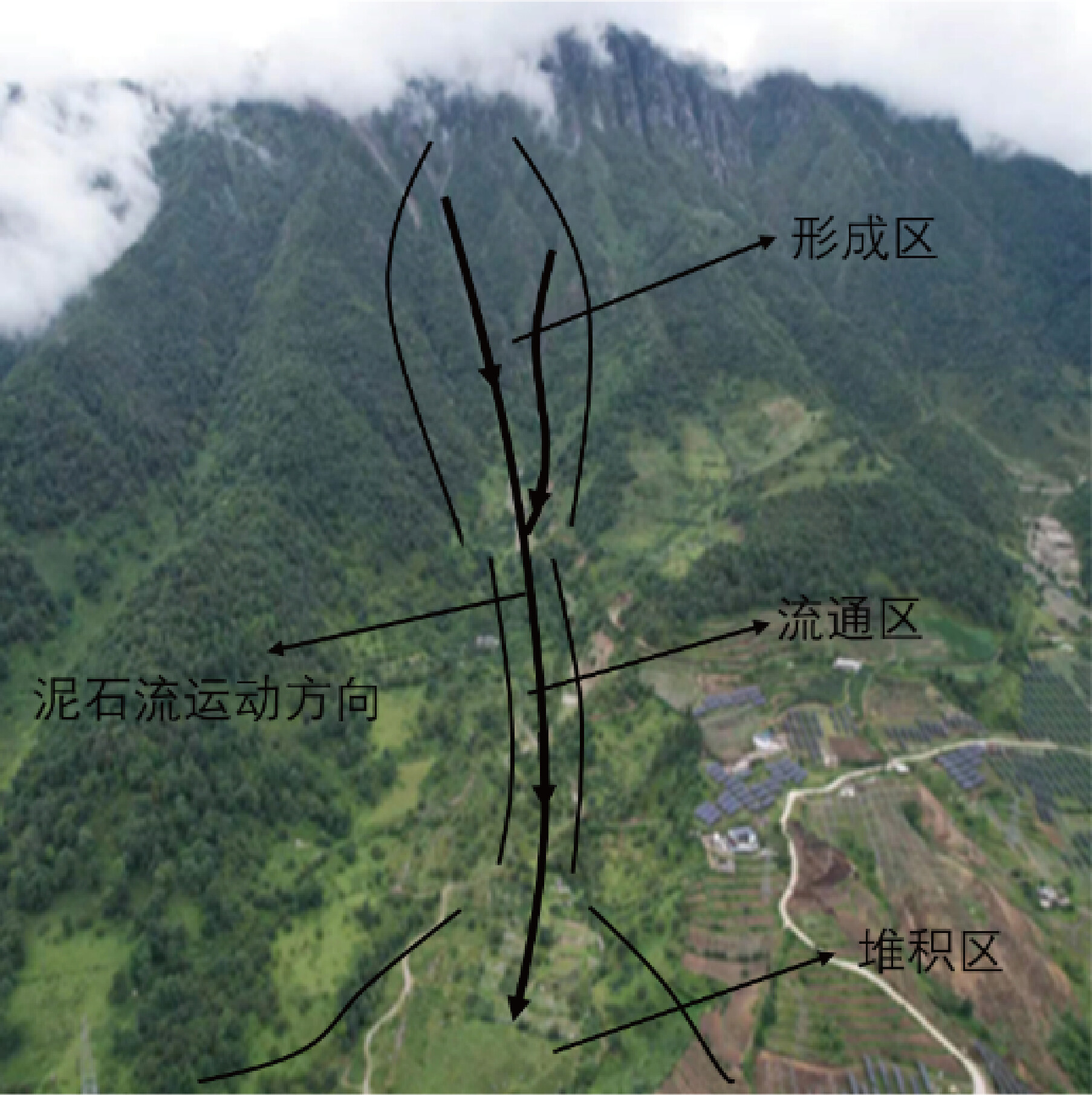

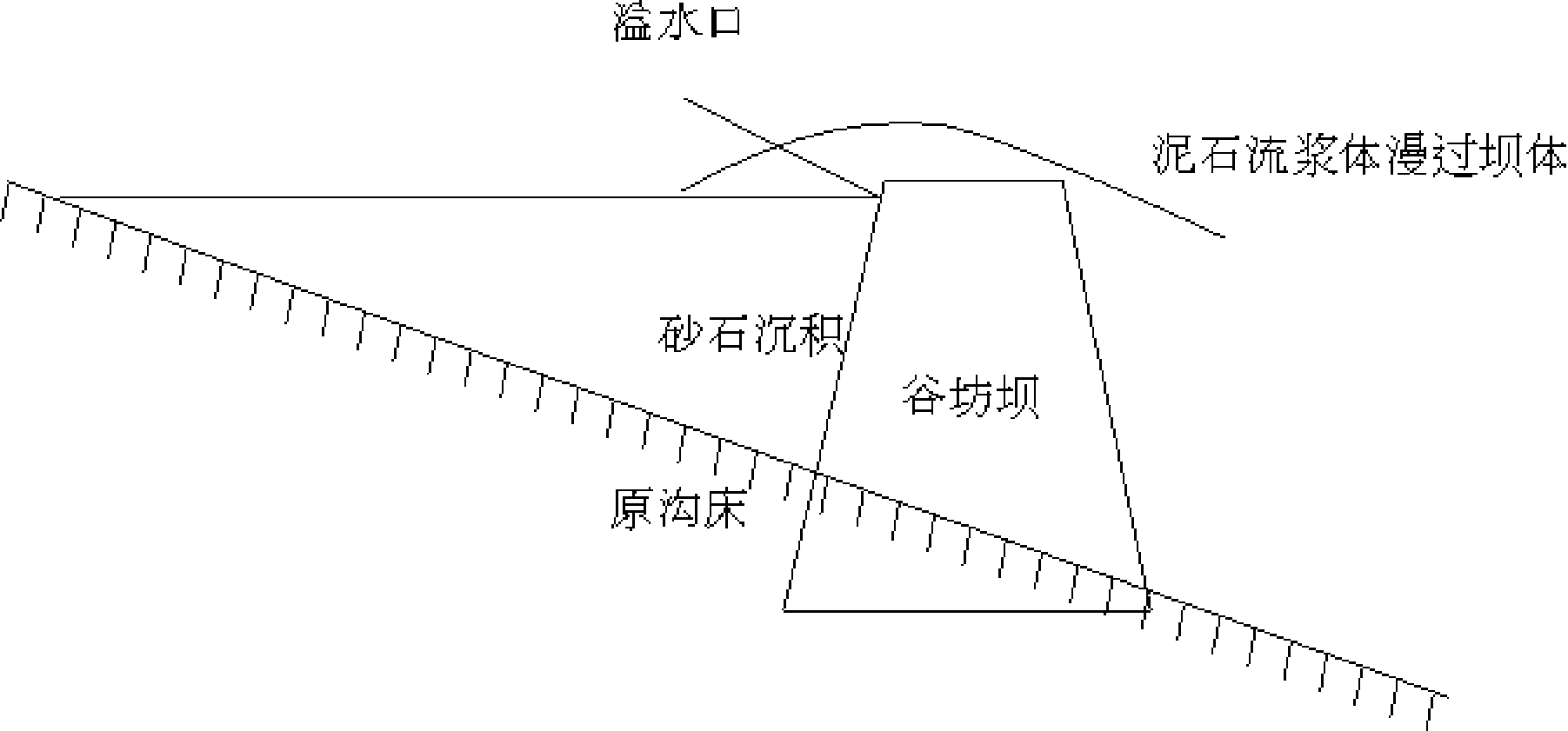

该泥石流沟道地处滇西横断山系的南部,为怒江支流老窝河右岸一级支沟,属高中山深切割峡谷地貌,地形坡度 3°~55°,上游多大于 45°,汇水范围内地势东高西低,最高点位于东部山顶,高程 3033 m,最低点位于松泥石流沟与老窝河交汇处,高程 1862 m,最大高差1171 m。如图1所示,泥石流沟中上游物源斜坡区地形较陡,地形坡度一般30°~45°,局部达 60°以上,源头多见陡崖地形,植被较发育,沟谷谷地多成狭窄 V 型谷,沟道纵坡多在 20% 以上,沿主沟多发育大纵坡支沟形成不连续岸坡面,伴有活动性冲沟和滑坡发育;中游区沟道谷地渐宽,有简易房、取水坝等设施,沟道坡降一般 7%~16%,沿岸因小型泥石流和常规流水泥沙沉积形成局部不连续条带性阶地,阶段宽 2~20 m,长 10~60 m不等,高出河床一般,临坡脚地形稍缓,往两侧地形坡度渐陡;下游过村庄区出山口以下为山前缓坡地带,倾斜坡度5°~10°;临老窝河段地形平缓,以堆淤作用为主。根据泥石流沟道现状及形成特征,可划分为形成区、流通区、堆积区(图1)。

图1泥石流沟道及区域划分图

1.2 泥石流形成和启动

1.2.1 泥石流的形成条件

滇西横断山系的南部存在大量松散物源,以及狭长的沟谷,在降雨和水动力充分的条件下大量松散物源可能将被重新激活向下游倾泻形成泥石流,泥石流启动形成地质灾害。

(1)地形条件

地形地貌与地质灾害的发育有着强烈的相关 (牟文军等,2023)。性泥石流沟道中上游物源斜坡区地形较陡,地形坡度一般 30°~45°,局部达 60°以上,源头多见陡崖地形,植被较发育,沟谷谷地多成狭窄V型谷,沟道纵坡多在200‰以上,沿主沟多发育大纵坡支沟形成不连续岸坡面,伴有活动性冲沟和滑坡发育,易于形成泥石流。

(2)水源条件

流域整体属深切割中山陡坡地貌,属于亚热带季风气候区,据气象观测资料显示:该区 30 年最大日降雨量达 95.4 mm。流域汇水区地面坡度较陡,地表迳流途径流较短短,雨季降水落地后能汇聚于沟谷、流量较大,为泥石流的启动提供了充沛的水动力条件。

(3)物源条件

研究区共有滑坡 1处和不稳定斜坡 5处。其中滑坡分布于泥石流物源区东南面斜坡区顶部,坡向 15°,坡度50°~60°。坡体地形较陡,结构松散,滑坡体轴向长约80 m,宽平均约40 m,厚度3~5 m,平均 4 m,估算方量约 6.4×103 m3,属小型浅层牵引式土质滑坡。下伏基岩均为花岗岩,滑坡体物质以砂土、全~强风化花岗岩为主,遇降雨坡体内砂土随水流以洪水流或清水流等形式下泄进入堆积区,对下游危害不大;但在地震或强降雨条件下,滑坡体内的块石迅速垮落,该崩滑堆积体为泥石流提供了松散的固体物源条件,同时对沟道造成较为严重的堵塞,可能会形成堰塞湖造成更大的地质灾害。5 处不稳定斜坡处于泥石流沟流通区,现状均处于不稳定状态,在降雨和主沟掏蚀等作用下,坡体内块石易垮落进入主沟,是泥石流暴发时的物源之一。 5处不稳定斜坡固体物质总体积为 12.9×104 m3。由滑坡、不稳定斜坡地质条件分析可知,坡体内的碎块石是造成泥石流灾害的主要物源部分,小规模降雨造成的砂土流失对下游危害不大;因此,在估算物源量时,滑坡与不稳定斜坡可参与泥石流活动体积按30%计算。

泥石流沟沟床堆积物主要分布形成-流通区、堆积区沟床两岸。流通区段主要分布于荣华村村庄北面沟道转弯及纵坡降较缓处,堆积区由于沟道纵坡降较缓,均有泥石流固体物质堆积于沟道内及沟道两岸。

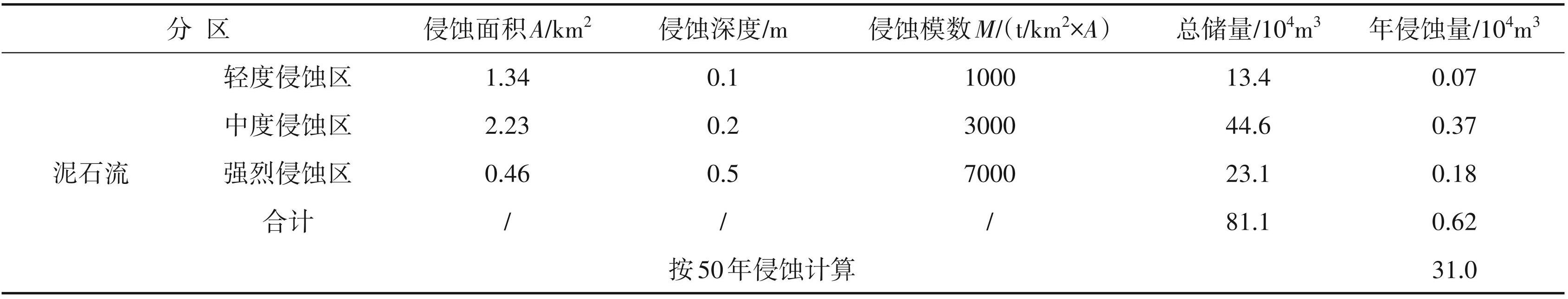

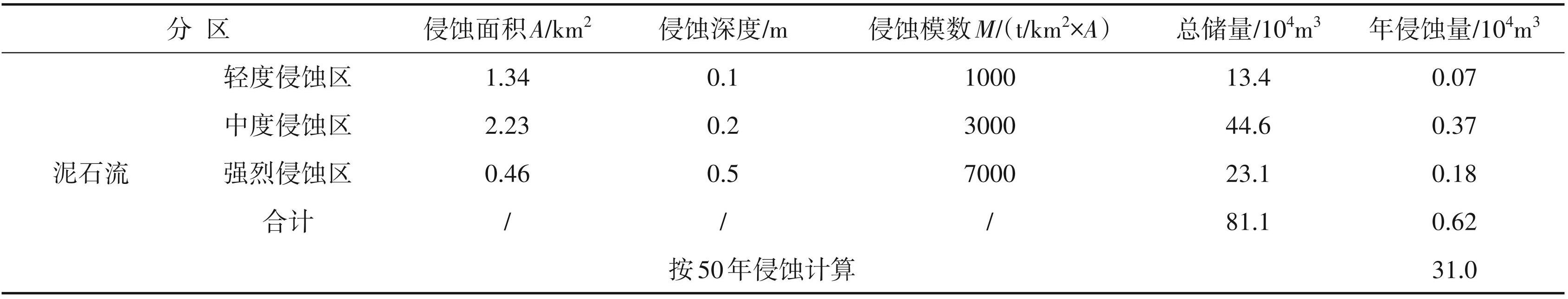

经过计算,泥石流沟道固体物质储备量为: 3.362×105 m3,可移动量为:1. 01×105 m3。松散物源每年累积的将固体松散物堆积在沟床内,研究区内坡面松散物源情况如表1所示。

表1坡面侵蚀可提供泥石流松散固体物数量

1.2.2 山洪泥石流的启动机理

在满足了山洪泥石流启动的 3 大条件时,在高强度的降雨条件或低强度长历时的降雨条件下,较易使松散物源堆积体孔隙水压力增加,造成该区土体激发超静孔隙水压力,同时超静孔隙水压力在降雨条件下土体的排水被限制,进而使土体产生流滑型崩塌破坏。土体发生破坏之后会快速碎屑化并随着水流向重力势能较低的方向运动,此时水土混合的山洪泥石流就启动了,其启动机理岩演示图如图2所示。

图2泥石流启动机理示意图

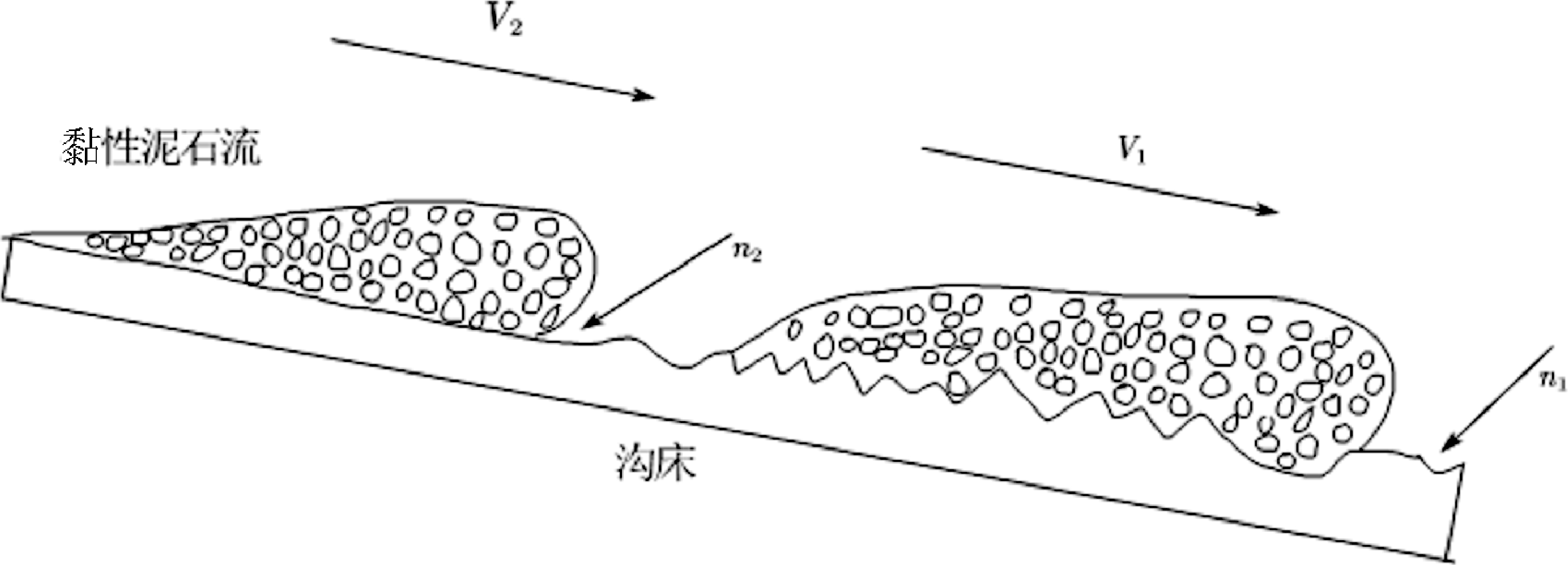

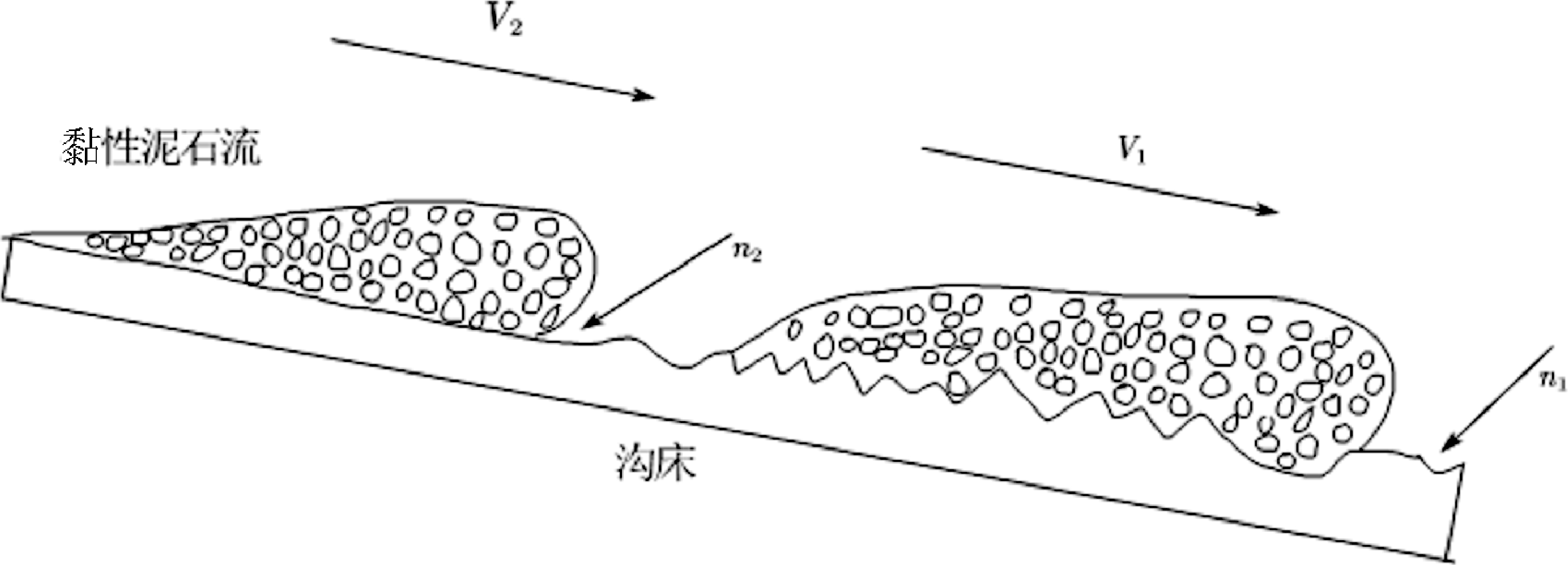

1.2.3 黏性泥石流的铺床效应

从黏性泥石流的运动规律来看。黏性泥石流存在“铺床”效应(王兆印等,2001),如图3所示,在黏性泥石流运动的过程中,黏性泥石流中含有相当比例的细颗粒和水的混合物,在黏性泥石流在沟床中向前运动的过程中,这些细颗粒和水的混合物会填入沟床中凹凸不平的地方,使后来的泥石流在向前运动的过程中的阻力减小。

故在图3中前方的泥石流沟床粗糙度系数n1大于后方的粗糙度系数 n2,前方的泥石流运动速度 V1 小于后方的泥石流运动速度V2。黏性泥石流由于其浆体黏性较高,所以也能在很大程度上减小泥石流中的大块石头之间的相对摩擦,从而减小泥石流运动过程的阻力。根据黏性泥石流在长距离沟谷中的运动规律和松茅沟地形特点,可有针对性的制定泥石流灾害的防治方案。

2 泥石流易发程度分析

地质灾害危险性评估是防灾减灾管理和防治环节中的有效措施之一。松茅沟沟道存在坡面物源、不稳定斜坡物源、沟道物源、人工堆积松散物源等物源,

图3黏性泥石流‘铺床’效应图

依据《泥石流灾害防治工程勘察规范》(DZ/ T0220-2006)附录 G.3“泥石流沟的数量化综合评判及易发程度等级标准”,参照《县(市)地质灾害调查与区划基本要求实施细则》泥石流调查要点一节中泥石流沟严重程度(易发程度)数量化评价表所列的 15 项指标,进行量化赋值,详见表2。综上所述,该泥石流沟流域植被覆盖率很低,沟谷两侧山坡的坡度较陡,根据表一泥石流沟综合评判总分为 109分,属于易发泥石流等级(张鑫,2021;李凯和谷新保,2024;张波涛,2024)。

表2泥石流易发程度数量化

3 泥石流动力学参数计算

3.1 泥石流重度

泥石流重度(γc)的确定可根据根据实际勘查、访问资料及查表等方法确定(马风云等,2023),本次采用查表法和现场配置实验方法确定。

3.1.1 查表法

由查表法,从上表1可以得到泥石流易发程度得分为 109 分,据此查表确定老窝镇松茅沟泥石流重度为γC=1.752(t/m3)。

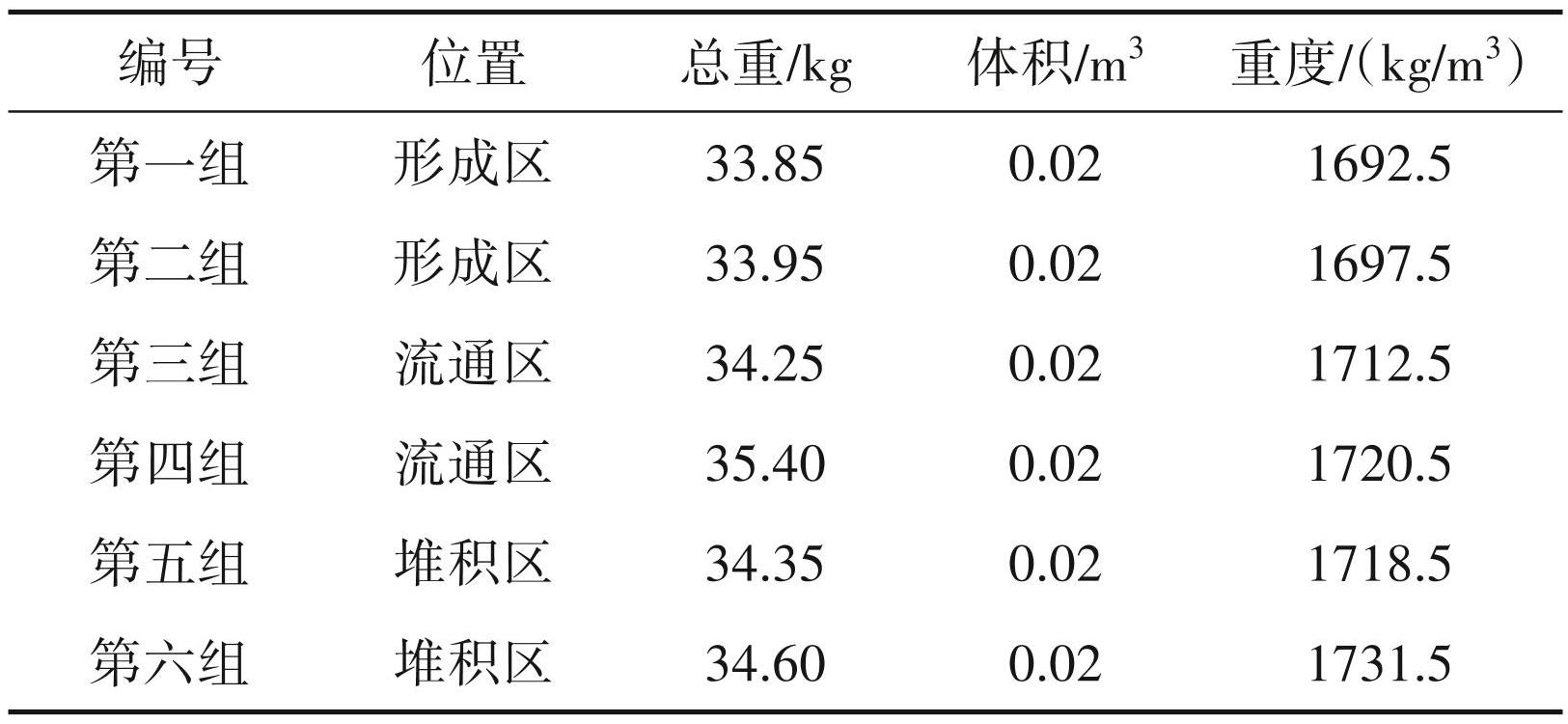

3.1.2 现场配置实验法

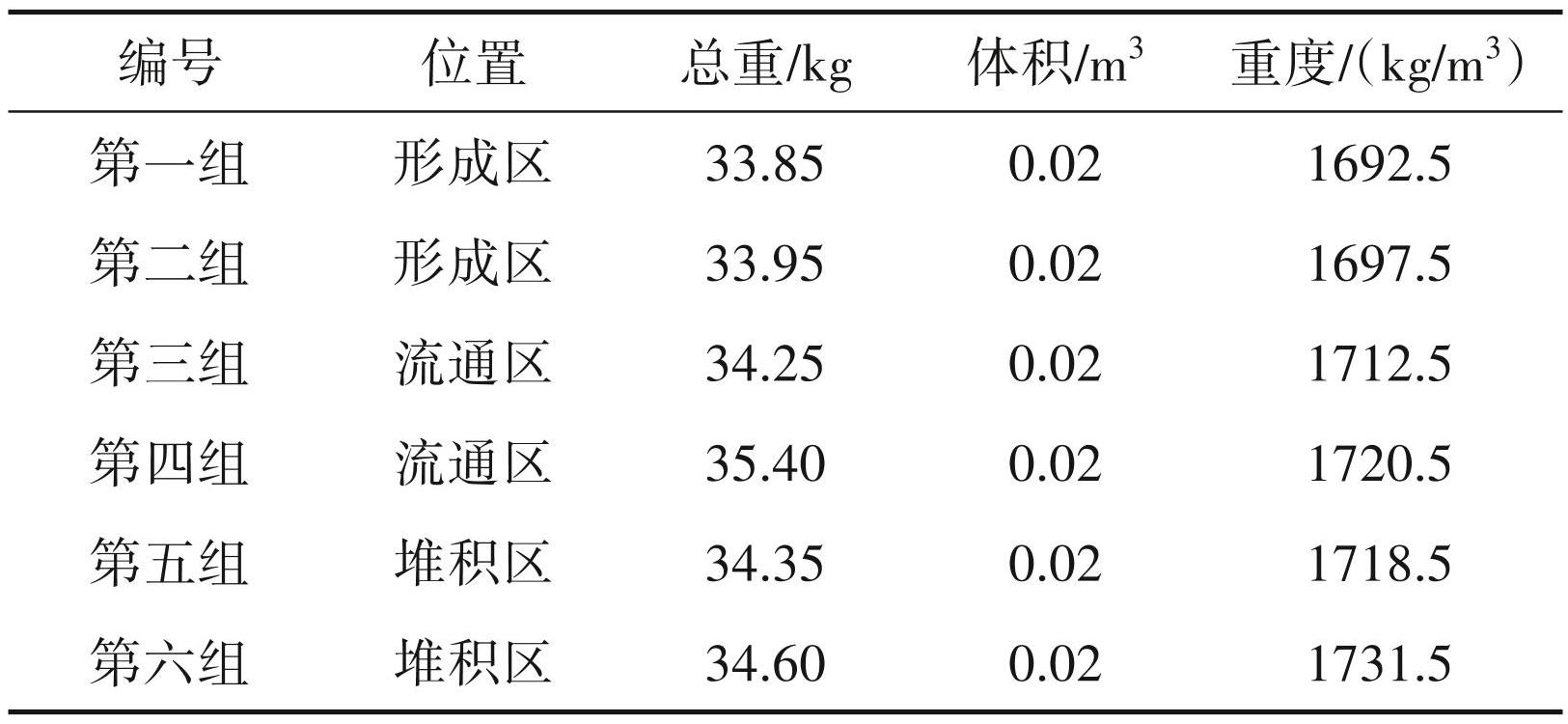

在发生过泥石流的沟谷,在泥石流的形成区,流通区和堆积区,多次取泥石流的堆积样品,重复3 次取其平均值,配置泥石流样品。在泥石流沟中对泥石流残留堆积物进行配方,并按照下式子计算得到泥石流容重。配方试验结果见表3。

(1)

式(1)中:γC—容重(t/m3 );WC样品质量(kg);VC 样品体积(m3)。

表3配方试验结果

由表3数据可取泥石流重度为 1.72 t/m3,上述两种方法得到泥石流的重度取1.72 t/m3 是合理的。

3.2 泥石流流速

目前,泥石流流速的计算主要是用经验公式和半经验公式进行计算,根据上面容重的计算可知,其容重值均在 1.5 g/cm3 以上,按照《泥石流灾害防治工作勘察规范》(DT/T0220-2006)(常鸣等, 2024),该泥石流为黏性泥石流,流速按照黏性泥石流计算曼宁公式计算(辛聪聪等,2022)。

(2)

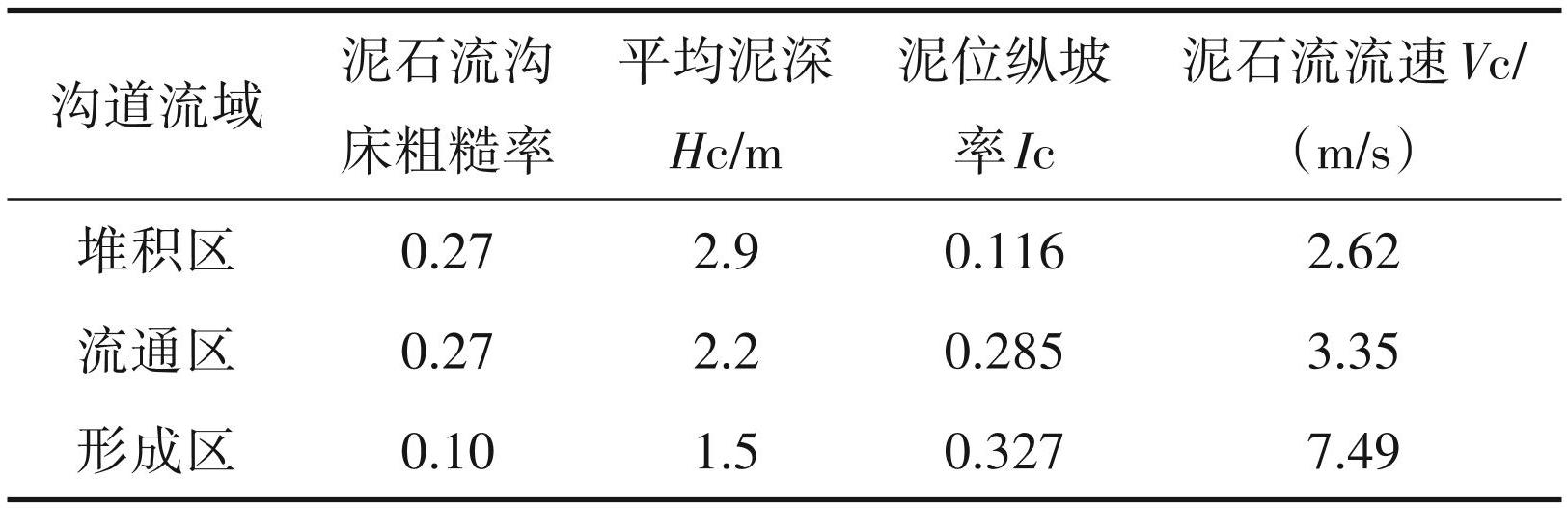

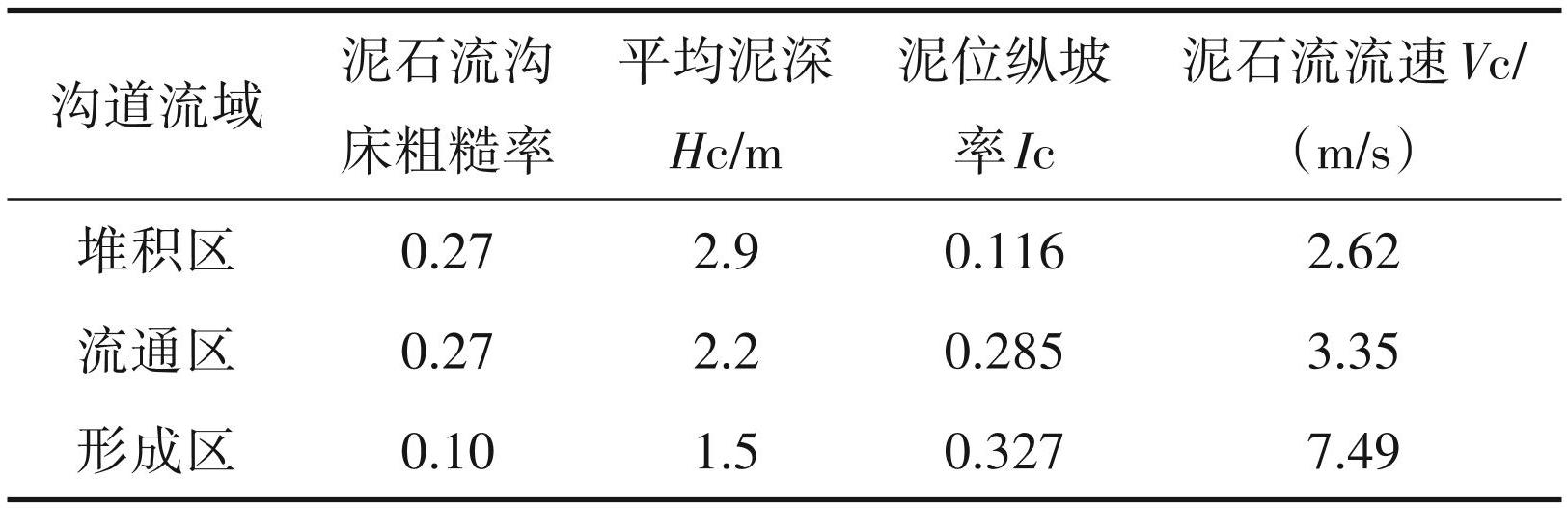

式(2)中:Vc—泥石流流速(m/s);Hc—平均泥深 (m);Ic—泥位纵坡率,以沟道纵坡率代替;nc-黏性泥石流沟床粗糙率。

根据上述公式计算,松茅沟泥石流堆积区的平均流速为 2.62 m/s,流通区的平均流速为 3.35 m/s,形成区的平均流速为 7.49 m/s,其计算数据及结果见表4。

表4泥石流流速计算

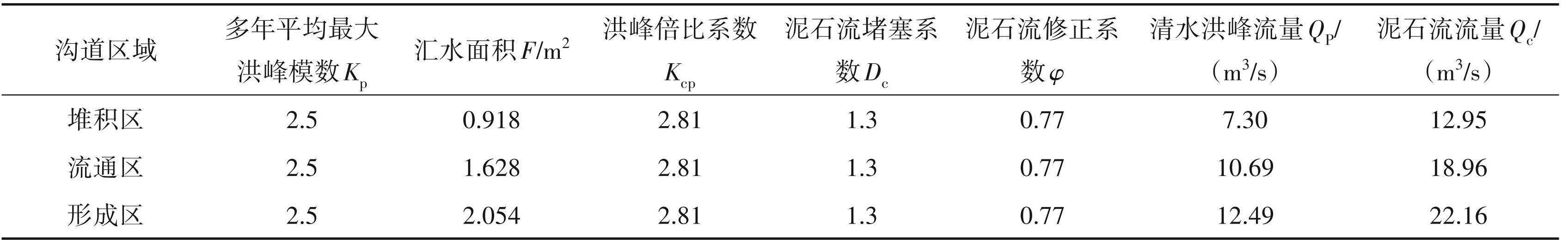

3.3 泥石流峰值流量

根据泥石流的流量测定常采用经验性公式来获得泥石流流量,本问使用用云南水文手册法法和雨洪东川公式法两种方法相结合以确定泥石流的清水流量和峰值流量。根据当时的泥石流灾害相当于 50 a一遇的泥石流灾害,因此各断面处泥石流流量按设计频率50 a一遇(P=2%)选取计算。

(1)云南水文手册(李钢等,2024)

(3)

式(3)中:QP—清水洪峰流量(m3 /s);Kp—多年平均最大洪峰模数;F—汇水面积(m2);Kcp—洪峰倍比系数;100 a一遇取3.29,50 a一遇取2.81,30 a一遇取2.21,20 a一遇取1.95,10 a一遇取1.70。

(2)根据清水洪峰流量,采用雨洪东川公式法计算该峡谷泥石流流量(宋庆滔和李思佳,2023)。

(4)

(5)

式(4)、(5)中:Qc—泥石流流量(m3 /s);Qp—设计清水洪峰流量(m3 /s);Dc—泥石流堵塞系数,取 1.3;ϕ—泥石流修正系数;ρC—泥石流流体密度(t/ m3);ρH—泥石流固体颗粒密度(t/m3)。计算结果见表5。

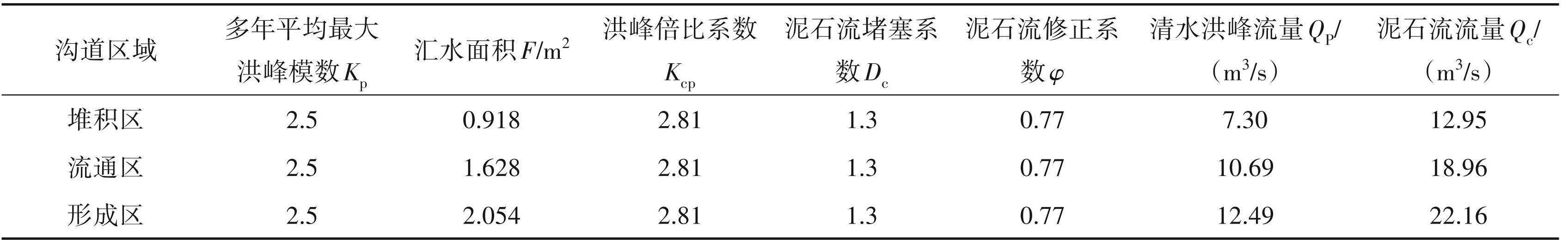

表5泥石流流量计算

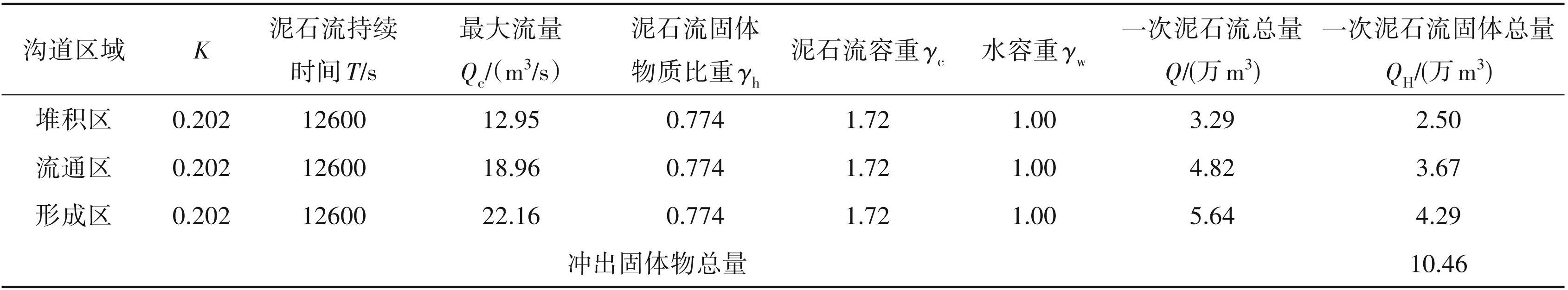

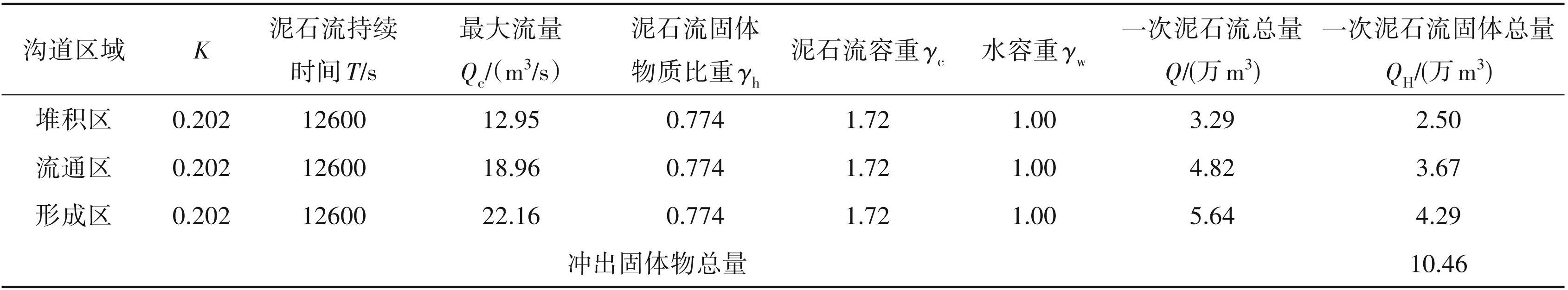

3.4 一次泥石流过程总量

(1)一次泥石流总量Q

一次泥石流总量 Q 可根据泥石流历时 T(s)和最大流量QC(m3 /s)进行概算,公式为:

(6)

式(6)中:当 F<5 km2,K=0.202;F=5~10 km2, K=0.113;F=10~100 km2,K=0. 0378;

F>100 km2,K=0. 0252;T—泥石流持续时间(s)。

(2)一次泥石流冲出的固体物质总量

一次泥石流冲出的固体物质总量可按下式计算(陈德斌等,2023):

(7)

式(7)中:γh泥石流固体物质比重(t/m3);γc-泥石流容重(t/m3);γw-水容重(t/m3)。

根据当时的泥石流灾害相当于50 a一遇的泥石流灾害,因此各断面处一次泥石流冲出量和一次泥石流固体总量按设计频率 50 a 一遇(P=2%)选取计算。按照之前推导的50 a风化后山体上部可移动的松散物源大约是 1×105 m3,该部分松散物源按照最大流速流量计算,大约 3.5 h可全部冲出,计算结果见表6。

表6一次泥石流冲出总量及固体总量计算

4 黏性泥石流运动规律及防治工程技术方案

泥石流灾害防治主体工程设计标准为50 a一遇降雨强度,按该数值进行防治工程措施的设计。松茅沟爆发泥石流后,沟道疏导能力进一步降低,如大规模泥石流再次发生,固体物质进入将可能堵塞沟道、威胁到下游的荣华村及中元村。因此,本次治理的重要措施为有针对性的“拦、固、排”治理方案,为治理泥石流灾害设置的拦挡坝梳齿坝和谷坊群的防治措施如图4所示。

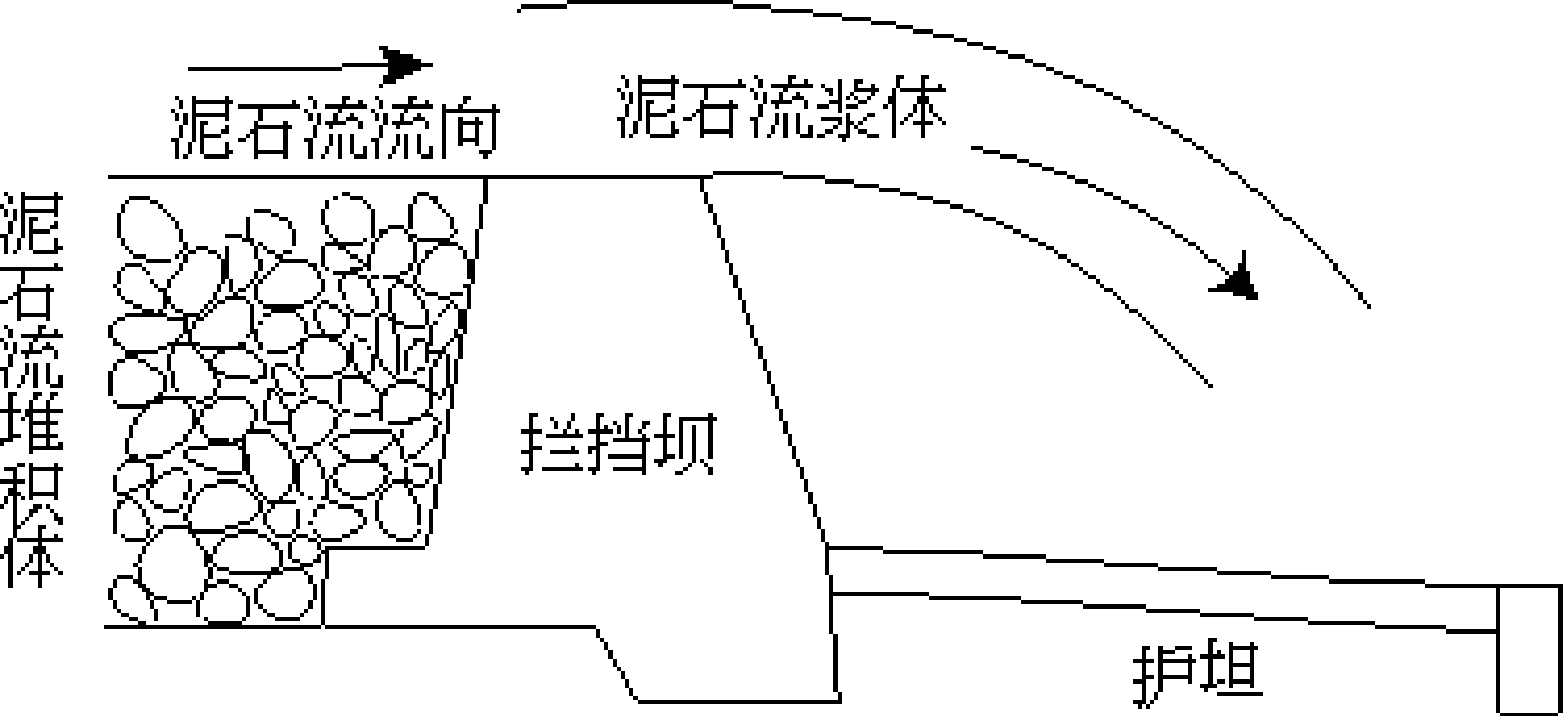

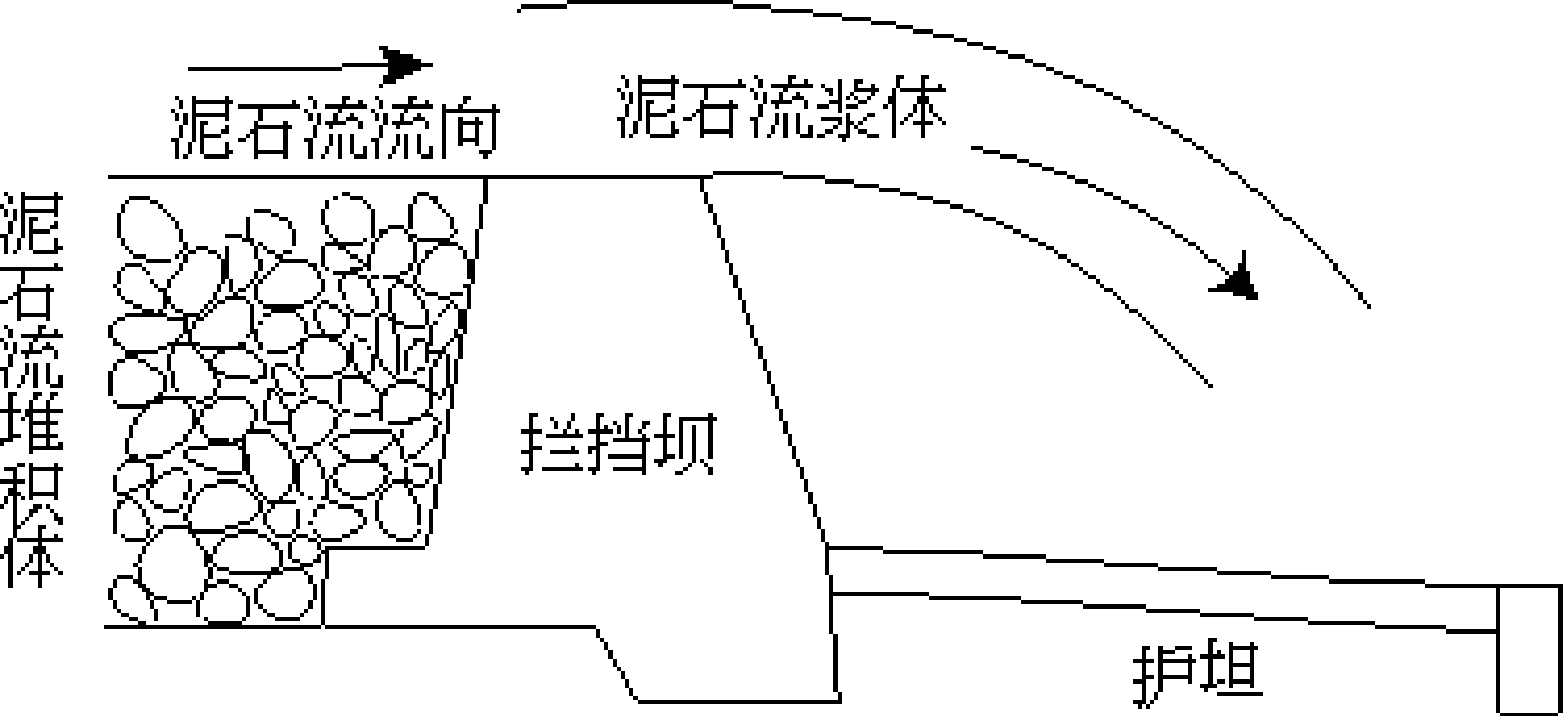

具体表现在泥石流形成区和流通区设置2座拦挡坝及一座梳齿坝作为主控措施,并设置 8 座谷坊坝穿插在堆积区和形成区。拦挡坝坝型为混凝土重力坝,拦挡坝工作原理图如图5所示,坝基以强风化花岗岩为持力层,拦挡坝能很好的拦挡上游冲下来的大块石头,并将冲下来泥水排走。可充分利用其成为人工阶梯-地形蓄泥消能系统的组成部分,拦挡坝以拦蓄泥石流固体物质、减小泥石流重度、改变沟床坡度、减小泥石流流速为主要目的。

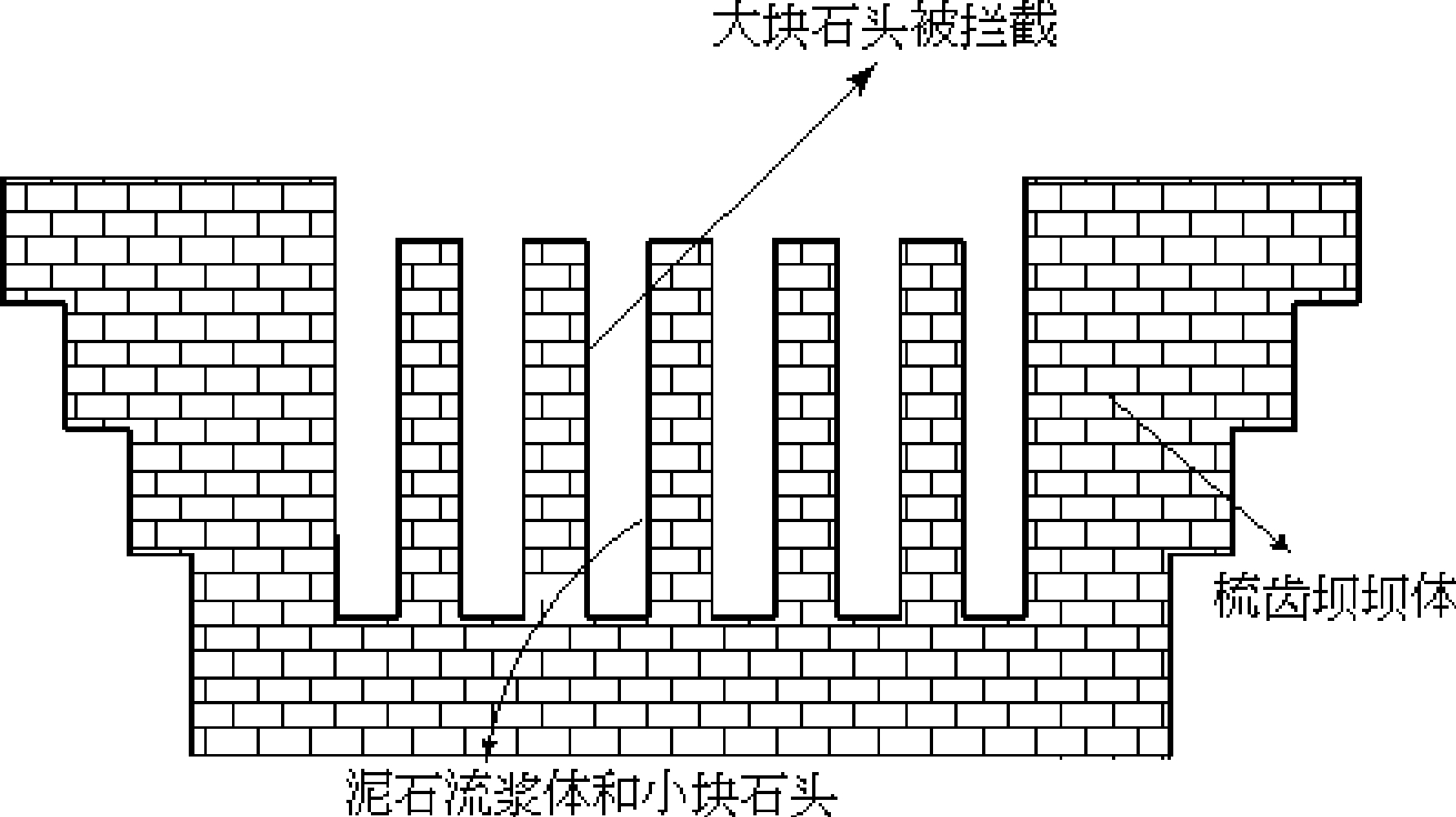

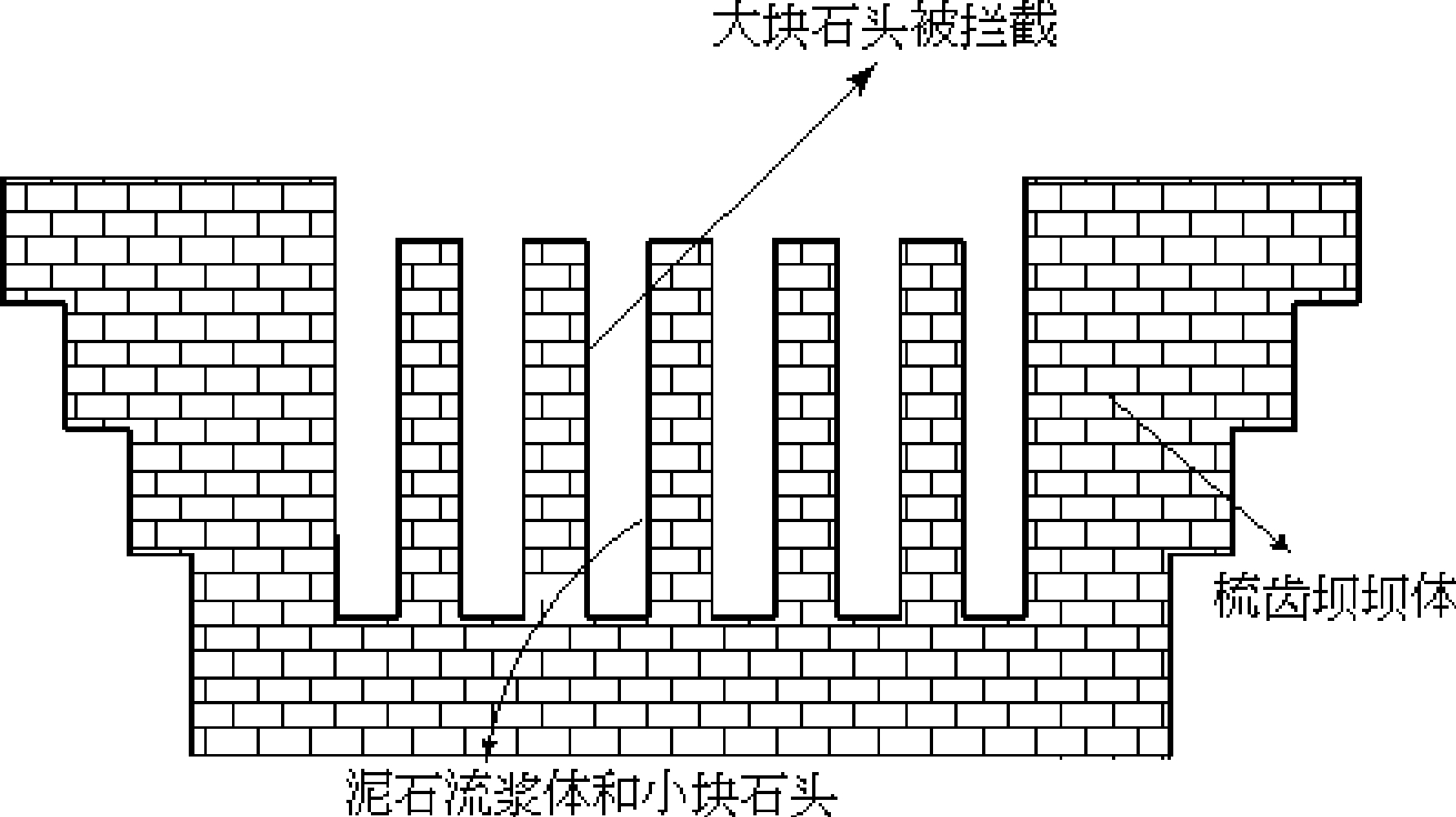

梳齿坝工作原理如图6所示,其过泥浆水不过大块石头,能很大程度上减小泥石流的冲击力和危害。根据运行过程中拦挡坝坝前泥石流淤积情况,采取清淤措施以确保泥石流防治主控措施切实发挥效用。

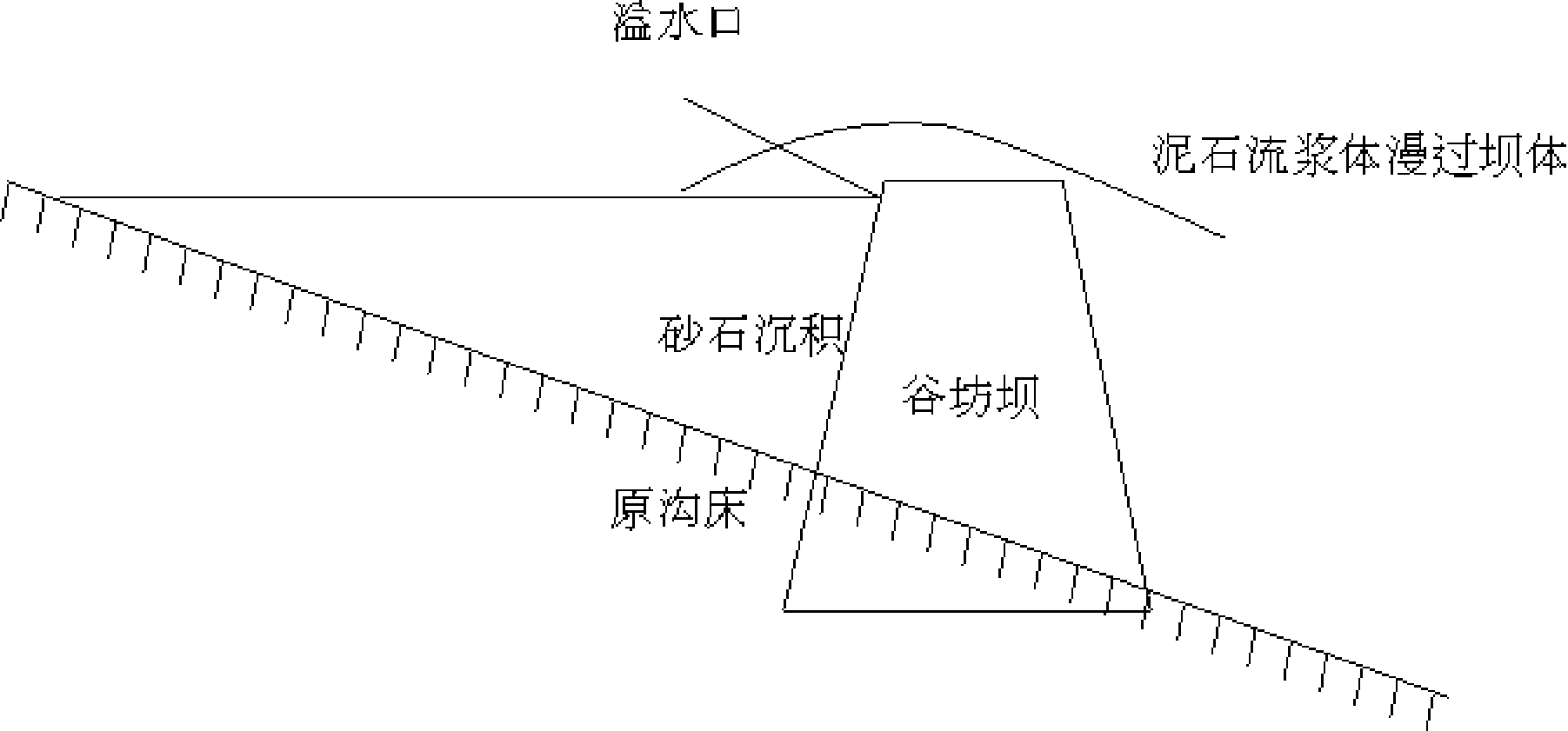

谷坊坝工作原理如图7所示,设置以护坡固床为主,坝址选择在地形狭窄、岸坡较稳定、拦挡库容较大。谷坊坝群透水不透沙,主要用于泥石流沟道治理、控制沟床侵蚀、防治沟床下切和扩张、保护沟道及岸坡稳定。谷坊坝群充分利用沟谷地形,使得谷坊坝群和沟谷地形成为人工阶梯-地形蓄泥消能系统,固床和消能的共同作用,各坝库容量见表7。

图4泥石流域划分及治理

图5拦挡坝工作原理图

图6梳齿坝工作原理图

图7谷坊坝工作原理图

表7各个坝库容量

8 个谷坊坝群与 2 座拦挡坝和 1 座梳齿坝结合组成综合消能系统,拦挡松散物源的方量,大约为98000 m3,而泥石流能倾泻下来的方量大约为 104000 m3,加上坝体能稳定一部分的松散物源致其无法下落。足够将50 a一遇泥石流爆发流量依次阻挡于各级坝体之间,如此便能将上游形成区及流通区泥石流全部拦挡,拦挡坝过程中达到了“水石分离”的效果,大大提高了泥石流沟下泄安全度。

5 结论

针对黏性泥石流破坏力大且在中国广大山区频繁发生的问题,研究泥石流形成的地质条件,分析现有的泥石流力学模型,为泥石流的防治提供依据,并对拦挡坝、梳齿坝、谷坊坝等不同的控制手段进行对比探讨,得出结论如下:

(1)为防治长距离沟谷型黏性泥石流的对下游的灾害,设置主控设施拦挡坝和梳齿坝,将大量的松散物源拦截在泥石流的形成区和流通区,能很好的降低泥石流容重,对泥石流的破坏作用进行了很大的削弱。设置谷坊坝能够及时留下泥石流中的石子泥沙并将水排走。通过这种梯次配置分段拦截的防治措施,可以将泥石流的集中启动转化为分散启动大大降低了泥石流的破坏力。

(2)拦挡、坝梳齿坝和谷坊坝群在降低泥石流重度的时候,水源条件并没有改变,但是泥石流通过坝体后固体物源被拦挡,水会顺着坝体所预留的排水孔向下游运动,这种及时的排水行为有效地防止了坝体旁边的松散物源的再次启动,很好地避免了泥石流的二次灾害。

(3)泥石流灾害预警是防治泥石流产生重大危害的关键一环,因此,在泥石流的防治过程中,要加大及时预警系统的效能、准确度,以确保最大程度的泥石流灾害准备及预防措施