摘要

城市扩展过程中大量沟谷区域被侵占填埋,导致地表水的地表汇流路径丧失,地表水入渗填土内形成规模化的地下径流。填土内部的规模化同向渗流,会对大规模的填土土体结构和稳定性产生影响。限于不同城市地质条件和地形条件的差异性,此种潜在危害此前较少受到关注,已发生的填土沉陷和不均匀沉降多归因于压实度不达标和均匀性不好。本文结合具体工程项目提出了在填土回填时期埋设降水管或敷设排水层的工程措施,可有效降低地下水的积累,快速疏导地下水,减轻地下水渗流对土体填土土体结构和稳定性的影响。

Abstract

During the process of urban expansion, a large number of valley areas are occupied and buried, resulting in the loss of surface water runoff paths and the infiltration of surface water into the fill soil, forming large-scale underground runoff. The same directional seepage inside the backfill soil will have an impact on the structure and stability of large-scale backfill soil. Due to the differences in geological and topographical conditions in different cities, this potential hazard has received less attention before. The occurrence of soil subsidence and uneven subsidence is mostly attributed to inadequate compaction and poor uniformity. This article proposes engineering measures for burying precipitation pipes or laying drainage layers during the backfilling period of soil filling, which can effectively reduce the accumulation of groundwater, quickly divert groundwater, and alleviate the impact of groundwater seepage on the structure and stability of soil filling.

0 引言

宜昌市城区为丘陵隆岗地貌,区域岩性为泥质粉砂岩、细砂岩,这两类岩体(含风化层)开挖破碎暴露后,受短时日照雨淋后迅即裂解、风化为砂土。城市扩展过程中大量隆岗洼地被山体挖方岩土填埋,回填土方以就近开挖的山体岩石碎块、覆盖层土料为主。掺和黏粒、粗颗粒的深厚填方在地下水的长期渗流、冲蚀下易产生细粒的流失,甚至潜蚀现象,进而导致原本压实的填方产生不均匀沉降变形,严重影响后期场地的使用(耿贺松和耿敬, 2004)。该点在过去的生产实践中少有人关注,不少工程都出现了类似的问题。

本文结合地区工程项目《宜昌“两馆一墓”(殡仪馆、火化馆及公墓)迁建项目岩土工程勘察》,初创推荐采用在原始地表预埋沿沟谷主径流方向的排水管,以及在填土回填时不同深度敷设级配碎石排水层的方式,及时疏导地下水,有效降低地下水的积累,减缓地下水在土体中同方向长期渗流,改善区域水文地质条件,减轻地下水渗流对土体填土土体结构和稳定性的影响(陆凯杰,2024)。

1 工程概况及地形地质条件

1.1 地形地貌及工程概况

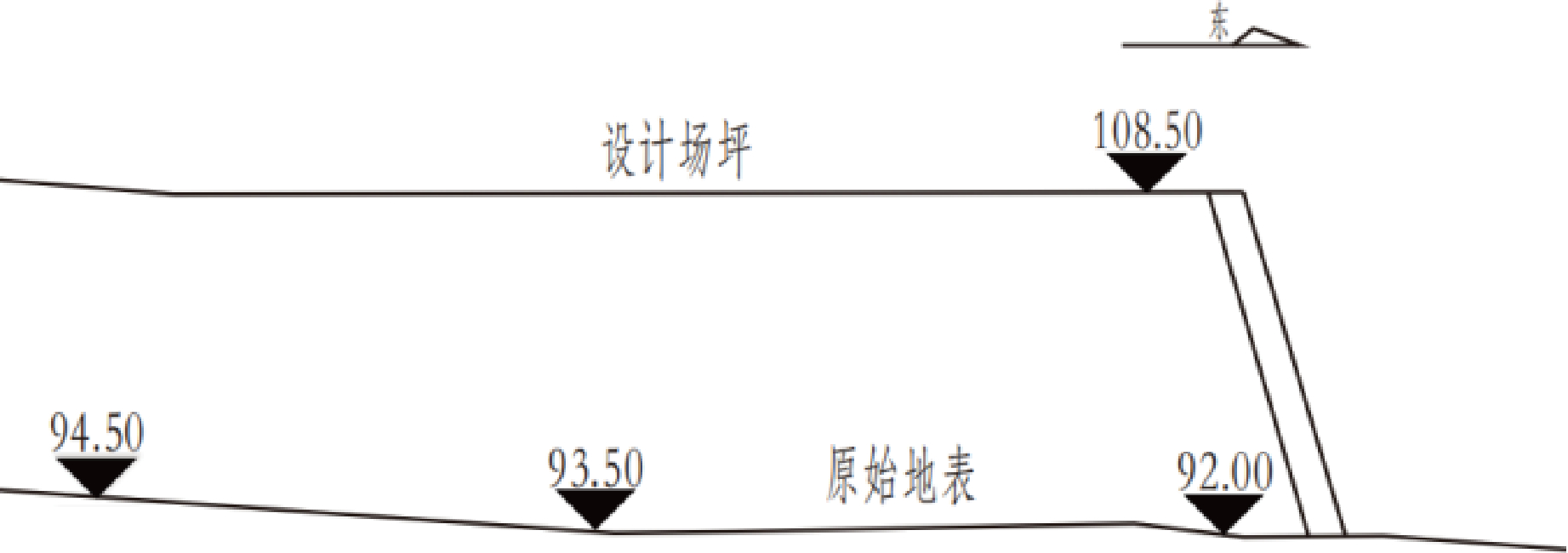

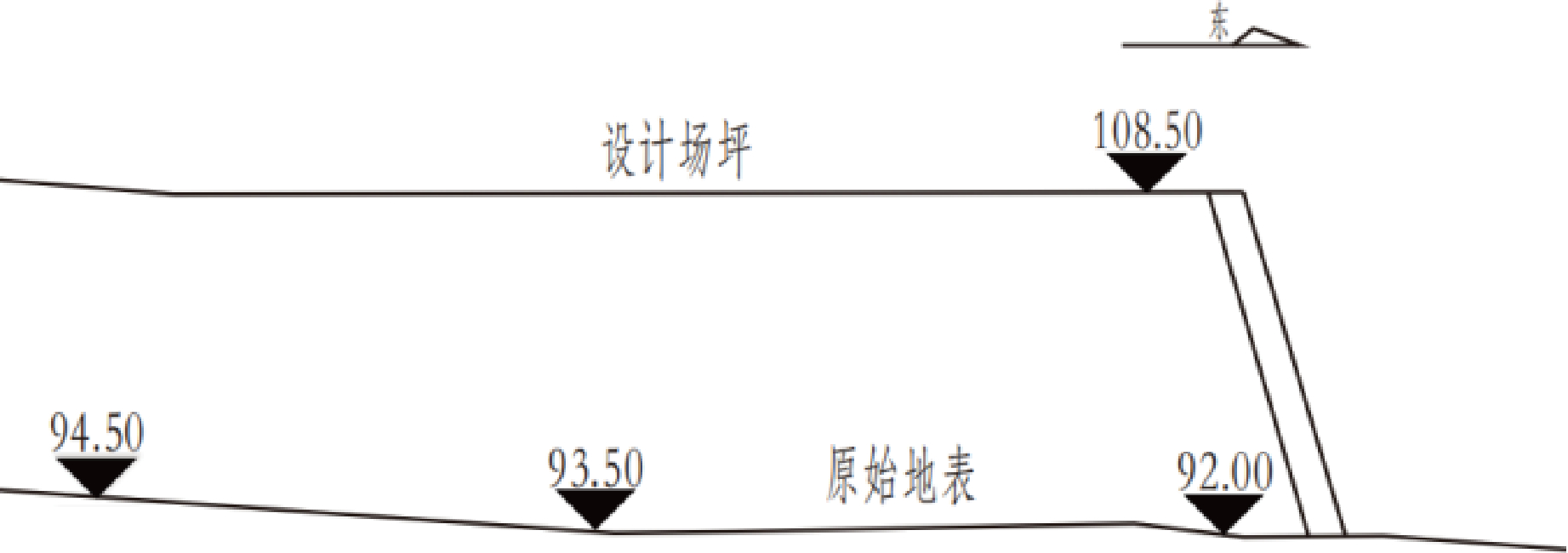

宜昌市两馆一墓项目场址位于宜昌市点军区联棚乡长岭村四组低山丘陵的沟谷地带,场区整体位于一处东西向的丘陵沟谷内,西高东低,长约800 m,南北宽40~200 m,沟谷内部地势较平缓,地面标高自西向东 114~92 m;沟谷两侧丘陵坡度多在 30°~40°,山体高度 110~150 m。沟谷谷口断面的汇流面积为 0.5 km2,沟谷底部有一条纵贯的沟渠,为沟谷内的最低侵蚀基准面(图1)。

本项目将对整个沟谷进行工程利用,将在沟谷边缘切方回填至中央区域形成项目用地,最厚回填区位于东侧谷口区域,回填厚度 14. 0~16.5 m,谷口处拟采用加筋土挡墙予以支挡。场地原始地貌见下图1,场地用地纵断面示意见图2。

1.2 地质情况及水文地质条件

1.2.1 场地回填前水文地质条件

场地内原始覆盖层为冲积作用形成,以粉质黏土为主,分布于沟谷区域底部,大部分区域厚度在 3~7 m,均厚 4.1 m。灰黑色为主,湿,可塑偏软,含少量粉砂,具有较明显的水平层理,土体内水平渗透系数约4. 0×10-5 cm/s。该层下部即为下伏下白垩统五龙组细砂岩,为不透水岩层。原始沟谷内无大型地表水体,大气降水后沿沟谷四周的分水岭分隔的山体坡面汇流至沟谷中央地势低处的水渠内,并最终流向东侧沟口外侧的河流内,只少量入渗地下形成地下水。

图1场地原始地形(东侧为沟谷谷口)

图2纵断面示意(东侧为沟谷谷口)

粉质黏土(含粉砂)含微量孔隙,属弱透水层,渗透系数约4. 0×10-5 cm/s,接收地表水入渗并补给; 强风化砂岩为中等透水层,渗透系数1.5×10-5 cm/s,含少量基岩裂隙水,富水性极不均匀,水量小,主要接受大气降水入渗补给;中风化砂岩为相对隔水层。据含水岩土层性质,本场地原始地貌条件下的地下水主要为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。

(1)松散岩类孔隙水及其补径排条件

松散岩类孔隙水主要分布于粉质黏土中。场内粉质黏土中含少量的粉砂,具一定的孔隙,弱透水,经长期地表水入渗补给,其中含一定量地下水,水量受晴雨天气影响。当地下水补给量较少时,经一定时间排泄,自由水逐渐散失,土体中地下水表现为弱结合水(经扰动后可析出,比如桩孔开挖扰动),无稳定统一的水位;当经历一定时间降水后,土体缓慢接收地表水入渗,根据不同地段的渗透性,土体内部开始不均匀出现自由水,水量微弱。积累到一定水力梯度后,自由水开始向地势低的中间沟谷底部径流,并向场地东侧下游段的沟口处排泄。

(2)基岩裂隙水及其补径排条件

基岩裂隙水的特点是水量一般较小,在岩层出露地表的地方接受降水入渗补给,并沿地层坡度向地势低处水平运移和排泄,水量受大气降水直接影响,可不考虑其对上部地层的含水量影响。

本项目勘察过程中遇多次降雨,后于谷地区域多数钻孔测得地下水,水位高程 90~94 m,位于下伏岩层以上附近,且西高东低,表明场内地下水具有较一致水力梯度方向。即场内地下水具有典型的“谷地汇流-地表水下渗形成地下水-地下水产生水力梯度——地下水向地势低处渗流”的特征(陈启国等,2011;高巧利和马志超,2021;王晓光, 2022)。

1.2.2 场地回填后水文地质条件

按建筑规划,沟谷内大面积挖山回填,回填厚度自谷内向外 5. 0~16.5 m,尤其是沟谷出口处厚度多在 14~16.5 m。场区回填至设计地表后,沟谷内地面标高大面积抬升 5. 0~16.5 m,分水岭未变,谷口断面的汇流面积未变,但场内一部分原始斜坡因切方变得更陡,坡面植被亦因后期大面积的墓穴建设而减少,地表植被截留降水量变少,降雨入渗量变大。此外沟谷内地面与山坡坡脚的土岩交界的地带,地形迂回转折,回填时未做专项切脚隔水,且因是边角地段压实措施未能有效实施,压实度无法达到设计要求。

以上原因将导致大气降水后会出现大量地表水沿土岩结合地带入渗地下,地下水径流量将明显大于沟谷改造前。当经历一定时间降水后,土体缓慢接收地表水入渗,根据不同地段的渗透性,土体内部开始不均匀出现自由水,积累到一定水力梯度后,自由水开始向地势低的东侧沟谷出口区域径流。

其地下水水力特征与沟谷回填之前的基本一致,同样为“谷地汇流-地表水下渗形成地下水-地下水产生水力梯度-地下水向地势低处渗流”的特征。但因为后回填的填土渗透性显著大于原始地层的黏性土,故这一地下水渗流过程将主要发生在填土内部。

2 渗流破坏的原理、危害及常用防治措施

2.1 渗流破坏类型及原理

渗流破坏的形式一般分为4种类型,即管涌、流土、接触冲刷和接触流失。在单一土层中,以管涌和流土破坏较为常见。

场内土方的主要成分为开山岩石碎块、风化岩、山坡少量覆盖层土体,在施工阶段,取得代表性组分进行颗粒分析试验,并剔除局部所夹的少量大块体,成果见表1。

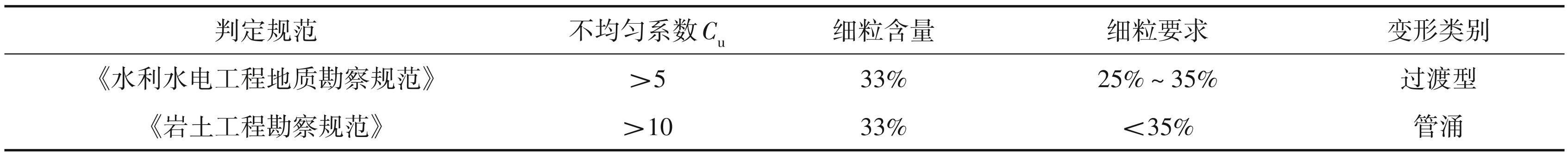

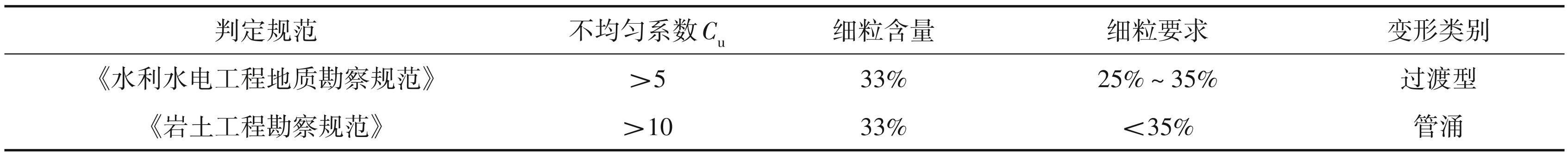

根据《水利水电工程地质勘察规范》附录G以及 《岩土工程勘察规范》7.3 节,分别判定无黏性土的渗透变形类别如下:

表1回填土方颗分级配

表2渗透变形类别判定

根据颗分数据和级配曲线,场内回填土方的组分名称为砂土,同时夹黏粒,级配连续。根据《水利水电工程地质勘察规范》的判定结果,场内回填的土方渗透变形类别为过渡型,即管涌、流土的形式均可能存在,考虑到本工程的特点,将以管涌为主; 根据《岩土工程勘察规范》的判定结果,场内回填的土方渗透变形类别为管涌型。综合而言,场内回填的土方渗透变形类别为管涌型(姚志雄等,2016)。

2.2 填土渗流过程和预测分析

受排泄路径的影响,场内地下水的径流总体向东侧谷口方向。地下水在土体中渗流的过程受到土体颗粒的阻碍,流经土体的水流会对土颗粒和土骨架施加渗透力(李广信等,2013)。在渗透力的作用下,填土中的细颗粒在粗颗粒之间的通道孔隙中发生同向迁移,一定时间后,细颗粒逐渐流失,渗流通道形成管道,通道逐渐扩大,最终导致管涌发生。

可以预测的是,当本场地的深厚填土在极端降雨天气和经年累月的地下水渗流过程中,填土内部细颗粒势必逐渐漏失,最终导致填土内空洞、局部沉陷,甚至导致建筑桩基桩侧土体缺失,危害桩基安全。

2.3 填土渗流危害及常用防治措施

通常回填的土方不会存在较多砂粒,但宜昌城区的沟洼隆岗地形和地质情况导致大量沟洼、狭长沟洼地带回填的是容易风化为砂粒的砂岩,回填后原始地表径流路径改变成了地下水径流路径,渗流危害成为了重要问题(朱晓天,2022)。

常用的预防、防治可掺和黏性土改变土体级配,避免土体形成渗流破坏的理论条件。但该方法在场地回填初期并无可行性,一是性质单一的黏性土不易获得,二是成本过高。一种可行性较好且效果良好的措施亟待提出。

3 深厚填土渗流破坏防治措施

根据本土方回填工程的地下水由四周山坡坡面向中央沟谷汇流的水文地质特征,推荐采用两种方式进行填土渗流破坏的防治。

3.1 地下埋管降水

《土工合成材料应用技术规范》中提出了一种埋管降水的技术措施,即对回填工程预埋排水管进行地下水收集,再进行抽排或直排,效率高且管材敷设有反滤材料,有效降低细颗粒流失(温彦锋, 2014)。

具体做法为,在工程回填的初期,清表后改建原始地表的纵向水系时,即在合适的位置布设多条从谷内延伸至谷口的管路。管路采用外包薄层热黏型无纺土工织物(反滤材料)的带孔管材,管材可选用塑料管、波纹管或混凝土管,考虑到耐久性,宜选择混凝土管。

3.1.1 反滤材料的技术要求

用作反滤的无纺土工织物单位面积质量不应小于 300 g/m2,拉伸强度应能承受施工应力。反滤材料的保土性应符合下式:

(1)

式(1)中:O95—土工织物的等效孔径(mm);d85 —被保护土中小于该粒径的土粒质量占土粒总质量的 85%;B—与被保护土的类型、级配、织物品种和状态等有关的系数,应按表4.2.2的规定采用。

在本式中,d85 取 26.2 mm,B 取 1,故 O95≤26.2 mm。

对于反滤材料的防堵性,被保护土级配良好,水力梯度低,流态稳定时,其等效孔径应符合下式要求:

(2)

式(2)中:d15—土中小于该粒径的土粒质量占土粒总质量的 15%;本式中 d15取 0. 055 mm,故 O95≥ 0.165 mm。

综前,本工程埋管的反滤材料等效空间的取值范围较宽泛,可取 0.165~26.2 mm,考虑到无纺土工织物等效孔径普遍小于 0.20 mm(徐伟利和黄文涛,2017),则建议根据市场提供的样材进行选择,宜小不宜大,符合要求即可。

3.1.2 管材及布置的技术要求

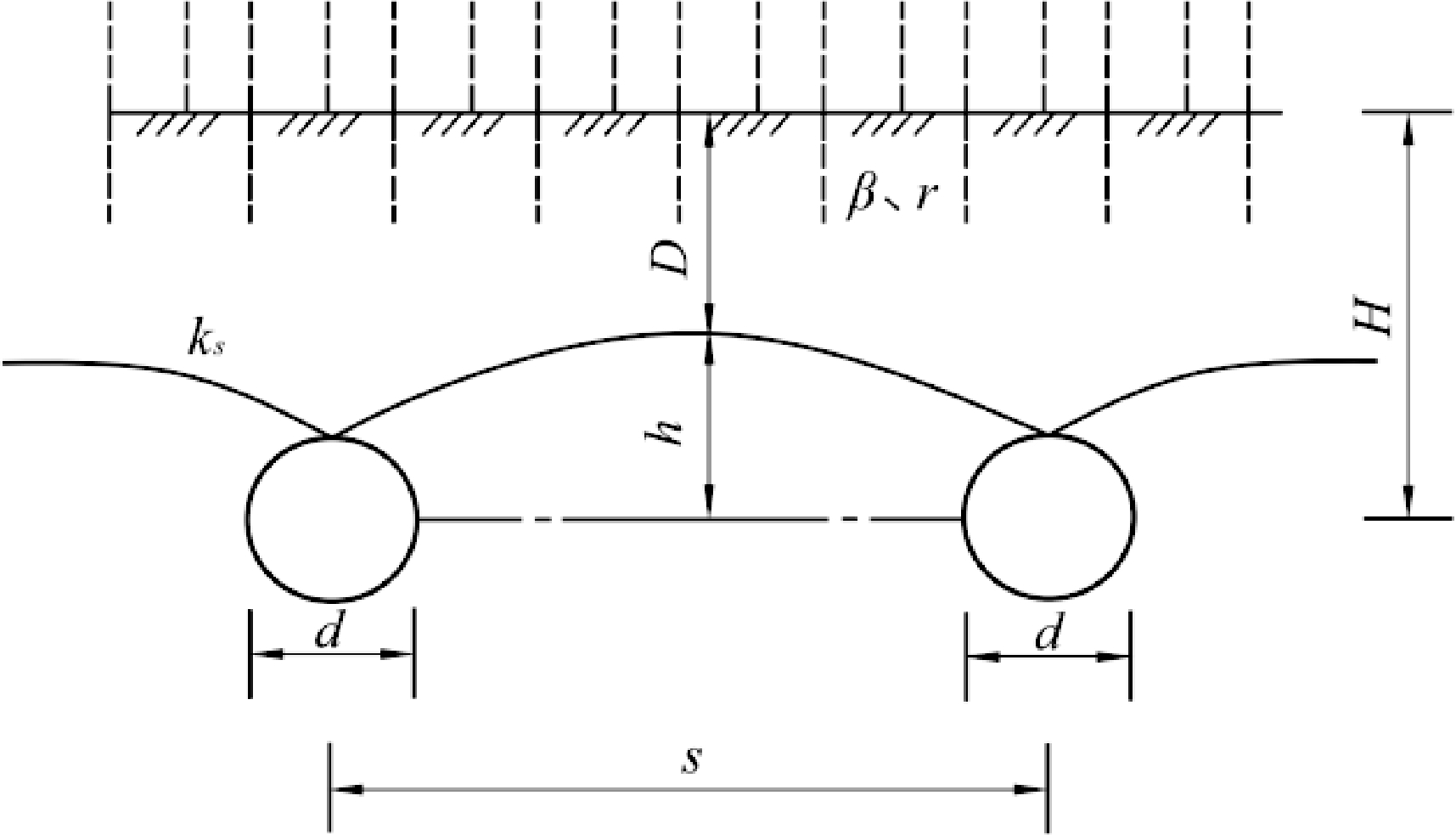

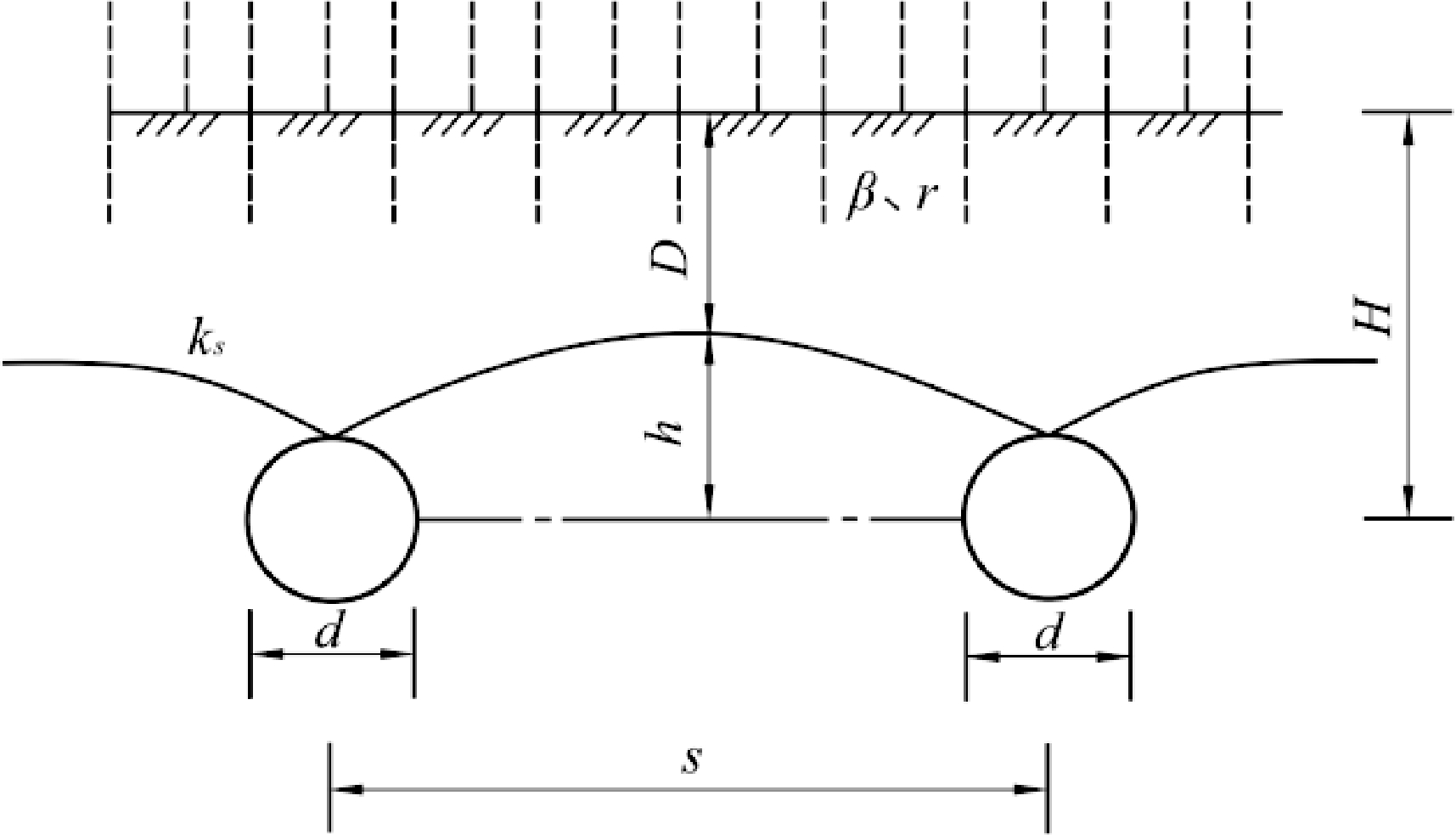

管材的埋设应符合下列要求,管材埋设示意图见图3,每根排水管分配到的降水量按下式计算:

(3)

式(3)中:β—地基土的入渗系数,建议取 0.5;r —降水强度(m/s),按日最大降水强度计;

s—排水管间距(m);L—排水管长度(m)。

每根管的进水量按下式计算:

(4)

式(4)中:ks —地基土的渗透系数(m/s);h—规定最高地下水位与排水管中心线的高差(m)。

宜昌市的日最大降水强度为 183.9 mm,即 r= 2.13×10-6 m/s,排水管长度 L 取沟谷总长 800 m,回填土的渗透系数取经验值 3. 0×10-2 cm/s;为保持填土内部地下水排泄顺畅,地下水位与排水管中心线的高差h可取1~3 m,本次取2 m。管道系统的排水安全系数取 2. 0~5. 0,考虑到近年极端降雨天气频发,故取5. 0。

则 qr/qc = 5. 0,得地下埋管间距 s=106 m。即本场区埋设一根排水管即可。

图3地下埋管布置示意图

3.2 敷设排水层

参照道路基层排水,在基层粒料中或面层下设置透水性强的土工复合排水网将来水迅速汇流至道旁纵向排水沟的原理,对本工程在土方回填压实过程中,可在不同深度布设无纺土工织物网或砾碎石。当地表水下渗成为地下水时,将在这些排水体区域通过排水体汇集并向填土外部排泄,避免地下水在填土体内部的长距离、大范围的径流和运移,有效降低渗流过程中可能出现的潜蚀、管涌等破坏,增加填土体的耐久性、稳定性。

排水层可间隔5~8 m的厚度敷设一层,从底部原始地面开始。敷设无纺土工织物时,在东侧沟口区域与加筋土挡墙进行衔接并穿过挡墙面板,尚可在挡墙面板上设置横向排水管用以汇接土工织物收集的地下水并排除场外。敷设砾碎石时应掺和中粗砂,厚度 30 cm,在东侧沟口区域应衔接加筋土挡墙墙脚的排水沟。

3.3 地表水入渗防治

降低地下水破坏的首要方式是减少地下水水量,避免地下水上涨形成大规模的同向运移,有效降低地下水渗流的水力梯度,从而降低渗流破坏。本场地大面积回填后,除地表排水系统需要重构之外,最重要的是山坡下缘的边界地带应进行隔水和截水。全场地均应在山坡下缘的土岩交界地带布置截水沟和做好山坡坡面的绿化,降雨后雨水沿没有持水作用的坡面快速聚集并向下汇流,在坡脚区域冲蚀土岩结合面,填筑的土体很快会被流水冲蚀,地表水几乎完全入渗填土内部。一套设计合理、施工精细的坡脚排水系统是降低地下水水量的直接保障。

4 结论

砂岩丘陵隆岗区的城市扩建填筑了大量沟谷,这些区域的原始地表径流转变为地下径流,地下水的渗流对深厚填土的水土流失将产生不利影响。本文初创推荐了两种措施,一是埋管降水,在沟谷原始地表布设沿地下水流向的外包反滤土工材料的带孔管路,及时收集和排泄地下水;二是回填期在不同深度敷设土工织物排水网或级配碎砾石,原理同样为设置地下水快速通道,及时排出。两种方式适用于山区、丘陵区,土方填筑后存在临空面的可直排。

降低地下水渗流破坏的首要方式仍是改善填筑土体的级配,采取截排水措施降低和减少地下表入渗地下。需要注意的是,近 10 a来已有大量沟谷回填了本文所述的砂岩填方,目前业内已有此类场地地面不均匀沉降的例子,采用的解决方式是注浆处理。地方监管部门宜将其纳入监管,场地使用单位亦应加强地下水水位和流速检测,必要时进行填土分析,提前介入治理。