摘要

数字经济时代,地质勘查行业亟需转型升级。面临体制机制改革滞后、数字化投入与传统业务平衡难度大、跨部门协同创新能力不足等问题。本文提出构建智能化地质调查与监测系统,打造地质大数据共享服务平台,推进业务流程数字化重塑,发展基于云计算的地质服务新模式,培育地质数据驱动的新兴产业,建立产学研用深度融合创新机制等策略,通过“互联网+大地质”开辟地勘经济转型升级的新思路,实现地勘行业高质量发展。

Abstract

In the era of digital economy,geological exploration industry is in urgent need of transformation and upgrading. It is faced with problems such as the lagging reform of institutional mechanisms,the difficulty of balancing digital investment with traditional business,and the lack of cross-departmental collaborative innovation ability. This paper proposes strategies such as building an intelligent geological survey and monitoring system,building a geological big data sharing service platform, promoting the digital reshaping of business processes,developing a new model of geological services based on cloud computing,cultivating an emerging industry driven by geological data,establishing a deep integration and innovation mechanism for production,university and research,and opening up new ideas for the transformation and upgrading of geological exploration economy through "Internet + big geology". To achieve high-quality development of the geological prospecting industry.

0 引言

地质勘查作为国民经济的基础性、战略性产业,在保障国家能源资源安全、支撑经济社会发展、服务生态文明建设等方面发挥着不可替代的作用。然而,当前地勘行业普遍面临着传统发展模式难以为继、核心竞争力不强、创新动力不足等突出问题,亟须加快转型升级步伐,主动融入数字经济发展大潮。“互联网+大地质”作为地勘行业与数字技术深度融合的新模式,为破解发展瓶颈、实现转型升级提供了新的思路和路径。

1 “互联网+大地质”对地勘经济的影响

1.1 重塑地勘信息获取模式

传统地勘信息获取主要依赖人工实地调查与野外勘察,存在效率低、精度不足、数据分散等问题。而“互联网+大地质”利用物联网、移动互联网等先进技术,通过部署智能传感器、无人机等设备,实现了地质信息的自动化、高精度、实时化采集与传输。这一变革极大地提升了地勘信息获取的时效性和准确性,减少了人力成本投入,为科学分析地质数据奠定了基础(雷传扬等,2021)。同时,“互联网+”还为地质信息的共享与交流搭建了便捷高效的平台。地勘单位可以通过互联网实现数据资源的共享共用、业务流程的优化重组、技术方案的迭代升级,促进了跨区域、跨部门的协同作业,提高了地勘项目实施的整体效率。可以预见,“互联网+”正在重塑地勘信息获取的技术路径、业务模式和协作方式,为地勘经济的创新发展注入强劲动力。

1.2 提升地质数据应用价值

长期以来,由于数据分散、标准不一、共享难等问题的存在,这些宝贵的数据资源却难以得到充分利用,成为制约地勘行业发展的瓶颈之一。随着 “互联网+大地质”的兴起,这一局面正在被打破。先进的大数据、云计算等技术为地质数据的价值挖掘开辟了新的途径。通过对海量地质数据进行采集、清洗、集成与深度分析,“互联网+大地质”实现了数据资源的标准化、规范化管理,使得分散的、异构的数据得以有效整合,数据质量和可用性大幅提升。在此基础上,利用大数据分析技术,可以从地质数据中挖掘出隐藏的地质规律和关联性,形成新的认知和洞见。这不仅为矿产资源勘查、地质灾害防治等传统地勘业务提供了精准指导,也为国土资源管理、生态文明建设等宏观决策提供了科学依据。地质数据应用价值的充分释放,必将拓展地勘经济的发展空间,催生新的业务增长点,推动地勘行业实现创新驱动、高质量发展。

1.3 提高地勘资源配置效率

在传统的地勘模式下,受地理空间的限制,地勘单位往往难以实现内外部资源的有效整合,导致资源配置效率低下。而“互联网+”的出现,为提高地勘资源配置效率提供了新的解决方案。借助互联网平台,地勘单位可以突破地理位置的束缚,与高校、科研院所、生产企业等建立起紧密的合作关系。通过与高校和科研院所的合作,地勘单位可以获取前沿的勘查技术和理论知识,提升自身的技术水平;通过与生产企业的合作,地勘单位可以实现勘查成果的快速转化,加速产业化进程。同时,互联网平台还可以促进地勘市场的透明化,各类市场主体可以便捷地发布供需信息,实现技术、人才、装备等资源的高效对接和优化配置。这不仅有利于降低地勘单位的勘查成本,提高勘查效率,也有助于增强地勘单位的市场竞争力,实现地勘行业的优胜劣汰和健康发展(高彩霞等,2020)。可以说,“互联网+”正在重塑地勘资源配置的方式,推动地勘行业走向更加高效、协同、开放的发展模式。

2 “互联网+大地质”背景下地勘经济转型升级的必要性

2.1 顺应数字经济发展趋势

当前,数字经济已成为引领全球经济增长的重要力量,其规模不断扩大,增速持续领先。据《“十四五”数字经济发展规划》指出,2020 年,中国数字经济核心产业增加值占国内生产总值(GDP)比重达到 7.8%。全球数字经济白皮书(2023 年)显示, 2022 年,51 个国家的数字经济增加值规模为 41.4 万亿美元,同比名义增长 7.4%,占 GDP 比重的 46.1%(表1)。这一数据充分说明,数字经济已成为全球经济发展的新引擎,代表着未来经济发展的方向。在数字经济的浪潮下,新一代数字技术如5 G、人工智能、区块链等正加速演进,推动数字经济进入深度融合、跨界创新的新阶段。这为传统产业转型升级带来了前所未有的机遇和挑战。地勘行业作为传统产业,必须主动顺应这一发展大势,以数字化、网络化、智能化为主线,加快推进“互联网+ 大地质”的转型升级进程。

表1“十四五”数字经济发展主要指标

2.2 突破传统地勘模式局限

传统的地勘模式长期以来制约着地勘行业的发展。受技术手段和管理模式的限制,地勘项目普遍存在周期长、成本高、效率低等问题。这种传统模式已难以适应新时期经济社会高质量发展的需求。地勘行业亟需突破传统模式的桎梏,探索转型升级的新路径。而“互联网+大地质”的兴起,为破解这一发展瓶颈提供了新的可能。通过将数字技术与地勘业务深度融合,“互联网+大地质”可以从多个维度推动传统地勘模式的变革。在勘查方案设计环节,利用大数据分析和智能算法,可以优化勘查方案,提高针对性和精准度;在野外作业环节,应用物联网、移动互联网等技术,可以实现数据的实时采集和传输,提高作业效率,缩短勘查周期;在数据管理环节,建立地质大数据平台,可以打通数据壁垒,促进数据共享开放,实现跨区域、跨部门的协同创新,避免重复勘查,降低成本。

2.3 提高地勘行业竞争能力

随着市场化改革的不断深化,众多主体加入市场竞争的行列,传统的地勘单位在竞争中逐渐暴露出发展活力不足、创新动力不强等短板,在市场竞争中处于劣势地位。这些问题已成为制约地勘行业发展的瓶颈,亟需突破转型、提升竞争能力。而 “互联网+大地质”的兴起,为提升地勘行业竞争能力提供了新的路径。通过数字化转型,地勘单位可以利用大数据、人工智能等技术提升运营效率和管理水平,建立敏捷高效的组织体系,增强快速响应市场需求的能力。同时,“互联网+”还为地勘业务模式创新开辟了广阔空间。地勘单位可以依托互联网平台,拓展服务领域,开发新型业务模式,突破传统业务范围的限制,培育新的利润增长点,提升市场竞争力(吴义,2019)。此外,“互联网+大地质” 还为加强产学研用合作提供了便利条件。地勘单位可以借助互联网平台,与高校、科研院所、企业等建立紧密的合作关系,整合优势资源,提升自主创新能力,掌握核心技术,在市场竞争中赢得主动权。

3 地勘经济转型升级的难点

3.1 体制机制改革滞后于转型需求

当前,地勘行业正处于转型升级的关键阶段, 2023年,全国非油气地质勘查投入资金达到200.72 亿元,同比增长 7.7%,这标志着连续 3 年实现了正增长(图1)。资金的主要来源包括中央财政(46.23 亿元,占总量的 23. 0%)、地方财政(85. 04 亿元,占总量的 42.4%)以及社会资金(69.45 亿元,占总量的 34.6%)。而在矿产勘查领域,投入资金为 117.56 亿元,占总投入的 58.5%,同比增长 18.5%。主要投入的矿产包括煤炭、铀、金、铜、铅锌和铁。这些数据表明,地勘行业的投入规模在不断增长,但体制机制改革的步伐却相对滞后。地勘单位普遍存在体制机制僵化、运行效率低下等问题,制约了转型升级的进程。截至2023年底,全国地勘单位在职人员总数为41.53万人,同比减少3.7%。地质勘查人员数为 16.87 万人,技术人员占地质勘查人员的比例为 14.52 万人。2023 年,全国地勘单位实现总收入 3949.39 亿元,同比增长 0.1%。其中,地质勘查收入为 670.49 亿元,占总收入的 17% 左右。这些数据反映出,地勘单位的人员结构和收入结构亟需优化,传统的管理体制难以适应“互联网+”时代的发展要求,影响了数字化转型的推进力度。

3.2 数字化投入与传统业务平衡难度大

“互联网+大地质”是地勘行业顺应数字经济发展趋势、实现转型升级的重要抓手。但对于长期从事传统地勘业务的单位而言,推进这一系统工程绝非易事。在数字化转型和传统业务维持之间寻求平衡,是摆在地勘单位面前的一道难题。一方面, “互联网+大地质”需要大量的资金、技术、人才等资源投入。建设智能化地质调查与监测系统、研发地质大数据平台、优化业务流程、培养复合型人才等,都需要持续而大规模的投资。而这些投入在短期内难以产生直接的经济效益,反而会加重地勘单位的资金压力。特别是在当前经济下行压力加大的背景下,地勘单位的财务状况普遍较为困难,数字化转型面临着资金瓶颈的制约。另一方面,如果过度偏重数字化投入,则可能会影响传统地勘业务的正常运转。地勘单位的收入和利润主要来源于传统的地质勘查等业务。这些业务虽然存在模式粗放、效率不高等问题,但在相当长的时期内仍将是地勘单位的主要收入来源。如果为了推进数字化转型而削减传统业务的投入,可能会造成业务中断、市场份额下降等风险,影响地勘单位的生产经营稳定。

图12006—2023年全国非油气地质勘查投入对比图

表2全国非油气地质勘查及矿产勘查领域投入资金

3.3 跨部门协同创新能力有待提升

“互联网+大地质”是一项复杂的系统工程,涉及地质勘查、信息技术、数据科学等多个领域。因此,推动这一转型升级进程,离不开跨部门的协同创新。首先,地勘部门需要与信息技术部门合作,引入大数据、人工智能等先进技术手段;其次,与数据科学部门合作,提升地质数据的分析挖掘和应用能力;此外,还需要与其他相关部门协同,优化业务流程,创新服务模式(张强和任胜章,2019)。可以说,跨部门协同创新是“互联网+大地质”的关键所在。然而,受传统的条块分割体制影响,地勘单位普遍存在部门壁垒高、协同创新意识不强等问题。各部门往往各自为政,缺乏沟通交流和资源共享,创新活动存在重复、分散、低效等问题。特别是地勘部门与信息技术、数据科学等新兴部门之间,在理念、语言、文化等方面存在较大差异,协同难度更大。这些问题严重影响了“互联网+大地质”的推进效果,制约了地勘单位的转型升级进程。

4 “互联网+大地质”推动地勘经济转型升级的路径

4.1 构建智能化地质调查与监测系统

智能化地质调查与监测系统的构建是地勘行业实现数字化、智能化转型的重要方向和关键抓手。这一系统综合运用物联网、北斗导航、无人机、大数据、云计算等新一代信息技术,通过天空地一体化的技术手段,实现对区域地质环境的全方位感知和实时监测,为地质勘查、灾害防治等提供精准的数据支撑和决策依据。智能化地质调查与监测系统的建设需要解决数据采集、传输、存储、分析、应用等环节的技术难题,实现海量异构数据的高效处理和智能分析。这对传统的地质调查模式提出了挑战,但也带来了转型升级的重大机遇。通过构建智能化系统,地勘单位可以突破人力、物力等资源的瓶颈制约,显著提升地质调查监测的效率和精度,推动业务模式和管理机制的变革创新。在这一过程中,地勘行业已取得了一系列突破性进展。以中国地质调查局为例,其发展研究中心开发的智能地质调查大数据应用体系,通过整合Hadoop生态体系和中国地质调查云平台,改进了地质调查非结构化数据的存储、检索和应用模式(图2)。地质环境监测院研发的滑坡智能监测预警系统,已在全国 2512 个地质灾害隐患点应用,有效预警了 15 起灾害,避免了 366 人伤亡。这些成果为智能化地质调查监测系统的建设提供了有益借鉴。未来,地勘单位应加快推进智能化地质调查监测系统的研发与应用,强化跨部门、跨领域的协同攻关,突破关键核心技术。同时,要注重数据的开放共享,促进政产学研用各方主体的深度合作,充分释放地质大数据的应用价值。只有以智能化转型为契机,加快构建现代地勘创新体系,才能不断提升地勘行业的核心竞争力,为经济社会发展提供更加有力的地质保障。

4.2 打造地质大数据共享服务平台

地质大数据是地勘行业的重要战略资源,但长期以来,数据分散、标准不一、共享难等问题制约着地勘行业的发展。打造集中统一、功能完备、资源丰富的地质大数据共享服务平台,已成为地勘单位推进“互联网+”转型的重要抓手。地质大数据共享服务平台的建设需要利用云计算、大数据等先进技术,对分散的地质勘查数据进行整合和标准化处理,实现数据的标准化汇交、在线检索、专题分析等功能,并注重开放性和共享性,促进各类主体间的数据共享与价值整合。中国地质调查局在地质大数据共享服务平台建设方面走在了前列。2017年,中国地质调查局发展研究中心牵头构建了“地质云”平台,实现了数据的全生命周期管理。2021年,自然资源部中国地质调查局又推出了“地质云 3. 0”,整合了多圈层、多专业、多要素的地球科学数据,数据量达到 7 个 PB,提供了大量数据的上云共享服务。“地质云 3. 0”还实现了地质调查“在线化” 工作体系,在智能调查、智慧编图、智能搜索等领域实现了示范应用。自上线以来,“地质云”平台得到了社会各界的广泛认可,截至2021年,注册用户达7 万人,访问量达 1500 万次,成为地勘行业数字化转型的成功样本。随着地质大数据共享服务平台的不断完善,地质大数据的应用价值将得到充分释放,催生出一系列新业态、新模式、新产业,成为助推地勘经济高质量发展的新引擎。

图2基于大数据技术的智能地质调查云(网格)平台架构

4.3 推进地勘业务流程数字化重塑

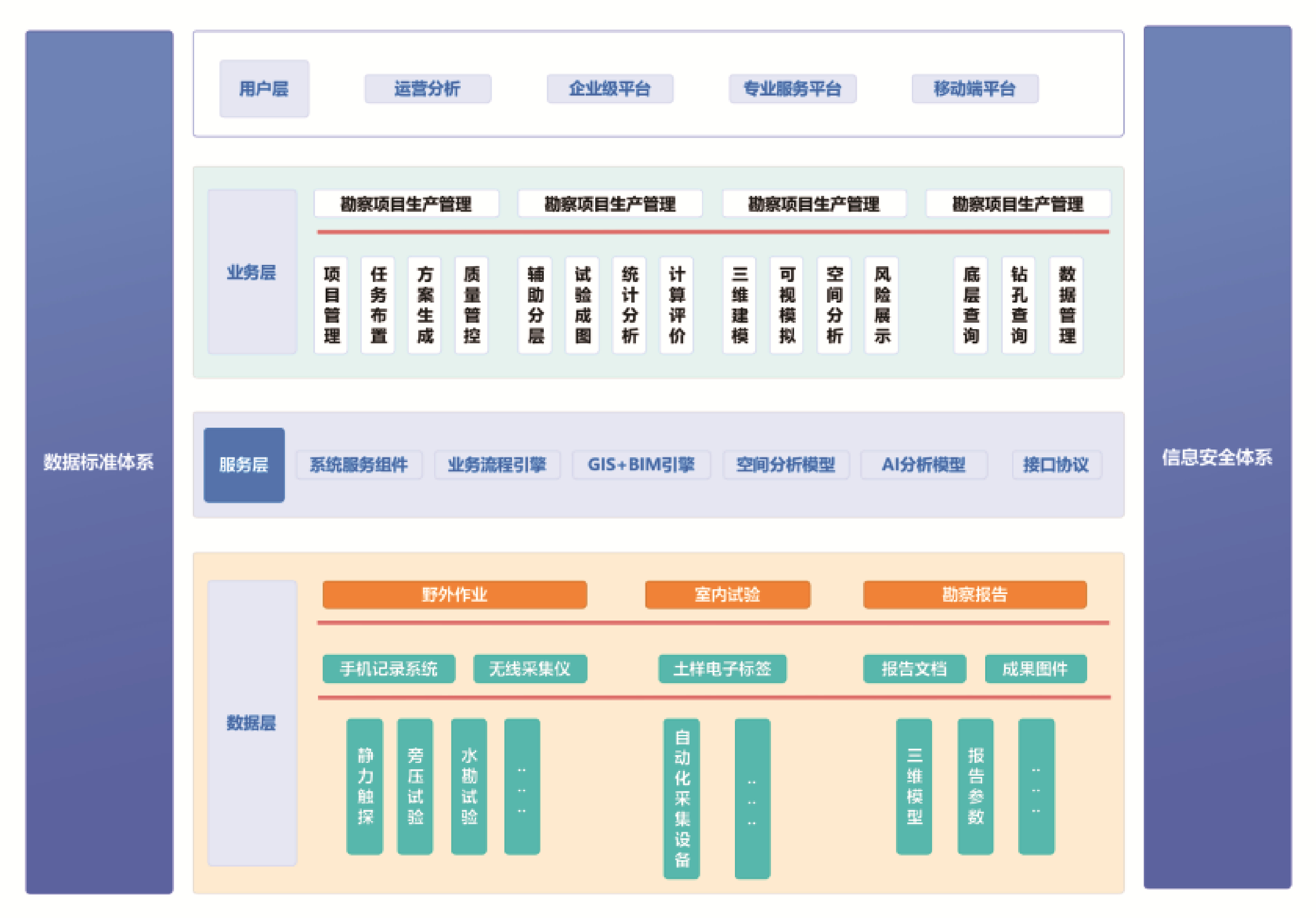

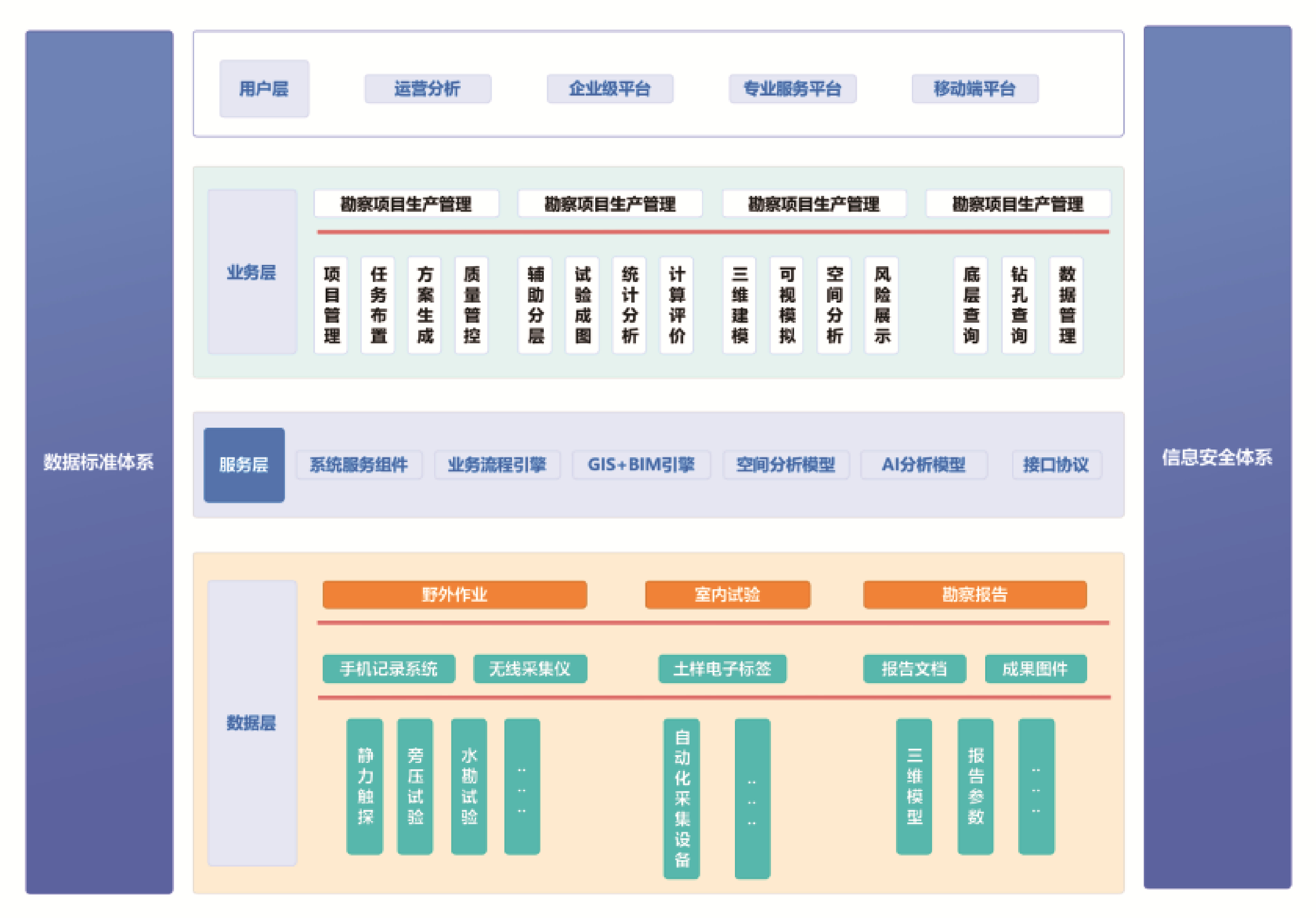

地勘业务流程的数字化重塑,是地勘单位实现数字化转型的关键抓手和突破口。通过系统梳理传统地勘业务流程,找准数字化转型切入点,利用信息技术手段对业务流程进行再造优化,地勘单位可以实现业务模式的革新升级,全面提升地勘工作的效率和质量(李杨,2017)。在推进地勘业务流程数字化重塑的过程中,可以借鉴岩土工程领域的实践经验。岩土工程业务的数字化转型,涉及勘察、测绘、监测、检测、物探等多个专业,其核心要素是数据驱动、数据加工和数据产品(图3)。这就需要统一数据标准和数据规范,实现业务系统间数据的互联互通和协同共享。同时,还需提高数据治理水平,通过建立企业级数据综合治理体系和管理框架,实现数据赋能企业发展(图4)。在实践中,地勘单位可以推行数字化勘查作业,建立数字化野外地质录入系统,利用平板电脑、笔记本电脑和智能手机等移动设备,实现各专业数据的实时采集与同步传输,提高一线地质工作的数字化水平。以贵州省地矿局为例,该局率先开展固体矿产数字勘查,实现了矿产勘查全过程的数字化,包括野外地质矿产勘查工作数据采集的数字化转型,并开发了数字勘查信息系统,统一了地质勘查制图标准,培养了一批数字勘查技术人才。此外,地勘单位还可以建立三维数字化管理平台,实现对地勘项目全流程的动态管控,提高项目管理的精细化水平;建立数字化报告编制系统,提高地勘成果报告编制效率,缩短成果交付周期。五矿勘查开发有限公司的实践值得借鉴,该公司利用大数据建立企业矿业数据库,建立找矿预测模型和资源评估模型,并运用于地质找矿及项目经济评价工作,体现了大数据在地勘业务转型发展中的应用前景。

图3岩土工程数字化转型架构图

图4勘察业务数字化转型系统框架

5 结论

总之,“互联网+大地质”是地勘行业顺应数字经济发展趋势、实现转型升级的必由之路。地勘单位应以创新发展理念为引领,以数字化转型为主线,深化体制机制改革,加快构建与“互联网+”相适应的现代地勘体系,全面提升地勘创新能力、服务能力和保障能力。只有积极拥抱数字经济浪潮,加快推进“互联网+大地质”转型实践,才能在新一轮科技革命和产业变革中抢占先机,为经济社会高质量发展提供更加有力的地质支撑和服务保障。