摘要

岩石表面穴状风化现象在全球各地区广泛发育,受地质、环境等条件影响,学界对其成因机制存在较大争议。陡倾面风化穴(tafone)在花岗岩等粒状岩石表面较为发育,泰山西麓球状风化花岗岩岩石陡倾面常发育有大量tafoni。本文经详细调查和综合分析,认为tafoni的发展过程可分为“幼年、少年、青年、壮年、老年、消亡”6个阶段,所有成熟风化穴都是由基岩表面穴状孔洞向岩石内部(即负球状)持续扩展而成,并最终将相互贯穿、融合为沟槽状并消亡。文章借助负球状风化理论,认为 tafoni 的形成是负球状风化的结果。负球状风化是一种特殊的球状风化现象,花岗岩原生节理对其具有控制和破坏作用;并通过化学风化、物理风化等作用,使岩穴呈球状向岩石内部风化扩展,与球状风化作用相耦合,大幅提高岩石风化速率。

Abstract

The phenomenon of cavernous weathering develop widely in different types of lithologies around the World. However, there are many controversies due to different geological and environmental conditions. Tafoni occur generally in granular rocks such as granite. A large amount of tafoni is often developed on the steep surface of spheroidal weathered granite at the west side of Mount Taishan. Based on detailed investigation and comprehensive analysis, this contribution suggests that there are six evolving stages of the tafonies, including the infant, childhood, youth, adult, elder, and departed stages. All mature weathering cavernous are formed by pits expanding into the interior of granite (i. e. , negative spheroidal weathering),and ultimately, result in interpenetration,fusion and dissolution. The article suggests that the formation of tafoni is the result of negative spherical weathering with the theory of negative spherical weathering. Negative spherical weathering is a special phenomenon of spherical weathering, which is controlled and destroyed by the primary joints of granite; weathering cavernous expand into rock as sphericity through chemical and physical weathering; the coupling style of negative spheroidal weathering with spheroidal weathering increases the rate of rock weathering significantly.

Keywords

0 引言

“岩穴”是一种分布广泛而形态特殊的微地貌景观,存在于全球各地区天然岩石表面(Chen et al.,2021),部分具有良好的观赏价值,构成重要地质遗迹景观(陈鑫和郭钰颖,2019),受到游客和地理学家、地质学家的广泛关注,其成因研究已有百余年历史(Chen et al.,2022),但依然存在较大争议 (刘东兴等,2022)。

20 世纪末至21世纪初,岩石缓坡面“岩穴”成因在国内地质学界引发广泛讨论,先后有“冰臼论” (韩同林等,1999;吕洪波,2010)、“壶穴论”(陈华堂等,1999;吴忱等,2012)、“差异风化说”(孙洪艳等, 2007;章雨旭和刘恋,2011)、“风化-风蚀作用及盐风化作用”(李洪江等,2001;Tian et al.,2013)、“寒冻风化”(周旭等,2014;朱银奎,2014)及“负球状风化”(施雅风,2010)等理论;近10余年来对岩石尤其是砂岩、花岗岩等粒状岩石陡坡面上岩穴的成因研究逐渐增多(宋召军等,2012;Huang and Wang, 2017;Chen et al.,2022)。目前国际上一般将发育在岩体陡倾斜或近直立侧壁上的孔洞称为“tafone (复数 tafoni)”,一般具有凹入的内壁、拱形的入口、平缓倾斜的底板和悬垂的帽檐(Turkington and Paradise,2004;Chen et al.,2019),成因可能与盐风化(Mcbride and Picard,2000;Strini et al.,2008)或者由化学风化主导的差异风化有关(Mellor et al., 1997;Huang and Wang,2017)。花岗岩类岩石在中国东部广泛出露(孙银行等,2021),形成众多名山,且普遍发育岩穴地貌景观(陈安泽,2007);但对这些岩穴尤其“tafoni”的成因争议较大。如宋召军等 (2012)认为崂山花岗岩近球形、椭球状“tafoni”由差异风化形成;吕洪波等(2017)则认为崂山海岸带花岗岩漂砾表面“tafoni”由盐风化形成;亦有研究表明潮湿水蒸气主导的化学风化对广东庙湾岛花岗岩表面“tafoni”的形成和发育起着关键作用,而盐风化作用相对较弱(Huang and Wang,2017)。由上可见,花岗岩岩穴的成因机制较为复杂,地质环境要素、自然地理背景、气候环境条件的差异,可能导致风化成因的差异。

泰山为“五岳之首”,是中国花岗岩类地貌景观的典型代表之一,石蛋型、岩穴型花岗岩地貌景观发育。本文在泰山西麓花岗岩山坡上,发现大量 “tafoni”、少量“缓坡型岩穴”与石蛋伴生,共同构成 “象形石”景观,具有一定的科学价值和美学价值。本文以“tafoni”为研究对象,通过系统观测和综合分析,将其划分为“幼年、少年、青年、壮年、老年、消亡”6个演化阶段,以负球状风化理论来解释“岩穴” 这种小型“凹地貌”景观的风化扩张进程,并探讨其形成机制。

1 区域概况

1.1 自然地理概况

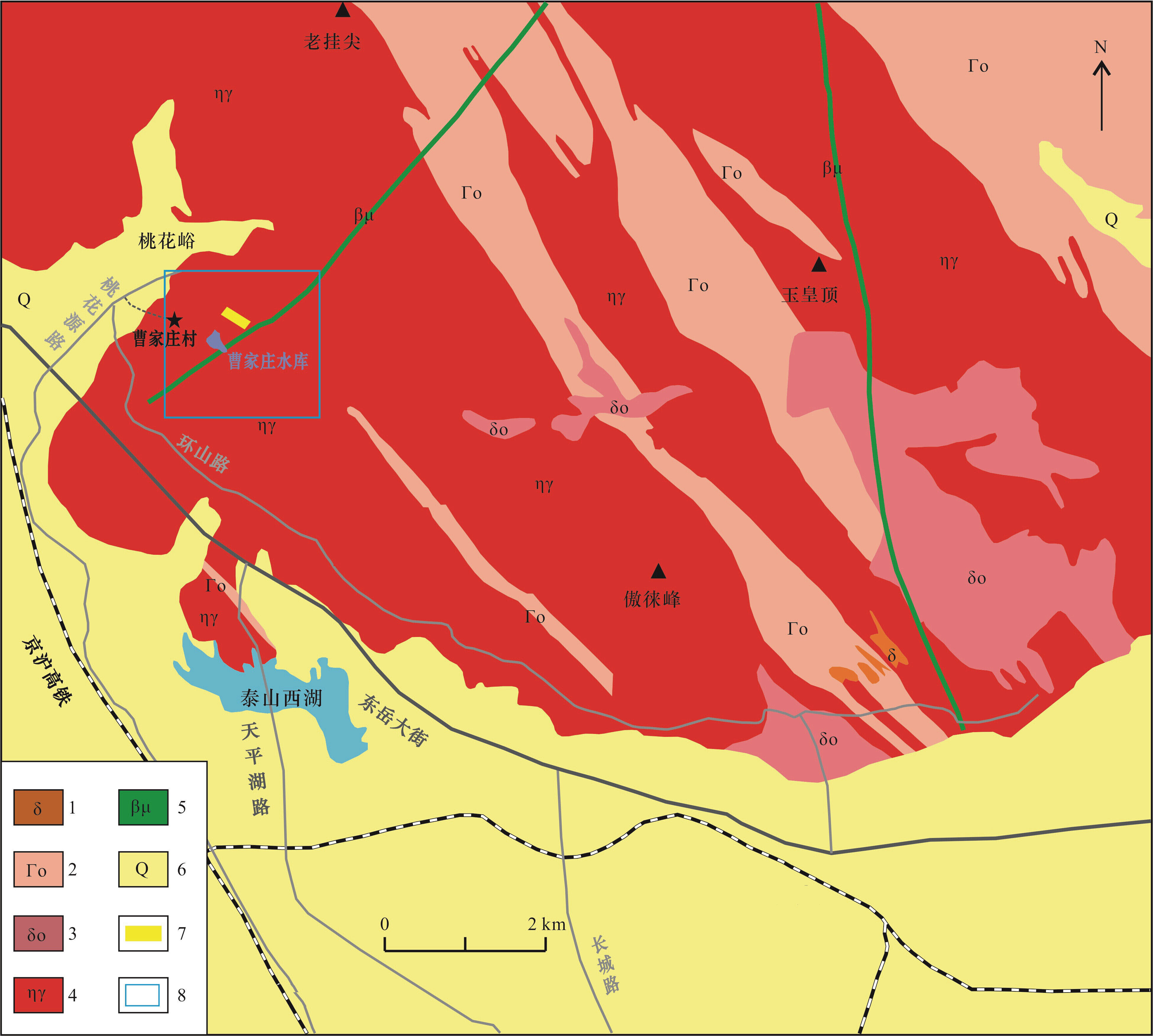

研究区位于泰山西麓曹家庄村,以桃花源路、环山路、东岳大街等与泰安市区相连(图1)。花岗岩岩穴主要分布于曹家庄水库北侧,所在山脊海拔约390 m,坡度平缓,各类岩穴沿山脊走向呈近北西 —南东带状展布,在长约 120 m、宽约 20 m 的地表,集中分布岩穴逾200个。

研究区属暖温带大陆性季风气候,四季分明,光温同步,雨热同季,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季晴和气爽,冬季寒冷少雪;年平均气温 13℃,7 月份最高,达 26.4℃,1 月份最低,平均为-2.6℃;昼夜温差较大,多年月均昼夜温差在 10~15℃;年均日照数 2627 h,夏季日照较强;年均降雨量约697 mm,夏季降雨最多,占比达64%以上,冬季最少,仅占 3.6%。研究区位于泰山西麓林区,受泰山主峰的山地气候影响,湿度较大,年均湿度63%,多云雾雨雪,且短时性、阵发性降水频次显著高于泰安城区;冬季结冰期较长,可达 150 d(徐洋, 2013)。

1 —闪长岩;2—英云闪长岩;3—石英闪长岩;4—二长花岗岩;5—辉长岩;6—第四系;7—岩穴位置;8—研究区范围

1.2 地质特征

研究区出露的地质体以新太古代晚期傲徕山序列二长花岗岩为主(王世进和万渝生,2022),主要岩性为粗中粒似斑状二长花岗岩,显示弱至中等球状风化特征,风化面呈灰色—灰黄色、新鲜面灰白色,粗中粒花岗结构为主、局部似斑状结构,块状构造;主要矿物成分为石英、斜长石、钾长石及黑云母及少许角闪石等;横节理、纵节理、水平节理等三组原生节理十分发育,将岩石切割为大小不一的岩块。

2 tafoni主要特征

研究区花岗岩岩穴可见“ 缓坡型岩穴 ”和 “tafoni”两种类型。缓坡型岩穴数量相对较少,主要位于坡度较小的平坦岩面或岩块顶面,呈口小肚大、底平或微下凹特征,开口呈不规则圆形、椭圆形,直径8~25 cm,穴深可达数厘米至十余厘米。

“tafoni”是研究区花岗岩岩穴的主要类型,发育在陡倾斜岩壁上,朝向无规律,开口多呈圆形或不规则椭圆形,或口小肚大、或口大肚小,形态特征明显有别于一般的缓坡型岩穴。根据野外观察测量和分析,依据“tafoni”现存形态的差异,将其形成过程划分为6个阶段:

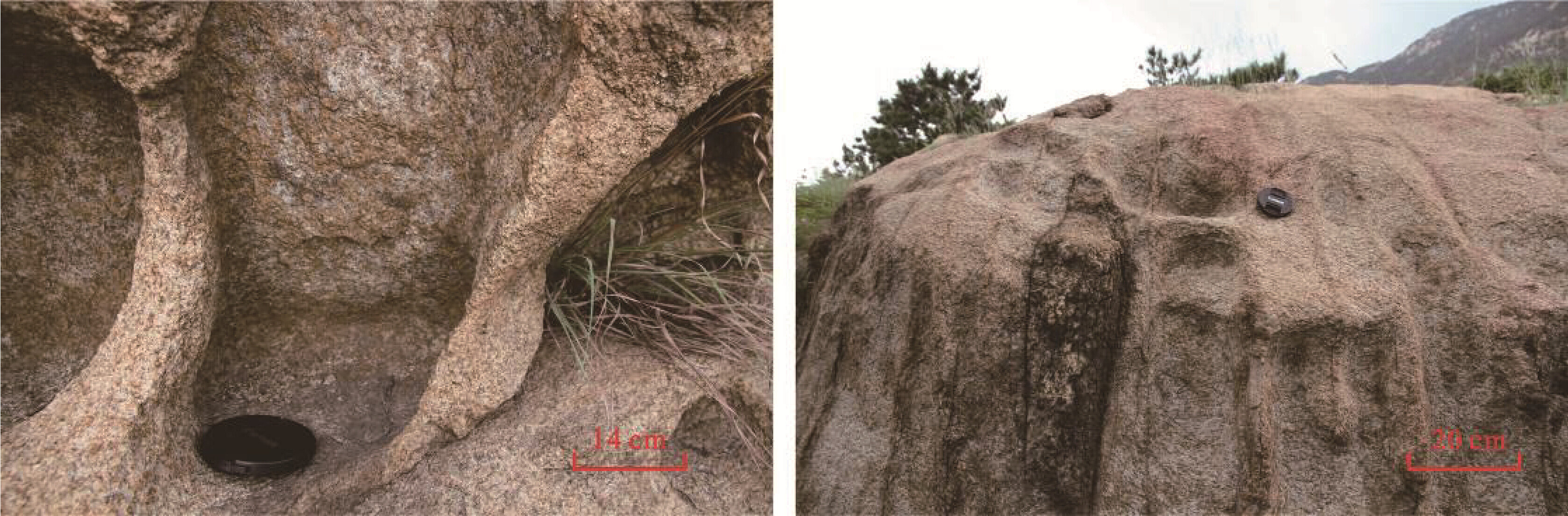

(1)幼年阶段(萌芽),表现为在岩石侧面呈一小凹穴,孔径多为 10~25 mm,深 5~20 mm,或顺节理方向延伸,呈长椭圆状、水滴状,内部呈下凹状,可蓄积微量降水(图2a)。凹穴内壁凹凸不平,抗风化能力较强的石英、长石颗粒呈凸出形态;可见少许散落、残留的石英、长石矿物碎屑。该阶段厘米级“凹穴”的形成可能具有一定的偶发性和随机性,其初始诱因可能与矿物斑晶或易风化矿物(如云母)的蚀变脱落、外部介质的冲刷侵蚀和机械破坏等因素有关。

(2)少年阶段(雏形),由幼年阶段的“凹穴”逐渐扩张而成,在岩石侧面形成较浅的“凹坑”,深度 2~4 cm,开口多为近圆形—椭圆形,直径 5~8 cm; 口大肚小,由内向外倾斜,最凹处垂直法线(微)向上,可蓄积少量降水;“凹坑”底偶见风化残留的矿物碎屑(图2e)。

(3)青年阶段(近成型),“凹坑”进一步扩张形成“坑洞”,开口近浑圆状,口径多在 6~10 cm,口略大或口肚大小近似;洞深显著增加,可达 4~10 cm,部分可见上方帽檐初现。内部弧线总体由内向外倾斜,部分底部微下凹,可蓄积少许雨水,内部风化残留矿物碎屑少见(图2b、e)。

(4)壮年阶段(成型),“坑洞”向内进一步扩张,在岩石侧面形成近圆形和不规则椭圆形的“岩穴”,口略小、肚略大,口径多在 10~20 cm,穴深可达 10 cm 以上;局部岩穴发育与花岗岩的矿物粒径一致的毫米级“阶梯状”内壁,穴底可见风化残留矿物碎屑,部分高岭土化长石的残留了指示了显著的化学风化作用;岩穴顶部多因口小、肚大呈现明显的帽檐形态,穴底略呈弧形,与外壁近平或略高,“穴口”底部的外壁边缘呈弧形向外微凹形成泄水口而不利于降水的蓄积(图2c~2e)。

(5)老年阶段(逐渐破坏),两个及以上的岩穴横向或纵向上相连、融合乃至贯穿呈哑铃状、纺锤状、葫芦状、串珠状等形态,但尚能分辨各个岩穴分体的初始形态,各岩穴上方的帽檐也未完全消亡,内壁的阶梯状形态和穴底的风化残留矿物碎屑仍可辨识(图2d、e)。

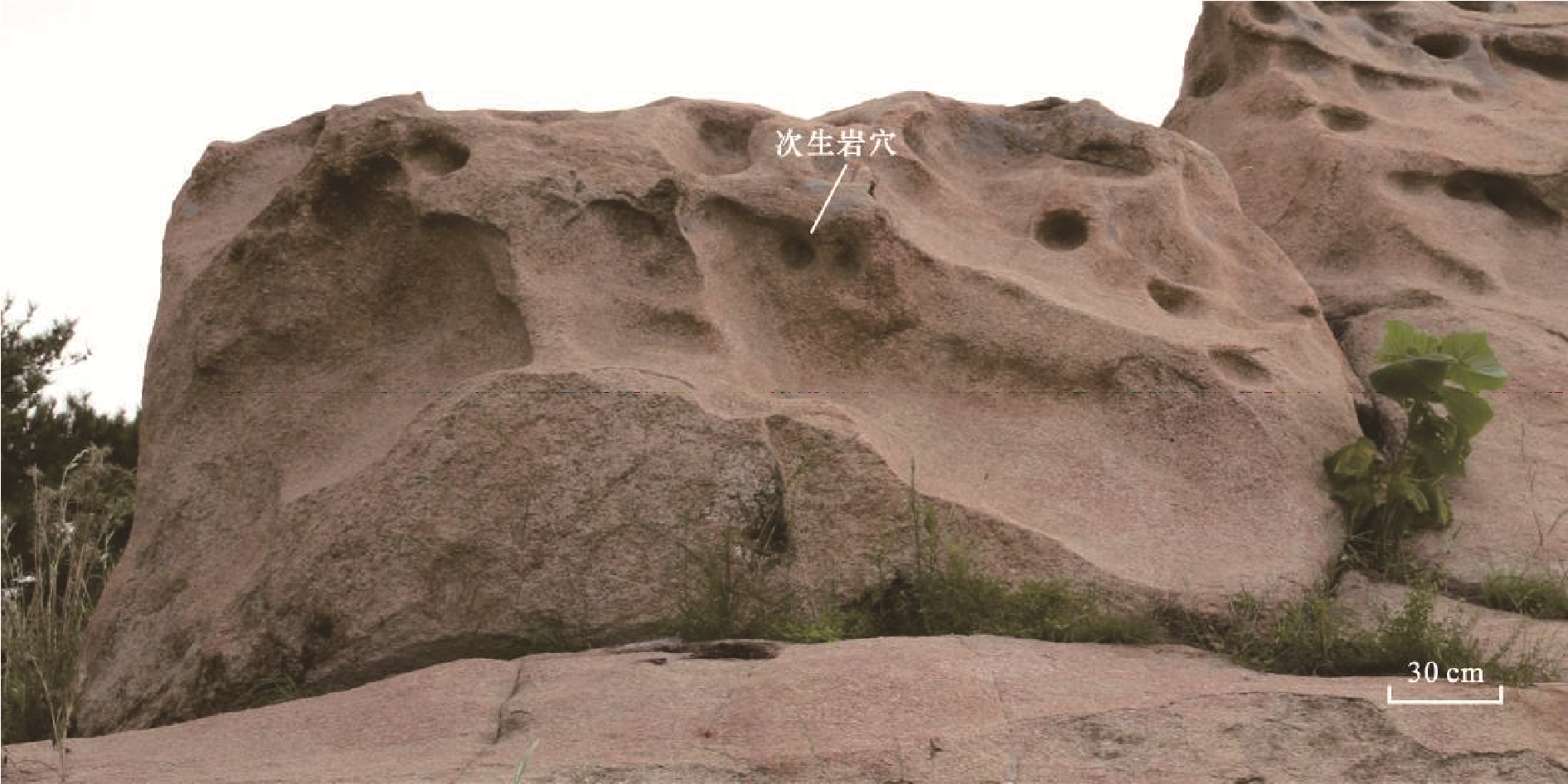

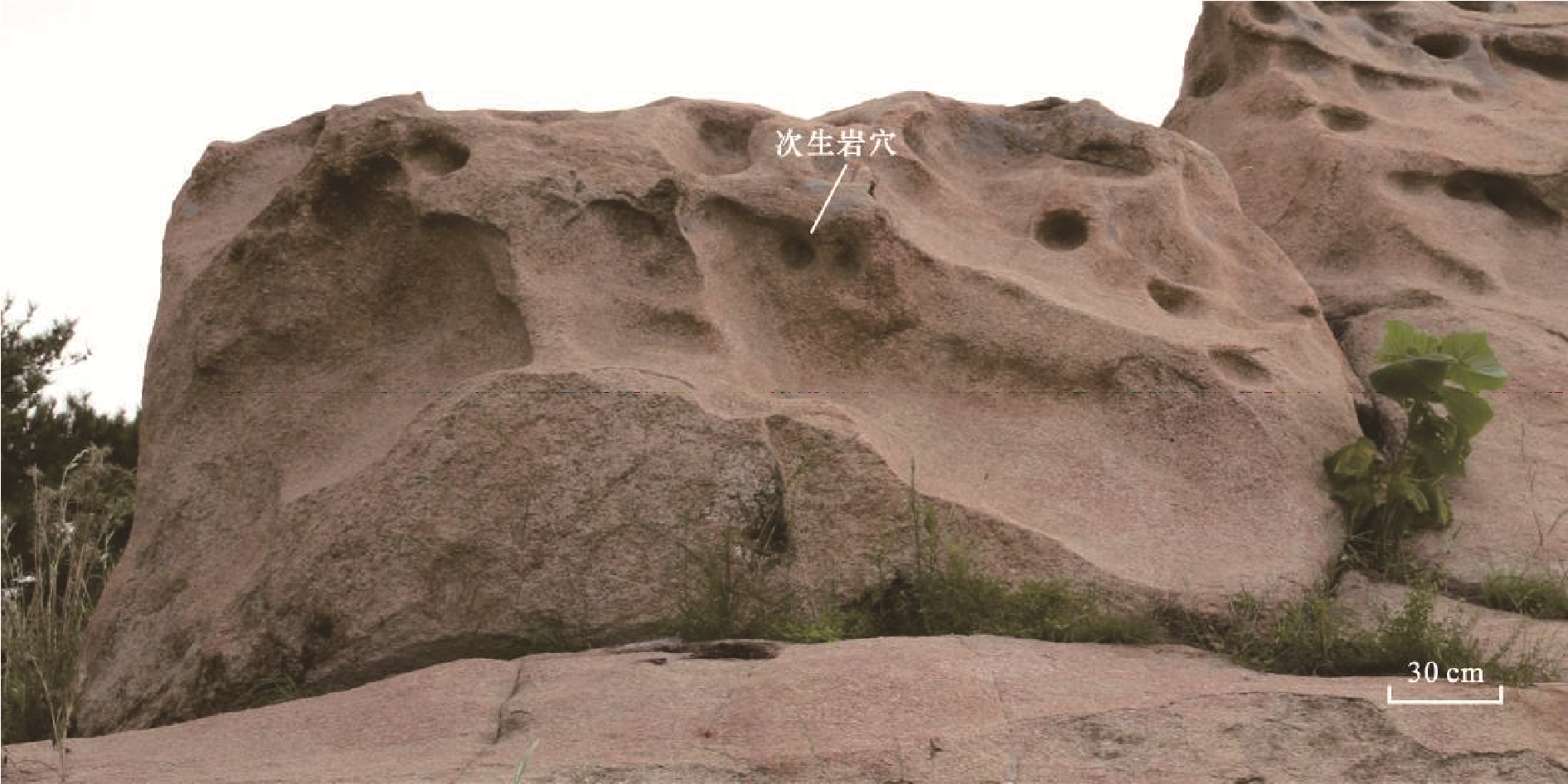

(6)消亡阶段,即多个岩穴完全贯穿融合,各岩穴分体的边界已完全融合、原始形态已难以识别,在岩石表面形成类似沟槽形态的“岩沟”,岩沟两侧的曲线逐渐圆滑,岩沟曲线向两侧逐渐由内凹向外凸转变,交界可见明显凸起楞线;局部可见次生岩穴(图3)。

综上所述,分布于泰山西麓花岗岩山脊之上的 “tafoni”,较为完整的保存了花岗岩在地表经历风化作用后所形成的不同阶段产物,其风化作用的过程是从相对随机的凹穴阶段开始,经过持续的、由外向内的风化剥蚀,最终以球状风化穴向岩石内部扩张的方式完成对岩石整体结构的破坏。这种过程与传统意义上的球状风化存在显著差别,即前人提出的“负球状风化”(施雅风,2010)。

3 负球状风化与球状风化的耦合作用模型

“负球状风化(Negative spheroidal weathering)” 一词国内率先由施雅风(2010)引用,取自 Clayton K M (1969)编著的“Weathering”一书,Wagner(1912) 首先提出这一概念,用以叙述南非Rodesia南部花岗岩地区与节理有关凹形地面曲率被剥蚀(Flaking) 放大的过程,地表岩石凹面开始很浅,逐渐深化呈袋状、穴状向岩石内部扩张。

施雅风(2010)引用该术语以质疑花岗岩缓坡面岩穴“冰臼成因”学说,提出“花岗岩类地区臼状地形是近现代负球状风化与风、水等协力作用的结果”,但并未对这一术语的内涵进行归纳总结。与之相反,“球状风化”的概念体系、发育过程和形成机理则十分明确,指“岩石出露地表接受风化时,由于棱角突出,易受风化(角部受 3 个方向的风化,棱边受两个方向的风化,而面上只受一个方向的风化),故棱角逐渐缩减,最终趋向球形”,它是物理风化和化学风化联合作用的结果,但是以化学风化作用为主(夏邦栋,1995)。本文希望通过对泰山西麓花岗岩山脊上“tafoni”发展阶段的阐述,初步提出一个便于理解和交流的负球状风化作用模型和形成机理。

图2泰山西麓花岗岩岩石表面幼年至老年阶段“tafoni”特征

a—幼年阶段tafoni;b—青年阶段tafoni;c—孤立的具明显帽檐的壮年阶段tafoni;d—壮年及老年阶段tafoni;e—少年至老年阶段tafoni演化特征

图3消亡阶段“tafoni”宏观特征

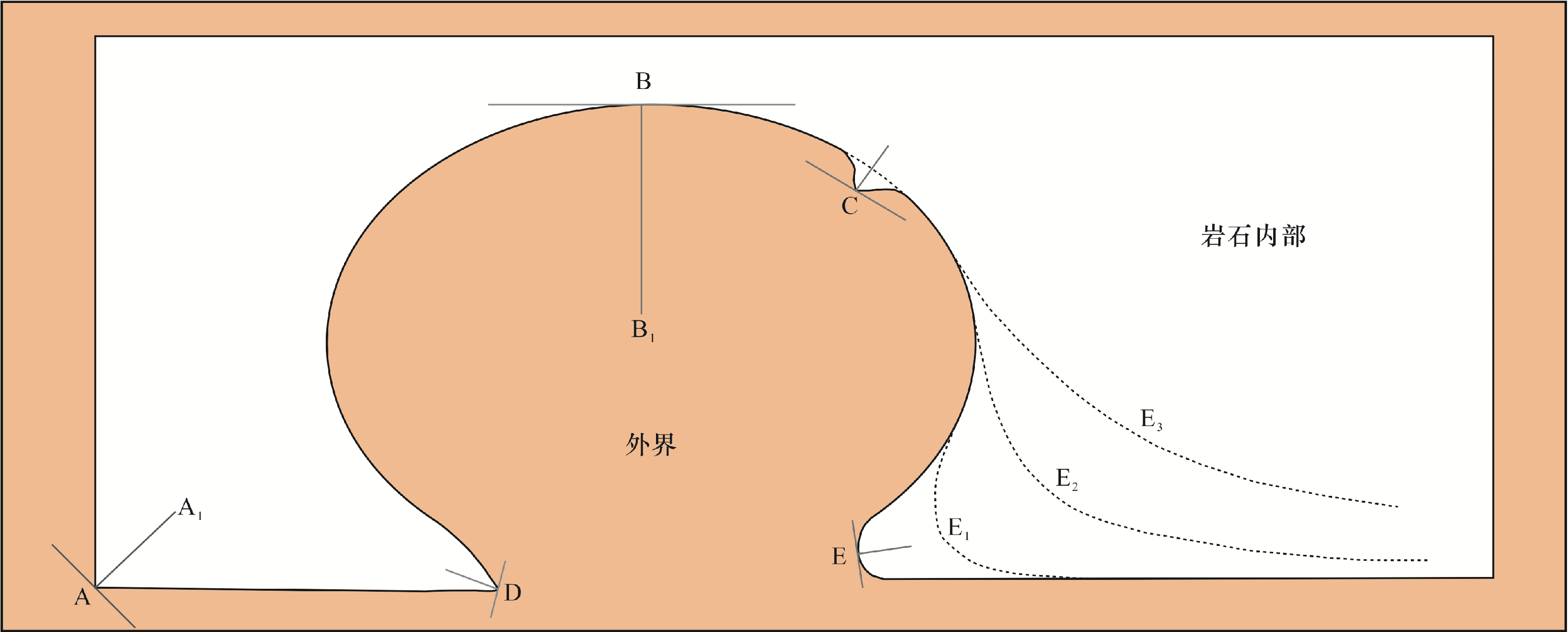

通过对研究区不同形态 tafoni 的观察,发现在 “幼年”至“壮年”阶段,主体呈球状向岩石内部风化扩张,认为负球状风化应严格遵照其字面意义加以定义,即球状风化是外凸岩石界面逐渐呈球状缩小、而负球状风化则是内凹岩石界面逐渐呈球状扩张的风化进程,二者的理论过程一致,都是“以岩石棱角逐渐缩减为目标,使岩石裸露面趋向于球形的一种风化过程”。

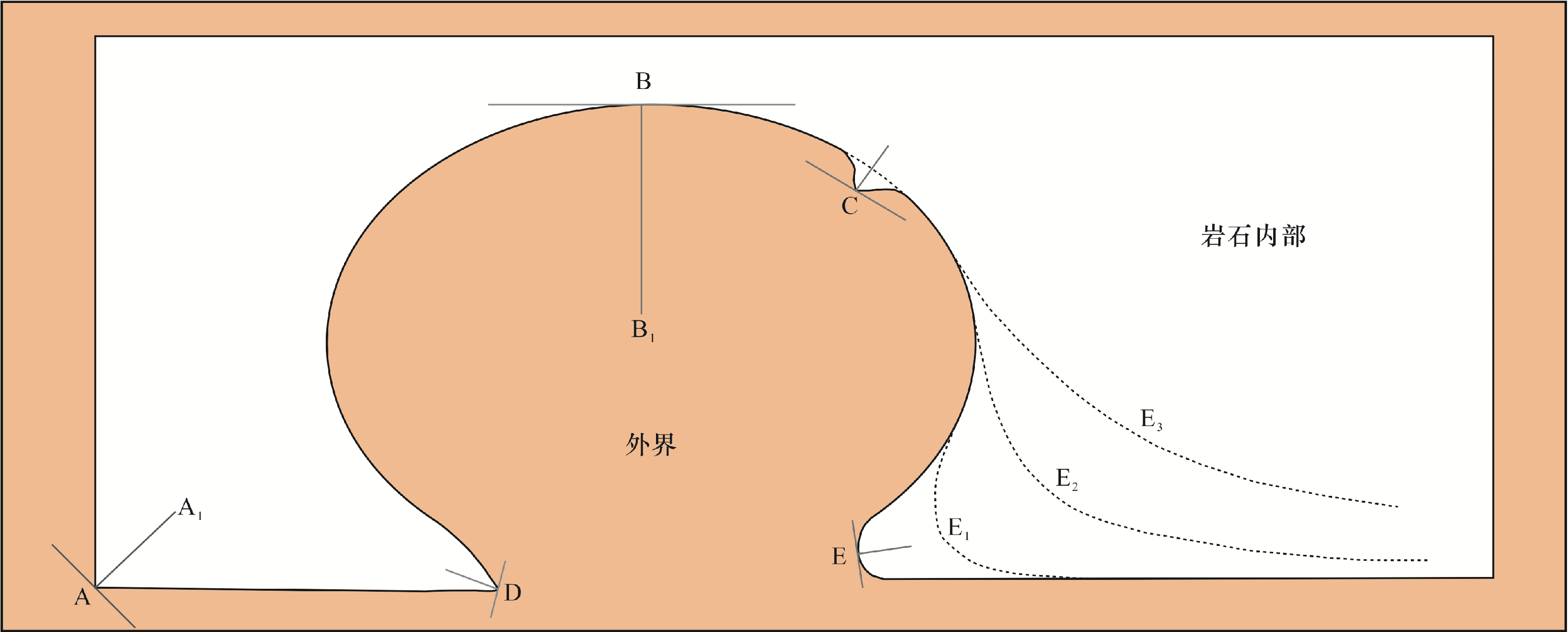

具体而言,风化剥蚀造成的岩石棱边缩减在外形上主要表现为从直线变为曲线;曲线具曲率、曲率圆心、曲率半径,实质是围绕岩石棱边的曲率圆心消磨、侵蚀其参差不齐的部分,使同一棱边的曲率逐渐趋向一致的过程,最终使棱边变得光滑、浑圆。当岩石与外界的接触面呈外凸时,上述过程将呈现为球状风化,即风化过程的曲率圆心位于岩石内部、岩石棱边的曲率趋向一致并逐渐增大而曲率半径减小(图4中 A-A1所示);反之,当风化过程的曲率圆心位于岩石外部时,比如 tafoni 的“幼年”至 “壮年”阶段,风化作用围绕岩石的内凹界面加剧,即表现为所谓的负球状风化过程(图4中 B-B1所示),它是使岩石曲率趋向一致并缩小的过程,即逐渐变得浑圆、但半径增大(图4)。

在自然状态下外凸与内凹现象并存的岩石,通常经历的是球状风化与负球状风化相耦合的进程,此时局部曲线应趋向于总体曲线,即首先曲率应趋于一致。如图3所示,在tafoni内部的凸起棱角(图4中 C 点),其曲线凹向(即曲率圆心)指向岩石内部,因而呈“球状风化”棱角逐渐向岩石内部消磨;临近内凹曲线时,因后者为总体曲线,因此局部曲线风化后逐渐由“外凸”转变为“内凹”,演化为图中虚线所示,曲线曲率趋近一致。而在 tafoni 与岩石外部的接触界面附近,即 tafoni开口处,其尖棱角指向岩石外部,曲率圆心指向岩石内部,呈“外凸”状(图4中D点),应服从“球状风化”特征,棱角消磨,逐渐向 E 点所示趋势过渡。在 E 点状态,假设负球状风化速率大于球状风化速率,则E点应变得逐渐尖锐,向 D 点状态过渡,这与球状风化消磨岩石尖锐棱角的自然状态不符,因此,在E点负球状风化速率不可能大于球状风化速率。球状风化与负球状风化的目的都是使岩石曲率趋于一致,因此 E 点处曲线应逐渐向 E1、E2、E3所示曲线状态过渡,使得岩石内凹及外凸曲线曲率趋于一致(即 tafoni开口逐渐增大,与外界接触面积逐渐增多),而最终只有二者呈一直线时才可能一致;在这一状态下,岩石与外界接触面不存在“内凹”,只可能“外凸”,最终“负球状风化”消亡,向“球状风化”转换。因此,tafoni 早期以 “负球状风化”为主,逐渐呈球状向岩石内部扩大;一旦相连或开口增大至一定程度,则接触部位向球状风化转变,开口越大,向球状风化转化趋势越强,内凹的“负球状风化”岩穴逐渐消亡,步入“老年”至 “消亡”阶段。

图4负球状风化向球状风化演化示意图

4 tafoni形成机理探讨

上述讨论的耦合模型是基于岩石内、外环境条件保持稳定不变而做出的理论推测,自然状况下的风化进程及其效率必然受到岩石的成分、结构构造、形态特征、节理裂隙,以及岩石所处的气候等外部环境内、外因素的共同控制。研究区出露的花岗岩是结构构造和岩性较为均一的块状粗中粒似斑状二长花岗岩,可视为其岩石成分、结构构造一致,因而成为消除岩石内因变量、验证负球状风化—球状风化作用耦合过程、以及探讨环境因素对风化进程控制形式的理想对象。

4.1 基岩表面形态特征及其影响

风化穴的形态特征既是既往风化过程的结果,也是影响岩石即将接受何种程度风化作用的重要因素。

tafoni得以成型的先决条件,是基岩表面随机形成的各类凹穴,具有相对呈微凹状的穴底,这种形态特征使得凹穴内部可以蓄积降水,积水及潮湿水蒸气可大幅提升凹穴内岩石的风化速率(李德文等,2003;Huang and Wang,2017);在水(气)的促进下,凹穴得以持续向纵深发展形成风化穴,此时穴口的帽檐逐渐显现,这种形态可能与潮湿水蒸气倾向于聚集在洞穴顶部的差异分布有关(Huang and Wang,2017);伴随着风化作用的持续,风化穴进一步形成了内圆、孔深、口窄、且有帽檐遮挡的特殊形态,构成一个近乎半封闭的环境,大大提升了积水、潮湿水蒸气、露水、冰雪等在其内部的滞留时间和内循环次数(尤其是背阴面),进一步促进了穴内风化过程的扩展和加剧。

花岗岩表面形态的另一个主要表征是广泛发育的3组原生节理(陈安泽,2007;崔之久等,2007),这类构造通常贯穿了花岗岩基岩并从根本上促进了球状风化过程。但对于负球状风化作用而言,节理所起到的影响可能更为复杂,表现为即有控制性或促进性,又有破坏性。

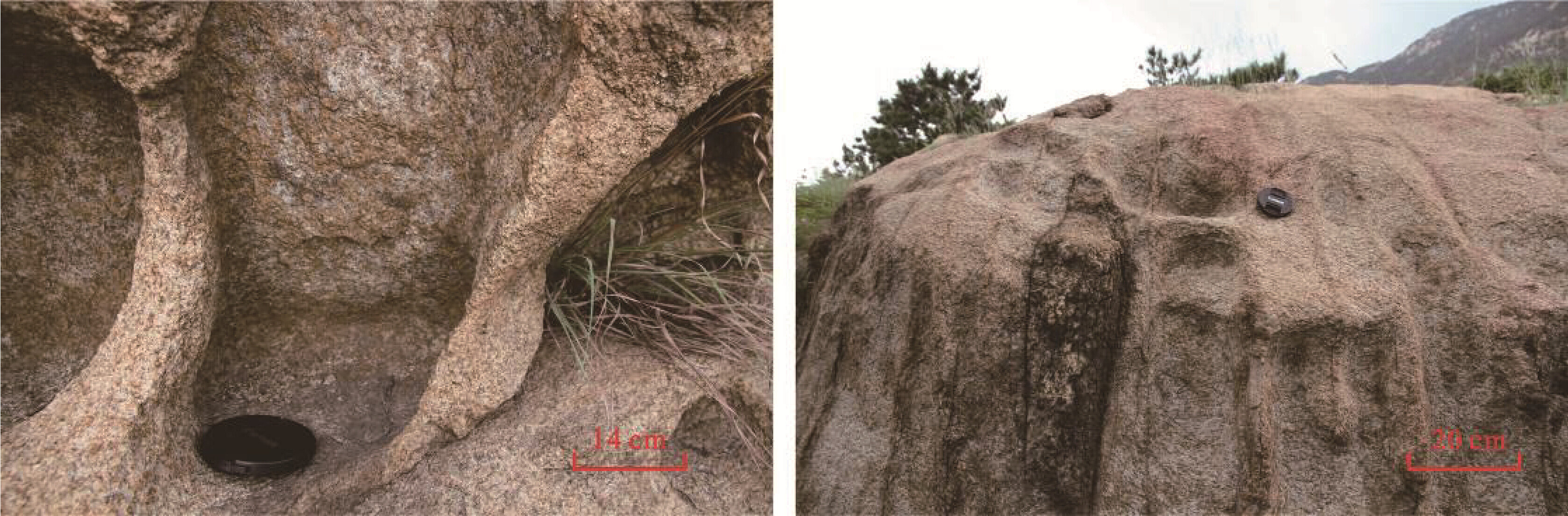

节理对负球状风化的控制性或促进性,体现在 tafoni 大多是沿节理的方向排列并扩展的(图5a)。多数岩穴沿节理方向发育并最终融合,这可能是因为节理及(伴随)平行节理方向发育的微裂隙增加了岩石的通透性,可作为水、气等介质的通道而加速岩石风化进程,继而提高凹穴在节理空间方向上出现的概率。水平节理向图中右侧方向尖灭,但在其延伸方向上,明显可见多个已经发育的“凹穴” (图5b),尽管这些“凹穴”可能并不会全部形成 tafoni,但充分说明了节理能够促进或控制负球状风化的进行。

图5节理对tafoni的控制和破坏作用

a—tafoni沿节理发育并融合;b—水平节理延伸方向上发育的“凹穴”

然而,由于节理通常是在不同方向同时发育几组而将岩石切割成多个岩块,继而将负球状风化限定在被明显张裂节理面所分隔的独立岩块内部,即 tafoni 无法跨越节理面这一介质通道向其它岩块扩张,同时节理的切割破坏导致 tafoni 与外界接触面积增大,也促进了风化作用形式向球状风化转变,这就体现了节理对负球状风化进程的破坏作用。如图5a所示,水平节理上部的 tafoni 可以同时沿水平、垂直两个方向向岩石内部扩张,而其下部的 tafoni则主要顺节理方向发展、融合、贯通,表明张裂节理面上、下 tafoni的发展是相对独立的,由节理面所分隔的不同 taofoni 之间无法融合,这在很大程度上限制了负球状风化的进行。

4.2 化学风化进程

化学风化是岩石在水、二氧化碳、氧气、有机质等多种物质、因素作用下,发生化学反应而分解,改变物质成分并形成新物质的过程,是母岩中不稳定矿物颗粒转变为碎屑物质、溶解物质和不溶残余物质的过程(路凤香和桑隆康,2002)。

以研究区花岗岩为例,其矿物成分主要包括石英、长石和黑云母,三者的抗风化能力依次降低,因而岩石经历的风化作用主要表现为矿物的差异风化,即黑云母和长石经水解作用、碳酸盐化作用等逐渐转向黏土矿物转变、石英则保持稳定(李富春等,2006;王为等,2012),导致矿物颗粒间结构力及岩石风化表层的力学性能降低(冯涛,2007),风吹易脱落、遇水易崩解;在差异风化的持续作用下, tafoni 内强风化层的片状脱落将使残余部分在内壁形成“阶梯状”凸起,在 tafoni 底部可见脱落碎屑矿物颗粒残留,以石英及高岭土化长石为主,同时可见少量黏土矿物(图6)。

图6“tafoni”阶梯状内壁及底部岩屑

基岩缓坡面岩穴的“冰臼”、“壶穴”和“风化坑” 等模式,普遍强调“积水”在风化过程中所起到的关键作用(孙洪艳等,2007;章雨旭和刘恋,2011;王为等,2012)。降雨、积水、露水、潮湿水蒸气等水源在泰山西麓 tafoni 的发育过程中同样起到了关键作用。研究区存在萌芽阶段的“凹坑”在岩壁垂直节理间大量发育的现象,其显著的水蚀特征显示顺岩壁流淌的降水加速了矿物的水解进程(图7);对于已经具备蓄水形态的不同阶段 tafoni,其中的积水、潮湿水蒸气及相对长时间附着于内壁的露水一方面加强了硅酸盐矿物的水解作用,另一方面又促使 CO2溶于水发生碳酸盐化作用,进一步加速长石、黑云母等矿物的化学风化进程。由于研究区位于泰山主峰西麓,受山地小气候影响,该区夏季多雨,昼夜温差大,露水及云雾天气较多,这些水源为 tafoni 内壁接受充分且高效的化学风化作用提供了保障。

图7降水侵蚀形成的“凹坑”

4.3 物理风化进程

物理风化是岩石在温度变化、水、风或重力等作用下发生机械破碎,形成大小不一碎屑和颗粒的过程,期间物质成分不变(路凤香和桑隆康,2002)。区内物理风化的形式主要有温差风化、冻融风化、盐风化及黏土矿物的膨胀收缩等。

温差风化是最普遍的一种物理风化。研究表明,雨热同温、降水充沛、温差较大的气候利于物理风化的进行(章鑫等,2021),例如日光照射可使花岗岩表面快速升温至气温的 1.6 倍以上,而岩石内部受限于导热效率则升温缓慢;夜间及夏季日间阵雨引发的降温过程则表现为岩石内部慢、表面快,长期持续往复的相同过程促使岩石表面在一胀一缩间形成微裂隙(李志文等,2017)。同时,由于花岗岩的主要造岩矿物间膨胀系数存在巨大差异(如石英可高达长石的两倍)(严钦尚和曾昭璇,1985),在微裂隙及差异风化作用的叠加下,能够进一步引发岩石内部结合力的显著下降,促使碎屑矿物颗粒脱落。

研究区冬季冰期时间长、昼夜温差大,附着于 “tafoni”内壁及微裂隙内的露水、水汽及降雪夜间冷凝、结冰膨胀,白天升温融化,循环往复,冻融风化能够进一步扩张岩石内微裂隙的规模和连通性,有效降低表面岩石结构力。

盐风化现象虽然多发于干旱区及海岸带 (Harvey,2012),但盐风化作用在陆地上普遍存在,可见于陆地上任何气候带(吕洪波等,2017)。泰安市偶有较弱酸雨(5. 0≤pH<5.6)发生(徐祎等, 2019),空气中存在 SO2、NO2等污染物(徐洋,2013) 及K+、Na+、Ca2+、Mg2+ 等离子(刘素美等,1993),随降雨形成含盐溶液渗入岩石表层微裂隙,因蒸发过饱导致盐结晶形成盐风化,导致岩石碎屑颗粒脱落 (吕洪波等,2017)。但泰山山麓远离海岸的湿润气候,盐分来源极少且不稳定,盐风化难以主导 tafoni 的风化进程。

近年来的研究表明,岩穴内部湿度的剧烈日变化,导致内壁及微裂隙风化残留黏土矿物肿胀与收缩,可有效加速物理风化(Huang and Wang,2017),促使碎屑矿物颗粒脱落。

综上,物理风化在破坏岩石内在完整性的同时,也促进了岩穴内部(微)裂隙的发育与扩张,为化学风化进程提供了介质渗透与迁出的通道,最终在二者的共同作用下引发内壁岩石的片状脱落而形成阶梯状形态(图6),加速了岩石风化进程。

5 结语

对 tafoni 的发展过程及成因研究显示,泰山西麓地区花岗岩陡峭岩壁表面的岩穴和岩沟,是由基岩表层的凹穴自外向内,通过化学风化、物理风化等作用、以负球状风化与球状风化耦合的形式、呈球状向岩石内部扩展、贯穿并融合而成的。一般意义上的负球状风化具备以下特征:

(1)负球状风化是一种特殊的球状风化,它是岩石接受风化进程中,表面凹穴逐渐消磨棱角并呈球形向内部扩张的一种进程,是化学风化与物理风化共同作用的结果;

(2)负球状风化的持续作用使得岩石表面的凹穴得以逐步发展,逐渐形成内凹风化穴,导致岩石暴露面积逐渐增大,加速岩石风化进程;通过多个风化穴的扩展、贯穿与融合,风化作用形式逐渐进入以球状风化为主导的阶段,继而造成了 tafoni 的进一步发展并逐渐消亡;

(3)岩石的矿物组成和结构构造等对于负球状风化的影响是根本因素,但直接控制负球状风化进程、效率和风化作用形式的是基岩表面形态特征、节理、(微)裂隙发育程度和区域自然地理背景、气候环境条件等要素。

致谢 笔者在野外工作中曾就花岗岩岩穴的成因问题与董颖正高级工程师、庄育勋正高级工程师、王保良正高级工程师、王世进正高级工程师等多位专家进行了有益的讨论,在此一并致谢。本研究是山东泰安曹家庄地质文化村示范建设工作的部分成果,感谢泰山风景名胜区管理委员会的亓立群先生、肖玉果先生、万庆海先生、马生平先生、宋洪兵先生对该项工作给予的大力支持!