摘要

杨树沟地区金矿床处于东昆仑成矿省伯喀里克—香日德印支期金、铅、锌、铁、石墨(铜、稀有、稀土)成矿带的东段,属典型的断裂构造控制的热液蚀变岩型金矿床。近些年来杨树沟矿区投入的勘查手段有限,工作程度较低,对该矿床的综合研究工作相对较少,为了加强矿区金矿成矿规律的研究,更进一步寻找新的金矿体,本文从地质背景、化探特征、矿床特征及矿石特征等方面进行了较深入分析,初步总结了断裂构造与成矿的关系、矿床特征及成矿规律等,浅析了杨树沟地区金矿床找矿前景,研究成果可为后期寻找新的金矿体提供参考。

Abstract

The Yangshugou gold deposit is located in the eastern part of the Bokalik-Xiangride Indochinese gold metallogenic belt of the East Kunlun metallogenic Province. It is a typical hydrothermal altered rock type gold deposit controlled by fault structure. In recent years, the exploration means of Yangshugou mining area are limited, the work degree is low, and the comprehensive research work of this deposit is relatively few. In order to strengthen the research of gold mineralization law in the mining area and further search for new gold ore bodies, this paper has carried out in-depth analysis from the geological background, geochemical exploration characteristics, deposit characteristics and ore characteristics, etc. This paper summarizes the relationship between fault structure and mineralization, deposit characteristics and metallogenic law, and analyzes the prospecting prospect of gold deposit in Yangshugou area. The research results can provide reference for the later search for new gold ore bodies.

0 引言

杨树沟地区位于东昆仑布尔汗布达北坡的伊克诺木洪河沟口东侧,行政区划隶属于青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县巴隆乡管辖,地理位置为东经 97° 12'35″~97° 19'09″,北纬 35° 59'56″~36° 01'44″。杨树沟矿区是2011年在区域化探成果检查时发现了金矿化线索,从而设立了探矿权。通过多年的地质勘查工作,初步查明了区内出露的主要地层为古元古代金水口群片麻岩组,岩浆岩主要为华力西期侵入岩及小规模脉岩等。矿区的断裂构造十分发育,主要以近东西向、北东向和北西向分布于华力西期侵入当中。近些年来前人已在杨树沟地区通过地质、化探等手段在断裂构造带中圈定出了多条金矿(化)带和金矿体,取得了比较可喜的找矿成果,同时总结出了杨树沟金矿成因属构造破碎蚀变岩型金矿床。

本文通过对前人找矿成果的综合分析,总结了杨树沟地区金矿床的特征和成矿规律,对找矿思路、方法及前景进行了初步浅析,以期待为本区进一步找矿实现新突破而做出一点贡献。

1 区域地质背景

杨树沟地区处于秦祁昆晚加里东造山系、东昆仑造山带的伯喀里克—香日德元古宙古陆块体,夹持于昆中和昆北断裂带之间的华力西期岩浆岩带上,同时也处于秦-祁-昆成矿域(Ⅰ1)东昆仑成矿省 (Ⅱ2)伯喀里克—香日德印支期金、铅、锌、铁、石墨 (铜、稀有、稀土)成矿带(Ⅲ12)的东段(丁清峰, 2004;张雪亭等,2007;祁月清和刘瑞雪,2012)。

区域出露地层较为齐全,从古元古代金水口岩群到第四系地层均有不同程度的出露,由老到新主要有古元古界金水口(岩)群(Pt1J)、长城系小庙岩组(Chx)、中—新元古界万宝沟群(Pt2-3W)、蓟县系狼牙山组(Jxl)、青白口系丘吉东沟组(Qbqj)、下石炭统哈拉郭勒组(C1hl)、下石炭统—下二叠统浩特洛洼组(C1P1ht),上三叠统八宝山组(T3bb)、鄂拉山组 (T3e)和中—下侏罗统大煤沟组(J1-2dm)、羊曲组 (J1-2yq)及第四系(Q),其中古元古界金水口(岩)群 (Pt1J)和中—新元古界万宝沟群(Pt2-3W)为主要的含矿层位(钱壮志等,2000;管祥波和李军2016)。

区域岩浆活动较强烈,岩体出露面积较大,以华力西早期及印支期的中一酸性侵入岩为主;区域构造以北西向、北西西向断裂构造为主,北东向断裂构造次之;区域矿产以铁、铜、铅、锌、钼和金为主,矿床成因类型以热液型和构造蚀变岩型为主,接触交代型次之(殷鸿福和张克信,1997;张德全等,2001;徐新文等,2018)。目前在该区域已发现的矿床主要有洪水河铁矿床、清水河铁矿床、清水河铜矿床、阿斯哈金矿床、果洛龙洼金矿床、巴隆金矿床、清水河东沟锌钼矿床、沿确桑昂铅矿床等,矿床规模从大型到小型均有分布(杨宝荣和杨小斌, 2007;丁清峰等,2013;肖静,2017),而杨树沟地区金矿床正好处于巴隆金矿西北部直线距约 6. 0 km 处,与巴隆金矿床同属于一个成矿带,成矿地质背景相似,其找矿前景广阔。

2 矿区地质特征

2.1 矿床地质

2.1.1 地层

区内出露地层较为单一,主要为古元古界金水口(岩)群片麻岩组(Pt1Ja)、新生代上更新统—全新统(Qp-hal+pl)以及全新统(Qh al)地层等。

古元古界金水口(岩)群片麻岩组(Pt1Ja)地层主要分布于矿区的西北部,出露面积较小,呈残留体产于华力西期花岗闪长岩中,走向为北东—南西向,长350~400 m,宽40~60 m,岩性为灰黑色角闪斜长片麻岩。该套地层与华力西期花岗闪长岩呈侵入接触,接触部位常可见混合岩化和围岩蚀变。

新生代上更新统—全新统(Qp-h al+pl)以及全新统 (Qh al)地层主要分布在矿区中西部的山前平地和现代河床之中,主要由冲积砂、砾石等组成。

2.1.2 构造

区内断裂构造极为发育,全区共圈定出了25条断裂构造破碎带(图1),按其展布方向可分为近东西向、北东向和北西向 3 组断裂,断裂性质均为压 (扭)性,其中近东西向断裂和北西向断裂是区域上早期形成的断裂,其规模较大,延伸较远,连续性好,断层标志比较明显,为矿区主要的断裂构造,而北东向断裂为矿区中的次生构造,其规模较小,连续性较差,但是这 3 组断裂均是矿区主要的含矿构造,具体情况现详述如下:

(1)近东西向断裂

该组断裂由 F2、F3、F4、F6、F7、F8、F9、F13、 F20、F25等 10条断裂构造组成,主要分布于区内的北部和东部,长2. 0~7.5 km,宽2~15 m,总体走向 265°~295°,倾向南,倾角60°~80°;走向、倾向上呈舒缓波状,无明显平移,在地表上表现为线形展布的负地形,断裂内岩石主要由碎裂花岗闪长岩、碎裂岩、碎裂云英岩及断层泥等组成。

该组断裂为一组压(扭)性断裂,在带内可见较强的矿化蚀变。其中在F4、F6、F7断裂构造的东端、西端及中部分别圈定出了(K6、K7、K8)3 条金矿化带和1条金矿体(M4)。

(2)北东向断裂

该组断裂是区内重要的含金断裂构造,断裂规模一般,长 0.4~2. 0 km,宽 2~5 m,最大宽度为 15 m 左右,总体走向为 20°~60°,倾向北西,倾角 52°~67°,走向、倾向上呈舒缓波状。断裂内岩石主要为碎裂闪长玢岩、碎裂花岗闪长岩、碎裂云英岩及断层泥等,在断裂边部和中部可见较强的矿化蚀变。

该组断裂由 F11、F12、F14、F15、F16、F17、F18、 F24等 8条断裂构造组成,断裂标志比较明显,其中在F15、F16、F17断裂带的东北端和中部分别圈定出了3条金矿化带(K1~K3)和2条金矿体(M2、M3)。

(3)北西向断裂

该组断裂展布于区内北部,由 F1、F10、F19、 F21、F22、F23等 6条断裂构造组成,其规模较大,长 0.4~2.4 km,宽 2~15 m,断层总体走向 300°~310°,倾向南西、北东均有,倾角50°~80°,为一组压 (扭)性断裂,带内岩石主要为碎裂花岗闪长岩、碎裂云英岩及断层泥等,在断裂中部可见极强的矿化蚀变。该组断裂在地貌上具有明显的一系列垭口。

该组断裂在矿区也是属重要的含矿构造,断层标志比较明显。在 F1 断裂构造的东南端圈定出了一条金矿化带(K4)和一条金矿体(M3)。

(4)其他断裂

主要为 F5 断裂,该断裂近南北向展布,是区内近东西向断裂的次级构造,断裂规模较小,长 150 m,宽2~5 m,走向5°,倾向北东,倾角75°~80°。由碎裂云英岩以及断层泥等组成,且具有强烈的矿化蚀变,在地表表现为线形展布的黄褐色条带,在该组断裂带的中部圈定出了金矿化带(K5)和金矿体 (M5)各一条。

2.1.3 岩浆岩

区内岩浆活动极为频繁,且具有多期次、多成因、分布范围广的特点。所见岩性主要为华力西期的中酸性花岗闪长岩(γδ4 3c)、花岗岩(γ4 3b)和蚀变花岗闪长岩(γδ4 3c)等,岩体呈岩基状产出,形态不规则,受动力变质影响,在断裂构造附近岩体呈片麻状和碎裂状产出,蚀变矿物较为发育。

矿区脉岩也十分发育,主要为闪长玢岩脉 (δμ)、二长花岗岩脉(ξγ)、钾长花岗岩脉(γ)、辉绿玢岩脉(βμ)、石英脉(q)及少量的花岗细晶岩脉等,其中闪长玢岩脉呈脉状或扁豆状沿东西向分布在断裂构造两边及附近,这种派生的脉岩与内生热液金属矿产有一定关系。

2.2 地球化学特征

在区域上杨树沟地区共圈定出了 6处 1∶5万水系沉积物综合异常,其中 AS 丙2 12 As(Au)和 AS 丙1 9 Au 综合异常分布在了矿区范围内(郭海明等,2020)。 2012年针对这两水系综合异常开展了1∶1万土壤地球化学测量工作,在矿区褐铁矿化碎裂云英岩、褐铁矿化碎裂闪长玢岩和碎裂蚀变花岗闪长岩附近圈定出了以Au、Cu、Pb、W为主元素的组合异常4处 (AP1Cu(W、Pb)、AP2W(Cu、Mo、Pb、Zn、Au)、AP3Pb (Au、Zn)及 AP4Au(Ag、Pb、Zn)),其峰值为 Cu 482× 10-6,W 749×10-6,Pb 307×10-6,Au 155×10-9,异常的三级浓度分带清晰,浓集中心明显,各元素套合较好,规模较大(图2)。

通过利用槽探和钻探工程对异常区高值段进行了地表的揭露检查和深部的验证,分别在 AP3Pb (Zn、Au)和AP4Au(Pb、Ag、Zn)两异常区内的断裂构造中发现了多条金矿体,由此可见这两个化探异常均为矿致异常,均与破碎蚀变带的含矿性相关。

图1杨树沟地区地质构造简图

1—第四纪全新世冲积砂、砾石;2—第四纪上更新世—全新世冲洪积砂、砾石;3—华力西期花岗闪长岩;4—华力西期花岗岩;5—钾长花岗岩脉;6—断层及编号;7—断层及编号;8—探矿权范围

2.3 矿带与矿体特征

2.3.1 金矿(化)带特征

矿区中共圈定出 8条金矿(化)带(K1~K8),主要分布在 AP3Pb(Zn、Au)、AP4 Au(Pb、Ag、Zn)异常区及其北部,分别产于 F1、F4-F7、F13、F15、F17 等八条断裂带中,长 200~800 m,宽 2.2~13 m,产状 83°~330°∠42°~67°,呈近东西向、北东向及北西向展布,与构造破碎蚀变带展布方向一致,Au 品位为 0.10×10-6~5. 02×10-6,主要岩性为碎裂闪长玢岩、碎裂蚀变花岗闪长岩和碎裂云英岩。

2.3.2 金矿(化)体特征

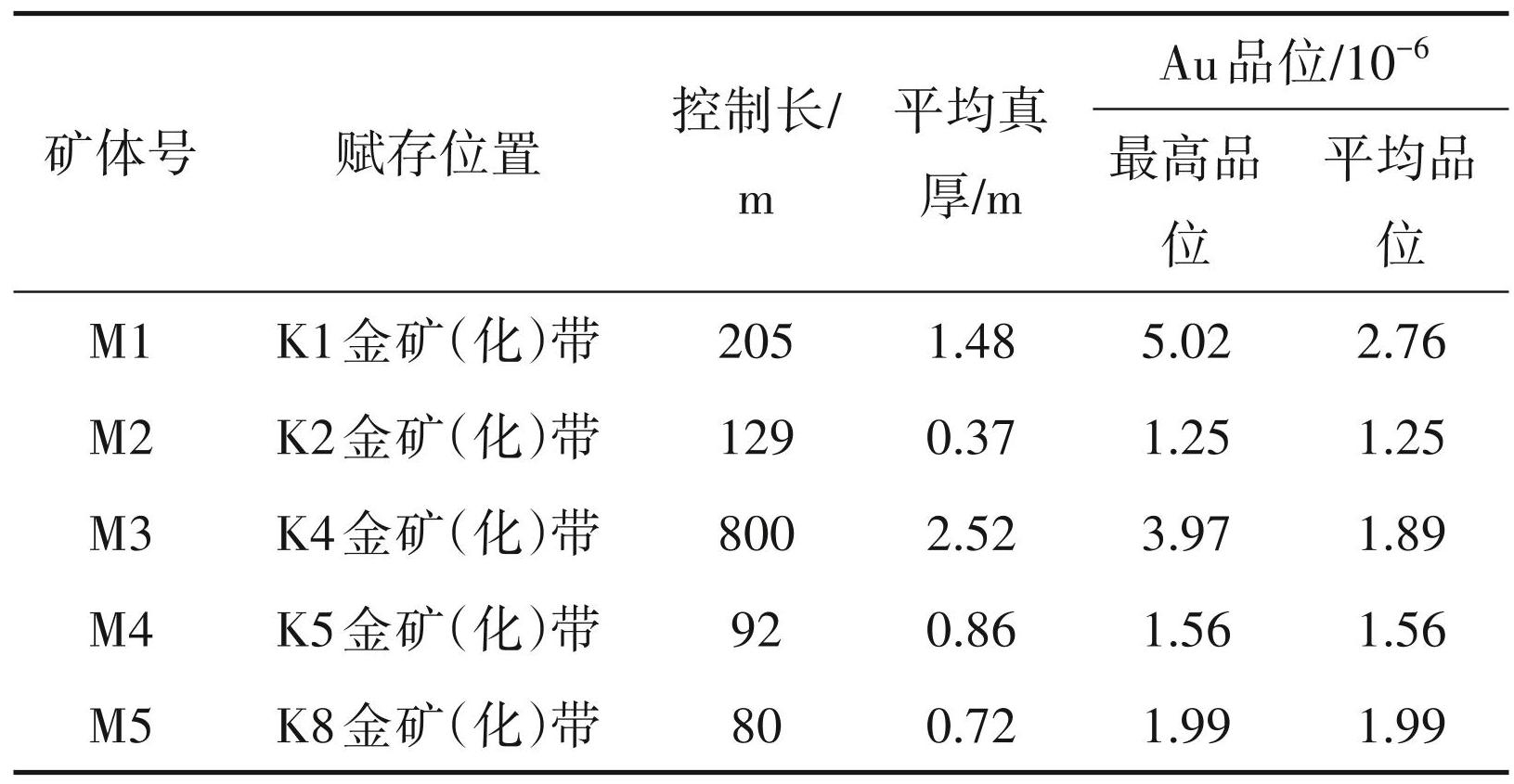

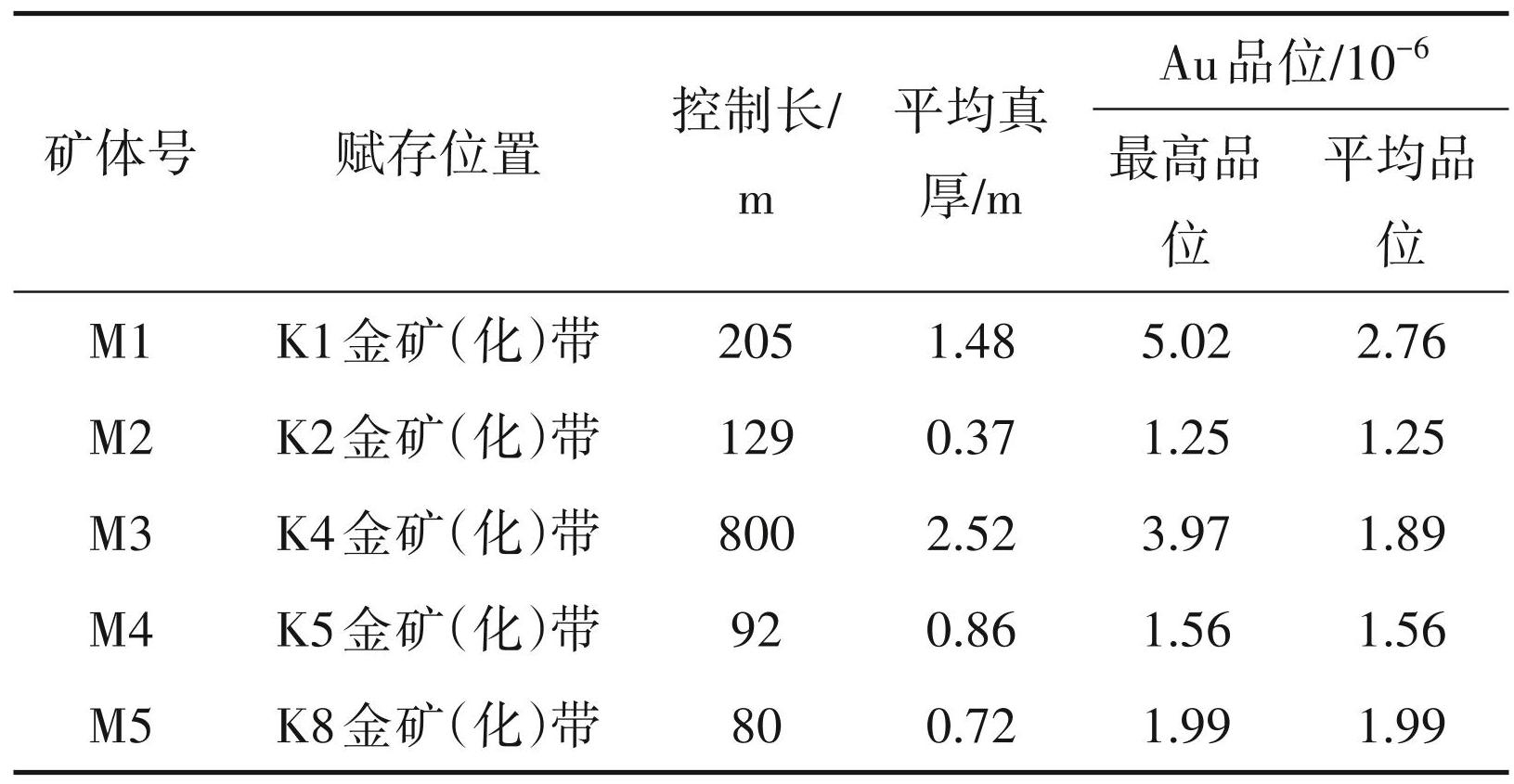

全区在K1、K2、K4、K5、K8等5条金矿(化)带中圈定出了 M1~M5 等 5 条金矿体(表1、图3),控制长 80~800 m,真厚度 0.37~2.52 m,Au 品位 1.13× 10-6~2.77×10-6,单样最高品位 5. 02×10-6,产状: 310°~325°∠40°~68°,赋矿岩性主要为褐铁矿化碎裂云英岩、褐铁矿化碎裂闪长玢岩和碎裂蚀变花岗闪长岩,所见的矿化主要为褐铁矿化、毒砂矿化、黄钾铁矾化、黄铁矿化等;主要蚀变为碳酸盐化、硅化、高岭土化、绿泥石化等。

矿区的主矿体有2条,即M1、M3金矿体(图4),主要分布于矿区的北部和南部,产于F15、F1断裂带内的 K1、K4 金矿(化)带中。根据化学样品的分析结果,结合岩石鉴定样和野外观察来看金元素富集的程度往往与矿化蚀变有一定的正相关,即矿化蚀变十分强烈的部位一般金的品位均可达到工业指标。

2.3.3 矿石矿物特征

矿区矿石中的金属矿物主要有黄铁矿、褐铁矿、黑钨矿、金红石、锐钛矿、毒砂矿等,主要以半自形粒状、致密状、柱状和针状呈稀疏浸染状、稀疏星点状分布于矿石之中;矿石中的脉石矿物主要为脉石英、绢云母、碳酸盐岩、绿泥石和绿帘石等。

矿石的结构主要有自形晶粒结构、半自形粒状结构和土状结构,其中以土状结构和半自形粒状结构最为常见;矿石构造类型主要有土状构造、稀疏星点状构造以及稀疏细脉浸染状构造等,其中稀疏细脉浸染状构造是矿石中最为常见的构造,其特征是以黄铁矿为主的金属矿物一部分呈细小短脉状矿物集合体,在脉石矿物中形成不均匀的细脉状,有的还具定向分布。

2.3.4 围岩蚀变

通过野外对含矿层位及周边岩性的观察,加之系统的采样分析,确定矿区金矿体的围岩主要为灰黑色碎裂闪长玢岩、褐红色碎裂云英岩。围岩与矿体界线不清,多数呈渐变过渡接触。矿体围岩中金元素含量普遍较低,矿化蚀变也较弱。

从目前已发现的金矿(化)体特征来看,金矿(化)体主要受构造控制,在构造蚀变带中常见的矿化有黄铁矿化、毒砂矿化、黄钾铁矾化、褐铁矿化等,常见的蚀变有硅化、云英岩化、碳酸盐化,次为绿帘石化、高岭土化等。其成矿因素与矿化蚀变有密切的关系,即矿化蚀变越强的地段,越容易成矿,反之则成矿的可能性越小。

图21∶1万土壤综合异常简图(据田永革等,2015①)

1—第四系冲洪积物;2—第四系残坡积物;3—华力西期花岗闪长岩;4—钾长花岗岩脉;5—金矿带及编号;6—金矿体及编号;7—Cu 元素异常;8—Au元素异常;9—W元素异常;10—Pb元素异常

表1矿(化)体特征一览

3 讨论

3.1 矿床成因分析

青海东昆仑造山带具有复杂演化历史和多旋回复合造山带的特征,带内早古生代和晚古生代— 早中生带构造旋回与金多金属矿床形成具有密切关系。在此造山型金矿床成矿年龄主要有 2 组:晚加里东期和华力西期—印支期(刘相钊等,2017;魏有宁等,2019;赖华亮等,2020)。笔者认为杨树沟矿区成矿期为华力西期—印支期。

矿区中华力西期的中酸性岩浆岩非常发育,加之后期的构造活动,形成了多条以近东西向、北东向和北西向为主的断裂构造,岩浆所产生的含矿气水热液沿着断裂构造提供的导矿通道进行迁移,逐渐和围岩发生水岩反应,大量形成了黄铁矿、褐铁矿、毒砂矿、脉石英、碳酸盐岩、绿泥石和绿帘石等中低温热液矿物,这些矿物在段裂构造的容矿空间内生长,因此这些中低温热液是矿区成矿的热动力条件和来源,而金矿则与载金矿物一起以脉状、透镜状产于断裂构造当中。

3.2 找矿前景与方向分析

3.2.1 找矿前景分析

(1)从区域成矿地质背景来看矿区处于秦—祁 —昆成矿域(Ⅰ1)东昆仑成矿省(Ⅱ2)伯喀里克—香日德印支期金、铅、锌、铁、石墨(铜、稀有、稀土)成矿带东段,在该成矿带上已经发现的大型到小型矿床广布,其中阿斯哈金矿、果洛龙洼金矿和巴隆金矿成矿特征与本区金矿成矿特征极为相似,具有很大的找矿前景。

(2)从前人圈定的化探异常来看,AP3Pb(Zn、 Au)和 AP4Au(Pb、Ag、Zn)两异常浓度分带清晰,浓集中心明显,各元素套合较好,规模较大,且已在异常区内的北西向断裂构造中发现了多条矿(化)带和金矿体,但是这些矿(化)带和金矿体主要圈定出的是地表矿,深部具有很大的找矿潜力。

(3)从前人取得的地质找矿成果分析,矿区已圈定出了金矿(化)带 8 条(K1~K8),控制长 200~800 m,宽 2.2~13.3 m;圈定出了金矿体 5条(M1~M5),控制长 80~800 m,真厚度 0.37~2.52 m,平均品位 Au1.25×10-6~2.76×10-6。从上述可知矿区已具有成矿事实。

图3金矿(化)体分布简图

l—第四系全新统冲积砂、砾石;2—第四纪上更新统—全新统冲洪积砂、砾石;3—华力西期中酸性侵入岩;4—二长花岗岩脉;5—辉绿玢岩脉; 6—金矿带及编号;7—金矿体及编号;8—地质界线;9—断层及编号;10—构造破碎蚀变带;11—产状;12—1∶1万土壤地球化学异常

1—华力西期花岗闪长岩;2—断层破碎蚀变带;3—褐铁矿化;4—高岭土化;5—黄铁矿化;6—钻孔及编号;7—金矿带及编号;8—金矿体及编号

3.2.2 找矿方向分析

(1)矿区断裂构造主要为压(扭)性断裂,这就注定这类构造控矿的矿床在整体上规模不会太大,矿体不管在走向上还是在倾向上其连续性较差,但是矿区控制金矿体的断裂构造带延伸较长,且较为稳定,从带内矿化蚀变来看矿区的金元素并非来源于围岩,而是来源于深部的含矿气水热液,这就有在构造的深部及主断裂周边的次生构造中寻找出具有工业矿体的很大可能性,具有很好的找矿空间。

(2)前人在AP3Pb(Zn、Au)和AP4Au(Pb、Ag、Zn) 化探异常中圈定的矿体主要投入了地表工程,深部工程投入相对较少,建议在下一步找矿工作中在此处实施一些钻探工程,相信后期会取得可喜的成果。

(3)矿区断裂构造之间的交汇处和皱弯处具有较好的容矿空间,建议后期找矿应重点关注这些部位。

4 结论

通过对前人地质、化探所取得的成果进行分析和研究,结合所收集的参考资料现得出如下结论:

(1)经过对矿区地球化学特征进行分析,构造破碎蚀变带中褐铁矿化碎裂云英岩、褐铁矿化碎裂闪长玢岩和碎裂蚀变花岗闪长岩及其附近往往具有较好的异常显示,并且在此岩性中圈定出了多条金矿(化)带和金矿体,由此可知杨树沟地区金矿的含矿岩性主要为碎裂云英岩、碎裂闪长玢岩和碎裂蚀变花岗闪长岩。

(2)杨树沟地区金矿体主要受近东西向、北东向和北西向 3 组断裂控制,且这 3 组断裂均为压 (扭)性构造,这样导致矿区圈连的金矿体规模较小,矿化不均匀,在走向和倾向上变化较大。

(3)矿区的矿化蚀变主要为黄铁矿化、褐铁矿化、毒砂矿化、硅化、碳酸盐岩化、绿泥石化和绿帘石化等,这些矿化蚀变在矿体围岩中发育较弱,可是在含矿岩性中则发育的普遍较强烈,尤其是在断裂构造的交叉部位和皱弯处的含矿岩性其矿化蚀变非常强烈,这就说明矿区成矿因素与矿化蚀变有密切的关系。

注释

① 田永革,何晓志,张小锋.2015. 青海省都兰县杨树沟地区金矿预查报告[R]. 西宁:青海省地质调查院.