摘要

本文通过系统收集津巴布韦伟晶岩有关的研究资料和文献,并结合实地调查研究,对比基塔矿床的成矿特征,进行详细剖析,描述了矿床成矿年代、矿物包裹体特征和初步分析了矿床成因,总结了该国伟晶岩型锂铯钽金属矿化特征和成矿规律,为在该国寻找该类型矿床提供参考依据。

Abstract

In this paper, through systematic collection of research data and literature related to pegmatite in Zimbabwe, combined with field investigation, for instance,the metallogenic features of Bikita deposit such as the metallogenic age and mineral inclusions are tested or measured by the reasonable methods , the genesis of the deposit are preliminarily analyzed, and the mineralization characteristics and rules of pegmatitic lithium-cesium-tantalum typed deposit are summarized. It provides reference information for searching for this type of deposit in Zimbabwe.

Keywords

0 引言

津巴布韦成矿地质条件优越,矿产资源丰富 (闫红圃等,2015;杨学生,2018;李斯等,2023),是世界上伟晶岩型锂铯钽矿资源利用和开发较早的国家之一,拥有非洲最大的锂资源储量,在全球资源储量排在第五位。锂资源主要分布在比基塔、宾都拉、万基、索尔兹伯里、穆塔里、穆托波地区。最著名的矿床有比基塔矿、卡马蒂维矿、阿卡迪矿、萨比星矿、祖鲁矿等,除了卡马蒂维锡钽锂矿位于赞比西变质带西段成矿区伟晶岩脉外,其他大多位于津巴布韦克拉通绿岩带伟晶岩脉内(王峪,2011;卢天骄等,2021)。本文研究的典型比基塔矿床地理坐标为南纬20°09'02″,东经 31°06'02″。

1 津巴布韦克拉通伟晶岩

津巴布韦伟晶岩分布在 12 个区域(图1),最古老的古太古代伟晶岩分布在奎奎地区,年龄为3.37 Ga。比基塔、马斯文戈、哈拉雷和卡马蒂维地区的伟晶岩为中太古代和中元古代。卡罗伊地区和穆托波东北地区分布的伟晶岩最年轻,属寒武纪至泥盆纪,年龄为 0.54~0.40 Ga。以往根据其矿化特征、围岩组合分布和时代年龄,研究者将津巴布韦的伟晶岩细分为迈阿密型、卡马蒂维型和比基塔型。津巴布韦12个区域的伟晶岩,以往只有比基塔、卡马蒂维和本森伟晶岩形成的锂钽锡铌铯矿进行了开采,相应的地质研究程度相对较高,其他伟晶岩的成矿地质特征信息报道很少,且多数伟晶岩与宝石开采相关。到目前为止在整个津巴布韦克拉通,只有比基塔伟晶岩群赋存有大规模锂铯钽矿床。

2 比基塔伟晶岩群

比基塔锂铯钽伟晶岩群分布在马斯文戈绿岩带的最东端,其中北部区伟晶岩脉走向为南北向,南部区伟晶岩脉走向为东西向。马斯文戈绿岩带位于津巴布韦南部,长约100 km,宽22 km(图1),南距离林波波变质带北缘带约 50 km(Prendergast, 2004;Prendergast and Wingate,2007)。该绿岩带主要由上、下布拉瓦约群组成,也称上、下绿岩带。上绿岩带为镁铁质火成岩,已变质为变玄武岩、绿泥片岩、角闪片岩和变闪长岩。下绿岩带包括石英云母片岩及夹有层状、带状或透镜状磁铁石英岩、石英岩或大理岩的泥质板岩、千枚岩。大多数伟晶岩脉主要赋存在绿岩带地层上布拉瓦约群变玄武岩和变闪长岩,只有个别伟晶岩脉分布在下布拉瓦约群泥质板岩中。绿岩带边缘是时代较古老的花岗岩和片麻岩,由 3.3 Ga年塞巴奎群片麻岩和 2.6 Ga 的奇里曼齐复合花岗岩岩基组成,侵入花岗岩岩基北部为奇旺达岩体,沿绿岩带南部边缘分布的为查伦比拉岩体。大约在2.7 Ga林波波变质带在津巴布韦克拉通南部发生褶皱和逆推,岩石产生一系列变质作用,并形成紧闭褶皱变形,总体为复式向斜,并呈西北向展布。随后大致在2.67 Ga在褶皱张性地带如转折端部位伴有奇里曼齐复合花岗岩岩基侵入。

Gwavava and Ranganai(2009)通过重力布格异常和航磁异常等地球物理方法推断了马斯文戈绿岩带与奇里曼齐复合花岗岩岩基之间的关系。绿岩带内尤其是镁铁质杂岩体显示重力布格异常高特征,而花岗岩体较低,尤其是火山作用后期的深成岩布格值最低。重力异常特征还推测认为花岗岩与绿岩带的接触面几乎是垂直,绿岩带总体呈槽状,这与津巴布韦克拉通绿岩带产状一致,属克拉通内张性裂谷环境侵位;在南部花岗岩呈穹丘状侵入更老片麻岩,但侵入部位较浅。花岗岩体一般属富钾、块状的二长花岗岩,近南北向重力剖面推测奇里曼齐复合花岗岩形态为厚为2 km的厚板状,侧向延伸较垂直方向长,南部为根部,向下延伸为4.5 km。津巴布韦地质调查局编制的航磁图集显示,绿岩带大部分属于低磁异常区,仅在镁铁质杂岩和带状含铁建造层内具有较高的磁异常值。与绿岩带和古老片麻岩相比,较年轻花岗岩通常具有较高的磁异常值,本研究区特别是查伦比拉岩体发育明显北东东向较宽的磁高值异常,而其北部绿岩带边缘以及南部林波波变质带的边缘均为低磁异常区。

Melcher et al.(2015)研究认为造山运动伸展作用在马斯文戈绿岩带形成北西—东南向戈诺断层和北南向波波特克断层。戈诺断层表现为一定程度的右旋剪切特征,与次级南北向波波特克正断层的具有成生关系,这种构造背景有利于伟晶岩脉沿北南向断层侵入,形成比基塔伟晶岩群。通常伟晶岩代表高度分异的岩浆残留熔体,这里的伟晶岩应源自临近较年轻的奇里曼齐花岗岩岩基冷凝结晶后期产物。当然目前研究程度还不能将比基塔伟晶岩群与单个花岗岩侵入体对照联系起来。绿岩带内除了大量基性岩脉侵入,还伴有多期石英脉贯入(图2)。此外还有不同期次的粗玄岩脉和石英斑岩脉,且大多的脉岩露头仅局限于花岗岩周围分布。马斯文戈绿岩带内最典型的地质事件是有多期石英脉侵入。

图1津巴布韦伟晶岩分布图

1—比基塔;2—马斯文戈;3—穆托波东北部;4—哈拉雷;5—卡罗伊;6—卡玛蒂维;7—奎奎;8—布拉瓦约北部;9—布拉瓦约东南部;10—穆韦扎山区;11—穆塔雷西部;12—威扎

3 比基塔矿床地质特征

锡石最初是 1909 年在比基塔伟晶岩脉内发现的,被划定为锡矿权区,仅在锡矿区西南约10 km处发现了钽铁矿。锡矿开采始于1916年,尽管产量很小,但一直持续到第二次世界大战结束。近年来由于对铍和锂矿的需求不断增加,比基塔矿已经发展成锂矿为主的生产矿山。透锂长石和锂云母是主要矿石矿物,次要矿石矿物有锂辉石、锂磷铝石和锂霞石。此期间采矿主要集中在两个矿段为主,也主要由比基塔矿业私人有限公司控股。1958 年在津巴布韦发现祖母绿宝石矿以后,掀起了又一次勘查找矿热潮,致使在比基塔伟晶岩矿区中心南北各发现了几十条较小的伟晶岩脉,分别为南部和北部伟晶岩区。20世纪90年代初开始对铷、锂和铯的开采,并一直持续到21世纪初。戈诺断层上盘为北部比基塔伟晶岩群,下盘为南部里弗顿伟晶岩群。这两个伟晶岩群分别由几十个单独的伟晶岩体组成,沿着断层分布有15~20 km(图3)。比基塔伟晶岩群最东端的伟晶岩体以富含铍为特征,向中部岩体演化为含铍和钽,在最西端演化为含锡和锂的伟晶岩,里弗顿伟晶岩群中也观察到类似的演化趋势。含绿柱石伟晶岩体主要分布在最北端,距离比基塔主采坑北约 20 km。在穆威科普和奈杰尔锡矿区伟晶岩变得更加富集钽和锡。伟晶岩群最南端是哈雅提矿区和比基塔主采区,这里发现了含有锂、铷和铯的伟晶岩。

1—第四系冲积物;2—上沙姆瓦群绿岩带;3—上沙姆瓦群蛇纹岩、透闪石、滑石;4—上沙姆瓦群千枚岩、变沉积岩;5—下沙姆瓦群霏细岩系列;6—粗玄岩、变粗玄岩;7—伟晶岩;8—绿岩带;9—蛇纹岩、透闪石、滑石;10—千枚岩、变沉积岩;11—霏细岩;12—石英脉;13—断层

比基塔伟晶岩群的地球化学分带和矿物组合分带属典型锂铯钽伟晶岩型。比基塔伟晶岩群走向总体呈南北向,其推测岩浆源可能来自北部岩体。这里属低重力异常区,推测有隐伏花岗岩侵入。目前还没有比基塔伟晶岩群附近花岗岩测年和地球化学成分的数据,因此,比基塔伟晶岩的母体花岗岩可能属于查伦比拉花岗岩或奇旺达花岗岩。

Dittrich进行了野外实地地质研究,研究范围主要局限在比基塔矿业有限公司的矿业权范围内,自北向南介于穆威科普矿区和比基塔主采区之间。研究区主要分布上布拉瓦约群绿岩带变玄武岩和变闪长岩,少量变质泥岩属塞巴奎群(图2)。野外调查期间未发现花岗岩露头(Dittrich et al.,2015①; Dittrich,2016),以往地质填图发现伟晶岩群被分为 15个区域(图3)。

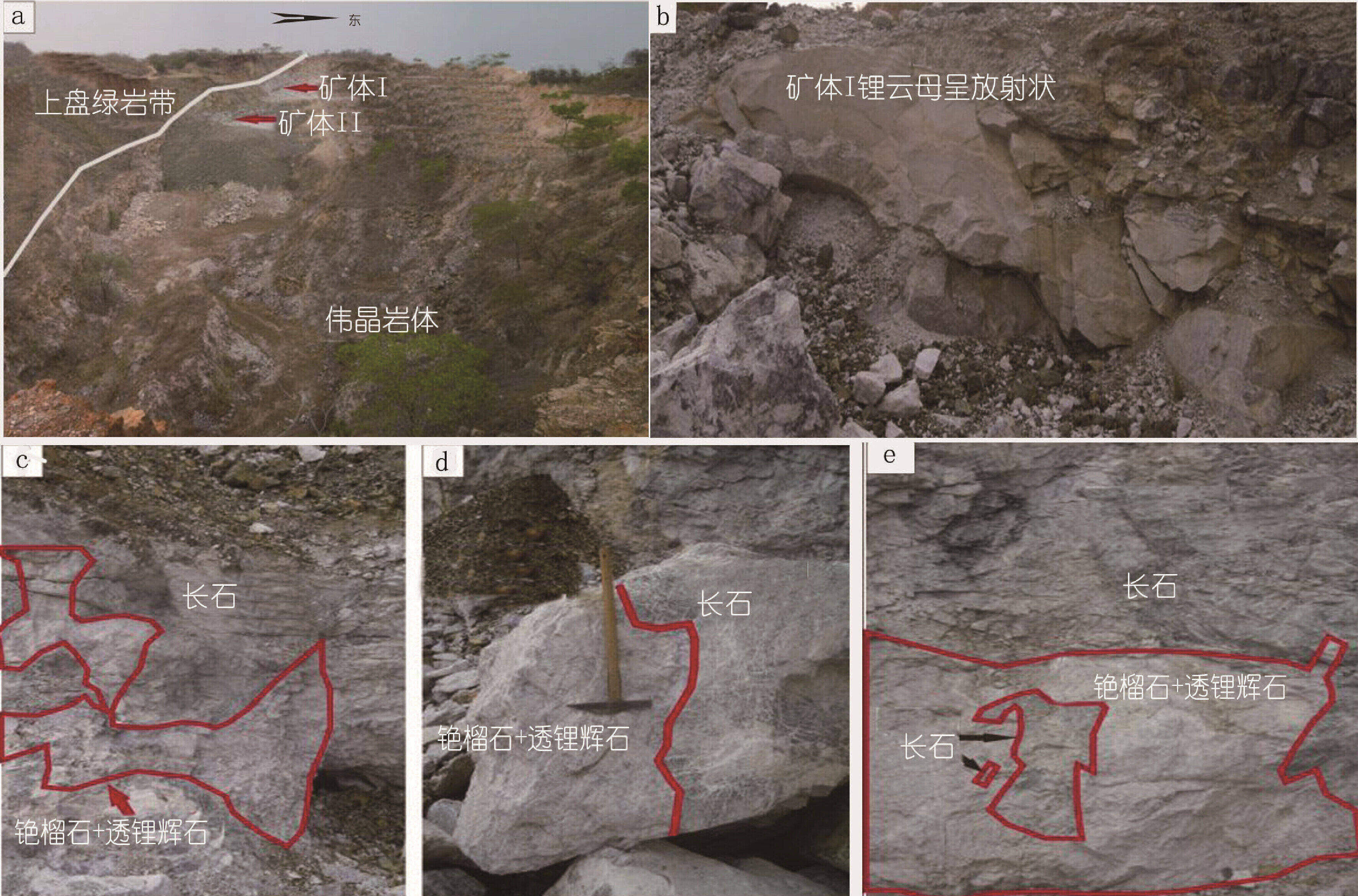

主要伟晶岩露头在南部出现,总体分布走向为南北向,连续出露有 2 km,主矿区包括比基塔主采区(图4)和哈雅提矿区,目前正在开采铯榴石和透锂长石。野外观察该伟晶岩矿脉在矿床东端侵入在背斜构造转折端,在西侧倾伏于一向斜构造;伟晶岩矿脉在东部向东缓倾,在西部向西缓倾。矿体内肉眼可见锂云母有时呈放射状排列分布,长石和矿石矿物铯榴石、锂辉石结晶颗粒粗大且密切共生,有时也相互包含。比基塔主采区和哈雅提矿区位于背斜构造的东翼,而锂辉石伟晶岩矿区则位于其西翼(图3)。背斜构造大致向北伸直,随着伟晶岩露头出现而逐渐消失。伟晶岩群南部另一个特征是出现了与伟晶岩空间密切相关的蛇纹岩透镜体。

比基塔规模最大伟晶岩矿体总厚度为 30~40 m,向东倾斜,倾角30°~45°。该伟晶岩矿体有3个独立分带。边缘带由长石和白云母为主组成,中间带主要为长石,并含有透锂长石和锂辉石,是主要锂矿物富集带。块状构造的透锂长石矿体几乎全为单脉矿体,主要赋存在锂辉石矿化富集地带(图5)。单脉矿体形状呈透镜状或薄板状,长宽约为100 m× 100 m,总厚度可达15 m。经调查得知在2011年,比基塔主采场的开采过程中,发现了两个规模较大的铯榴石矿体。第二个规模较大的伟晶岩矿脉一致向北延伸,该伟晶岩矿脉走向呈北北西-南南东,包括穆威科普南矿段、穆威科普中部矿段和穆威科普北矿段。一个显著特征是粗玄岩脉横切穆威科普北矿段伟晶岩,进一步向东,一些规模较小的伟晶岩出现,这些是奈杰尔矿和大坝矿的伟晶岩。

图3比基塔矿区主要伟晶岩矿脉分布图

1—上沙姆瓦群绿岩带;2—上沙姆瓦群蛇纹岩、透闪石滑石片岩;3 —上沙姆瓦群千枚岩、变沉积岩;4—粗玄岩、变粗玄岩;5—伟晶岩; 6—采坑;7—已完工钻孔及编号;8—伟晶岩矿脉编号。主要伟晶岩矿脉:①—主矿床;②—锂辉石矿;③—回旋镖矿;④—东矿;⑤—竖井矿;⑥—西矿;⑦—东巨人矿;⑧—西巨人矿;⑨—穆威科普南矿段;⑩—穆威科普中部矿段;⑪—穆威科普北矿段;⑫—大坝矿; ⑬—奈杰尔北矿;⑭—奈杰尔南矿;⑮—朗加矿

经野外现场对矿体 I 和 II 取岩矿薄片鉴定分析,对 16 个抛光薄片进行了透射和反射显微镜观察,薄片制备和鉴定送交河南省地质研究院实验室进行。显微镜使用蔡司Axio型摄像仪成像,并附带 AxioCam Mrc5型数码相机拍照,使用 Axio软件进行显微照片拍摄处理。其中图6a可见束状钠长石集合体被早期云母沿解理面交代充填;图6b钾长石呈大颗粒似斑晶并具有典型双晶结构,钾长石、钠长石、石英和锂云母紧密共生,也有时可见钾长石集合体与锂云母、细粒石英呈交互生长现象。图6c为细粒石英与稀疏锂云母常共生形成平坦面状分布; 图6d为大片状白云母与钠长石密切共生,并有细粒石英和第二世代白云母组合在一起交代大片状白云母;图6e锂云母呈镶嵌生长结构的集合体状,形成斑块状或团块状;图6f半自形锂辉石与少量石英共生,多呈集合体聚集,节理发育。

图4比基塔主采坑及矿体露头

(a—主采坑,b—矿体I,c、d、e—矿石矿物与长石共生关系)

图5比基塔矿体I野外产状及分带示意图

4 成矿时代

该矿床取薄片样送给中科大激光电感耦合等离子体质谱实验室,首先使用蔡司DSM-962型扫面电镜对采集的样品进行背散射电子(BSE)图像成像,来确定合适的分析点。采用 LA-ICP-MS对 ZB6 号样品 3个锆石单矿物颗粒进行 18次 U-Pb单点分析,该样品中单个矿物主要为锡石、钽铁矿和少量锰钽矿、细晶石,其中对单一锆石-细晶石共生组合进行了分析测试,U/Pb法测得连续曲线图的成矿上限年龄为(2616±12)Ma(图7)。

图6矿体I和II岩矿薄片鉴定结果(a~e为正交偏光,f为单偏光)

Ab—钠长石;Mi—云母;Kfs—钾长石;Lpd—锂云母;Qtz—石英;Ms—白云母;Spd—锂辉石

图7LCT伟晶岩锆石矿物U-Pb测年协和图(a)及背散射影像图(b)

Spd—锂辉石;Cst—锡石;Mic—细晶石;Zi—锆石;Col—铌钽锰矿

这些测年数据(表1)与梅尔彻等人2015年使用同样方法测单矿物铌铁矿获得的(2617±1)Ma 数据相当(Melcher et al.,2015),也与奇里曼齐复合花岗岩岩基侵入时代的(2600±16)Ma 基本一致(Jelsma et al.,1996)。

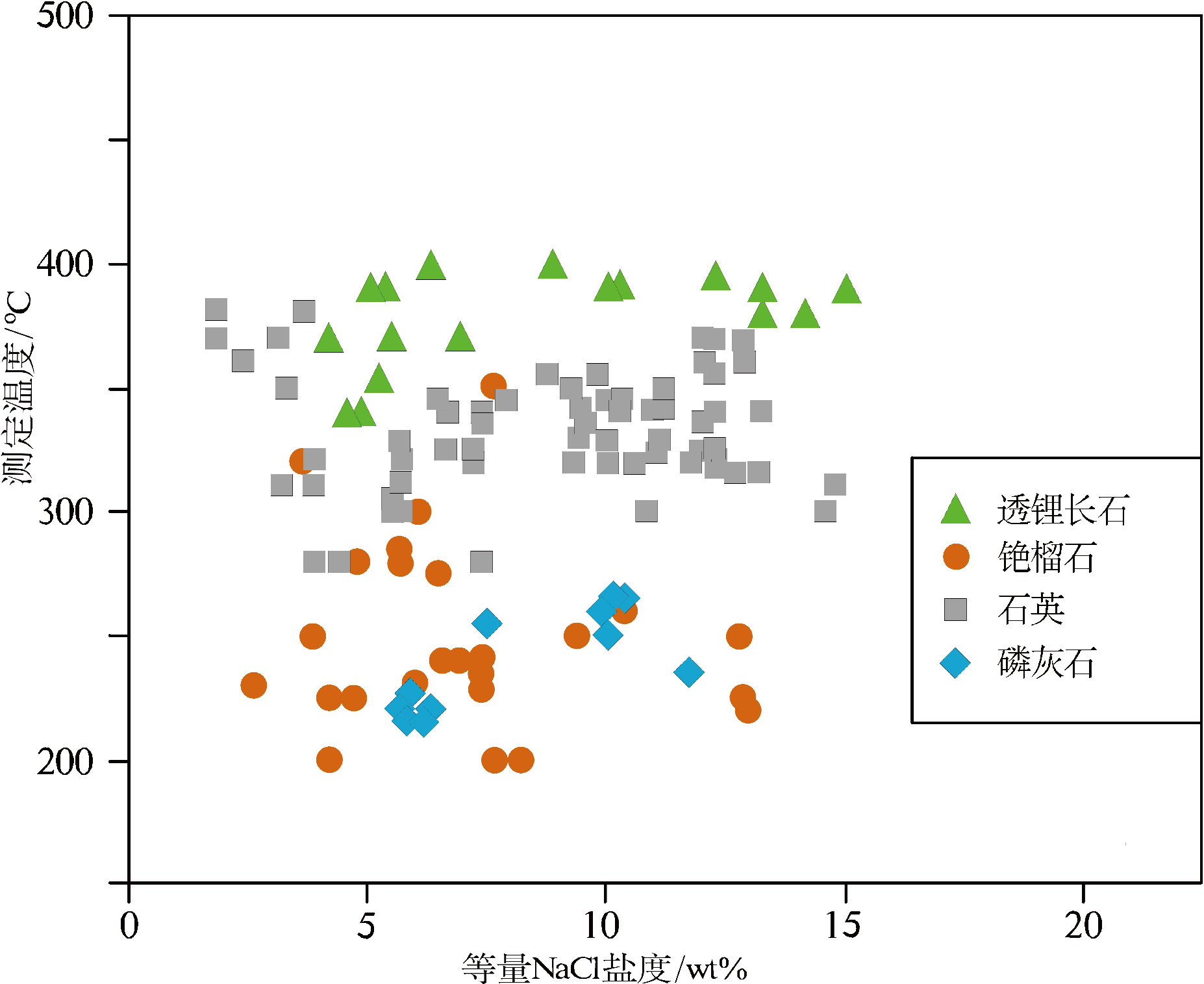

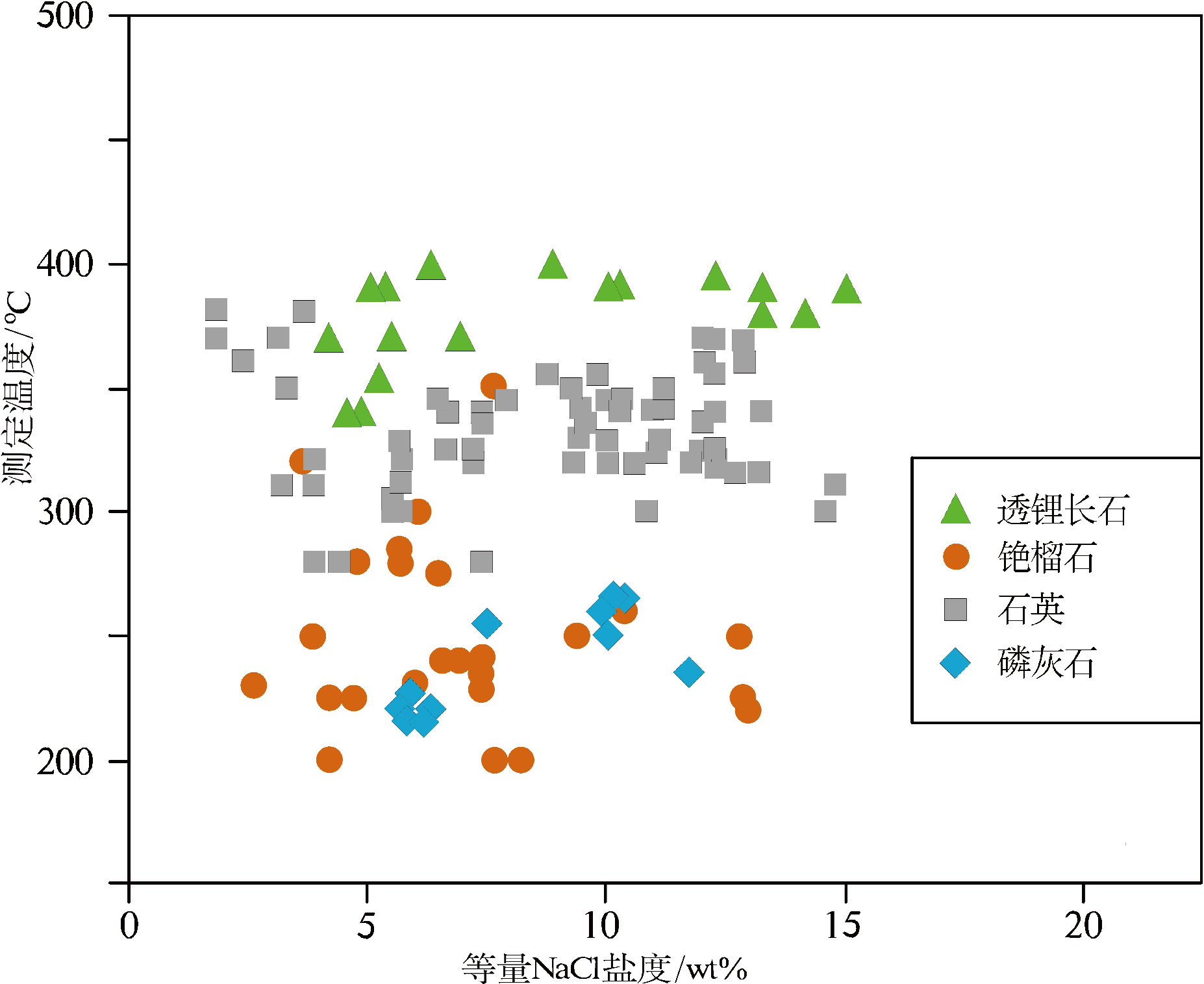

5 包裹体特征

所有在比基塔矿床实地取矿石薄片和光片样品中均发现有流体相包裹体和固相矿物包裹体,二者组合成两相复合包裹体,固体晶体包裹体为石英、铯榴石、磷灰石和透锂长石,采用均一法测得透锂长石的形成温度为 370~400℃;测得石英的形成温度为 280~360℃,一般石英包裹体往往含有液体包裹体;而测得铯榴石的形成温度为 280~350℃。相比之下,磷灰石形成温度最低,为 215~265℃。流体相包裹体成分由H2O-CO2-CH4-NaCl组成(图8),所有矿物包裹体的液相盐度 NaCl 相当量值为 1.5%~2. 0%。在 280~360℃温度范围内,石英和铯榴石结晶过程中流体未参与混合或沸腾成气液两相物质。气液相流体内溶解元素产生分异并演化成液相,因此,盐度相对增加(Richter et al.,2015)。

6 成矿模式讨论

与中国著名的四川甲基卡伟晶岩型锂稀有金属矿床不同(王登红等,2005,2017),津巴布韦比基塔伟晶岩型锂铯钽稀有金属矿床显示出典型的元素分带和矿物分带,最后演化阶段是整个伟晶岩具有铯元素为主的伟晶岩矿体。矿物组合特征趋势明显具有北东-南西方向的分异演化,并可能指示朝马斯文戈绿岩带东北部有花岗岩矿源岩浆房。实际上 2009 年 Gwavava 和 Ranganai 在该区域圈定出的垂直低重力异常可以很好地作为附近有花岗岩侵入体的证据。比基塔伟晶岩区主要断裂构造是北西—南东向的戈诺断层,它主要表现为正断层和不显著右旋特征。次一级共轭断裂呈南北向并朝向矿源花岗岩的位置汇集,属 LCT伟晶岩侵入的通道。

表1ZB6样品锆石U-Pb测年分析数据结果

比基塔伟晶岩初步成矿模式研究了矿物结晶演化阶段,一般分为 3 个主要阶段:早期、主要时期和晚期阶段。早期阶段的特征是热液熔浆亚固相平衡时,主要是斜长石和钾长石析出,并伴有透锂长石、锂辉石、锡石和铌钽氧化物矿物的形成。主要时期还伴随着热液熔浆的持续分馏和流体相的脱溶。这个阶段的特征是大部分白云母和石英的生长以及电气石、磷灰石和绿柱石开始结晶出现。大量白云母出现在矿化主要时期阶段,随后是更多的锂云母结晶。铯榴石是在主要时期阶段的晚期开始析出,并在晚期成矿阶段继续发育。晚期阶段矿物结晶析出形式主要是矿物交代置换反应。这一阶段的矿物组合变化归因于后期热液对流循环,而且仍发生凝固结晶,此时整个伟晶岩岩浆体系仍未完全冷却。结果表明,LCT 伟晶岩中的元素变化受形成的矿物控制,即锂主要富集在锂云母、锂辉石和透锂长石内,铯和铌-钽分别在铯榴石和钽铁矿、铌铁矿中赋存;钾、铷在云母中富集,钠在长石中富集,而锡集中在锡石内。

研究认为 LCT 伟晶岩源自地壳深部分异的花岗岩熔融体。花岗岩熔融体可以通过在大陆地壳深融作用形成,也可以直接通过地幔岩石圈的熔融形成。大陆地壳深融作用未经花岗岩熔融体的中间阶段,可直接形成LCT伟晶岩熔融体(图9 a)。具有广泛锂铯钽矿化的 LCT 伟晶岩需要大量的熔融体和热液流体形成,因此 LCT伟晶岩与母源花岗岩岩基的成生关系密切,野外产状关系清楚地表明了 LCT伟晶岩的侵入特征。LCT伟晶岩属晚至后造山期构造环境中形成,其侵入位置主要发生在伸展作用产生的相应裂隙和开放空间体系中。野外现场的侵入接触关系进一步表明,母源主岩的围限压力必须足够高,能承受住伟晶岩熔融体的内部压力。形成厚大于30 m的伟晶岩脉需要大量熔融体,才能形成产状近于平缓倾斜的单个成矿伟晶岩体(图9b)。而系列成群带分布规模较小断裂的熔体,形成小规模的热液对流单元,使伟晶岩与围岩形成微小的相互作用,不易造成锂铯钽元素的富集。

图9比基塔LCT伟晶岩成矿模式(据Dittrich et al.,2015①修改)

a—新太古代伟晶岩体形成的地球动力学模式;b—伟晶岩体侵位的构造条件与成矿

注释

① Dittrich T, Seifert T, Schulz B.2015. Genesis of selected lithium-cesium-tantalum-(LCT) pegmatites of Western Australia with special regards to their exploration potential for the Cs mineral pollucite and additional data from field work in the Bikita LCT pegmatite field (Zimbabwe)[R]. Freiberg: Division of Economic Geology and Petrology, Technische Universität Bergakademie Freiberg,1-536.