摘要

内蒙古扎兰屯地区属森林沼泽浅覆盖区,地表植被发育,找矿标志不明显,通过单一的地质、物探、化探工作,无法取得行之有效的找矿效果。为了在该地区实现找矿突破,本文通过开展1∶5万地质草测、土壤化探扫面、1∶1万地质、物化探检查和槽探验证等工作,在区内共圈定综合异常 11处,认为区内大北沟地段 AP08-乙2异常具有较好的成矿条件,异常元素组合以 Ag、Cu、Mo、Pb为主,伴有 Au、Zn、U元素的异常,异常主要产于上侏罗统满克头鄂博组与晚侏罗世二长花岗岩接触带部位,接触带的形态与高视极化率、低视电阻率有密切关系,指示了良好的成矿潜力。最后通过槽探的验证,取得了较好的找矿效果。

Abstract

The Zhalantun area in Inner Mongolia is an area with shallow forest and swamp coverage. The surface vegetation is developed and the ore prospecting signs are not obvious. It is impossible to achieve effective ore prospecting results through a single geological, geophysical and geochemical prospecting work. In order to achieve a breakthrough in prospecting in this area, a total of 11 comprehensive anomalies were delineated in the area by carrying out 1∶50000 geological survey, soil geochemical survey scanning,1∶10000 geological, geophysical and geochemical inspection and trench verification. It is believed that the AP08-B2 anomaly in the Dabeigou section of the area has good mineralization conditions. The abnormal element combination is mainly Ag, Cu, Mo, and Pb, accompanied by anomalies of Au, Zn, and U elements. The anomalies are mainly produced in The contact zone between the upper Jurassic Manketou Obo Formation and the Late Jurassic monzogranite. The shape of the contact zone is closely related to high apparent polarizability and low apparent resistivity, indicating good mineralization potential. Finally, through the verification of trench exploration, good prospecting results were achieved.

0 引言

扎兰屯地区位于大兴安岭火山岩带北段,前中生代古亚洲构造域和中新生代滨太平洋构造域交接、重叠部位,属古亚洲成矿域(Ⅰ级)、大兴安岭成矿省(Ⅱ级)、东乌旗—嫩江成矿带(Ⅲ级)(朱裕生, 2007;佘宏全等,2009,2010),区域上具有良好的成矿潜力(邵积东等,2007,2009)。由于该区地质工作程度较低,迄今尚有部分 1∶5 万化探扫面和 1∶5 万区域地质调查没有完成,加之本地区森林覆盖较严重,晚中生代强烈火山作用导致火山岩大面积分布(邵济安等,1999;),致使对前中生代火山基底构造格局、沉积及岩浆建造等认识程度较低,制约并影响该区金属矿找矿工作的深入。近些年,在浅覆盖区寻找隐伏矿产是找矿工作的重点之一,勘查方法在不断探索中,随着物化探工作的发展、工作精度的提高,综合物化探方法在寻找隐伏矿产的过程中发挥着越来越重要的作用,并取得了较好的找矿成果(赵一鸣,1997;金浚等,2011;沈光银等,2012; 刘波等,2014;张恩等,2016;武中华等,2018;程云涛等,2021;史冬岩等,2021;刘牧星等,2023)。其中王忠等(2012)在研究区周边的二道河地区利用综合物化探方法首次发现了银多金属矿床,并提出扎兰屯地区寻找隐伏多金属矿床的一种勘查模式,即综合物化探扫面圈定靶区—精细物化探评价定位—地质工程验证定性。

由于研究区位于内蒙古东部大兴安岭中北段森林沼泽区,基岩出露较差,地表覆盖严重,常规地质填图方法难以发现新的矿产地,因此,在综合前人资料的基础上,认为该地区适合采用物化探综合找矿方法开展找矿工作。本文总结了该地区地球物理和地球化学特征和找矿标志,对该地区地质找矿工作具有一定的借鉴意义,希望可以为后续地质找矿工作提供一定的依据。

1 区域地质背景

研究区位于扎兰屯北西约 40 km 的南木一带(图1),整体位于西伯利亚板块东南缘古生代陆缘增生带,前寒武纪基底形成、华力西期古亚洲洋开合和燕山期大陆边缘活动 3 期成矿作用叠加一体 (贾斌和刘世伟,2009),是本地区区域成矿的基本特征。

研究区出露的地层可分为前中生代基底和中生代陆相火山岩盖层,前中生代基底包括古元古界兴华渡口群(Pt1x)、下泥盆统大民山组(D1d)、上石炭统格根敖包组(C2g)和上二叠统林西组(P3l),均为变质岩系。中生代陆相火山岩盖层从老到新为中侏罗统塔木兰沟组(J2tm)、上侏罗统满克头鄂博组(J3mk)、上侏罗统玛尼吐组(J3mn)和下侏罗统白音高老组(K1b),表现出中性—酸性—中性—酸性的多期次多旋回的规律,与矿产关系密切的主要为满克头鄂博组酸性火山岩、火山碎屑岩系列。

研究区构造以北东向断裂构造为主,形成较早,长期活动。控制古生代、中生代地层的生成和展布,侵入岩多沿该构造系统侵入,为本区提供了大量热源和成矿物质来源。尤其燕山期构造活动表现最强烈,在继承和发展基底断裂构造的同时,形成了一系列北东—北北东向次级断裂,主要为挤压性质层间断裂,大致平行雁列式排列,断裂带内一般发育挤压片理化条带和构造透镜体,岩石破碎,断裂面滑移擦痕多呈舒缓波状,为本区的容矿构造。

研究区侵入岩主要为晚侏罗世二长花岗岩,细中粒花岗结构、块状构造。组成矿物为斜长石、钾长石、石英、黑云母、磁铁矿等。矿物粒径 0.5~4. 0 mm,以>2 mm 者居多。钾长石(30%)呈半自形粒状—他形晶;斜长石(48%)呈半自形晶,轻度绢云母化,发育聚片双晶及环带构造;石英(20%)呈他形粒状;黑云母(2%)呈片状,绿泥石化。榍石、磷灰石、锆石及磁铁矿少量。

2 矿化体地质特征

研究区位于东乌旗—嫩江海西—燕山期铁、铜钼、金、铅锌、钨多金属成矿带内,受晚侏罗世及早白垩世火山-岩浆活动和北北东向构造-岩浆岩带的控制,矿体形态较复杂。区内铅锌矿赋存于上侏罗统满克头鄂博组酸性火山熔岩、火山碎屑岩与燕山期花岗岩接触带附近,主要赋矿岩性为流纹质含角砾凝灰熔岩,呈脉群的形式出现,形态复杂,总体呈北东向—近南北向展布。

图1扎兰屯地区地质简图

1—第四系;2—下白垩统白音高老组;3—上侏罗统玛尼吐组;4—上侏罗统满克头鄂博组;5—中侏罗统塔木兰沟组;6—上二叠统林西组;7— 上石炭统格根敖包组;8—下泥盆统大民山组;9—古元古界兴华渡口群;10—早白垩世粗面安山岩;11—早白垩世石英正长岩;12—晚侏罗世二长花岗岩;13—晚石炭世石英二长闪长岩;14—新元古代石英二长闪长岩;15—地层界线;16—不整合界线;17—断裂构造;18—火山构造; 19—蚀变带;20—火山口;21—硅化\褐铁矿化;22—绿泥石化\绢云母化;23—化探综合异常

2.1 蚀变特征

研究区内尚未发现金属矿床,但从地表线索来看,可见较好的矿化蚀变现象(图2)。蚀变以中低温热液蚀变为主,蚀变类型主要有褐铁矿化、硅化、孔雀石化、矽卡岩化(图3a~c)等,横向分带性较强,边缘以褐铁矿化、硅化为主,中部主要为硅化,内部除褐铁矿化和硅化以外,出现大量的孔雀石化和矽卡岩化,蚀变强度由外向内逐渐变强,边缘的褐铁矿化蚀变可见原岩结构构造,内部主要为蚀变岩,原岩的结构构造已发生改变。

2.2 矿化特征

区内矿石结构主要有半自形—他形粒状结构、碎裂结构、交代残余结构、他形填隙结构、假象结构和乳滴状结构。矿石构造主要有稀疏—浸染状构造、稀疏—浸染状构造、细脉状构造和块状构造等。矿石以硫化物原生硫化物型矿石为主,近地表受氧化作用影响,形成次生氧化物型矿石(图3a)。主要金属矿物有细脉浸染状黄铜矿(图3b)、星点状闪锌矿(图3c)和黄铁矿等,少量磁铁矿和磁黄铁矿等。其中闪锌矿,镜下闪锌矿呈褐色,半金属光泽,反射色呈灰色微带褐色调或淡绿灰色,均质性,呈不规则颗粒状分布,粒径0.6~3. 0 mm(图3d)。

图2剥土中发育的蚀变带

区内矿体主要受北东向断裂派生的次级裂隙带控制,这些裂隙带呈北东向—近南北向展布,沿裂隙带内充填各类脉岩与围岩接触部位,是矿体定位的最佳部位。区内共发育 5 条铅锌矿体,矿体厚度一般 0.84~7.13 m,5 条矿体均已达到最低工业品位。

图3研究区蚀变典型现象及照片

a—研究区地表发育的孔雀石化、褐铁矿化蚀变;b—细脉状黄铜矿;c—凝灰熔岩中发育的粒状闪锌矿;d—反射光下不规则状闪锌矿;Cp—黄铜矿;Sph—闪锌矿

3 土壤地球化学特征

3.1 土壤化探参数统计

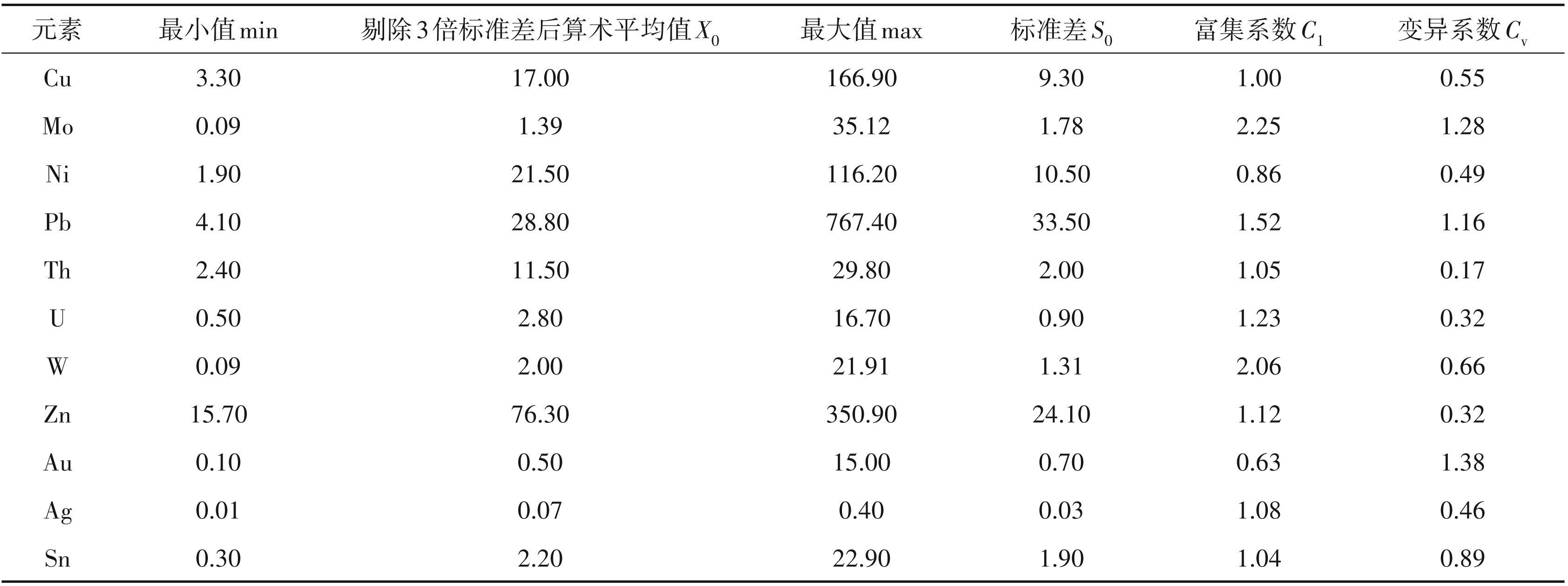

勘查地球化学作为最重要的多金属找矿手段之一,已取得了广泛的应用。研究区属森林沼泽景观区,地形起伏不大,水系发育,河谷切割较深,成壤条件良好,适合开展土壤地球化学工作。因此,本次研究工作首先采用1∶5万土壤地球化学扫面圈定异常,土壤取样过程中,穿透表面 A 层的腐殖层,以 B 层土壤为主,采样网度为 500 m×200 m,取样深度为40~80 cm,分析项目包括Cu、Mo、Ni、Pb、Zn、U、 Th、Au、Ag、W、Sn等 11种元素,分析方法除 Au元素使用化学光谱法以外,其余元素均为质谱法,样品总计 5752 件。分析测试工作由核工业东北分析测试中心承担,各项技术指标、检出限、准确度、精密度、检查分析合格率和报出率等,均达到相关规范的要求。

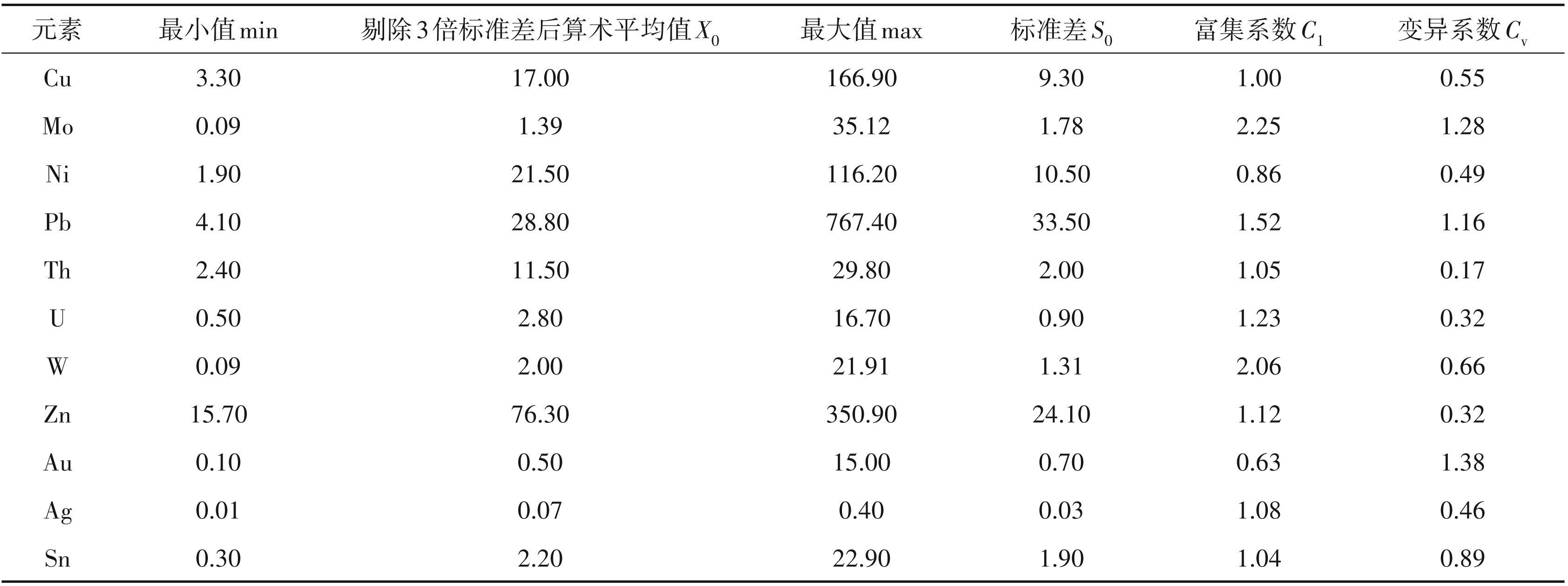

对取得的1∶5万土壤化探分析各元素的分析结果进行数理统计(表1),可以看出区内 W、Mo 元素含量与区域背景相比相对富集且强分异或一般分异,有利于成矿。Pb、Zn、U、Th、Cu等元素为相对富集且分异程度较强—中等,表明可在局部地段成矿,Au、K、Ni、Sn等元素相对贫化且分异程度不高,表明成矿几率较小。

表1扎兰屯地区元素值特征统计

注:元素含量单位除Au为10-9,其余均为10-6;分析测试工作由核工业东北分析测试中心完成。

3.2 土壤化探异常特征

通过土壤地球化学测量,全区共圈定 Cu、Pb、 Zn、Au、Ag、Mo、U 共 7 种元素异常 275 个,在此基础上圈定综合异常 11 处,通过异常筛选,认为 AP08-乙2号异常异常规模较大、强度高,异常套合好,浓集中心明显,具备较好的铅锌多金属成矿条件。

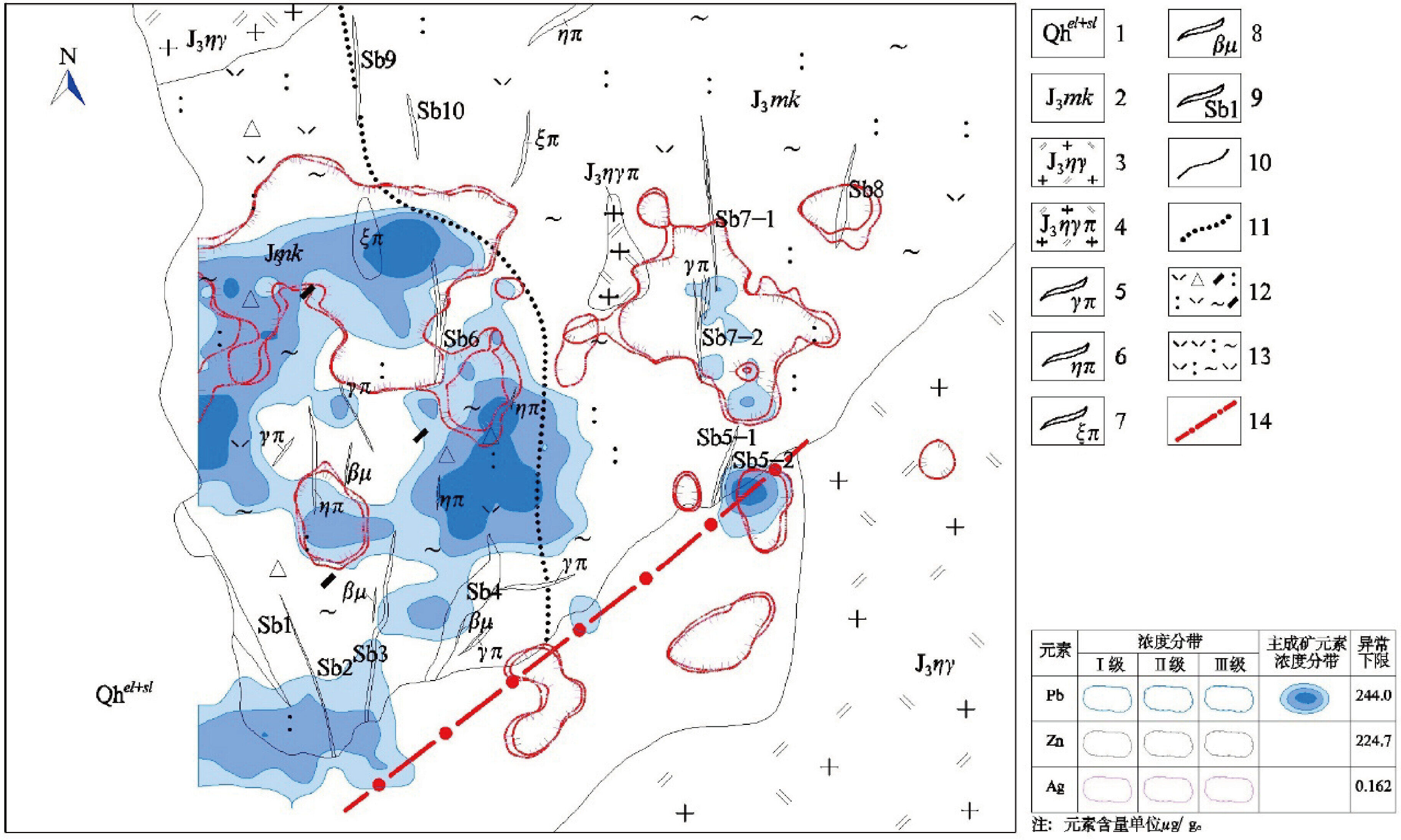

AP08-乙2综合异常(图4)总体呈北东向展布,以Ag、Cu、Mo、Pb元素异常为主,伴有Au、Zn、U等元素的异常,异常面积约 60. 09 km2,异常浓集中心明显,Pb 峰值 352.50×10-6 ,面积 12.27 km2,Cu 峰值 156.90×10-6,面积13.53 km2,Ag峰值0.404×10-6,面积 15.54 km2,Mo 峰值 35.12×10-6,面积 16.30 km2,元素强度 3 级,伴生元素异常强度 1~2 级。Pb、Zn、 Ag 元素位于上侏罗统满克头鄂博组与晚侏罗世二长花岗岩(J3ηγ)接触带部位,Cu、Mo 元素异常主要产于中—上泥盆统大民山组与晚侏罗世碱长花岗岩(J3χγρ)接触部位接触部位和北东向构造发育处。元素组合均为中低温热液成矿元素组合,结合激电中梯成果分析,该异常与硫化物矿床关系密切,同时,该异常处发育多期次的火山岩浆活动,表明该异常是多期岩浆热液作用,形成Pb、Ag、Mo的矿化,可能还有Au、Cu等矿化。

4 AP08-乙2异常特征和查证

4.1 AP08-乙2异常区地质特征

异常区地层出露比较单一,主要为上侏罗统满克头鄂博组中酸性火山岩地层(图5)。岩性主要为流纹质含角砾晶屑凝灰熔岩和流纹质凝灰熔岩。流纹质含角砾晶屑凝灰熔岩岩石为黄褐色,具熔结火山角砾结构、块状构造。火山角砾含量 3%~5%,不规则状、条状、纺锤状,粒径2~15 mm,条状角砾其长轴略显定向,成份主要为隐晶长英质矿物,次要为铁质及蚀变矿物绢云母,铁质已全部褐铁矿化,使角砾呈黄褐色。岩石由于后期构造活动产生了次级细小裂隙,铀多金属矿化就赋存于这些裂隙中,同时也使岩石发生强烈的蚀变,形成各种类型的蚀变岩;流纹质凝灰熔岩岩石为灰白色、黄灰色,凝灰结构,块状构造。凝灰质含量 85%~90%,其成份主要是塑性玻屑,由玻璃质构成,但均已脱玻化。从火山岩岩相角度来说,满克头鄂博组火山岩主要为爆发空落相。

图4扎兰屯地区AP08-乙2号综合异常剖析图

1—第四系;2—上侏罗统玛尼吐组;3—上侏罗统满克头鄂博组;4—中—上泥盆统大民山组;5—晚侏罗世二长岩;6—晚侏罗世碱长花岗岩;7 —满克头鄂博期流纹斑岩脉;8—正长斑岩脉;9—地质界线;10—实测正断层;11—实测性质不明断层;12—硅化;13—阳起石化;14—绢云母化;15—绿泥石化;16—地层产状;17—片理产状

区内侵入岩主要为晚侏罗世二长花岗岩,肉红色,花岗结构,块状构造。岩石主要矿物成分有碱长石(60%±)、斜长石(10%±)、石英(30%±)、黑云母 (1%±),其中钾长石半自形—他形粒状,粒径 1~3 mm,部分晶粒具简单双晶,斜长石大部分为钾长石变质形成的钠长石,石英不规则状,粒径1~3 mm,与长石相间分布,黑云母棕褐色叶片状,分布于粒状矿物间隙,部分绿泥石化、白云母化。

另外,在满克头鄂博组火山岩地层中,发育晚侏罗世二长花岗斑岩体,面积较小,长250 m,宽20~120 m,呈小岩枝状,褐灰色,斑状结构,块状构造。斑晶含量 25%,粒度 1~2 mm,有时呈聚斑状。斑晶成分:钾长石:含量约 10%,半自形板状,尘状高岭石化,有石英沿解理或裂隙交代;斜长石:含量约 10%,半自形板状,可见钠长双晶、卡钠复合双晶,为酸性斜长石,尘状高岭石化;黑云母:含量约 5%,半自形片状,白云母交代之,有少量铁钛氧化物析出。基质为微晶嵌晶结构、交织粗面结构。成分主要为长石、石英,基质物部分被绢云母、绿泥石、尘状高岭石交代。

区内脉岩种类较多,由基性到酸性皆有分布,岩石类型主要有花岗斑岩、正长斑岩、二长斑岩、辉绿岩等,均产于满克头鄂博组火山岩地层内。

①花岗斑岩脉(γπ):发育于南部及中部,南部岩脉长 180 m,宽 10 m,东西走向;中部岩脉一条长 200 m,宽 4~6 m,走向北西向,另一条长 100 m,宽 3 m,走向近东西,发育弱高岭土化和碳酸盐化。

②正长斑岩脉(ξπ):分布于北部,分别产于满克头鄂博组不同岩相火山岩内,产于流纹质凝灰熔岩中的岩脉长 1250 m,宽 150~250 m,走向北东,产于流纹质含角砾凝灰熔岩中的岩脉长200 m,宽10~60 m,发育较强的高岭土化。

③二长斑岩脉(ηπ):主要分布于中南部和北部,中南部出露 3 条,长 160~280 m,宽 10~14 m,走向南北向;北部一条长180 m,宽10~30 m,走向北东向,岩石内部可见微晶状磁铁矿、黄铁矿。

④辉绿岩脉(βμ):主要分布在中南部,分布有4 条,长 50~100 m,宽 2. 0~6. 0 m,走向为南北或近南北。

区内断裂构造形迹较明显的主要分布于花岗岩体与侏罗系地层接触带上,控制接触带的形态和规模,该断裂为倾向北西 300°~330°,总体走向 30°~60°,地表断续出露,大部分为隐伏断裂,在此断裂影响下产生了次一级压扭性构造裂隙带,矿化多产于构造裂隙带内,这些次级构造裂隙带属于成矿期构造,总体走向以近南北向为主,角度 5°~15°。断裂发育部位可见花岗岩、流纹质火山岩断层角砾,角砾呈棱角状,大小不一,粒径 1~15 cm。胶结物主要为硅质、褐铁矿等。

图5大北沟地段AP08-乙1异常区地质简图

1—第四系残坡积物堆积;2—上侏罗统满克头鄂博组;3—晚侏罗世二长花岗岩;4—晚侏罗世二长花岗斑岩;5—花岗斑岩脉;6—二长斑岩脉; 7—正长斑岩脉;8—辉绿岩脉;9—蚀变带及编号;10—地质界线;11—岩相界线;12—流纹质含角砾晶屑凝灰熔岩;13—推测断裂;14—探槽

区内其他构造主要分布于中南部,为北东向断裂的次级断裂,大部分被矿化蚀变带充填,走向与矿化蚀变带走向相同,少量被后期岩脉所充填。该组断裂构造控制了矿化蚀变带的规模、形态及产状,属储矿构造。

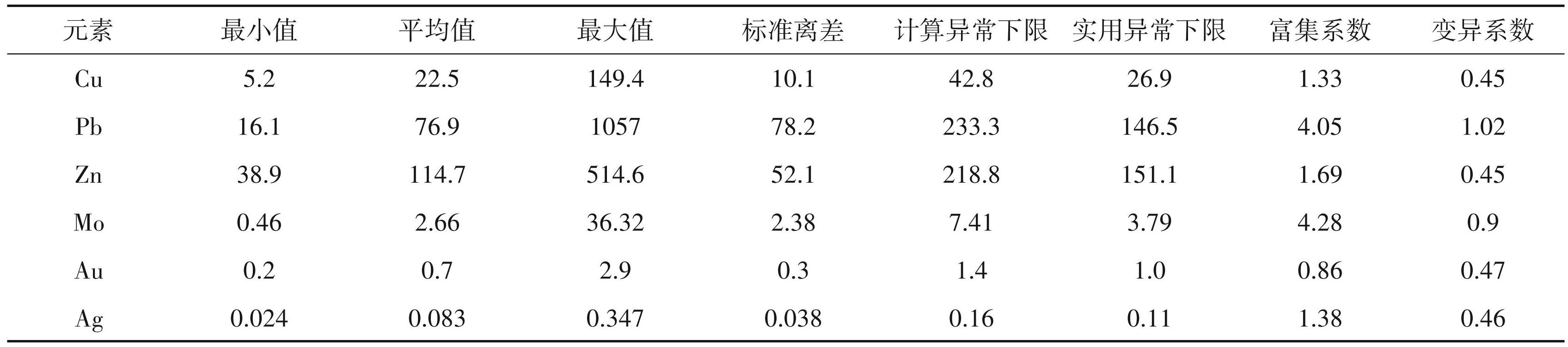

4.2 AP08-乙2土壤化探异常特征

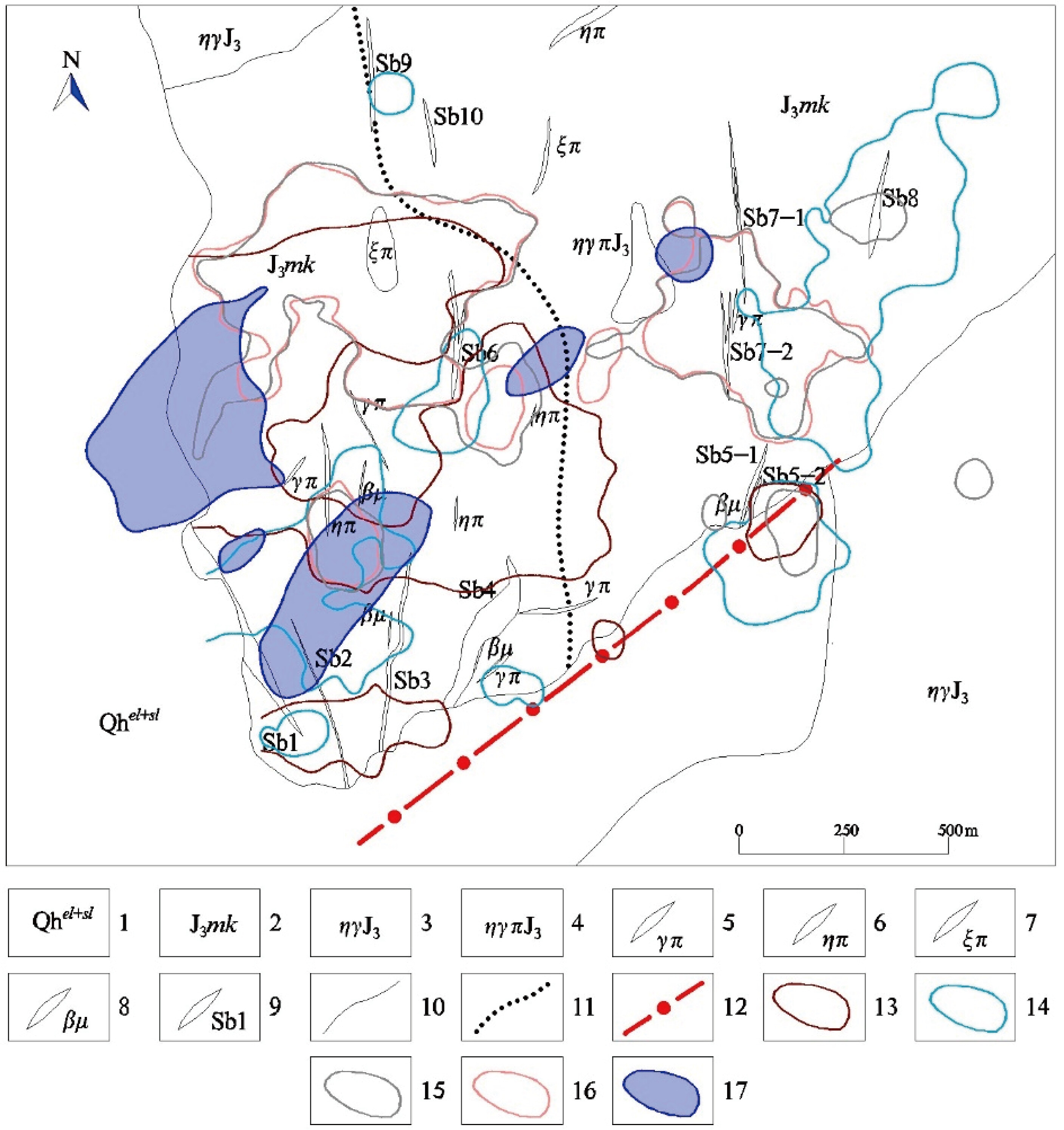

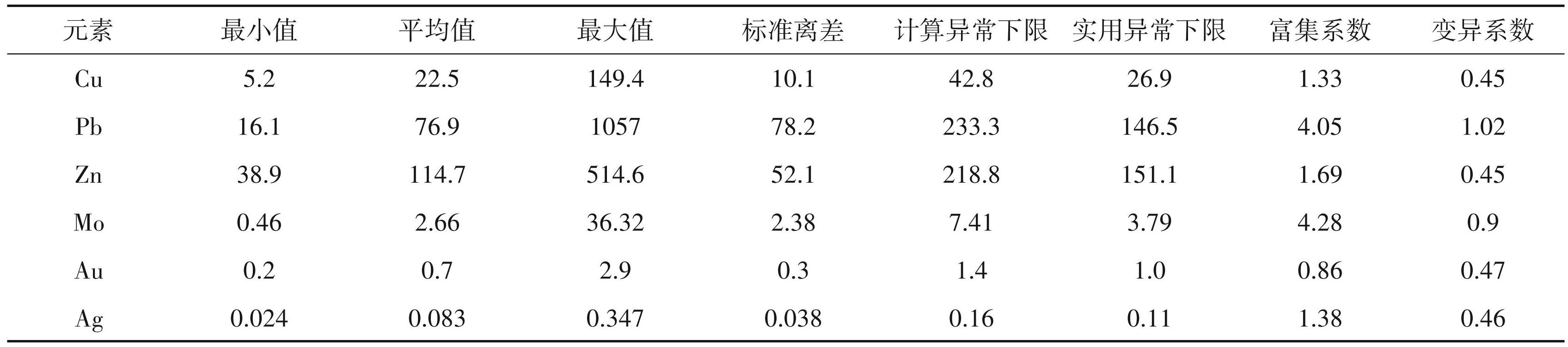

从异常区主要成矿元素参数表(表2)中可以看出,除 Au以外,主要成矿元素均具有较好的富集背景,根据AP08-乙2异常区成矿元素的组合异常图上可以看出(图6、图7),Pb-Zn-Ag 组合异常,面积约 1.28 km2,产于满克头鄂博组流纹质含角砾凝灰岩中,异常区内蚀变带、脉岩发育,东部发育零星异常,呈近南北向零星展布,与 Sb5 和 Sb7 关系密切,形态一致。总体来看,3个元素均存在 3级异常,且强度较高。

Mo-U-Th 组合异常分为东西 2 个地段,东部主要为Mo元素异常,异常强度较高,可见3级异常,面积约 0.79 km2,产于满克头鄂博组不含角砾的流纹质凝灰岩中,形态呈北东向展布,与Sb5、Sb7、Sb8这 3 个蚀变带有关。西部地段异常主要为 Mo 和 U 元素异常,产于满克头鄂博组流纹质角砾凝灰岩中,浓集中心在西南部蚀变带发育地段,与 Sb1、Sb2、 Sb3 关系密切,周边脉岩种类较多,包括花岗斑岩、二长斑岩和辉绿岩。另外,在第四系残坡积覆盖部位发育一片 U 元素异常,推测与后期地貌抬升剥蚀有关。

表2AP08-乙2号土壤化探异常区主要成矿元素参数统计

注:除Au元素含量单位为10-9 以外,其余元素均为10-6;样品分析测试由核工业东北分析测试中心完成。

图6扎兰屯地区Pb-Zn-Ag组合异常图

1—第四系残坡积物堆积;2—上侏罗统满克头鄂博组;3—晚侏罗世二长花岗岩;4—晚侏罗世二长花岗斑岩;5—花岗斑岩脉;6—二长斑岩脉; 7—正长斑岩脉;8—辉绿岩脉;9—蚀变带及编号;10—地质界线;11—岩相界线;12—流纹质含角砾晶屑凝灰熔岩;13—流纹质凝灰熔岩;14— 推测断裂

4.3 AP08-乙2异常区地球物理特征

在 1∶5 万土壤化探工作圈定的 AP08-乙2异常区内,开展1∶1万大功率激电中梯测量,仪器使用的是庆地质仪器厂生产的DJF-10型发送机,3台DJS-8 型接收机,测量电极距 MN 与供电电极距 AB/2 之比为 1∶5,供电周期 8 s,线距 100 m,点距 40 m,测线方位 135°,工作前对区内干扰源进行调查,区内无干扰源。

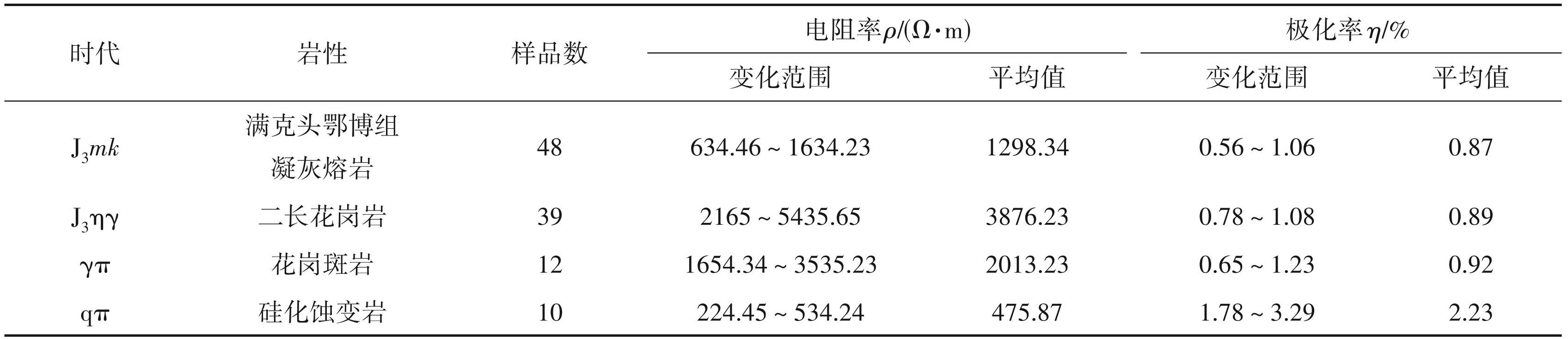

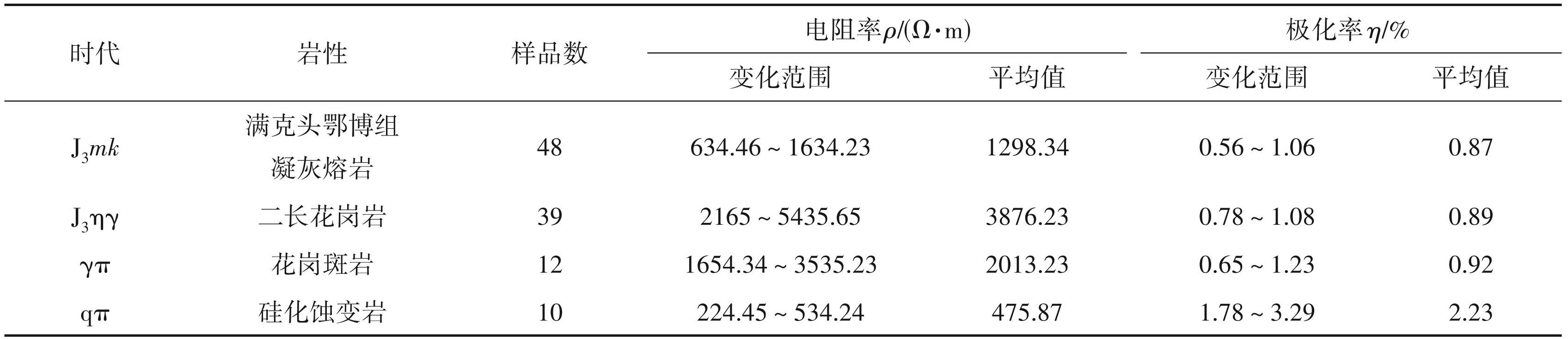

区内地表出露的岩石主要为上侏罗统满克头鄂博组晶屑凝灰熔岩和一些脉岩、蚀变岩等,经地表取样检查,得到了区内的岩石电性参数(表3),可以看出硅化蚀变岩极化率高于其他岩性,花岗岩电阻率高于其他岩性。

在 1∶1 万激电中梯视极化率等值线平面图(图8、图9)上,以η≥6. 0%圈定3处激电中梯异常晕,分别为JD1、JD2、JD3。由异常形态推测,JD1和JD2可能为同一异常带,JD3与前两者被第四系所分隔,应属不同异常带,控制因素有差异。

JD1激电异常较为明显(η>8%),位于测区南部满克头鄂博组,异常带内发育石英脉、二长斑岩脉等酸性岩脉,呈近南北向条带状分布,与同方向的一条断裂构造相吻合,且该处视电阻率表现为低值 (ρ<800 Ω·m),呈现出低阻高极化矿致激电异常特征。

图7大北沟地段Mo-U-Th组合异常图

1—第四系残坡积物堆积;2—上侏罗统满克头鄂博组;3—晚侏罗世二长花岗岩;4—晚侏罗世二长花岗斑岩;5—花岗斑岩脉;6—二长斑岩脉; 7—正长斑岩脉;8—辉绿岩脉;9—蚀变带及编号;10—地质界线;11—岩相界线;12—流纹质含角砾晶屑凝灰熔岩;13—流纹质凝灰熔岩;14— 推测断裂

表3扎兰屯地区地质体电性参数统计

JD2激电异常位于测区北东部满克头鄂博组熔结凝灰岩中,呈北北东向带状展布,有正长斑岩、石英脉等脉岩出露,可见绢云母化、褐铁矿化、硅化、绿泥石化、绿帘石化等围岩蚀变,推测深部有一条北北东向隐伏断裂。异常中心η最高值为13. 08%, ρ范围400~1000 Ω·m。

JD3激电异常相对较弱(5%<η<7%),位于测区中部满克头鄂博组含角砾凝灰岩中,呈北东向带状展布,ρ范围1000~1500 Ω·m,呈现高极化中低阻异常特征(表3)。

从电性特征上可以看出,大北沟地段多金属矿的形成与燕山期花岗斑岩、石英斑岩岩体侵入具有密切的成因联系。侵入岩体与围岩接触蚀变带含有金属硫化物,电性差异明显,且激电结果显示存在高极化和低阻异常,从物化探综合叠加图(图10) 上可以看出,该地段异常范围较大,地球化学特征以 Pb-Zn-Ag-Mo 为主,单异常多呈椭圆状,整体呈北东向展布,地物化吻合程度较高,表明深部具有一定的成矿前景,具备一定的多金属成矿潜力。

图8扎兰屯地区激电中梯视极化率等值图

1—第四系残坡积物;2—上侏罗统满克头鄂博组;3—下三叠统老龙头组;4—下石炭统莫尔根河组;5—晚侏罗世二长花岗岩;6—晚侏罗世二长花岗斑岩;7—石英脉;8—二长斑岩脉;9—花岗斑岩脉;10—正长斑岩脉;11—辉绿玢岩脉;12—地质体界线/岩相界线;13—推测深大断裂; 14—实测断裂/推测断裂;15—激电中梯视极化率异常区

图9扎兰屯地区激电中梯视电阻率等值图

1—第四系残坡积物;2—上侏罗统满克头鄂博组;3—下三叠统老龙头组;4—下石炭统莫尔根河组;5—晚侏罗世二长花岗岩;6—晚侏罗世二长花岗斑岩;7—石英脉;8—二长斑岩脉;9—花岗斑岩脉;10—正长斑岩脉;11—辉绿玢岩脉;12—地质体界线/岩相界线;13—推测深大断裂; 14—实测断裂/推测断裂;15—激电中梯视极化率异常区

图10大北沟地段物化探综合成果图

1—第四系残坡积物堆积;2—上侏罗统满克头鄂博组;3—晚侏罗世二长花岗岩;4—晚侏罗世二长花岗斑岩;5—花岗斑岩脉;6—二长斑岩脉; 7—正长斑岩脉;8—辉绿岩脉;9—蚀变带及编号;10—地质界线;11—岩相界线;12—推测断裂;13—Pb元素异常;14—Mo元素异常;15—Zn 元素异常;16—Ag元素异常;17—视极化率异常

图11大北沟地段Sb3蚀变带探槽素描图

1—第四系残坡积及腐殖质;2—流纹质含角砾晶屑凝灰岩;3—铅锌矿化体;4—性质不明断裂;5—构造破碎带;6—产状;7—取样位置及编号

4.4 槽探查证

2020 年,对物化探异常地区开展槽探验证,共发现 5 条铅锌矿化体,均产于 JD3 激电中梯异常带内,与异常带内发育的蚀变关系密切,其中Sb2蚀变带中发育1条铅锌铜矿化体,Sb3蚀变带中发育两条2 条铅锌银矿化体,Sb5蚀变带中发育 1条铅锌矿化体以及Sb6蚀变带中发育的1条铅锌银矿化体。

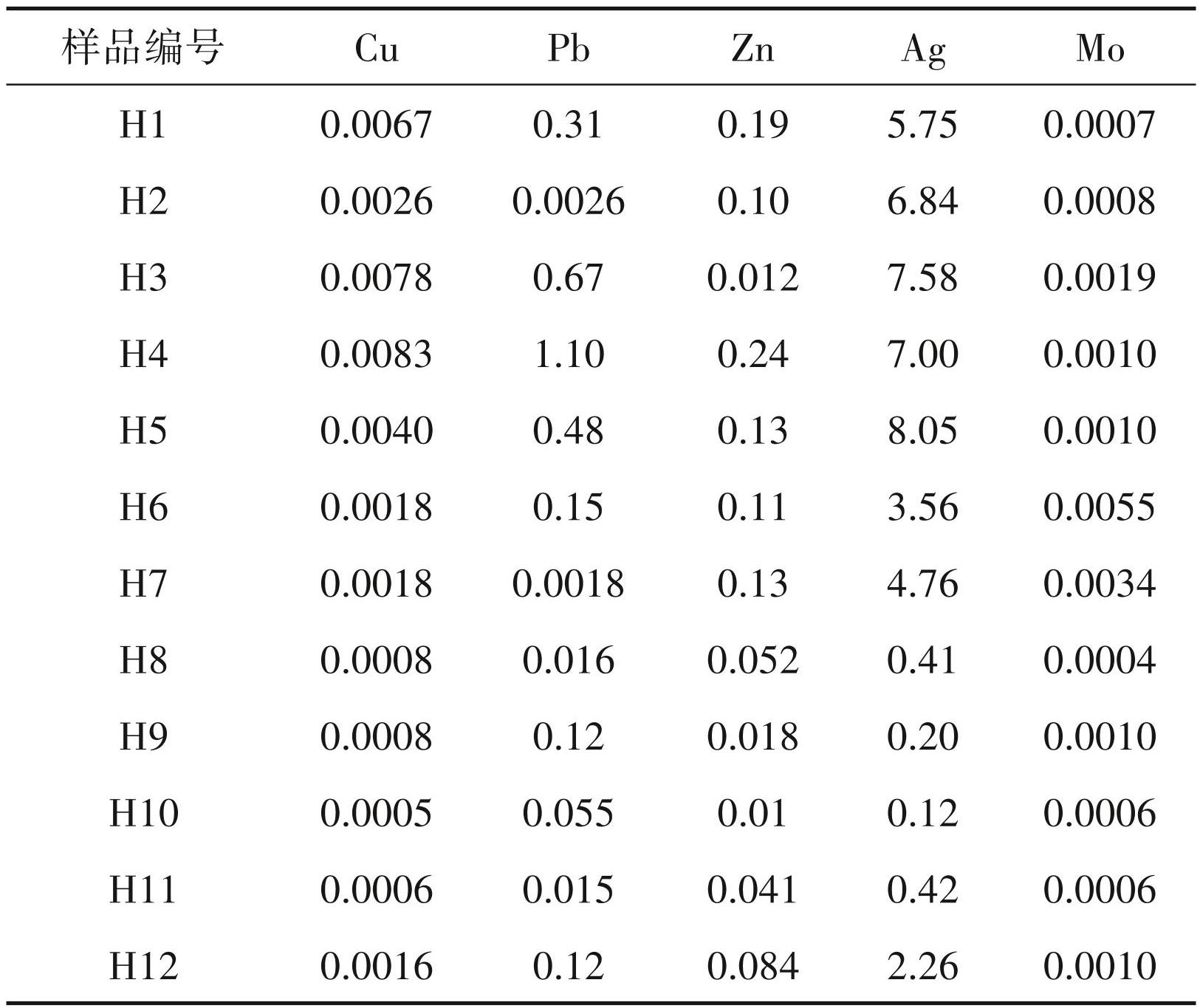

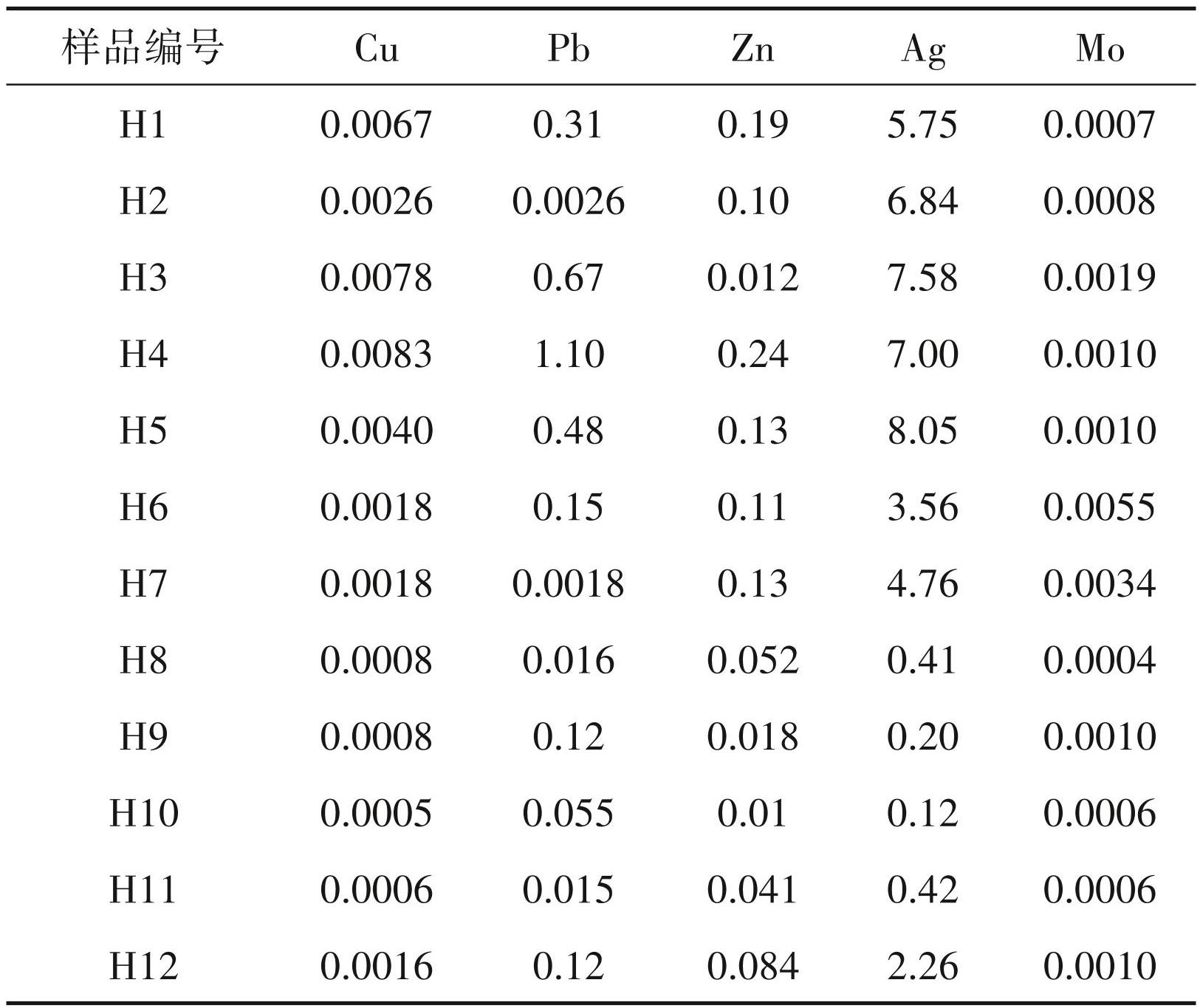

根据 Sb3 蚀变带的探槽编录可知(图11),控制矿化带宽6.8 m,倾向北东,产于满克头鄂博组流纹质含角砾凝灰岩中,蚀变类型主要为硅化、绢云母化、褐铁矿化。Pb 最高品位 1.10%,Zn 最高品位 0.24%,Ag 最高品位 8. 05×10-6 (表4)。所见铅锌矿化体位于 Sb3 蚀变带的中南端,含矿化体岩石为强蚀变含角砾凝灰岩,金属矿物为黄铁矿、方铅矿,偶见闪锌矿,黄铁矿呈聚集体与方铅矿连生分布,部分方铅矿被脉石交代呈残余状、孤岛状,交代黄铁矿、闪锌矿分布。槽探成果充分证明了综合物化探找矿方法在该地区找矿取得了明显的效果。

表4HTC03刻槽样分析结果

注:Ag元素单位为10-6,其余元素单位均为%。

5 结论

(1)利用 1∶5 万土壤化探测量可达到快速圈定找矿靶区的效果;在扎兰屯地区通过开展 1∶5 万土壤化探测量,圈定 AP08-乙2综合异常,异常区内上侏罗统满克头鄂博组酸性火山碎屑岩是赋矿的有利围岩,区内蚀变有硅化、褐铁矿化、孔雀石化等,可见星点状闪锌矿和浸染状黄铜矿。

(2)利用大比例尺物探的方法,在 AP08-乙2异常区内进一步圈定5处激电中梯高视极化率和多处 Pb、Zn、Ag、Mo 多元素叠加异常,异常区内地表脉岩、矿化蚀变带广泛发育,同时激电中梯低电阻率和高极化率的现象表明深部存在硫化物富集。

(3)该地区土壤地球化学Pb-Zn-Ag-Mo等元素叠加异常是寻找铅锌多金属矿的地球化学标志,激电中梯低阻高极化异常是重要的地球物理标志。

(4)后续应针对物化探异常吻合程度较高的地段,开展钻探深部查证工作,初步查明深部铅锌矿体的数量形状、产状、厚度、规模及总体分布规律,矿石的矿物成分、结构构造、矿石品位在走向、倾斜和垂向上的变化情况,实现该地区的找矿突破。