摘要

阿哈大洼Cu-W-Mo矿化区位于青海省柴北缘地区,该区具有丰富的岩浆演化活动,具有优越的成矿地质条件。本次研究通过对地质、钻孔信息进行综合研究评价,将钻孔光谱地球化学数据应用Voxler软件进行三维地球化学模型构建,识别出成矿元素地球化学三维空间分带特征,通过综合分析地质特征、深部成矿元素地球化学特征,综合评价成矿潜力认为阿哈大洼地区存在斑岩型钨钼矿+浅成低温热液脉型铅锌矿成矿系统。

Abstract

AhaDawa Cu-W-Mo mineralization area is located in the northern margin of Qaidam Basin in Qinghai Province. The area has rich magmatic evolution activities and superior metallogenic geological conditions. In this study, through the comprehensive research and evaluation of geological and drilling information, the three-dimensional geochemical model of drilling spectral geochemical data was constructed by Voxler software, and the three-dimensional spatial zoning characteristics of ore-forming element geochemistry were identified. Through the comprehensive analysis of geological characteristics and geochemical characteristics of deep ore-forming elements, the metallogenic potential was comprehensively evaluated. It is considered that there is a porphyry tungsten molybdenum deposit + epithermal vein type lead-zinc deposit metallogenic system in Aha Dawa area.

Keywords

0 引言

阿哈大洼研究区位于柴北缘滩涧山蛇绿混杂岩带上(辛后田等,2006;潘桂棠等,2009),属于赛什腾山—阿尔茨托山加里东、印支期铅、锌、金、钨、锡(铜、钴稀土)成矿带(Ⅳ)及乌兰县赛坝沟金、铜、铌、钽成矿亚带(Ⅴ)上(宋忠宝等,2009;王进寿等,2022),是青海省重要的内生金属成矿带之一 (潘彤和王福德,2021;唐名鹰等,2021)。区域相继发现有喷流-沉积型(SEDEX)(张德全等, 2005a)、海相火山岩型(VHMS)(张德全等,2005b)、与造山作用相关的构造蚀变岩型金矿(王福德等, 2018)、岩浆型铬铁矿(蔡鹏捷,2019)及斑岩型矿床 (胡俊等,2020)。区域上目前已发现的矿床有滩间山金矿、赛坝沟金矿、双口山铅银矿、红柳沟铬矿等,表明其具有优越的成矿地质背景和较好的找矿前景。

本次研究通过对比前人对斑岩型矿床及斑岩型成矿系统的研究(成欢等,2010;曹冲和申萍, 2018;金露英等,2020;陈涛亮等,2021),对比其成矿地质特征及围岩蚀变现象与秦岭—大别地区 (李厚民等,2008; Mao et al.,2011; Zhao et al., 2018)、江西德兴地区(Mao et al.,2011;王国光等, 2019)等斑岩型矿床特征相似,突破性地提出阿哈大洼地区存在斑岩型钨钼矿+热液脉型铅锌矿成矿系统的可能。本文基于此前的地质研究及钻探工作所积累的找矿信息的基础上,对阿哈大洼地区进行有效的钻孔光谱数据三维模型构建,为该地区提出了新的找矿思路并取得了一定的找矿突破。

1 地质背景

阿哈大洼位于青海省中部柴达木盆地东缘托莫尔日特山东侧一带(张拴宏等,2002),位于哇洪山断裂北中段西侧(图1),区内断裂构造十分发育,岩浆活动频繁(王惠初,2006;张晨雨,2020;张金鹏等,2022)。区内岩浆岩有中—晚奥陶世镁铁质岩,晚志留世灰色细粒石英闪长岩、灰色中细粒云英闪长岩,晚石炭世浅肉色中粗粒花岗闪长岩、浅肉红色中粗粒二长花岗岩、浅肉红色斑状二长花岗岩,晚三叠世浅肉红色斑状二长花岗岩、肉红色中粗粒钾长花岗岩,岩体接触关系复杂,区内众多岩脉产出,穿插在斑状二长花岗岩、花岗闪长岩等岩体内部,同时在区内挤压形成众多断裂构造,为岩浆活动提供上升通道。

前期勘查工作在区内发现有金矿体、铅锌银矿体、铜矿体及钼矿体(杨延乾等,2017;张海青等, 2018),多样的矿种共生组合类型,矿种类型表现较好的分带性,整体表现为南部脉状铅锌银矿体,中深部钼矿化体。围岩蚀变现象十分强烈且具有典型的斑岩型矿床特征,中部地区地表以热液脉型绢英岩化为主,中边部发育钾化,边部发育青磐岩化,局部可见较强烈高级泥化蚀变,区内中南部局部产出角砾岩。

2 地球化学三维模型

2.1 地球化学元素组合特征

区内钻孔及岩石剖面主要分布在研究区中南部,本次研究对14个钻孔全岩光谱样分析数据进行统计处理,钻孔光谱数据采样平均为 3 m 一段岩心样品,分析元素包括Au、Ag、Cu、Pb、Zn、W、Mo、As等共 8 个元素。本次研究选取有效的 13 个钻孔进行统计分析及对其进行三维模型构建,地表及钻孔分布模型如图2所示,光谱数据三维地球化学模型构建成果如图10所示。

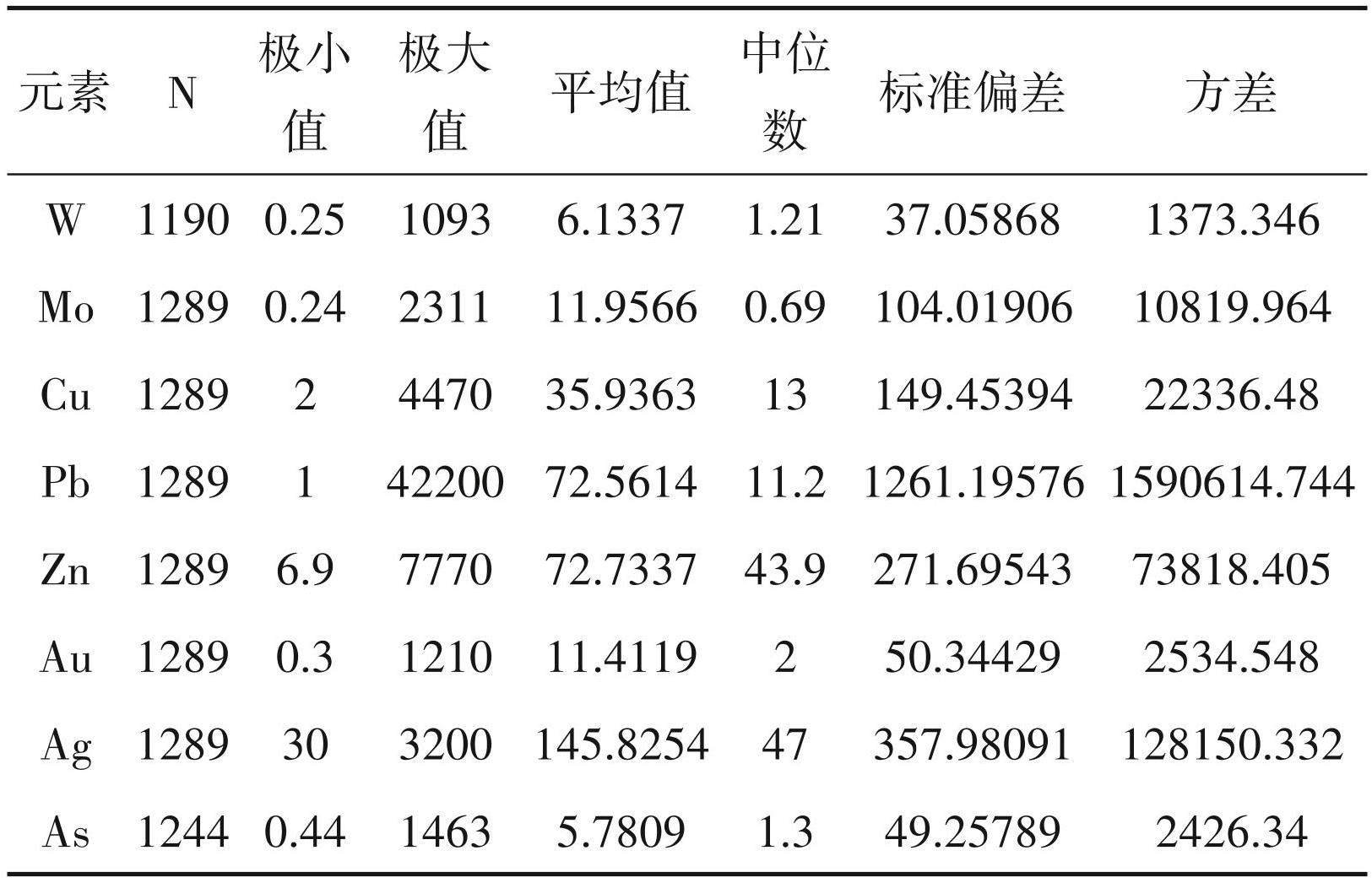

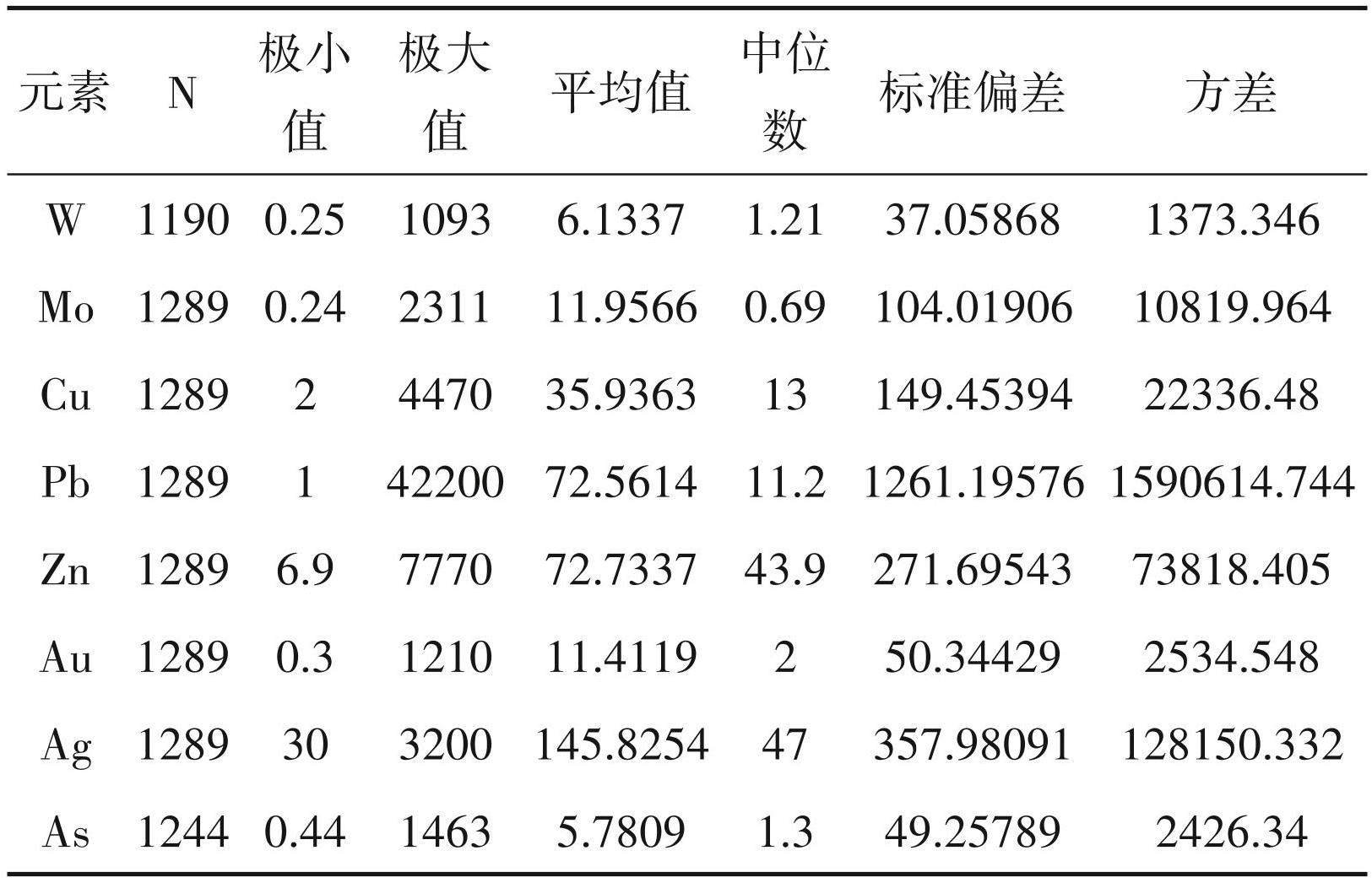

(1)数据统计特征

阿哈大洼地区样品测试数据特征如表所示,对测试数据的均值、中值、极小值及极大值等数据进行了统计(表1)。数据总量为 1289 个,极大值及高值是含矿岩石的数据特征,均值代表区内岩石地球化学数据背景值,从极大值及均值的数据特征显示,岩心地球化学数据特征在钻孔内表现为局部富集现象。

图1区域构造地质简图(a)与阿哈大洼地区地质图(b)

1—第四系;;2—二长花岗岩;3—似斑状二长花岗岩;4—花岗闪长岩;5—英云闪长岩;6—石英闪长岩;7—斜长花岗岩;8—闪长玢岩脉;9—辉绿岩脉;10—闪长岩脉;11—构造蚀变带;12—矿体(铅锌矿、铜、金矿体);13—三维地质模型构建范围;14—石英脉型钨钼矿石采样位置

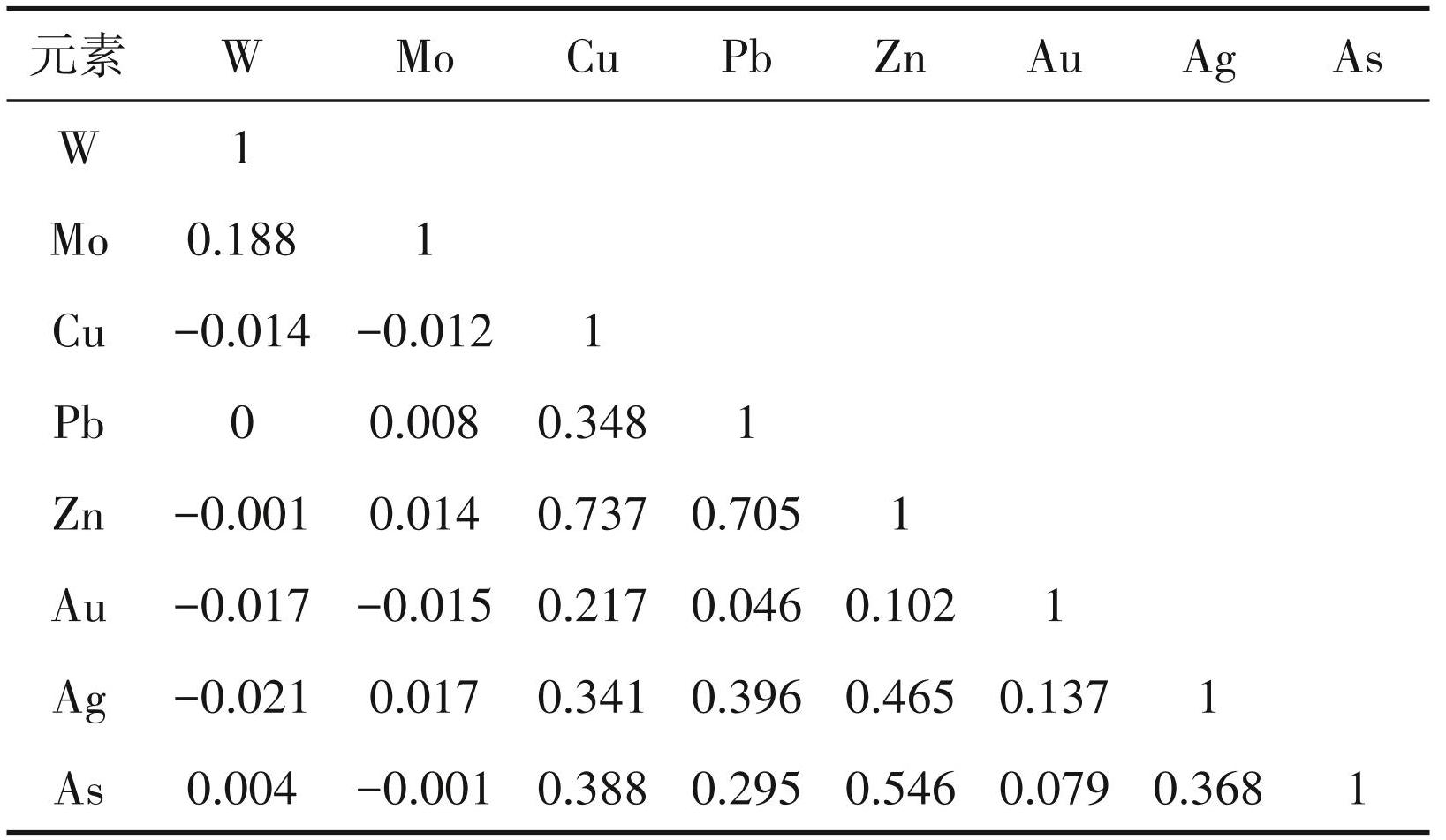

(2)元素组合特征

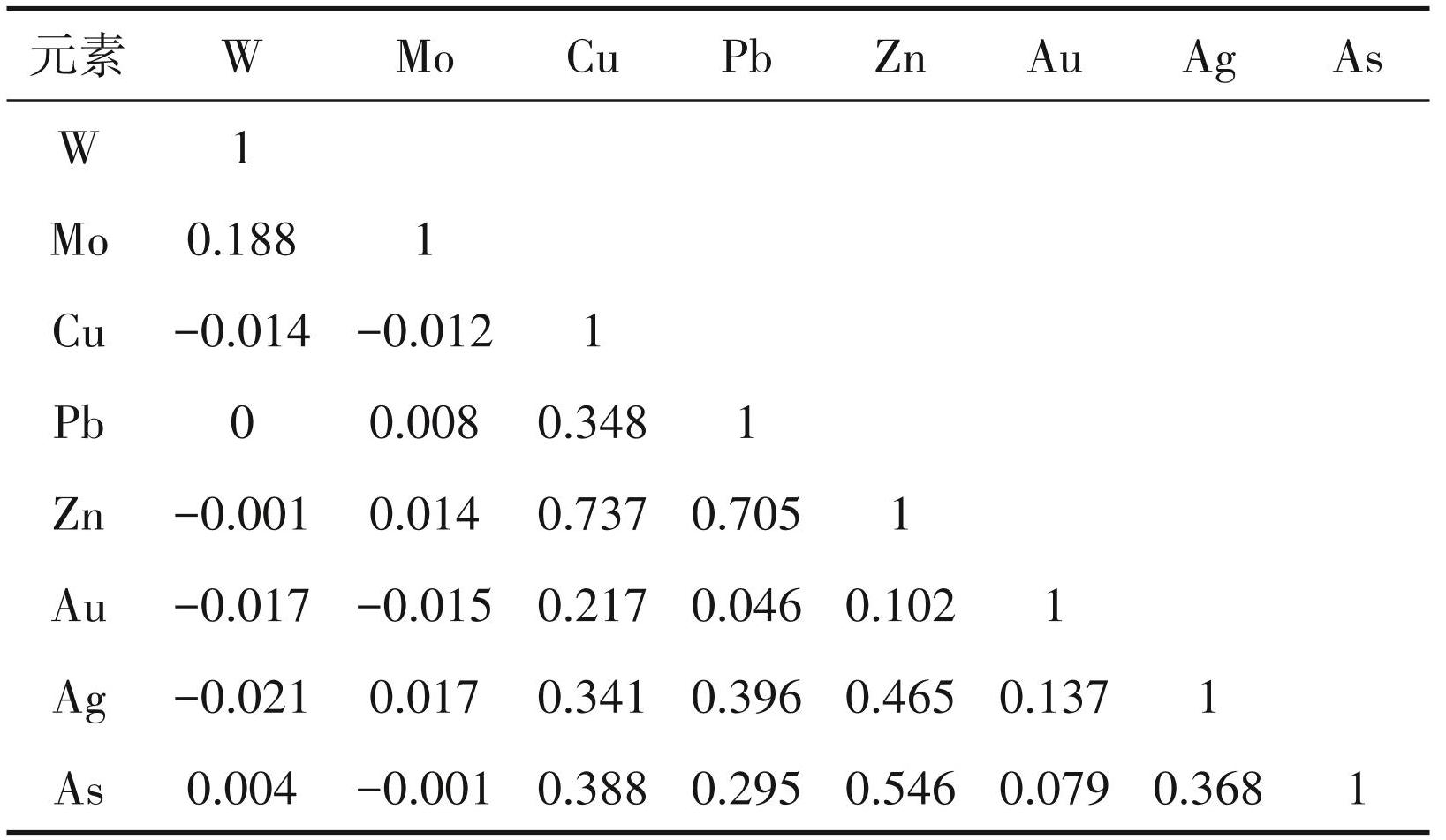

对数据进行相关性分析,对各元素之间的因子分析、相关性进行分析(时艳香等,2004;张新铭等,2019;李世勇,2020),应用 SPSS软件计算各元素之间的相关系数,得到各元素之间的相关系数矩阵(表2)。由该矩阵可知:W、Mo元素于其他元素相关性差,但 W 与 Mo 之间的相关性较好;Cu 与 Pb、 Zn、Au、Ag、As、Sb等元素相关性较好,尤其与Zn、Sb 之间的相关系数大于 0.7;另外,Au 除与 Cu 相关性较好外,只与Ag元素相关性较好。综合分析可将元素分为三组,即高温成矿元素组合(W、Mo)、中温成矿元素(Cu、Sb、Pb、Zn、As)及低温成矿元素(Au、 Ag)。

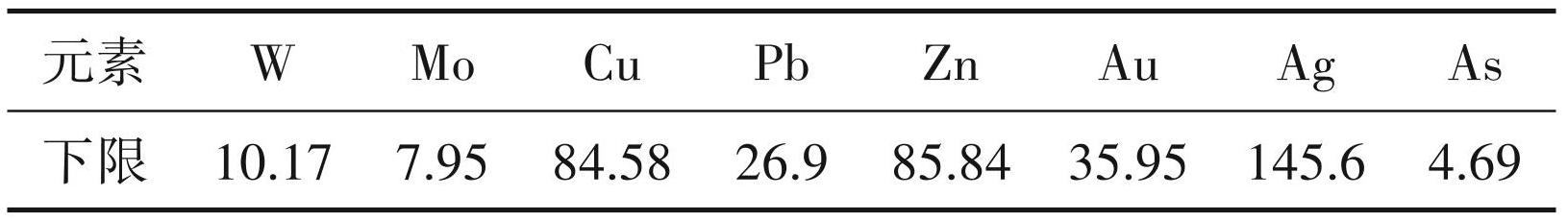

2.2 地球化学三维分布特征

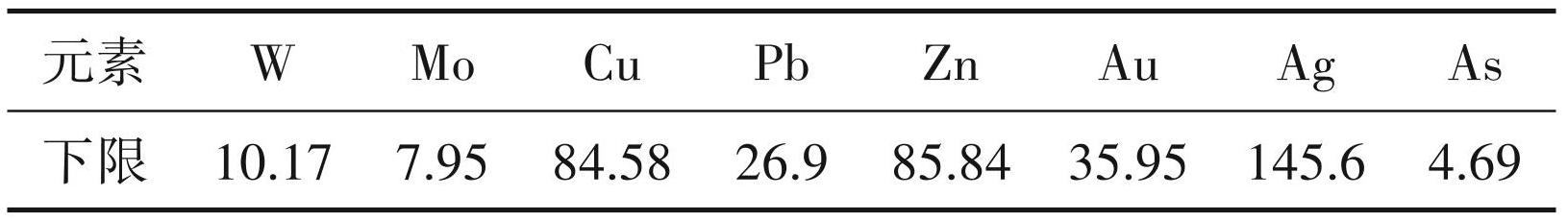

对数据应用迭代替代法进行统计处理后,将均值作为区内地质体地球化学背景值,由于该地区成矿元素背景值相对较高,因此将各元素的均值+1.5 标准离差作为地球化学块体下限值以凸显元素空间富集规律(刘邦定等,2015;袁玉涛,2015),各元素块体下限见表3,再将有效数据通过 Voxler 软件进行地球化学三维模型构建。

各成矿元素地球化学三维空间分布特征见图3~图10,将数据高值在钻孔示意图中进行放大形成饼状图,进一步将数据通过模型插值计算及应用 Voxler软件进行块体模型构建(常晓军等,2019;郭明春和郑晓龙,2021),整体分布特征与相关分析数据类似,三组成矿元素表现出不同的空间分布特征。

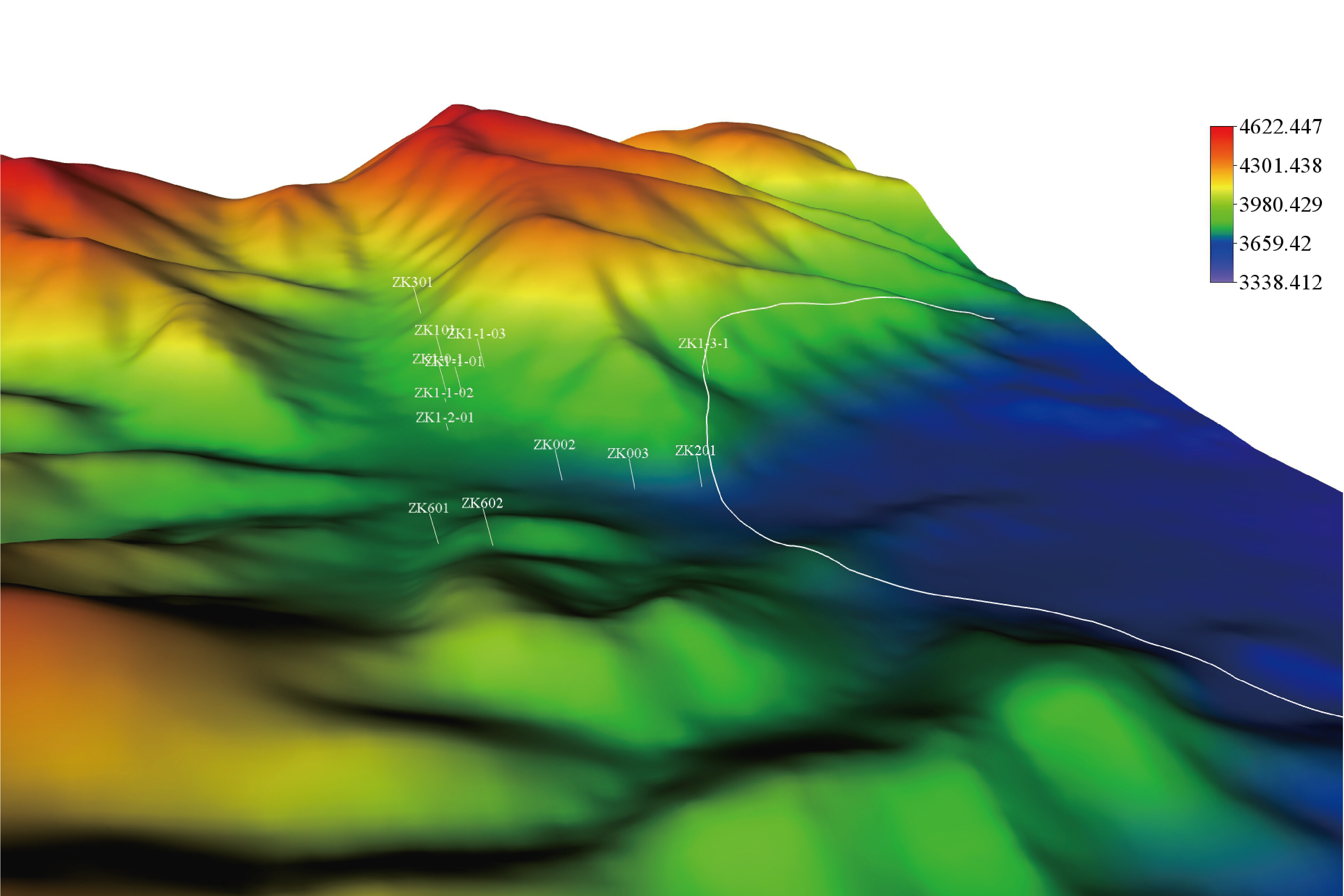

图2阿哈大洼地区地貌及钻孔三维模型图

表1阿哈大洼地区钻孔及岩石剖面地球化学参数统计

注:W元素数据缺失99个,As元素数据缺失45个,为早期钻孔未进行该元素的测试。

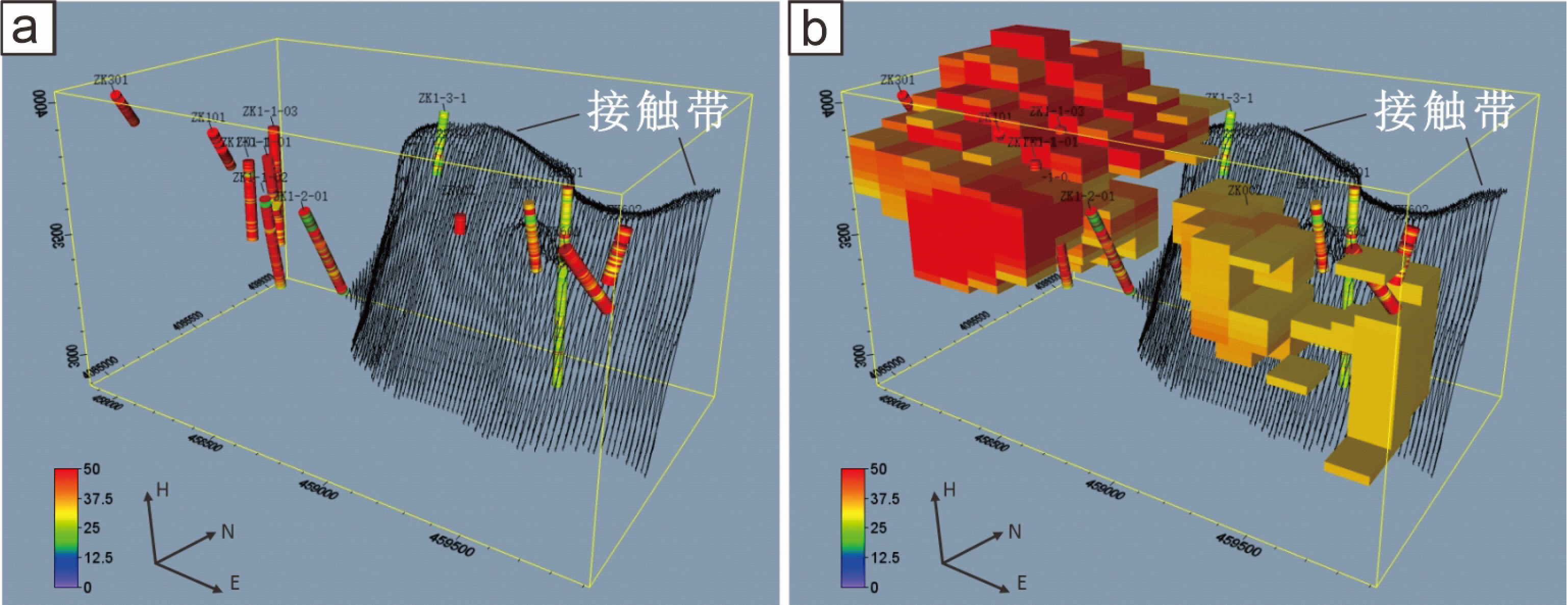

第一组:钨(W)、钼(Mo)元素组合,这一组为高温元素组合(图3、图4)。从钻孔柱状地球化学三维元素饼图中可以看出,W 元素地球化学高值主要存在于钻孔 ZK201、ZK1-3-1、ZK101 等几个钻孔,Mo 元素地球化学高值主要存在于钻孔ZK201、ZK1-3-1、ZK003 等几个钻孔,进一步对比两元素三维空间块体模型图,可见两元素空间分布位置相近,集中分布在钻孔 ZK201、ZK1-3-1、ZK003 附近。这一组高温场元素整体表现在区内中部肉红色斑状二长花岗岩与中细粒花岗闪长岩两岩体接触带附近,隐伏于似斑状二长花岗岩体下部。

表2各元素相似系数矩阵

表3阿哈大洼地区钻孔及岩石剖面地球化学块体下限统计

图3钨元素光谱数据三维模型

a—钨元素钻孔含量分布饼状图;b—钨元素三维反演块状分布图

图4钼元素光谱数据三维模型

a—钼元素钻孔含量分布饼状图;b—钼元素三维反演块状分布图

第二组:铜(Cu)、铅(Pb)、锌(Zn)、砷(As)等元素组合,这一组为中温成矿元素(图5~图8)。Cu元素地球化学高值主要存在于钻孔 ZK003、ZK1-0-1 等钻孔,Pb、Zn、As元素地球化学高值区中南部钻孔 ZK1-0-1、ZK1-1-03 等孔内,对比这几个元素三维空间块体模型图,可见这一组元素集中分布在钻孔 ZK1-0-1附近,较上一组元素偏南。这一组中温元素组合集中分布在中部地区,位于似斑状二长花岗岩与花岗闪长岩接触带附近及外围,近地表富集较为明显,而深部延展存在一定的局限性。

图5铜元素光谱数据三维模型

a—铜元素钻孔含量分布饼状图;b—铜元素三维反演块状分布图

图6铅元素光谱数据三维模型

a—铅元素钻孔含量分布饼状图;b—铅元素三维反演块状分布图

图7锌元素光谱数据三维模型

a—锌元素钻孔含量分布饼状图;b—锌元素三维反演块状分布图

图8砷元素光谱数据三维模型

a—砷元素钻孔含量分布饼状图;b—砷元素三维反演块状分布图

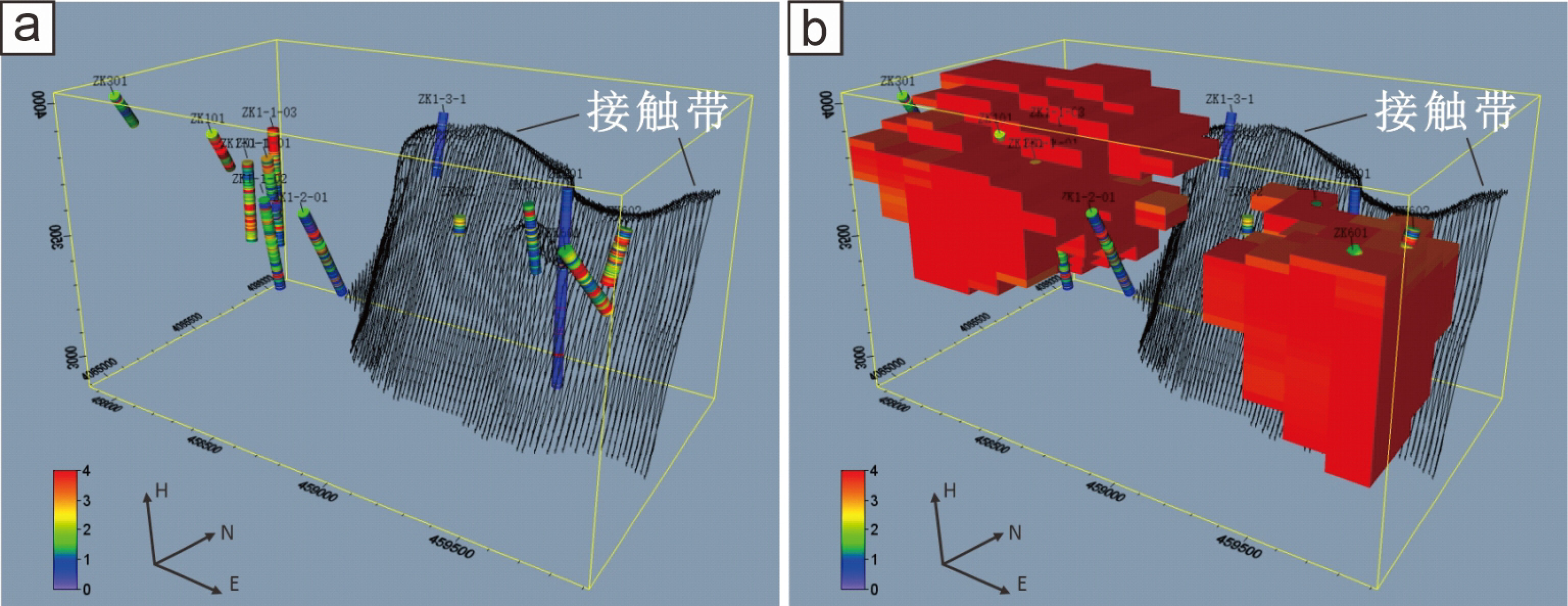

第三组:金(Au)、银(Ag)元素组合,这一组为低温元素(图9、图10)。Au元素地球化学高值主要存在于钻孔 ZK1-1-02、ZK1-2-01的中下部及 ZK101、 ZK301的中上部,Ag元素地球化学高值主要存在于钻孔ZK1-1-01、ZK1-2-01等孔内,Au、Ag成矿元素富集状态相对比较分散,从三维空间块体模型图上显示这一组元素主要分布在区内南部及近地表地区。这一组低温元素距离高温成矿元素较远约 2.5 km,整体较为分散,与阿哈大洼地区的断裂构造关系密切。

3 找矿潜力评价

3.1 地质信息

区内岩浆岩复杂,岩浆活动频繁,依据接触关系、野外地质现象及三维地质体模型,初步对区内主要岩体生成顺序进行判定认为:从老至新分别为石英闪长岩、花岗闪长岩、斑状二长花岗岩。其中与成矿关系密切的主要为斑状二长花岗岩同时也是重要的赋矿围岩,主要赋矿围岩为石英闪长岩、花岗闪长岩。铅锌银矿化体主要赋存于在浅部的石英闪长岩及花岗闪长岩内且受接触带构造及断裂构造控制明显,含钼矿化体均产在斑状二长花岗岩体内或者在其与花岗闪长接触带及断裂部位。

图9金元素光谱数据三维模型

a—金元素钻孔含量分布饼状图;b—金元素三维反演块状分布图

图10银元素光谱数据三维模型

a—银元素钻孔含量分布饼状图;b—银元素三维反演块状分布图

另外,区内可见十分丰富的围岩蚀变现象,且具有明显的蚀变分带现象,由中心向外的蚀变主要为:绢英岩化及轻微泥化、钾化、青磐岩化等。绢英岩化及轻微泥化主要分布在中部斑状二长花岗岩内部,可见近南北向、北西向的石英脉十分发育,在近南北向内石英脉内可见较明显的硫化物及轻微的钾化、泥化围岩蚀变,硫化物以星点状辉钼矿、黄铜矿稀疏分布在石英细脉内。钾化分布在似斑状二长花岗岩接触带以及在斑状二长花岗岩内部,表现以钾化为主的围岩蚀变,主要可见钾长石及黑云母含量的增多,局部可见含矿矿物的出现,矿物以黄铜矿、黄铁矿、磁铁矿为主。清磐岩化主要分布在斑状二长花岗岩外围一带,可见以绿帘石为主的青磐岩化围岩蚀变,局部可见较多的绿泥石、绿帘石、阳起石、冰长石、钾长石、石英等蚀变矿物,同时局部可见明显的硫化物伴随断裂构造及构造角砾岩产出,岩石局部破碎较为严重,硫化物以方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、黄铁矿等为主。

3.2 地球化学信息

地球化学信息是重要的地质找矿信息,对地球化学元素研究指示重要的找矿意义(宋雨春, 2006;杨春,2019)。区内水系沉积物地球化学异常及本次研究构建的三维地球化学模型中,在区内均表现较强的元素分带特征,以斑状二长花岗岩与花岗闪长岩接触带位置为中心逐渐向外围显示较强高、中、低温的成矿元素分带特征,中心以 W、Mo 等高温成矿元素富集为主,向南过渡为 Cu、Pb、Zn 等中温成矿元素富集,再往南过渡为富集中低温Au、Ag等成矿元素。高、中和低温成矿元素对应于不同时期的阶段且伴随矿物结晶分带(魏军晓等, 2018),温度从高至低分别沉淀于岩浆作用、伟晶岩作用、气成-热液作用。高温元素主要的高温中心沉淀,指示成岩成矿的岩浆热液中心,而低温元素较高温元素运移能力强,通常沿断裂构造沉淀形成热液脉型银铅锌多金属矿体。

3.3 综合评价

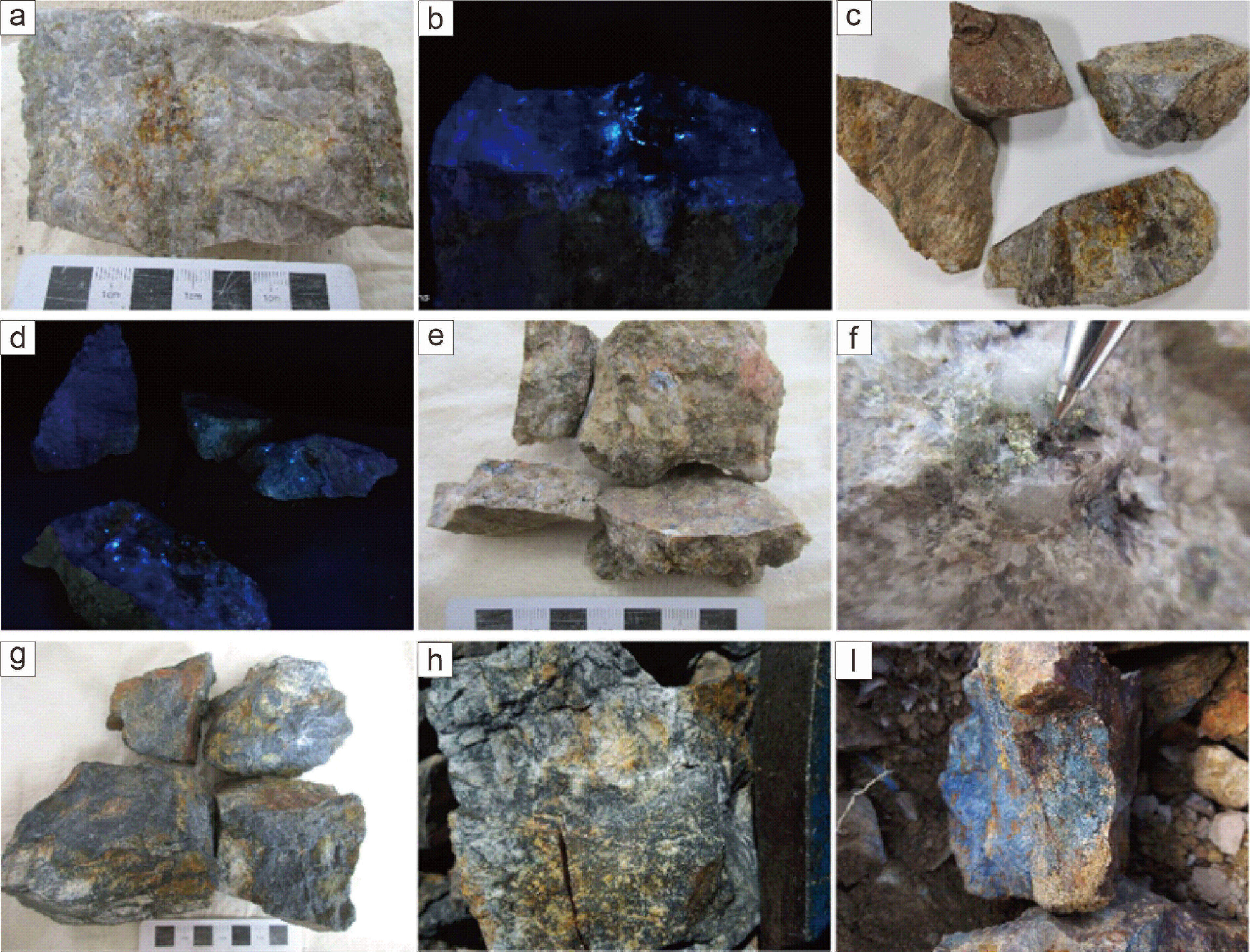

2022 年度地质调查在阿哈大洼地区发现多处矿化蚀变线索,地表首次发现石英脉型钨钼矿石 (图11a~f),对其进行化学分析样采集测试,其测试结果均已达到边界品位,钨钼元素的品位分别为 W:0.28%、Mo:0.16%。另在接触带花岗闪长岩内发现有花岗岩类矿化(图11g~i),主要的矿物组合有磁铁矿、黄铜矿、黄铁矿等,其化学样采集的测试结果显示铜的品位为Cu:0.32%。

阿哈大洼地区的成矿潜力评价基于对地质现象和钻孔数据三维模型的基础上,对其进行综合信息找矿评价研究,对找矿信息综合分析进行预测研究(向中林等,2014; Li et al.,2015)。其主要依据如下:①该处围岩蚀变以绢英岩化为主,周围为钾化及青磐岩化,另该处地表含钨、钼的英脉型十分发育,石英脉可见浸染状白钨矿、团块状辉钼矿,推测其为隐伏岩体顶部的热液脉;②区内成矿元素浓度分带特征明显,该处为地球化学元素高温成矿元素富集中心,周围分布中低温成矿元素。因此推断认为:区内成矿以斑岩型成矿、匹配浅成低温热液型成矿系统为主,推测成矿中心位于中部的接触带及内接触带位置。

图11矿化线索照片

a—含钨钼石英脉矿石(自然光);b—含钨钼石英脉矿石(紫外光);c—含白钨矿蚀变岩(自然光);d—含白钨矿蚀变岩(紫外光);e—含辉钼矿蚀变岩;f—矿石中的黄铜矿;g—辉钼矿;h—蚀变花岗闪长岩;i—铜蓝

4 结论

阿哈大洼 Cu-W-Mo 成矿区具有优越的成矿地质条件,通过综合利用勘查地质资料,对区内钻孔光谱地球化学数据进行地球化学三维模型的构建,识别出高温、中温、低温元素分别表现较好的共生及分带特征,成矿元素在水平及纵向上具有明显的分带性特征,高温成矿元素富集地区为该区成矿热液中心,中低温成矿元素聚集在断裂构造附近。通过地球化学研究指导地质调查工作,在高温成矿元素聚集区首次发现脉状钨矿化体,局部地区可见钼矿化体或钨、钼共生矿化体。结合前人地质研究工作,本次研究对有效的找矿信息进行综合成矿潜力评价研究,认为阿哈大洼地区深部成矿潜力较大。