摘要

煤矿开采塌陷导致地表建(构)筑物开裂往往是多种因素综合形成,本文以某煤矿为实例,从研究区地质环境条件、自然状态下区内斜坡特征及稳定性、采空区地表移动盆地变形影响、采矿爆破震动对建(构)筑物变形影响、采矿疏干排水对建(构)筑物变形影响诸多因素综合分析,通过分析采煤形成采空区引起的采空区移动范围区岩土体产生不均匀沉降,是造成鉴定区地面附着建构筑物、道路变形、开裂的主要原因。

Abstract

Cracking of surface buildings (structures) caused by coal mining subsidence is often caused by many factors. Taking a coal mine as an example, this paper analyzes the factors of geological environment conditions, slope characteristics and stability in natural state, deformation influence of surface moving basin in goaf, influence of mining blasting vibration on deformation of buildings (structures) and influence of mining unwatering drainage on deformation of buildings (structures), then explores the uneven settlement of rock and soil in the moving range of goaf caused by coal mining, which is the main reason for the deformation and cracking of buildings and structures attached to the ground and roads in the identification area.

0 引言

煤炭资源开采引起的地面塌陷是衍生地质灾害中最直观的一种,也是危害最大的一种,由煤炭开采引起的地面塌陷导致建(构)筑物开裂是最为典型的一种地质灾害。开采沉陷对人类生产和生活的影响早已被认识,国外最早从1838年开始研究塌陷,当时属于认识和初步研究时期,大致从二战以后到80年代末期,属于开采沉陷的理论形成时期 (孟晴和赵卫强,2010)。中国对开采塌陷的研究从建国后开始,可分为 3 个时期,20 世纪 50 年代:“岩层与地表移动”作为一门专业课程,正式为中国第一届矿山测量专业大学生而设,开始进入开采塌陷研究的第一步;20世纪 60年代:煤炭研究所根据实测资料分析,建立了地表下沉盆地的负指数形式剖面函数。1965 年,中国学者刘宝深、廖国华编著了 《煤矿地表移动的基本规律》,将概率积分法全面引入中国,至今已成为预计开采沉陷的主要方法;20 世纪 80、90 年代至今:中国开采沉陷理论和实践研究,在岩体和地表开采沉陷的数值模拟上,许多学者利用不同的模型模拟,得到了一些非常有价值的成果,另外,也有许多适合岩土工程数值计算的数值软件,均为开采沉陷的计算拟合和定量预测莫定了基础。开采塌陷导致地表建(构)筑物开裂往往是多种因素综合而形成(黄继烈和余杰,2018),开采过程中的爆破震动、采矿导致地下水疏干等都是其成因之一。本文以某煤矿为实例,综合分析因煤矿开采地面塌陷导致地表建(构)筑物开裂成因,其目的是为相关建设者提供一些实践依据,有助于深入了解地质灾害的发生机制和发展过程。以期为制定有效的地质灾害预防和治理措施提供科学依据,同时减少地质灾害对环境和人类社会的影响。

1 研究区地质环境条件

1.1 气象、水文

研究区气候四季平和,夏无酷暑,冬少严寒,干湿季节分明。最低温度-8℃,最高温度 34℃,年平均气温 12℃。年平均降雨量 800~1200 mm,降雨多集中在 6—10 月。年平均日照 2200 h,属温带气候。区内地表水系不发育,地表无大的地表水体分布,区内大气降水一部分渗入地下,补给地下水,另一部分沿坡面向低洼处自然排泄。

1.2 地形地貌

研究区位于宣威盆地北东部,乌蒙山山脉东段,属构造剥蚀、侵蚀低中山地貌,区内地势北西高南东低,最高海拔2132. 0 m,最低海拔2029. 0 m,相对高差 103 m;斜坡区地形坡度 3°~15°,总体地势较开阔、平缓。研究区总体地形地貌条件中等复杂。

1.3 地层岩性

研究区出露地层主要为第四系残坡积层 (Qel+dl),褐黄色,岩性为粉质黏土、黏土;下三叠统飞仙关组(T1f)紫红色细砂岩、泥质粉砂岩,卡以头组 (T1k)灰绿色及灰色细砂岩、泥质粉砂岩;上二叠统宣威组(P3x)灰、深灰色粉砂岩、砂质泥岩夹砂。

1.4 地质构造

研究区内无断层通过,总体表现为向南东倾斜的单斜构造,无明显褶皱发育。受区域构造运动的影响,区内岩层中节理、裂隙较发育,研究区总体地质构造条件中等。

1.5 工程地质条件

根据岩(土)体成因、岩体结构类型及力学强度,将研究区内的岩土体划分为 4 个岩组:①黏性土、碎石单层土体( ),岩性以浅黄绿色、浅紫红色或灰褐色含碎石亚黏土、黏土及耕植土等残、坡积层为主,区内厚度为 0.5~5. 0 m。本岩组物理力学性质差异大,结构面为土石分界面,在地形较陡地带,易发生崩塌、滑坡等地质灾害;②极软质、散体碎裂结构全—强风化细砂岩、粉砂质泥岩、泥岩岩组(

),岩性以浅黄绿色、浅紫红色或灰褐色含碎石亚黏土、黏土及耕植土等残、坡积层为主,区内厚度为 0.5~5. 0 m。本岩组物理力学性质差异大,结构面为土石分界面,在地形较陡地带,易发生崩塌、滑坡等地质灾害;②极软质、散体碎裂结构全—强风化细砂岩、粉砂质泥岩、泥岩岩组( ),主要为全—强风化细砂岩、粉砂质泥岩、泥岩,风化裂隙及构造裂隙发育,岩体呈散体状、碎裂状,孔隙比大,力学强度较低,厚度 15~20 m;③较软—较硬中厚层状碎屑岩(

),主要为全—强风化细砂岩、粉砂质泥岩、泥岩,风化裂隙及构造裂隙发育,岩体呈散体状、碎裂状,孔隙比大,力学强度较低,厚度 15~20 m;③较软—较硬中厚层状碎屑岩( ),岩性以细砂岩、粉砂质泥岩及泥岩为主,总厚度为 415 m。泥岩和粉砂质泥岩为半坚硬岩石,砂岩类为坚硬岩石。该岩组主要存在Ⅳ级结构面,地表裂隙呈二组“X”节理,受其影响,岩石易风化破碎,地貌上多形成二级陡坎; ④软硬相间中厚层状碎屑岩岩组(

),岩性以细砂岩、粉砂质泥岩及泥岩为主,总厚度为 415 m。泥岩和粉砂质泥岩为半坚硬岩石,砂岩类为坚硬岩石。该岩组主要存在Ⅳ级结构面,地表裂隙呈二组“X”节理,受其影响,岩石易风化破碎,地貌上多形成二级陡坎; ④软硬相间中厚层状碎屑岩岩组( ),由细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩及煤层呈不等厚互层组合而成,本岩组以软弱—半坚硬岩石为主,半坚硬岩石厚度相对较小,软弱岩石相对较大,构成软硬相间岩组,总体稳固性较差。

),由细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩及煤层呈不等厚互层组合而成,本岩组以软弱—半坚硬岩石为主,半坚硬岩石厚度相对较小,软弱岩石相对较大,构成软硬相间岩组,总体稳固性较差。

),岩性以浅黄绿色、浅紫红色或灰褐色含碎石亚黏土、黏土及耕植土等残、坡积层为主,区内厚度为 0.5~5. 0 m。本岩组物理力学性质差异大,结构面为土石分界面,在地形较陡地带,易发生崩塌、滑坡等地质灾害;②极软质、散体碎裂结构全—强风化细砂岩、粉砂质泥岩、泥岩岩组(

),岩性以浅黄绿色、浅紫红色或灰褐色含碎石亚黏土、黏土及耕植土等残、坡积层为主,区内厚度为 0.5~5. 0 m。本岩组物理力学性质差异大,结构面为土石分界面,在地形较陡地带,易发生崩塌、滑坡等地质灾害;②极软质、散体碎裂结构全—强风化细砂岩、粉砂质泥岩、泥岩岩组( ),主要为全—强风化细砂岩、粉砂质泥岩、泥岩,风化裂隙及构造裂隙发育,岩体呈散体状、碎裂状,孔隙比大,力学强度较低,厚度 15~20 m;③较软—较硬中厚层状碎屑岩(

),主要为全—强风化细砂岩、粉砂质泥岩、泥岩,风化裂隙及构造裂隙发育,岩体呈散体状、碎裂状,孔隙比大,力学强度较低,厚度 15~20 m;③较软—较硬中厚层状碎屑岩( ),岩性以细砂岩、粉砂质泥岩及泥岩为主,总厚度为 415 m。泥岩和粉砂质泥岩为半坚硬岩石,砂岩类为坚硬岩石。该岩组主要存在Ⅳ级结构面,地表裂隙呈二组“X”节理,受其影响,岩石易风化破碎,地貌上多形成二级陡坎; ④软硬相间中厚层状碎屑岩岩组(

),岩性以细砂岩、粉砂质泥岩及泥岩为主,总厚度为 415 m。泥岩和粉砂质泥岩为半坚硬岩石,砂岩类为坚硬岩石。该岩组主要存在Ⅳ级结构面,地表裂隙呈二组“X”节理,受其影响,岩石易风化破碎,地貌上多形成二级陡坎; ④软硬相间中厚层状碎屑岩岩组( ),由细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩及煤层呈不等厚互层组合而成,本岩组以软弱—半坚硬岩石为主,半坚硬岩石厚度相对较小,软弱岩石相对较大,构成软硬相间岩组,总体稳固性较差。

),由细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩及煤层呈不等厚互层组合而成,本岩组以软弱—半坚硬岩石为主,半坚硬岩石厚度相对较小,软弱岩石相对较大,构成软硬相间岩组,总体稳固性较差。

1.6 水文地质条件

根据研究区内分布地层岩性类型、地下水的赋存形式及水动力条件,将地下水划分为松散岩孔隙水、基岩裂隙水两种类型,区内地表出露两个季节性泉点Q1、Q2(图1)。

2 研究区建(构)筑物开裂变形情况及地质灾害现状调查

2.1 建(构)筑物开裂现状

调查了区内土木厂村民小组全部建(构)筑物,其结构大多为砖混结构,少数为土石木结构、极少数为框架结构;房屋建筑一般为一层—三层,房屋基础形式多为浆砌石基础,部分施工了地圈梁;基础持力层多为基岩,少部分为原生土层;基础埋置深度大多为 0.5~2 m;建筑时间 1~70 a。研究区内村庄建(构)筑物存在不同程度的损坏,根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中砖混结构建筑物损坏等级的评判标准,现状下村民房屋损坏等级有达到Ⅳ级的,损坏分类为严重损坏;损坏等级有达到Ⅲ级的,损坏分类为中度损坏;损坏等级有达到Ⅱ级的,损坏分类为轻度损坏;损坏等级有达到Ⅰ级的,损坏分类为轻微损坏; 损坏等级有达到Ⅳ级,损坏分类为严重损坏。

图1区域地质水文简图

1—下三叠统飞仙关组碎屑岩裂隙水(富水性较弱);2—中二叠统宣威组碎屑岩裂隙水(富水性中等);3—二叠系峨眉山玄武岩组基岩裂隙水 (富水性强);4—中二叠统阳新组碳酸盐岩溶水(富水性较强);5—上泥盆统宰格组碎屑岩裂隙水(富水性中等);6—断层;7—地层产状;8—水系;9—泉点;10—研究区位置

2.2 变形特征总结

(1)民房建筑物裂缝:以近水平、高角度、近垂直裂缝为主,集中分布在承重墙体,门、窗区域荷重较小区裂缝相对较少,墙体交角应力集中区多形成垂向通长纵裂缝,承重柱间墙体多发育近水平向横缝,室内地面裂缝的发育程度相对要小于墙体上发育的裂缝。

(2)室外地面裂缝:长度往往延伸较远,长裂缝主要集中发育方向为100°~130°、140°~160°,短向裂缝常见延展方向 20°~30°,长向裂缝多数与短向裂缝呈大角度直交或斜交,裂缝张开宽度0.1~8. 0 cm,部分民房院内地坪与室外地坪明显下落,形成错坎,长向裂缝的主要延展方向总体与土木厂村北侧、南侧采空区长向展布近似。

(3)路面裂缝:多发育于地形坡度缓于 5°的平缓区域,延展较远,多数裂缝横切地形等高线,裂缝多张开,部分裂缝还有放射状发育的特征。

(4)房屋倾斜、挡墙外倾:部分房屋发生整体变形、倾斜,造成门、窗变形难以使用,结合各房屋所处斜坡坡向进行分析,多数房屋倾斜方向是与坡体方向是相反或斜交的。

综上分析,上述裂缝的特征均表现出地下采空区移动变形造成的地面不均匀沉降,民房区因房屋荷重不均,造成差异沉降的典型特征表现。

2.3 自然状态下研究区斜坡特征及稳定性分析

研究区总体地势北西高南东低,最高海拔2114 m,最低海拔 2038 m,相对高差 76 m,地形坡度 3°~20°;自然状态下不存在明显的软弱结构面,山体斜坡与岩层、断层倾向组合成基本顺向结构,但岩层倾角较小、断层倾角较大,破碎带宽度较小,不具有顺层面、基覆面及构造面滑动的条件;区内为地表第四系浅覆盖区,雨季时松散坡残积层中含有一定量的上层滞水,下部风化基岩中含裂隙水,总体上地下水埋深较大。而且处在斜坡区,地下水排泄通畅,一般不会构成积水,自然条件下地下水对地基土层的影响不大;民房建筑物裂缝主要集中分布在承重墙体、门、窗区域,地面裂缝的主要延展方向总体与土木厂村北侧、南侧采空区长向展布近似,无顺坡走向的变形裂缝,房屋倾斜方向与坡体方向呈相反或斜交关系。

研究区总体地形坡度不大,无顺向软弱结构面滑动条件,地下水排泄通畅、埋深大,对地基土层的稳定性无影响。自然条件下山体斜坡处于稳定状态,现有裂缝不是自然原因所造成的。

3 研究区与煤矿采煤影响分析

3.1 采空区地表移动盆地变形影响分析

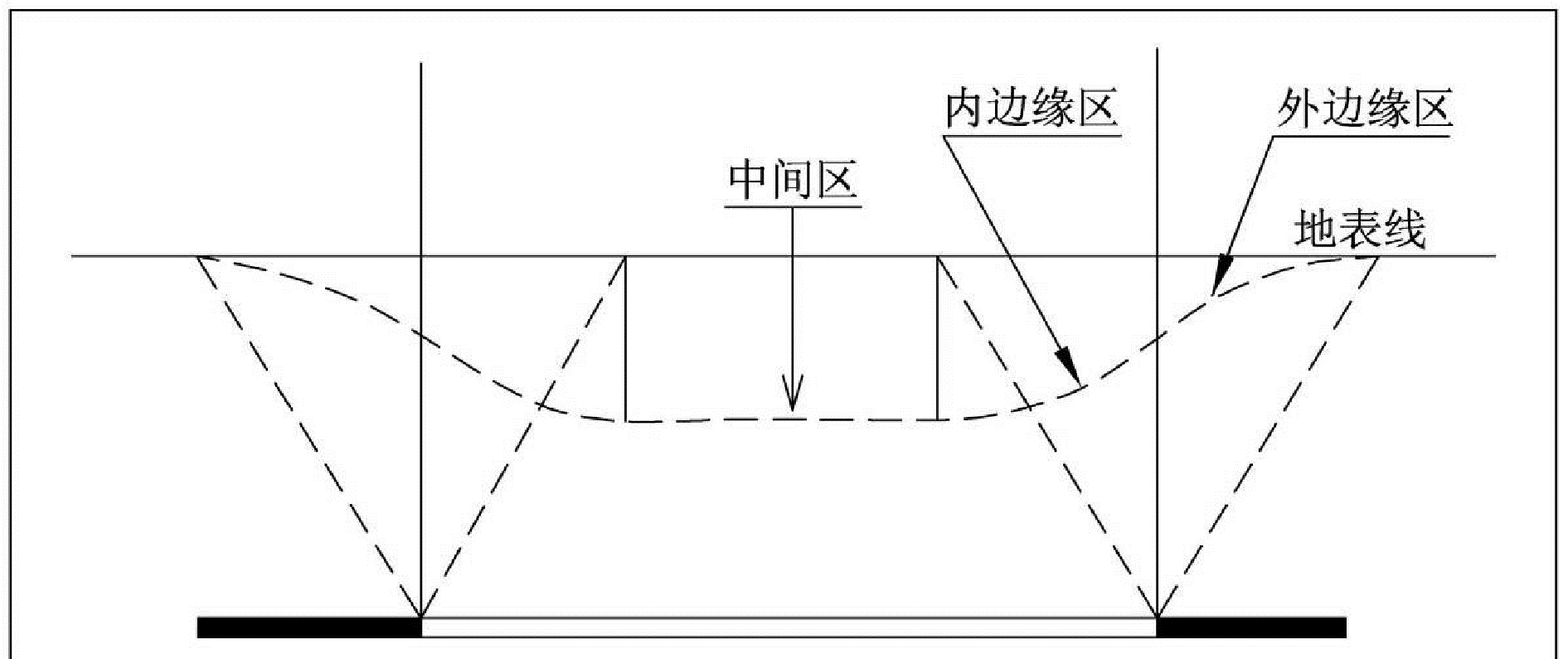

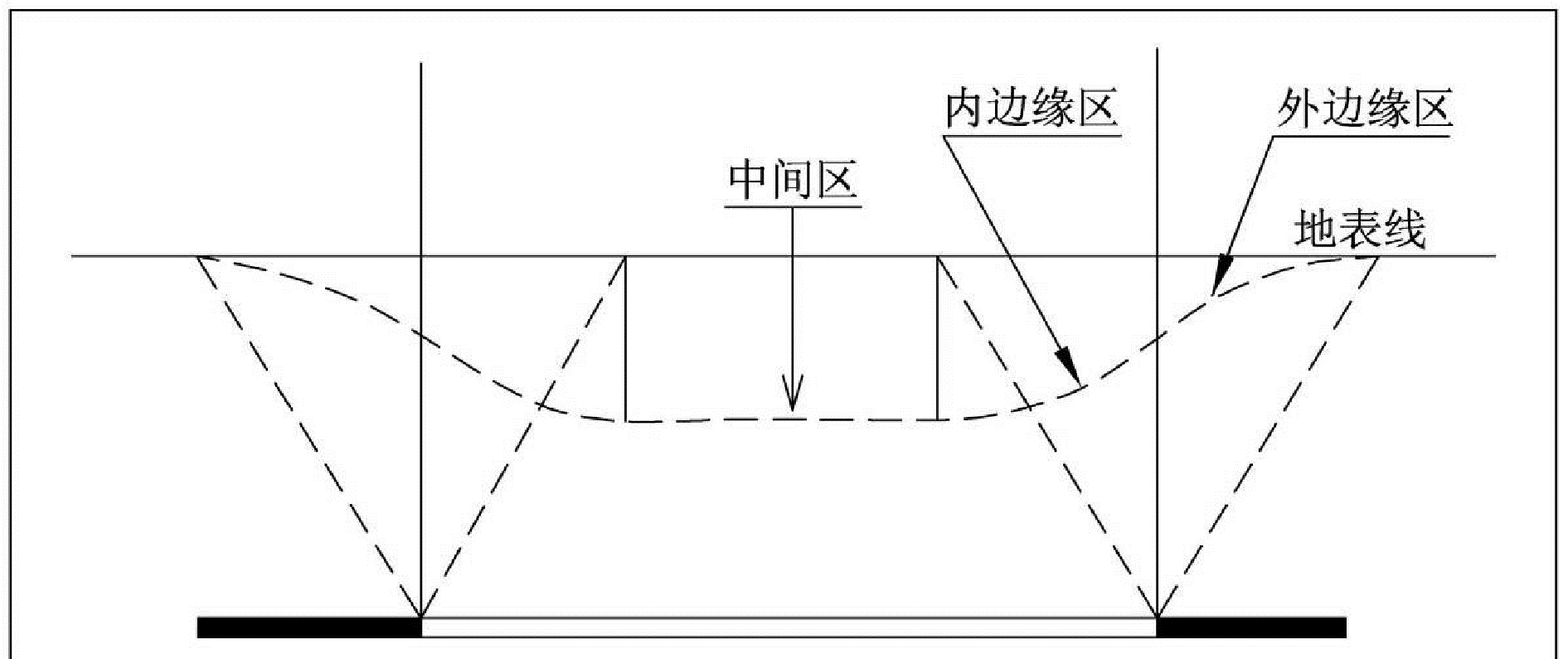

地表移动盆地是在开采工作面的推进过程中形成的,一般当开采工作面离开切眼的距离为平均采深(Ho)的1/4~1/2时,这种移动开始波及地表,引起地表下沉。然后随着开采工作面的继续推进,地表的影响范围不断扩大,下沉值不断增加,在地表形成一个比开采范围大得多的下沉盆地(图2),展示了随工作面推进地表移动盆地形成的过程(曹金亮,2007)。工作面到达A、B、C、D不同位置,地表相应依次出现下沉值为 WA、WB、WC、WD的移动盆地。工作面回采结束后,地表移动还将持续一段时间 (一般为0.1~4 a),最终形成下沉值为WD0的稳定盆地,通常所说得移动盆地就是指最终形成的移动盆地,又称为稳态移动盆地(崔萌等,2022)。

图2移动盆地形成过程示意图

根据研究区地表变形特征,主要从以下 3 个方面分析鉴定区地表变形与周边采空区地表移动变形之间的关系:

3.1.1 研究区建(构)筑物变形与采空区时间关联性分析

2020 年以前未发现顺山体斜坡走向的变形裂缝,自 2020年 7月开始陆续出现建(构)筑物变形迹象,2021 年 7—10 月开始大范围出现变形、开裂, 2022 年 2 月初出现总体加剧趋势,截止到调查基准日之前,区内仍陆续有新的变形裂缝出现。经收集周边矿山资料进行整理分析,得出鉴定区地表变形与采空区形成的相关性如下:

2020年 6—7月研究区煤矿 2301工作面进行回采,2020年7月房屋开始出现房屋轻微变形,但当时未引起当地村民重视;2021 年 6—12 月煤矿相继在 1302、1303、2303、2305 工作面进行回采,民房也在随后的 2021 年 7—10 月开始大范围出现变形、开裂,变形时间与煤矿回采形成采空区有高度的正相关性,房屋变形出现时间滞后于采空区形成时间约 1—2 月,也体现了采空区埋深相对较大,地表无明显塌陷,但采空区采空移动变形逐渐扩展影响移动范围区建筑变形破坏的特点。

3.1.2 研究区建(构)筑物变形与采空区空间关联性分析

地下煤层开采后,其上覆岩层失去支撑,平衡条件被破坏,随之产生弯曲、塌落,以致发展到地表下沉变形,造成地表塌陷,形成凹地(黄琨等, 2016)。随着采空区的不断扩大,凹地不断发展而形成凹陷盆地,即地表移动盆地(陈绪钰等,2009,2016)。自移动盆地中心向盆地边缘可分为3个区:中间区、内边缘区和外边缘区(图3)。

图3地表移动盆地分析评价图

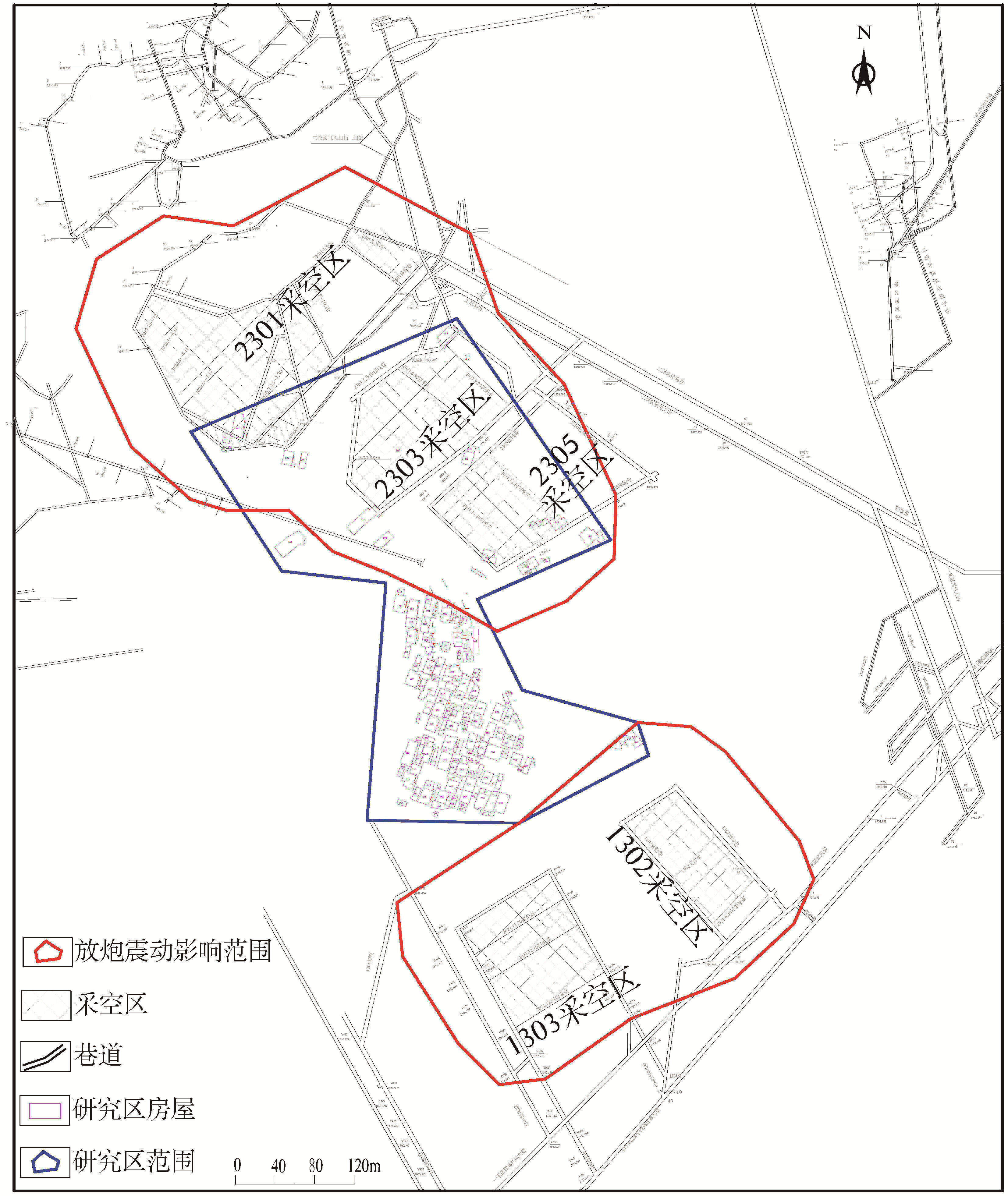

研究区周边煤矿有 1302、1303、2301、2303、 2305 工作面 5 个采空区分布,最大回采高度 1.90 m,上覆岩层属以砂泥岩为主的中硬岩石,矿井采用全垮落法管理顶板。按 2017 年 5 月国家安全监管总局、国家煤矿安监局、国家能源局、国家铁路局出版社出版的《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》(以下简称“三下采煤规范”)中的经验数据和经验公式进行计算矿井开采后变形情况。依据中国“三下采煤规范”及其实践经验成果,结合现场实地调查,参照地质环境(工程地质条件、环境地质条件与水文地质条件现状)的变形区域范围,圈定地表移动盆地(高志刚等,2022;侯恩科等,2022)。其各项参数计算公式如下:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

式(1~6)中:Wmax为最大下沉值(mm);imax为最大倾斜值(mm/m);Kmax为最大曲率值(mm/m2);umax为最大水平移动值(mm);εmax为最大水平变形值(mm/ m);γ为地表影响半径(m);q为下沉系数;因采煤方法为走向长壁式全部陷落法,覆岩为软、硬相间岩石,故下沉系数取 0.8;m为煤层开采厚度(m);H为开采深度(m);ɑ 为煤层倾角(°);β 为移动角(°),参照《宣威市瑞峰恒矿产品有限公司乐丰煤矿矿产资源开发利用方案》,移动角取 60°;b 为水平移动系数,参照“三下采煤规范”中相关规定为 0.20~0.30,本文计算取最大值0.30。

各采空区参数取值及计算结果见表1,根据以上计算结果,矿井开采将造成地表变形,在地表下沉和地表水平变形过程中,地表会产生张性裂缝,造成开裂,地表变形会对地表建筑物造成损坏,结合煤矿开发利用方案中相关移动角数据,最终圈定出各采空区的移动变形影响范围(图4)。

3.1.3 地表、地面附着建(构)筑物变形特征与采空区地面移动变形不均匀沉降特征吻合性分析

移动盆地中心向盆地边缘可分为 3 个区:中间区、内边缘区和外边缘区,各区域变形特征如下:

中间区:位于采空区的正上方,地表下沉均匀,地表下沉值最大,但一般不出现裂缝;

内边缘区:位于采空区内侧上方,地表下沉不均匀,地面向盆地中心倾斜,呈凹形,产生压缩变形,地面一般不出现明显裂缝;

外边缘区:位于采空区外侧上方,地表下沉不均匀,地面向盆地中心倾斜,呈凸形,产生拉伸变形,地表易产生张裂缝。地表移动盆地内边缘区和外边缘区地层的移动对地面建(构)筑物及地质环境影响较大。

表1矿井开采后地表变形计算结果

图4煤矿采空区移动变形影响范围

结合研究区建(构)筑物变形特征与周边采空区空间分布来看,采空区地面移动变形造成岩土体应力调整,形成不均匀沉降,最终导致区内建(构)筑物变形、破坏具有高度相关性,鉴定区变形裂缝是由地下采空区移动变形岩土层不均匀沉降形成的。

3.2 煤矿采矿爆破震动对建(构)筑物变形影响分析

研究区煤矿1302、1303、2303、2305工作面形成及回采时间主要集中在 2021年 6—12月,2301工作面形成及回采时间为 2019 年 10 月—2020 年 10 月,工作面井巷系统建设时采用了放炮作业,采煤时 1302、1303、2301、2303 工作面采用炮采,2305 工作面采用机械开采。

根据对爆破震动的相关研究,井下爆破对震动影响范围内岩土体和建筑物稳定性将产生直接影响,主要表现在2个方面:(1)触发效应,当地表岩土体或建筑物稳定性已接近临界状态,由于爆破震动可使地表岩土体突然受荷而散失稳定,导致破坏突然发生,这种现象在斜坡岩土体的变形破坏中尤为突出;(2)累积效应,岩土体或建筑物在爆破冲出力的某一作用方向出现剪切失稳,由于作用时间短暂,可能造成一次跃变剪切位移而不破坏。但多次位移的累积,如果使剪切面中某些锁固段被突破,或越过某些凸起体,造成抗剪强度显著减弱,则有可能导致最终破坏。

依据中华人民共和国强制性国家标准《爆破安全规程(GB 6722-2014)》,(以下简称“爆破规程”) 对研究区爆破震动安全允许距离进行计算,采用公式:

(7)

式(7)中:Rmax为爆破震动安全允许距离(m); Qmax为单次放炮最大炸药动用量(据矿山提供数据 7.8 kg);Vmin为允许的安全振速,对于一般民用建筑,其允许的安全振速为 1.5~3. 0 cm/s,研究区居民房屋多为砖混结构、部分为土木结构、少量为框架结构,故V取其最小值1.5 cm/s;kmax为与爆破点地形、地质条件有关的最大系数(研究区为软岩石—中硬岩石,k取值为150~250,本文取值为250);a为最小衰减数(取值为1.5~1.8,本文取值为1.5)。

计算结果显示,鉴定区房屋放炮震动安全距离为60. 06 m。放炮震动影响范围见图5。

通过计算结果结合实际调查情况得出以下结论:

(1)爆破振动破坏主要是纵波的影响,建筑物主要受剪切作用,爆破振动产生的变形破坏是产生密集的剪切裂缝,裂缝形态特征多呈“雁列状”、“八字状”,并且裂缝多集中在墙角、柱角,这与鉴定区建构筑物变形特征明显不同。

(2)根据计算结果可知,煤矿井下放炮震动影响距离为 60. 06 m,矿山 1302、1303、2301、2303、 2305工作面采深180.63~244.35 m,采空区总体埋深较大,井下放炮震动影响范围未达地表,不会对地表附着的建(构)筑物造成影响,研究区采矿爆破振动影响小。

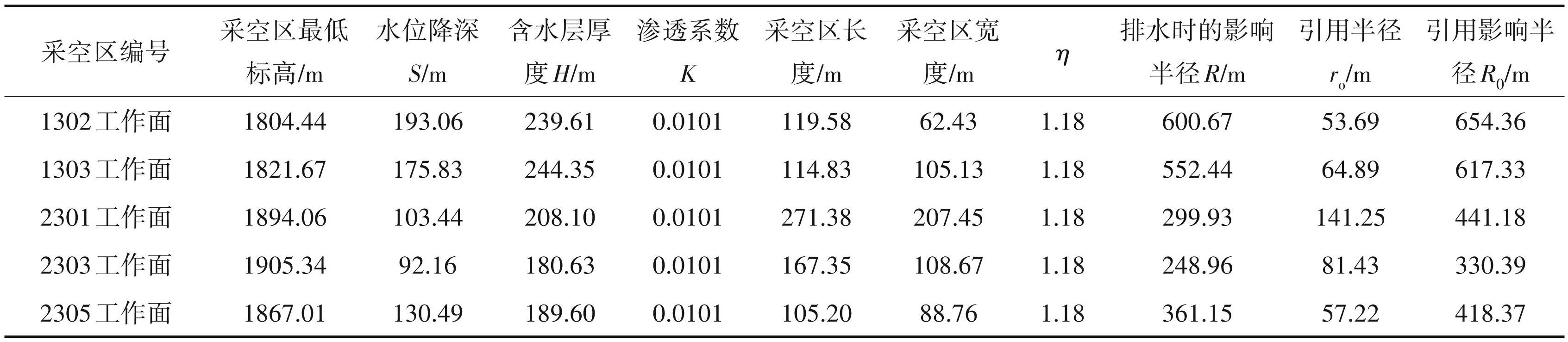

3.3 煤矿采矿疏干排水对建(构)筑物变形影响分析

研究区煤矿采矿方法为长壁垮落采煤法,机械排水,矿井已形成较为完善的生产系统,巷道最低控制标高为 1768.60 m,从矿井巷道观察,煤巷巷道较为干燥,未见淋、滴水现象,石门、岩巷局部层段有淋、滴水现象。煤层底板岩性为泥岩、粉砂质泥岩互层,巷道在揭露此段岩层时,一般无渗水、滴水现象。根据煤矿相关资料,上二叠统宣威组(P3x)地层渗透系数 0. 0101 m/d。矿井旱季正常涌水量为 362. 0 m3 /d,雨季最大涌水量为 780. 0 m3 /d,主井初见水位标高 1997.50 m,现状下开采形成大面积采空区,矿坑疏干排水,形成大面积的地下水降落漏斗,本文分析采用地下水大井影响半径计算地下水疏干影响范围。

(8)

式(8)中:R0为引用影响半径(m);R为排水时的影响半径 (m),采用库萨金公式 R=进行计算,S 为水位降深,H 为含水层厚度,渗透系数取 K=0. 0101 m/d。ro为引用半径(m),计算范围大致为矩形,参照《水文地质手册》矿坑涌水量预测r0取值方法,用公式ro=η(a+b)÷ 4求得,取 a、b分别为矩形矿坑长度、宽度,η为矩形矿坑系数。

图5煤矿放炮震动影响范围图

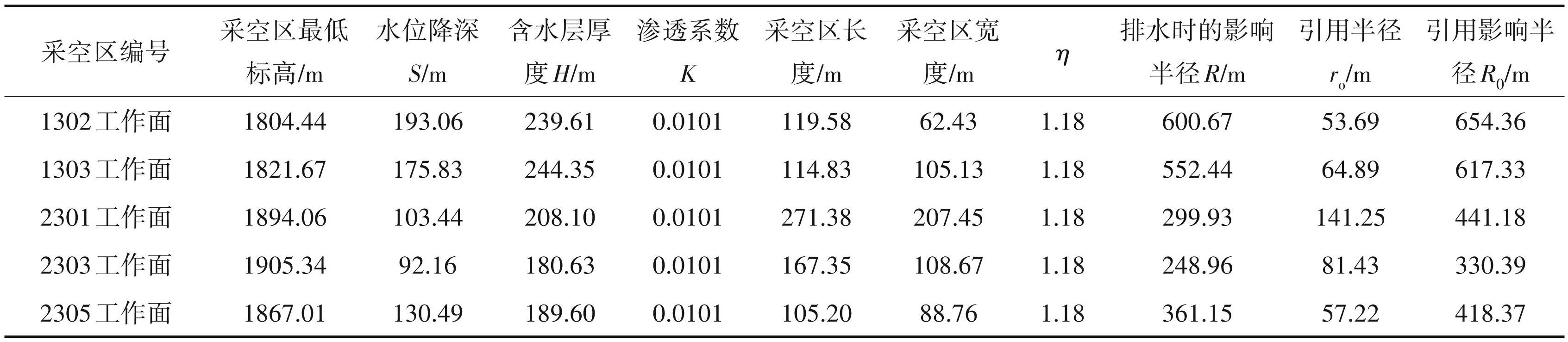

各采空区参数取值及计算结果见表2,根据计算结果,综合考虑采矿采空区范围,地面地表水、泉点、地表裂缝分布位置的实际调查结果以及研究区地形地貌、地层岩性、产状,地质构造、含隔水层、地表及地下分水岭、煤层埋深等实际情况及计算结果,针对 2020 年 6 月—2021 年 12 月形成的 1302、 1303、2301、2303、2305 工作面煤矿采空区范围,综合圈定矿山现状采矿疏干排水影响范围为一不规则近椭圆形区域,地下水疏干影响范围见图6。

研究区民房最低标高 2043 m,区内村民切坡建房坡面、台坎区均未发现地下水渗水情况,区内机井1初见水位标高1999. 00 m,主井初见水位标高为 1997.50 m,初步判断地下水稳定水位标高为 1997.50~1999. 00 m。初步推断民房区稳定地下水位埋深>30 m,采矿疏干地下水不会影响民房区主要地基土层产生固结沉降导致建构物产生变形破坏,采矿疏干排水对鉴定区建构筑物的影响小。

表2地下水疏干影响范围计算结果

图6地下水疏干影响范围图

4 结论

(1)研究区土木厂村所在斜坡地形平缓、地势开阔、无明显的顺向软弱结构面,自然状态下山体斜坡稳定。

(2)土木厂村建村多年,民房以砖混结构建筑物为主,自周边煤矿于 2020 年 6—7 月工作面进行回采后,村内房屋开始出现房屋轻微变形,紧接着2021年 6—12月煤矿在 1302、1303、2303、2305工作面进行回采后,村内建构筑物和道路相继出现不同程度的变形、开裂破坏,出现变形时间、变形程度、变形特征均与开采煤矿形成采空区,采空区移动范围内岩土体沉降变形有高度的正相关性,采煤形成采空区引起煤层采空区移动范围区岩土体产生不均匀沉降是造成鉴定区地面附着建构筑物、道路变形、开裂的主要原因。

(3)研究区总体地形平缓,采空区相对埋深较大而且布设有村庄保安煤柱,煤矿 1302、1303、 2301、2303、2305区域采空区塌落地面的可能性小,采空区移动变形区岩土体主要是产生不均匀沉降,诱发鉴定区发生较大规模滑坡、坍塌的可能性小。

(4)研究区采空区、井巷埋深较大,煤矿 1302、 1303、2301、2303、2305区域坑道掘进及采煤时爆破振动影响有限,爆破时村民虽然听到了爆破的声音,但是并没有发现因爆破造成的房屋变形,爆破振动对鉴定区建构筑物、道路的影响小。

(5)研究区所在斜坡区域稳定地下水水位埋深较大,煤矿1302、1303、2301、2303、2305区域采煤降排水不会引起浅部地基土的排水固结沉降,对地基上的浅基础建构筑物的影响小。