摘要

林西县关沟超贫磁铁矿于2005年开始开采,2009年停止开采,开采矿种为强风化花岗岩中的超贫磁铁矿,平均品位一般在8%左右,低品位矿石的大量开采,导致区内形成57处露天采场,41处废砂堆,5处水选尾矿砂,破坏总面积达9. 5 km2 。露天采矿形成的高陡边坡存在崩塌灾害隐患;露天采场、废砂堆及水选尾矿砂等破坏单元严重影响周围地形地貌景观、占用土地资源;随处堆放的水选尾矿砂为沙尘暴提供物源。为了消除区内的矿山地质环境问题,需要对其进行综合治理。研究区内现有表土约为69. 32万m3 ,按照满足植被恢复的最低要求覆土需要土源142. 5万m3 ,约为所需表土的一半,所以区内治理土源紧张,部分区域需考虑无覆土工程的治理方法。为了达到合理的资金投入及经济效益,研究区需在土源合理分配、经济投入合理、技术可行、效果显著的前提下,探讨出合适的治理方案。

Abstract

Guangou of Linxi County started to exploit ultra lean magnetite in 2005 and ended in 2009. They mined the ultra-lean magnetite from weathered granite, and the average grade was 8 percent. A large number of low-grade minerals were exploited, which left 57 open-pit stopes,41 waste sand piles and 5 water separation tailings, and totally 9. 5 km2 was damaged. The high and steep slope in the open-pit stope formed by mining has hidden danger of collapse. The open-pit stopes, waste sand piles and water separation tailings had a severe impact on the surrounding landform and landscape and occupied the land resources. The water separation tailings which was piled up everywhere became the source of sandstorm. For the purpose of improving the mine geological environment, it’s needed to govern the area in a comprehensive way. The surface soil in the research area was nearly 693200 m3 , which was a half of the required amount because at least 1425000 m3 soil was needed to make the vegetation recover. Therefore, the soil was not sufficient and some areas needed to consider the no soil covering project to govern. In order to take reasonable capital investment and achieve economic benefits, it is necessary to save construction costs as much as possible. The research area should have an appropriate governance solution as well as promise a reasonable allocation of soil source, reasonable economic investment, feasible technology and significant effect.

Keywords

0 引言

21世纪初,中国经济快速发展,对钢铁产品需求量的日益增加,铁矿产品的价格大幅度提高,导致全国各个地区开始较大规模地对铁矿进行开采,中国铁矿资源多而贫,以中低品位矿为主,富矿资源储量只占总储量的约 1.8%(王伟杰,2014)。林西县关沟超贫磁铁矿于2005年开始开采,2009年停止开采,多家企业在本区进行开采及选冶,主要开采强风化花岗岩中的铁矿,平均品位一般在 8% 左右(王得志,2016),低品位矿石的开采导致采矿面积大,开采矿石量多,形成多处高陡边坡,选矿产生大量的尾矿砂。

露天采矿形成的高陡边坡存在崩塌灾害隐患 (褚加计等,2013;唐朝晖等,2013;莫春雷和宁立波,2014;苏绘梦等,2017;张家明等,2019;赵金召等,2022);露天采场、废砂堆破坏地形地貌景观;随处堆放的尾矿砂占用较多的土地资源,且为沙尘暴提供物源,影响当地居民的生活与生态环境质量,制约了本地区生产与建设的正常发展。在综合考虑社会效益、环境效益、经济效益的基础上,选定合理可行的治理方法,对研究区及类似废弃矿山治理具有一定的指导意义。

1 研究区概况

1.1 水文气象

研究区位于内蒙古赤峰市林西县北部,属中温带大陆性半干旱季风气候,四季分明,气候特点是春季少雨而干旱,夏季炎热而短促,降水集中,秋季昼夜温差变化大,日照充足,冬季寒冷干燥,降水稀少。多年平均气温 4.8℃,年极端最高气温 40.4℃ (2000 年 7 月 14 日),年极端最低气温 -32.2℃ (1979 年 2 月 1 日)。多年降水量逐月平均 373. 0mm,降水主要集中在 6~8 月份,占全年降水的 76%,并且多暴雨。多年蒸发量逐月平均 1817.3 mm(图1)。多年平均风速 3.1 m/s,且春季多风,最大风力达10级。

图1研究区1962—2018年逐月平均降水量、蒸发量直方图

1.2 土壤

研究区土壤类型以灰黄、黄褐色黄土状砂黏土、黏砂土为主,具有垂直节理、大孔隙、钙质网纹及斑点。夹有砾、碎石透镜体或其底部形成砾碎石层。表层结构较疏松,透水透气性较好,但有机质及养分含量低、质地均一、生物作用微弱、团粒结构、渗透能力差、腐殖质层薄,土壤干旱贫瘠,极易被侵蚀,保水能力较差,土地生产力不高。山坡表土厚度 0.1~0.2 m,平均厚度约 0.15 m;局部沟谷土层较厚,可达到0.5~3. 0 m。

1.3 植被

农田:研究区及周围有村庄,区内有农用地及经济林,农作物主要为玉米、荞麦等,经济林主要为沙果、123苹果等。乔木:区内局部有人工栽植杨树林,部分露天采场和废砂堆的低洼处长有近年野生的杨树、榆树。灌木:主要为人工栽植的山杏树。草地:长有当地生草本及零星分布有灌丛,植被覆盖率40%~50%。

2 地质概况

2.1 地层

研究区(东经 118°09'03″~118°15'5″;北纬 43° 47'44″~43°53'07″)出露地层主要有上二叠统林西组四段(P3l4)、五段(P3l5)一套河流-陆相湖泊碎屑岩组合和第四系乌尔吉组(Qp32w)及全新统冲洪积 (Qhapl),见图2。

图2研究区区域地质图

1—全新统冲洪积物:砂砾石、亚砂土;2—上更新统乌尔吉组;3—上二叠统林西组五段;4—上二叠统林西组四段;5—早白垩世中粒斑状二长花岗岩;6—早白垩世中粒二长花岗岩;7—早三叠世中细粒斑状花岗闪长岩;8—石英二长岩脉;9—石英脉;10—花岗岩脉;11—花岗斑岩脉; 12—闪长玢岩脉;13—平移断层;14—岩层产状;15—研究区位置

其中林西组四段(P3l4)、五段(P3l5)均呈零星、捕掳体形式分布,岩性上部以深灰色粉砂质板岩为主与灰色、灰黄色变质细粒长石岩屑砂岩不等厚互层,间夹少量深灰色变质粉砂岩,富含淡水双壳类及植物化石;上部由深灰-灰绿色(粉砂质)板岩、变粉砂岩、灰色、灰黄色变细粒长石岩屑砂岩互层组合,并夹泥晶灰岩,泥灰岩薄层或透镜状(于雷和邓巧巧,2020①)。

2.2 侵入岩

研究区大面积分布早三叠世中细粒斑状花岗闪长岩(T1γδ),岩性为中细粒斑状花岗闪长岩,呈灰白色,似斑状花岗结构,球形风化较为普遍。脉岩不发育,仅花岗岩和闪长玢岩以北东向分布。

2.3 地质构造

林西县区域构造单元属天山—兴安地槽褶皱区(Ⅱ)、内蒙古中部地槽褶皱系中苏尼特右旗晚华力西地槽褶皱带(Ⅱ4)、哲斯—林西复向斜(Ⅱ41)。

林西县断裂构造以东西向、北西向均较为发育。东西向断裂以温都尔庙—西拉沐沦河近东西向断裂为代表,区内为西拉沐沦河构造带西段的北侧部分,其特征是沿西拉沐沦河主断裂两侧有成群的东西向高角度冲断裂分布,构成压性结构面,并伴有北东及北西向两组扭性断裂;北西向断裂集中分布于林西镇—官地一带,为张扭性断裂。

治理区地层简单,大面积为风成黄土、中细砂覆盖,断裂和褶皱构造不发育,但节理裂隙较发育,表现为共轭节理束,致使岩石破碎,风化作用强烈。

3 研究区地质环境现状

研究区内由于前期采矿活动,现存在严重的矿山地质环境问题。破坏单元主要包括露天采场 57 处,废砂堆 41 处,水选尾矿砂 5 处,工业场地 20 处,破坏区总面积为 9.5 km2,分布情况见图3,这些场地对矿山地形地貌景观破坏严重,占用土地资源,破坏当地植被,且采场和废砂堆高陡边坡,存在崩塌、滑坡地质灾害隐患。

3.1 露天采场

根据现场调查,研究区内共有57处形状不规则的露天采场(图3),总占地面为 5.52 km2,露天采场外围及内部均分布着高度、长度不一的边坡,边坡高度 1~30 m,边坡坡度 60°~85°,平均坡度多为 80°,局部近直立。露天采场破坏研究区地形地貌景观,破坏土地资源,采场局部边坡有可能发生崩塌灾害。7 号露天采场情况见图4a、17 号露天采场情况见图4b。

3.2 废砂堆

根据现场调查,治理区内共有 41 处废砂堆,总占地面积为 3. 06 km2,废砂堆主要为选厂第一次球磨机粉碎的废砂堆积形成,粒度较大,一般为 2~8 mm,废砂堆形态规模大小不一,主要为平地堆积和顺坡堆积,堆积高度 1~32 m,坡度 30°~39°,废砂堆顶部均形成平台,平台平整程度不一,局部起伏较大。废砂堆边坡情况见图4c、废砂堆平台情况情况见图4d。

3.3 水选尾矿砂

区内共有 5处尾矿砂,总占地面积为 0.58 km2,尾矿砂主要为选厂第二次粉碎水选后的尾矿砂堆积形成,尾矿砂形态规模大小不一,堆积高度3~18 m,坡度 30°~40°,水选尾矿砂情况见图4e、图4f。水选尾矿砂粒度较细,一般为0.5~2 mm,为沙尘暴提供物源,且具有一定流动性,阻碍周边的植被生长。

3.4 表土存储场

根据现场调查,治理区内共有 16 处表土存储场,总占地面积为 11.65万 m2,总堆积方量为 69.32 万 m3,表土存储场形态规模大小不一,主要为平地堆积和顺坡堆积,堆积高度 1~17 m,坡度 30°~38°。

4 治理方案比选

区内治理难度较大得研究区总破坏面积 9.5 km2,如果全部进行覆土,按照满足植被恢复的最低要求覆土需要土源 142.5万 m3,区内现有表土约为 69.32万 m3,约为所需表土的一半,所以区内治理土源紧张,部分区域需考虑无覆土工程的治理方法; 且为了达到合理的经济效益,需要尽量压缩施工成本。研究区主要治理单元为露天采场、废砂堆、水选尾矿砂,需在土源合理分配、经济投入合理、技术可行的前提下,制定出合适的治理方案。

图3研究区场地分布图

1 —露天采场范围及编号;2—废砂堆范围及编号;3—尾矿砂范围及编号;4—工业场地范围及编号;5—表土存储场范围及编号

4.1 露天采场边坡的治理方案

(1)危岩体清除:危岩体清除后,避免坡面存在反倾情况和存在不稳定石块情况。

(2)石方削坡(边坡角 60°):根据边坡高度选择一坡到底或台阶式削坡方法,削坡后使边坡达到稳定状态,根据地质灾害治理规范坡度选定为60°,60° 的边坡满足岩质边坡的稳定性要求,但是不满足覆土和植被栽植要求,如要恢复植被需采取其他辅助工程,例如植生袋法、植被混凝土喷浆,这些工程费用偏高,不满足本项目的经济效益分析。

(3)石方削坡(边坡角 30°):根据边坡高度选择一坡到底或台阶式削坡方法,由于研究区内废砂堆等自然休止角为 35°~38°,综合考虑覆土坡度稳定和尽量减少工作量,削坡后使边坡坡度选定为 30°,之后进行覆土和恢复植被要求。

图4研究区野外照片

(4)垫坡(边坡角 30°):采用区内的废砂堆进行回填,回填后角度小于自然休止角,选档为 30°边坡,之后进行覆土和恢复植被。

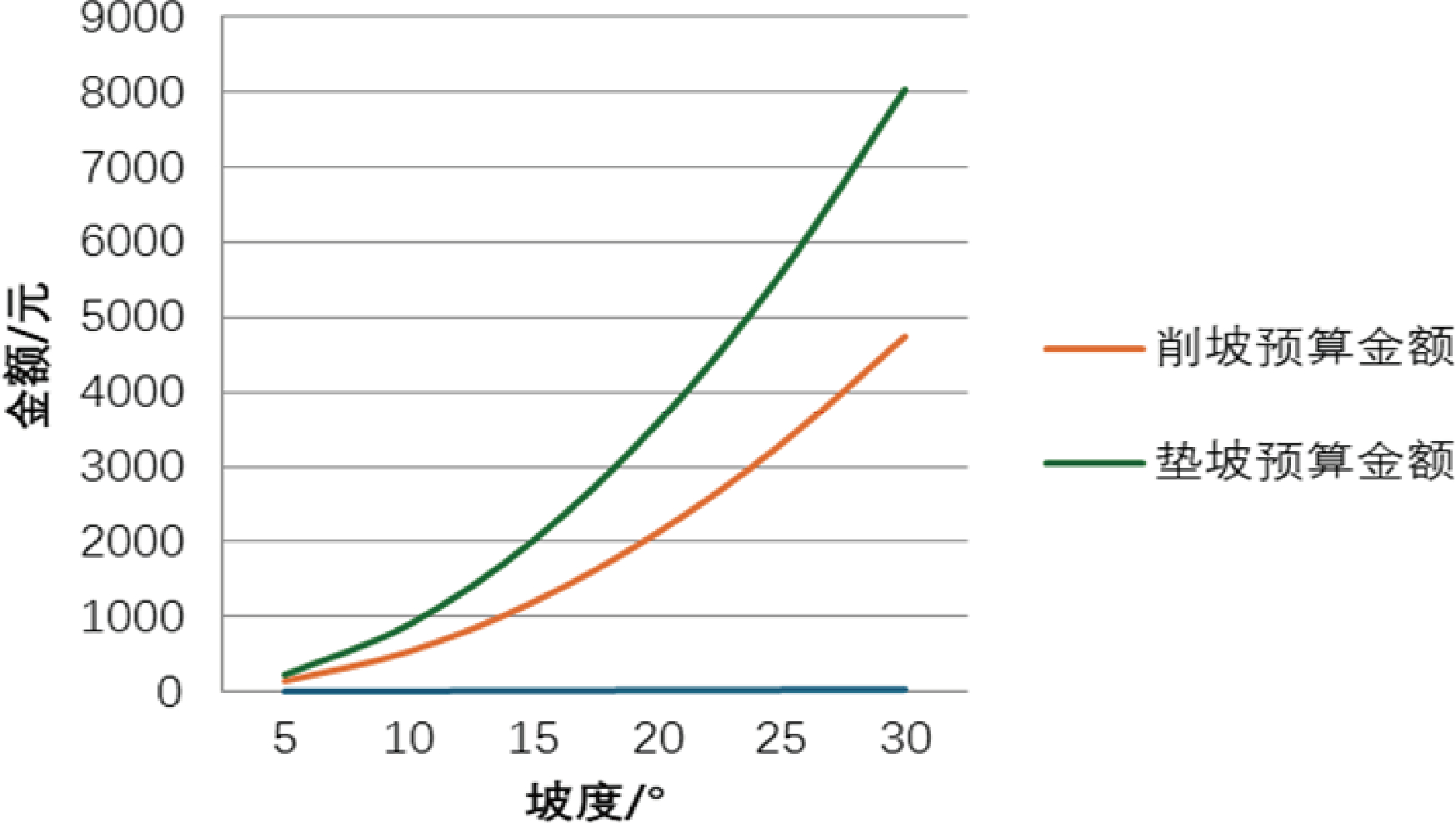

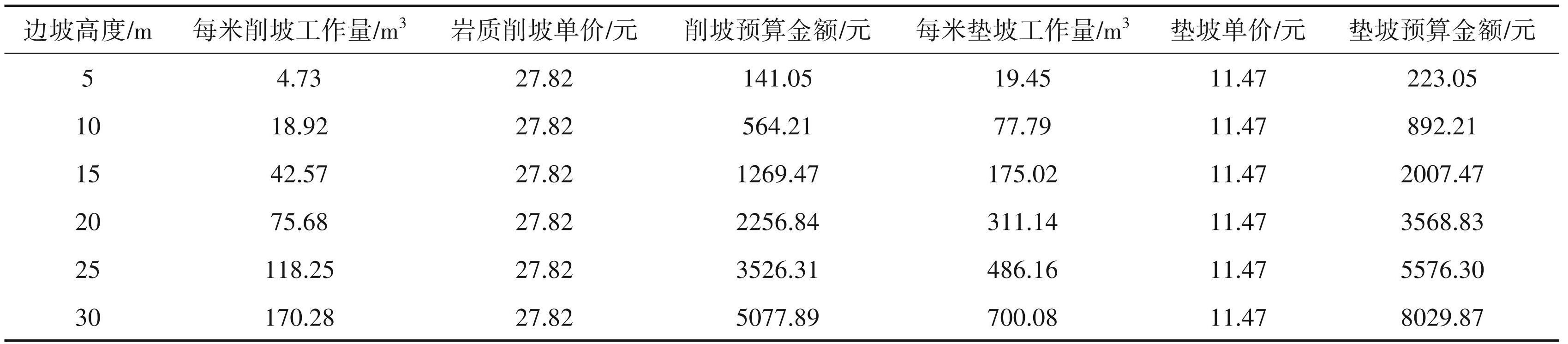

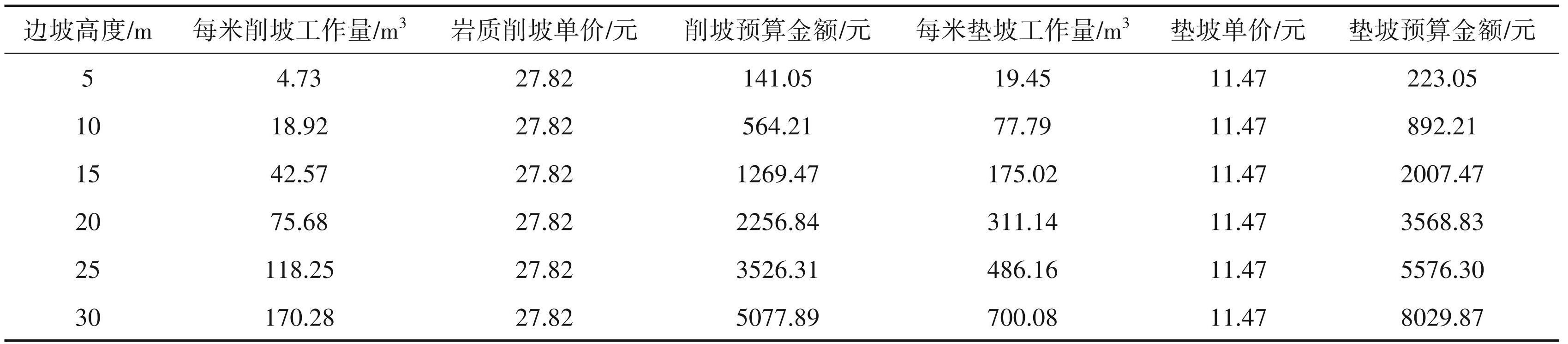

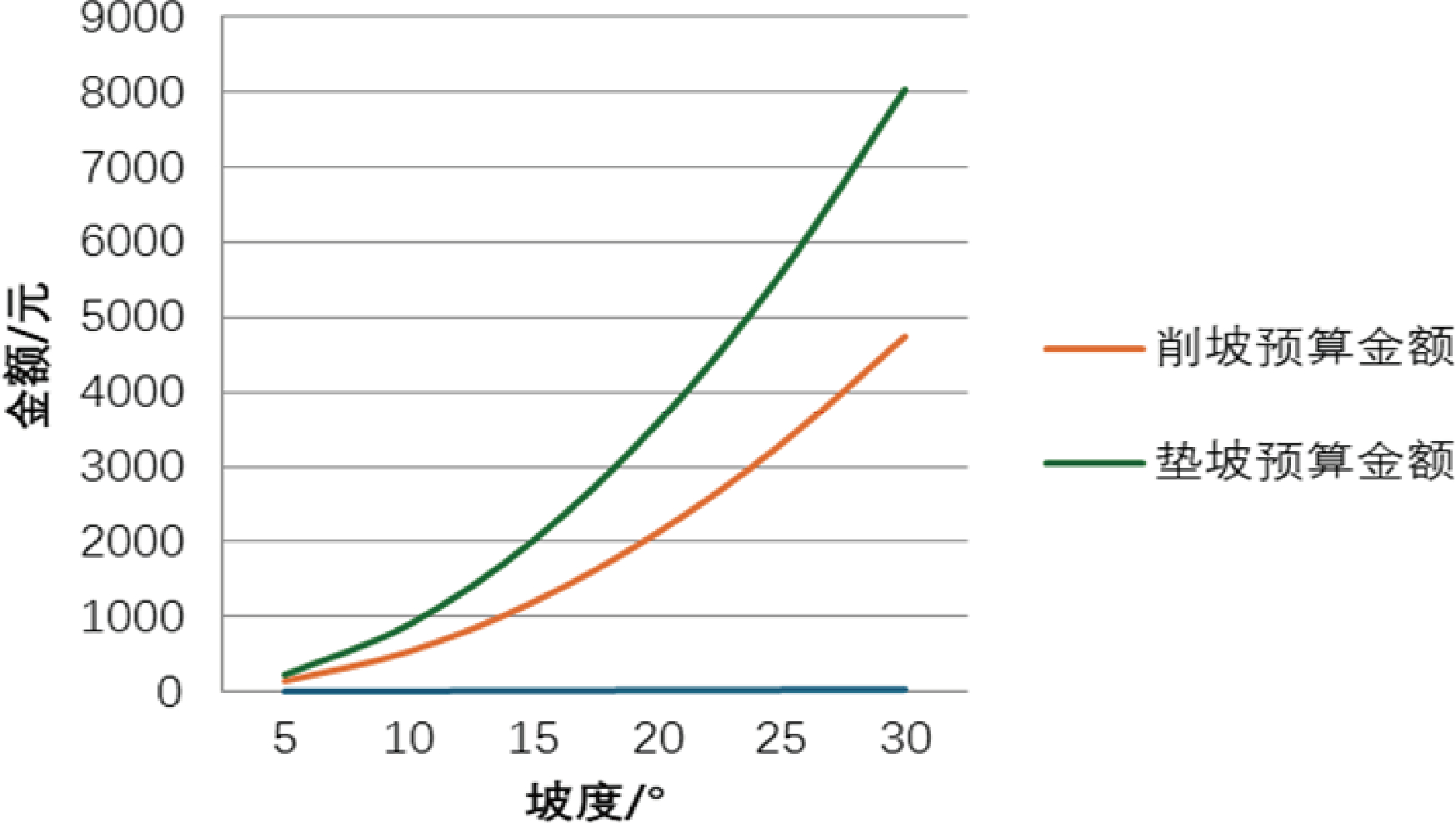

根据不同的边坡高度,削坡和垫坡工作量差距较大,选取满足研究区内的边坡高度进行工作量及价格对比(表1、图5)。

表1区内高陡边坡削坡、垫坡价格对比

图5区内高陡边坡削坡、垫坡价格对比图

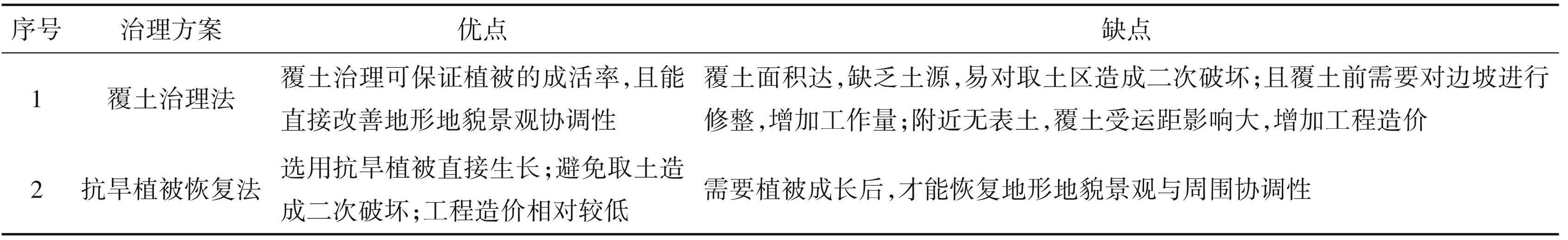

根据区内情况,露天采场边坡的治理方案拟设以上 4个治理方案,对 4个方案进行对比,详细情况见表2。

4.2 露天采场底部的治理方案

露天采场底部高低不平,且多为岩石表面,不满足植被恢复要求,根据情况需要回填部分废砂,使场地平整,避免场地出现大的凹坑;之后对露天采场底部区域进行整平;根据场地内现有表土情况,选取合理的区域进行覆土,由于土源紧缺,植被恢复选择草地,覆土厚度为0.15m,覆土土源为治理区内表土存储场堆放的表土,对治理区进行植被恢复,采用无人飞播的方式播撒草籽,草籽选择紫花苜蓿、狗尾草、披碱草等混合播撒。

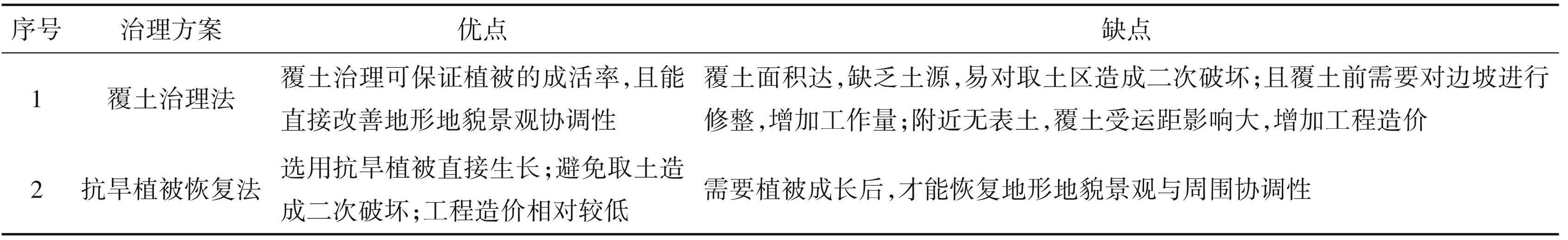

4.3 废砂堆的治理方案

(1)覆土治理法

对废砂堆顶部及边坡进行修整,之后进行覆土,覆土后恢复植被。由于废砂堆面积大,本区内土源紧缺,覆土受土方运距、表土价格等因素影响严重,且容易对附近的原生植被造成破坏,需要进行再次治理;且废砂堆边坡高陡,现状为自然休止角,但覆土难度大,如果覆土需要对边坡进行修整放缓,投资预算高。覆土治理可保证植被的成活率,且能直接改善地形地貌景观协调性。

表2露天采场边坡治理方案对比

(2)抗旱植被恢复法

区内的露天采场和废砂堆低洼处长有野生杨树,局部有榆树、柠条等植被,场地内废砂堆以及采场场地内可以满足抗旱等沙地植被生长的基本条件,砂堆顶部的潜水面深度为 15~20 cm,多长有根茎较深的乔木与灌木,露天采场内自然生长的杨树见图4(g)、砂堆自然生长的杨树、榆树图4h。

本次选取当地抗风蚀、耐沙埋、遇水发芽、扎根快、适应性强的灌木,物种主要为柠条、小叶锦鸡儿、踏郎等植被,这些植被的抗风沙能力及耐旱能力大于杨树,在杨树可以自然生产的废砂堆恢复抗旱植被,能够提高成活率(赤峰市林业科学研究院, 2019)。

对废砂堆顶部平台进行整平,废砂堆顶部平台进行翻耕,翻耕厚度为0.3 m,翻耕后采用飞机大面积播种修复技术,用飞机装载林草种子把种子均匀地撒播在沙地上,对废砂堆进行适当拖平,利于种子覆盖薄层砂(2 cm 左右),依靠自然降水,促使种子发芽、生根、成苗。对飞播小叶锦鸡儿后的废砂堆种植柠条、踏郎,小叶锦鸡儿生长高度为0.5 m左右,柠条、踏郎生长高度可到 2 m 左右,形成植被垂直分带,利于区内的植被恢复。废砂堆的 2 个治理方案进行对比,详细情况见表3。

表3废砂堆治理方案对比

4.4 水选尾矿砂的治理方法

由于水选尾矿砂粒度较细,是区内沙尘暴的物源,且具有一定的流动性,固定尾矿砂是治理的首要目标。

(1)覆土治理:对废砂堆顶部及边坡进行修整,之后进行覆土,覆土后恢复植被。

(2)抗旱植被恢复法:对水选尾矿砂顶部平台进行整平,废砂堆顶部平台进行翻耕,翻耕厚度为 0.3m,翻耕后进行播撒。

(3)草方格沙障:在春季或秋季,利用麦秸、玉米秸等作物秸秆在流动沙地上埋设网格式或行式沙障。单向风沙区可设置成行式沙障,沙障垂直于主风向;多向风沙区或流动沙丘面积较大区域设置网格式沙障。网格大小为 2~4 m×2~4 m,秸秆埋深 30~40 cm,地上部分 20 cm 左右,施工技术方法见图6。

沙障设置后,障间适时造林。沙障网格迎风处扦插黄柳、栽植锦鸡儿、樟子松,株行距依网格大小而定。春季扦插造林插穗3月前割下,用湿沙埋藏; 秋季造林随割随栽,插穗长 40 cm。栽植时先清除干沙层再挖土穴,穴深应使插穗扦插后顶端与地面相平(赤峰市林业科学研究院,2019)。

图6草方格施工技术方法

利用麦秸、玉米秸等作物秸秆在流动沙地上埋设网格式或行式沙障,沙障网格内可造林种草。沙障设置3年后,材料腐烂形成肥料,为植被生长提供营养;网格内林草植被得到恢复,将固定水选尾矿砂、防止尾矿砂压埋草地、林西、植被恢复区等,降低风蚀,改善生态环境,固砂治砂效果明显(赤峰市林业科学研究院,2019)。

水选尾矿砂的 3 个治理方案进行对比,详细情况见表4。

表4水选尾矿砂治理方案对比

5 效益分析与治理方案分析

5.1 环境效益

该治理项目的实施首先保证了治理区地貌景观和生态环境可以明显改善,防风固沙,减少了治理区水土流失。原来的治理区风蚀沙化较严重,经过各种林草种植的植被恢复,治理区地表风蚀沙化将得到根本控制。

5.2 经济效益

治理方案得比选,经济投入是一个重要指标,在达到治理目的得前提下,尽可能选用投入资金少,回报效益高的治理方法,该项目在选择治理方案时,常规的治理方法为废砂堆清运回填至露天采场,之后覆土恢复植被,投资概算约为 19000 万元。现在采用废砂堆直接恢复植被法,投资概算缩减到 6000万元左右,达到了经济效益最大化。

恢复后的灌木林地,可采取逐年条带收割法,充分研究和利用植物的再生能力,在不影响植物自身正常繁衍生息的条件下,实现植物资源的保护性开发。齐地面收割,可单独制作青贮饲料、可与玉米混贮,也可以作为肥料压青还沙。

5.3 方案分析

(1)露天采场高陡边坡的治理方法中危岩体清除和60°削坡,达不到植被恢复的治理目的,30°削坡和垫坡均能满足覆土、恢复植被要求,但垫坡施工预算明显偏高,建议研究区露天采场的高陡边坡采用 30°削坡治理,之后进行覆土及恢复植被,区内治理效果见图7。

图7区内45号采场治理后效果

(2)废砂堆的治理建议采用恢复抗干旱的植被 (小叶锦鸡儿、柠条、踏郎等),采取飞播及种植“双保险模式”,飞播以小叶锦鸡儿为主,飞播时辅以整平、翻耕、托平(掩埋草籽),提高种子成活率。种植采用柠条、踏郎灌木苗,小叶锦鸡儿生长高度为0.5 m 左右,柠条、踏郎生长高度可到 2 m 左右,形成植被垂直分带,利于区内的植被恢复,废砂堆顶部治理效果见图8a、图8b。

图8相关场地治理情况

(3)水选尾矿砂的治理应根据附近可取表土情况,如果现场土资源满足覆土的要求,尽量采用覆土,见效快治理彻底,水选尾矿砂治理效果前后对比见图8c、图8d;如果土源无法保证,可以采用草框格配以植被恢复的方法,在防治尾矿砂流动的前提下,进行恢复植被治理。

6 结语

本文依托林西县关沟超贫磁铁矿修复治理项目,该项目在治理面积大、项目区周边无覆土源的情况下,顺利实施,为类似基坑工程提供了如下几点借鉴意义:

(1)矿山地质环境治理是多学科多变性的工程,本文通过工程实际应用效果,证实了在没有合适土源的情况下,提出风化花岗岩废砂堆抗旱植被恢复法,水选尾矿砂草方格沙障植被恢复法,治理效果良好。

(2)恢复的植被选择应以抗干旱的植被(小叶锦鸡儿、柠条、踏郎等)为主,采取飞播及种植“双保险模式”,飞播以小叶锦鸡儿为主,飞播时辅以整平、翻耕、托平(掩埋草籽)。

(3)矿山开采导致了大量土地资源的损失,没有矿山地质环境生态修复,就无法再次利用这些土地资源,其对土地资源的恢复,对土地资源质量的提升,可以有效缓解人地矛盾具有重要的意义。

注释

① 于雷,邓巧巧 .2020. 林西县官地镇关沟采砂场碎石矿废弃矿山地质环境治理项目初步设计书[R]. 赤峰:中核(内蒙古)矿业投资有限公司.

② 赤峰市林业科学研究院.2019. 赤峰市防沙治沙典型模式研究报告[R].