摘要

青龙满族自治县为秦皇岛市地质灾害易发多发县,其中以泥石流地质灾害最为常见。本文以青龙满族自治县二道沟泥石流为例,通过实地调查与综合分析,总结了其地质特征,提出了防治对策。研究表明,该泥石流沟所在位置沟谷发育、地形起伏大,物源来源于坡面残坡积及沟底冲洪积物,水源主要为大气降水。该泥石流沟为老泥石流沟,间歇性泥石流沟,易发程度为易发,总体上属暴雨沟谷型稀性泥石流。根据计算得出的泥石流流体重度、流速、流量、一次冲出量、一次固体冲出物质总质量等指标,提出了在研究区内设置雨量监测站的监测预警方案,以及固源+排导相结合的综合工程治理方案。

Abstract

Qinglong Manchu Autonomous County is a county prone to geological disasters in Qinhuangdao City, among which debris flow geological disasters are the most common. This article takes the Erdaogou debris flow in Qinglong Manchu Autonomous County as an example. Through field investigation and comprehensive analysis, it summarizes its geological characteristics and puts forward prevention and control strategies. Research shows that the debris flow gully is located in a location with developed ravines and undulating terrain. The source of the debris comes from residual slope accumulation on the slope and alluvial deposits at the bottom of the gully. The water source is mainly atmospheric precipitation. This debris flow gully is an old debris flow gully, an intermittent debris flow gully, and is prone to occur. Generally speaking, it is a rainstorm ravine type sparse water-rock flow. Based on the calculated debris flow fluid weight, flow velocity, flow rate, one-time flushing volume, one-time total mass of solid flushing materials and other indicators, a monitoring and early warning plan for setting up a rainfall monitoring station in the study area, as well as a solid source + drainage guide were proposed. Combined comprehensive engineering management plan.

0 引言

中国是世界上受地质灾害威胁最严重的国家之一(唐辉明,2022),每年因地质灾害造成的直接经济损失占自然灾害总损失的 20% 以上(郭永臣等,2022),直接影响了人民生活,制约了社会的可持续发展(李媛等,2004)。泥石流是最主要的地质灾害类型之一(梁永顺等,2021),其作为山区一种突发性的自然灾变过程和现象,早在地质时期就已存在并发展着(杜榕桓等,1995)。华北和东北山地泥石流分布区,以暴雨或台风雨所引起的水石流为特点,其爆发频率虽较低,但规模较大而且来势迅猛(杜榕桓等,1980)。冀东地区的泥石流灾害数量居河北省之首,其中青龙满族自治县是重灾区之一 (胡景江,1994;任改娟等,2010)。本文对青龙满族自治县三星口乡三道沟村二道沟泥石流特征、泥石流参数、形成原因及发展规律进行分析研究,并提出泥石流防治方案,对青龙县地质灾害防治工作及保护人民生命财产安全具有极其重要的意义。

1 研究区概况

研究区属于青龙满族自治县三星口乡三道沟村,位于青龙满族自治县东北方向,西南距三星口乡10.6 km(图1),堆积区堆积扇顶部中心地理坐标东经119°26'35.8″,北纬40°25'06.6″。

二道沟属于燕山山脉东段,为侵蚀构造中—低山区,研究区地层主要为侏罗系安山岩(J3z)和第四系残坡积碎石土、堆积块石、砾石。青龙县域内构造复杂,断裂发育(图2)。距离研究区最近的一条断裂位于研究区西北约500 m处,为北东走向,倾向南东。研究区内无大型活动断裂发育。二道沟的地震分区为华北强震区,分属滦县—宁河地震构造小区。地震基本烈度Ⅶ度,工程抗震设防烈度6度,工程设计地震加速度参数0. 05 g。研究区地下水为第四系潜水、地下安山岩裂隙存水两类,地下水对建筑物基础的腐蚀性较轻微,沟道内村民主要工程活动为切坡建房,是致使沟内原始地貌发生改变的主要因素。

降雨强度是地质灾害的主要诱发因素之一(刘艳辉,2009;任磊等,2020)。研究区平均年降雨量为 698 mm,日最大降雨量 103 mm,1 h 最大降水量为 32 mm,10 min 最大降水量为 13 mm。受环流影响,研究区域内降雨的时间、空间分布都不均匀,而且每次降雨的强度差异相对较大,汛期每小时降雨强度和每日降雨强度较大,由强降雨引发的地质灾害主要集中在每年的6、7、8这3个月。

2 泥石流形成条件

2.1 地形地貌条件

二道沟的流域面积为 1.82 km2,标高 400~839.50 m,相对高差 439.50 m,沟道大致走向为 248°,沟内支沟发育,沟口扇形地不明显,以淤积为主;主沟纵坡比 140.10‰,山体两侧山坡坡度一般为 25°~45°,沟谷中下游开阔,呈“U”型谷状态,上游沟道狭窄,多为“V”型沟道(图3)。

泥石流形成区(清水区)位于主沟及各支沟的上游地区,地形陡峭,面积为0.42 km²。斜坡坡度多为 25°~45°,植被覆盖率较高(树木、灌木较多),而松散堆积层较薄,植被覆盖率低的位置都为基岩斜坡,斜坡物质大多不会参与泥石流活动。清水区主要为泥石流的形成汇集水源和提供水动力条件(图4)。

图1研究区交通位置图

泥石流的形成区(物源区)分布于二道沟主沟与支沟的中上游地带,物源分散,坡面破碎,不良地质现象发育,为泥石流的发育提供了大量松散固体物源。

物源区的主要物源来自坡面残坡积物、沟底冲洪积物,主沟底呈 V-U 型,长 1709 m,沟道纵坡比 197.71‰,最大高程 829.58 m,最小高程 491.66 m,高差339.92 m(图5)。

流通区分布于主沟中下游至沟口的沟段,流通区主沟长约 1292.66 m,泥石流主沟坡降 65.34‰,主沟呈“U”字形,两岸岸坡 25°~30°,弯曲沟段少而缓,沟宽大于 50 m。沟谷两侧植被较发育,流通区中上游沟底有明显的淤积,淤积物多为粉砂-中砂,含有大量的卵砾石,含量 30%~50%,平均厚度在 0.50~1. 00 m,纵坡较缓,有利于泥石流物质的淤积。

据研究,沟口以下至二道沟沟门星干河支流河段之间为泥石流堆积区,地貌为河流阶地、地层为冲洪积砂卵砾石层,面积约 0. 04 km2。由于与河道直接交汇导致堆积扇不明显,堆积区纵坡降 53.14‰,地形较为平缓(图6)。

2.2 物源条件

沟域内物源类型主要分为 2 类:一是沟道堆积物源,沟道内堆积物主要为冲洪积堆积物和泥石流堆积物,主要成分为强风化安山岩碎屑,部分地段有黏土填充,沟底多见漂石、块石,主要分布在沟道拐弯处、主支沟交汇处(图7)。根据现场调查,沟道堆积物源9310 m3,动储量1610 m3。

二是斜坡残坡积及坡面侵蚀物源,主要分布在斜坡表层,厚度一般在 0~1.20 m,在坡麓地带厚度较大,沿斜坡向上厚度逐渐变薄。主要成分为基岩风化碎屑和亚砂土,偶见块石,表层一般有薄层的富含植物根系和腐殖质的亚砂土层,坡面上的第四系残坡积物易受到雨水冲刷而形成泥石流物源(图8)。根据现场调查,坡面物源 9280 m3,动储量 2625 m3。

目前,沟内物源总量为18590 m³,可启动物源量为4235 m3。

2.3 水源条件

二道沟泥石流的全流域汇水面积为 1.82 km2,且位于中山—低中山区,6—9 月份经常产生强降雨,沟水主要接受大气降水补给,易产生洪流,加之二道沟的沟谷形态为V-U字形,该地形容易在较短时间内汇集大量降雨雨水从而形成洪峰,大量水流在狭窄沟道内流通会产生强大的动能。泥石流沟内地表水流量不大,但水动力强大,冲击侵蚀和携带固体物质的能力很强,为泥石流的产生提供了水动力条件(于潇,2019)。

图2研究区区域地质图

图3二道沟泥石流沟流域地形

图4形成区(清水区)地貌(主沟上游)

3 泥石流灾害分析

3.1 泥石流灾害史及灾情

2014年7月,二道沟发生泥石流灾情,诱导因素为 7 月 21 日大雨,泥石流最高泥位 1.5m 左右(图9),洪流中主要携带少量的砾石和粗砂,为稀性水石流。降雨初期,泥石流沿主沟内原始沟道泄流,降雨持续 1 h后沟内洪流漫过沟岸。本次降雨持续 2~3 d,降雨量超过 200 mm,洪水冲刷沟内道路,位于中游的住户由于位于最高泥位以下,泥石流造成院墙倒塌,但未造成人员伤亡。根据村民描述,结合受灾户附近的地形沟道条件,推算本次泥石峰值流量约为 35~40 m3 /s。泥石流未造成沟内原始沟道淤堵,沟口处出现约 1. 00 m 厚的淤积泥沙,面积约 4000 m2。但由于沟口与下游大河交汇,部分冲出物已被大河冲刷,泥石流的固体冲出物只能做估算值,Q≥0.40×104 m3。

图5形成区(物源区)地貌(主沟上游)

图6堆积区地貌

图7沟道内沟床堆积物

图8沟道坡岸松散物坍塌

图92014年泥石流最高泥位

3.2 泥石流危险性综合分析

3.2.1 泥石流易发性分析

根据现场踏勘及综合分析结果,按照规范对二道沟泥石流沟进行量化评分,其易发性量化分值为 93,泥石流易发程度为易发(表1)。

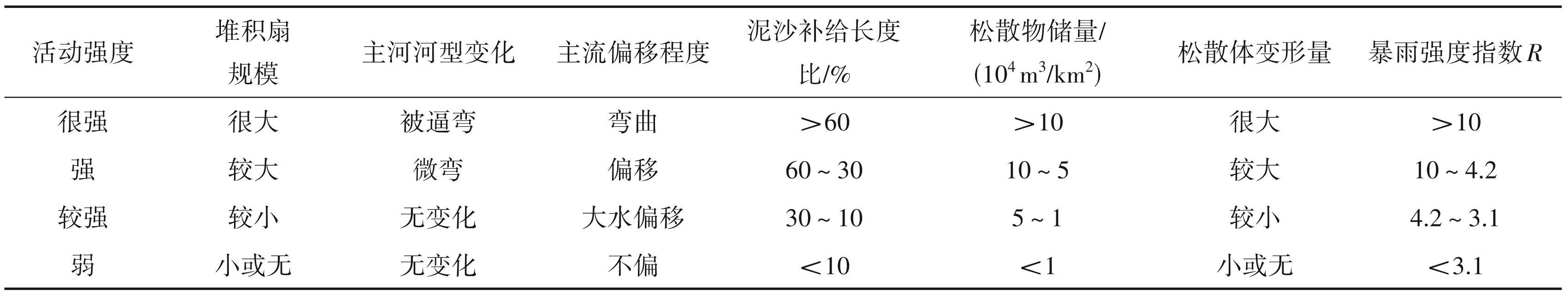

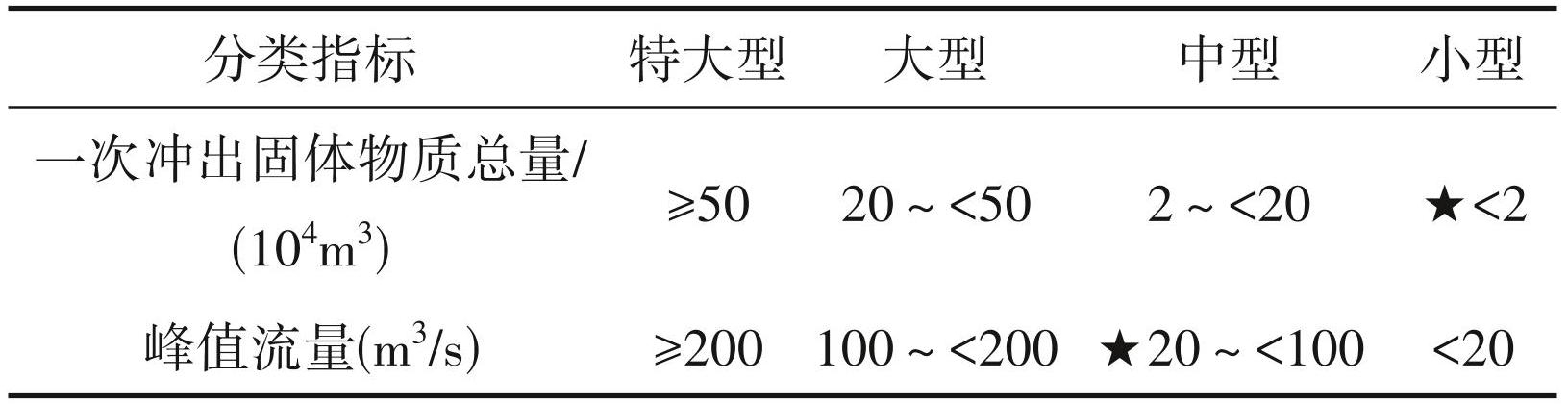

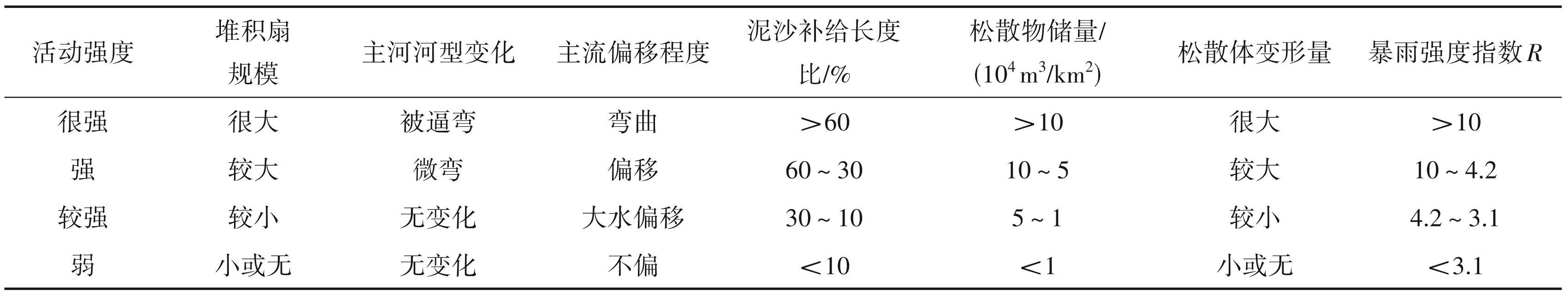

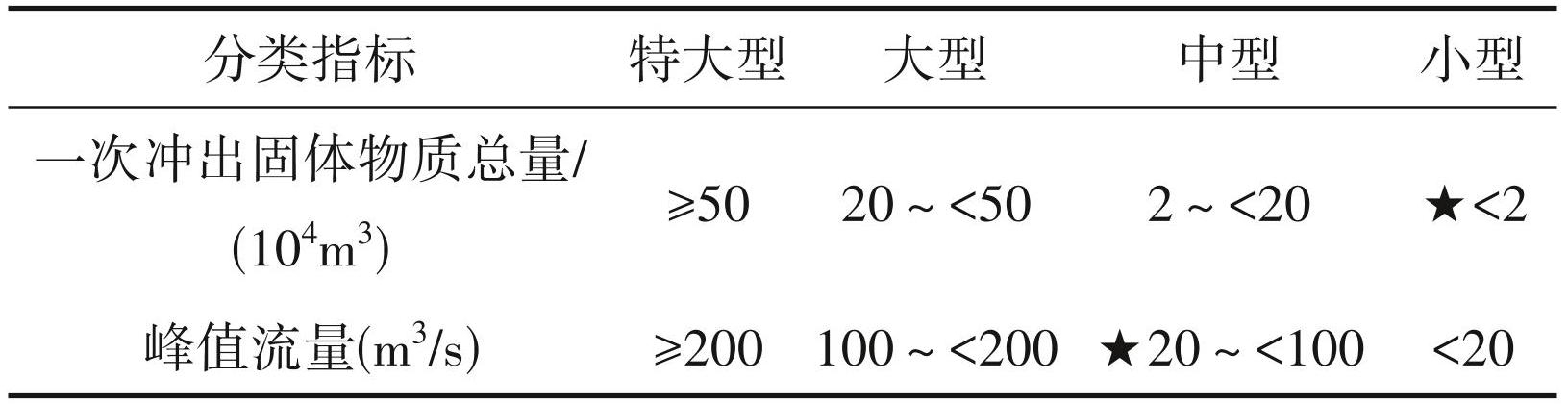

按照泥石流活动强度判别表(表2)判别,二道沟 2014 年发生的泥石流堆积扇较大,主河型无变化,泥石流补给长度比<60%,松散物贮量1×104~5× 104 m3 /km2,松散体变形量较小,按 20 年一遇暴雨强度指标 R 为 3.7,按 50 a 一遇暴雨强度指标 R 为 7.3,按 100 年一遇暴雨强度指标 R 为 14.2,综合判定二道沟泥石流 20 a一遇暴雨下活动强度为较强, 50 a一遇暴雨下活动强度为强,按100 a一遇暴雨强度活动强度为很强。二道沟潜在泥石流规模为中型(表3)。

表1二道沟泥石流易发程度数量化评分

表2泥石流活动强度判别

表3泥石流发生规模分类

注:“★”为本次泥石流研究符合的选项。

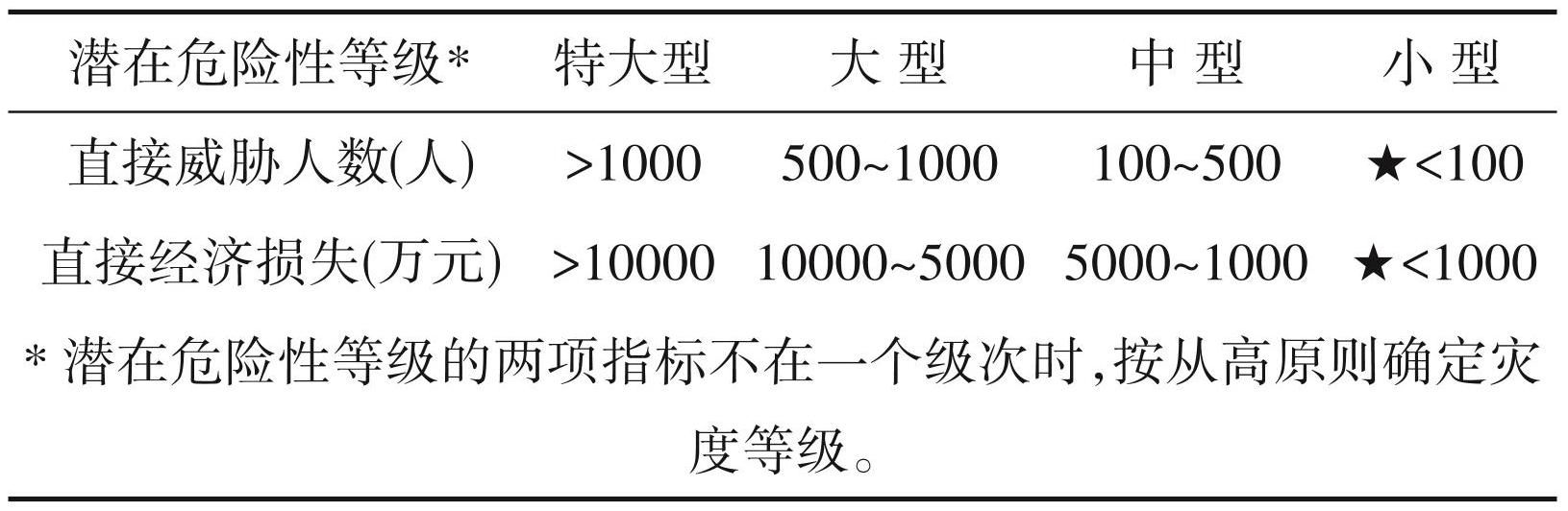

3.2.2 泥石流危险区范围及易损性分析

二道沟泥石流主要危险区分为 3 个部分:一是主沟上游泥石流居民危险区;二是主沟中上游附近居民危险区;三是主沟下游居民危险区。二道沟流域根据规范确定危险区范围面积为0.23 km2。主要的威胁对象是二道沟流域内 8 户 14 人,房屋 31 间,威胁财产达70万元(图10)。

3.2.3 泥石流危险性分析

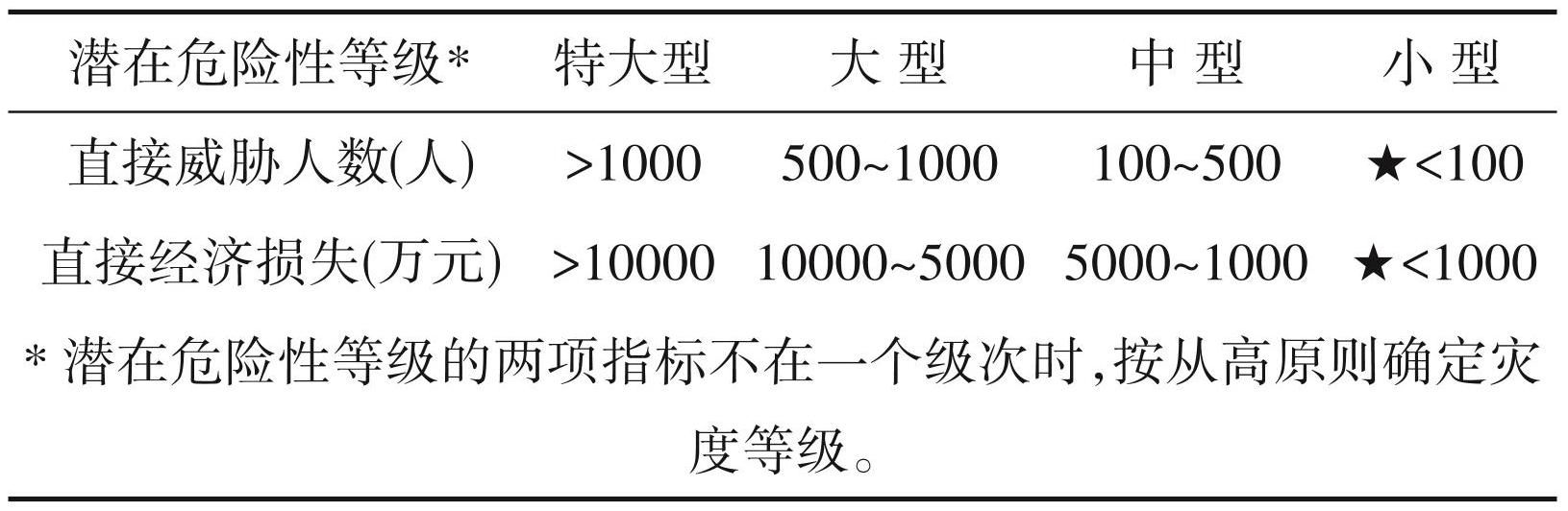

该泥石流沟原为老泥石流沟,根据受威胁人数或可能造成的经济损失,可分为特大型、大型、中型、小型4个潜在危险性等级(表4)。

图10受威胁居民聚居区

按泥石流预测评估标准衡量,二道沟泥石流危险性预测评估潜在危险性等级为小型。

3.2.4 泥石流的成因机制和引发因素分析

二道沟泥石流流域相对高差达到 439.50 m,地形陡峻,分支沟谷较多且纵坡大,多弯道,为泥石流的形成提供了有利的地形地貌条件。

表4泥石流潜在危险性分级

注:“★”为本次泥石流研究符合的选项。

由于沟谷山坡上坡面松散物较多,沟床淤积严重,为泥石流提供了充分的物源条件,加之地区降雨集中,如遇局地暴雨,雨量集中,将成为产生泥石流的水动力条件。目前沟谷内已具备充足物源条件,二道沟泥石流主要控制因素为降雨,降雨与泥石流的发生有着直接的联系。依据周围地区类似泥石流沟谷发生的暴雨特征,小时降雨量大于 50 mm 或日降雨量大于 100 mm 时,达到该地区泥石流触发雨量的临界值,发生泥石流的可能性极大。

3.2.5 泥石流堵溃下游河道的可能性分析

二道沟泥石流在堆积区有足够的范围停於泥石流固体物质,堆积区沟道较宽阔,泥石流经堆积区停於后仅剩含沙量较小的洪水进入星干河支流。因此,泥石流堵溃下游河道的可能性较小,而下游主要危害为洪水。

3.3 泥石流堆积物特征

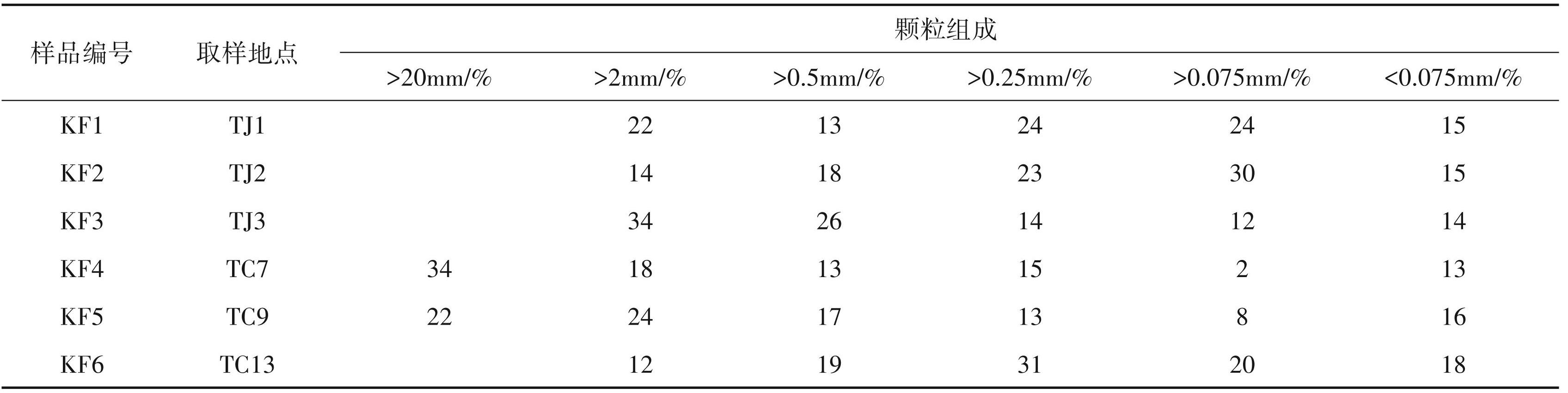

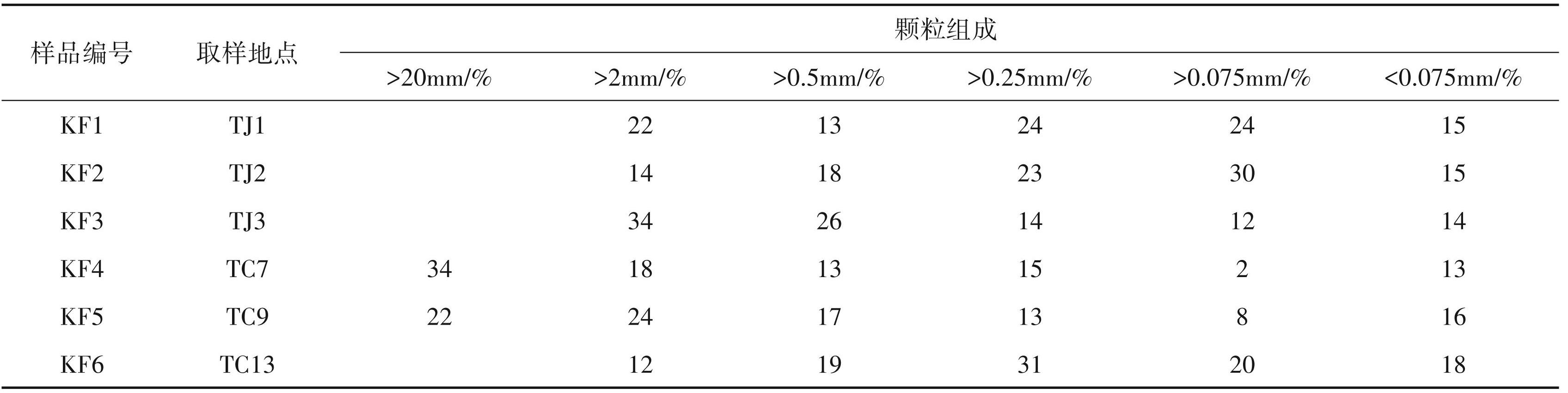

泥石流堆积物颗粒特征

二道沟沟道内堆积物沉积厚度为 1~3 m,多为碎石土组成,含少量块石,母岩成分为安山岩,根据现场和室内颗分结果,粒径小于 2 mm 的砂粒、粉粒和粘粒占 56.83%,粒径在 2~20 mm 的砾石占比例约23.67%,粒径大于20 mm的碎石占比约43.17%,沉积较为均匀,多呈棱角状-次棱角状(表5)。

表5颗粒分析结果统计

通过研究,历史发生的泥石流堆积物在地势平缓的堆积区呈扇形堆积,叠置于该沟老冲洪积扇以上,堆积厚度 1~3 m,其后随着多年雨水的冲刷搬运,新的冲洪积物被不断带出沟道,层层堆积覆盖其上,厚度 0.5~1.5 m。综上所述,堆积物新老叠置明显,具有覆盖外延的趋势。

3.4 泥石流灾害综合分析

二道沟曾经发生过泥石流,但近30年内发生频率相度较低。按照二道沟泥石流的形成条件,沟内物源分布情况及一系列流体参数和综合指标,进行分类,详细如下:

(1)按地形、地貌特征划分,二道沟泥石流属于沟谷型泥石流。

(2)按物源分类,二道沟泥石流属于残坡积碎石土及冲洪积砂卵砾石侵蚀型泥石流。

(3)按引发因素分类,二道沟泥石流为降雨引发;主要由于短时强降雨或长时间降雨引起。

(4)按照泥石流流体特性流动特征分类,二道沟泥石流属于水力类泥石流。

4 泥石流动力学参数分析

4.1 泥石流重度

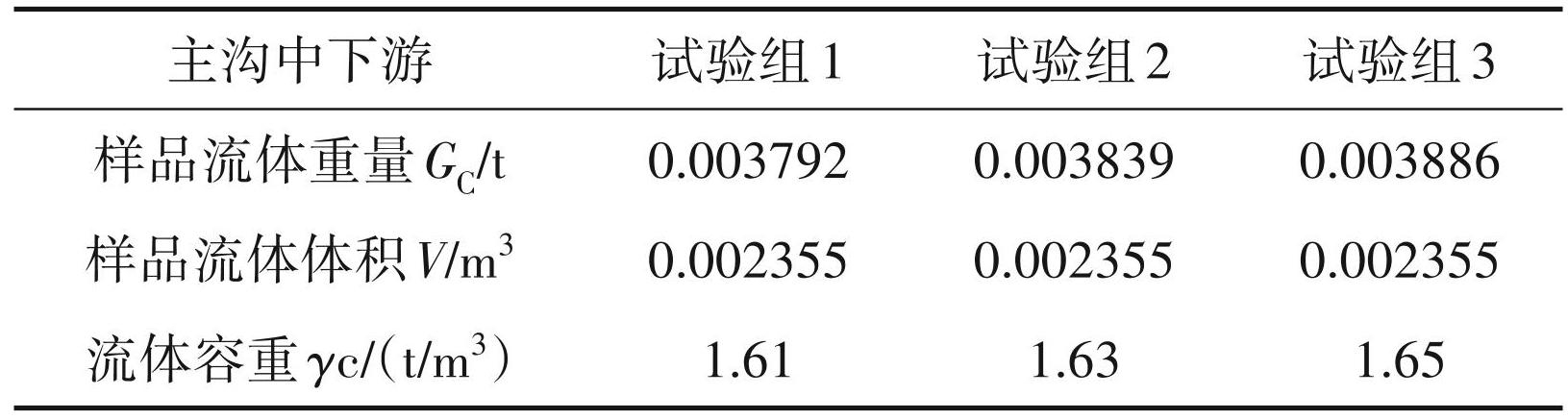

本研究采用的是现场调查试验法来确定泥石流重度(李三明等,2010)。在二道沟流域内中下游位置,取沟道内表层土石加入沟道内地表水加以搅拌形成类泥石流浆体,请当地居民现场辨认是否与最近一次泥石流相似,然后记录浆体重量和体积,经过计算确定本次泥石流流体的重度,计算公式为:

(1)

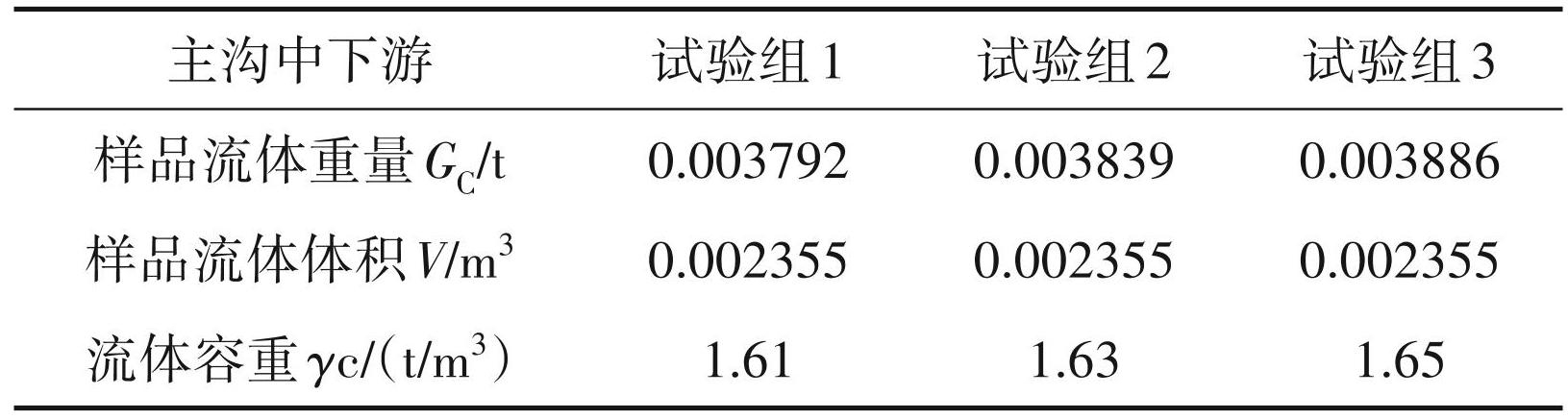

计算结果见表6。

表6泥石流流体重度计算

通过以上试验结果得出研究区主沟泥石流重度为 1.61~1.65 t/m3,采用体积比法确定二道沟泥石流流体容重为 γc=1.63 t/m3,二道沟泥石流流体性质为稀性,特征表现为从沟道中游到下游流体重度逐渐降低。

4.2 泥石流流速

泥石流的流体流动速度是比较重要的参数,同时也是后期防治方案设计中必要的参数。目前,计算方法可分理论的、半理论的和经验的(洪正修, 1996)。二道沟流域内的物源主要为安山岩碎块石、砾石、卵石,根据室内颗粒分析结果,二道沟固体物质的来源主要以安山岩碎块为主,少量砂土、粘土充填。由于研究区距离北京较近,因此,本次采用北京地区经验计算公式确定泥石流流速(敖浩翔等,2006;张罗号,2015)。

公式为:

(2)

(3)

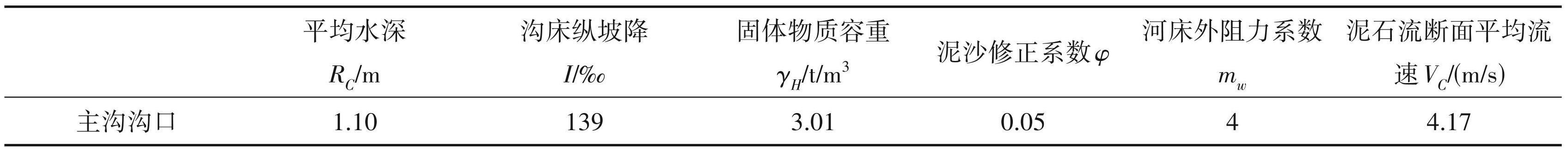

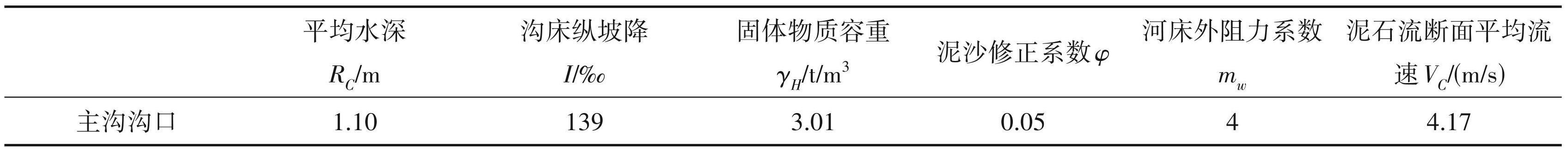

计算。结果以及数据详见表7。

表7北京地区经验公式泥石流速度取值计算

通过计算得出主沟沟口泥石流平均流速 4.17 m/s。

4.3 雨洪法计算泥石流峰值流量

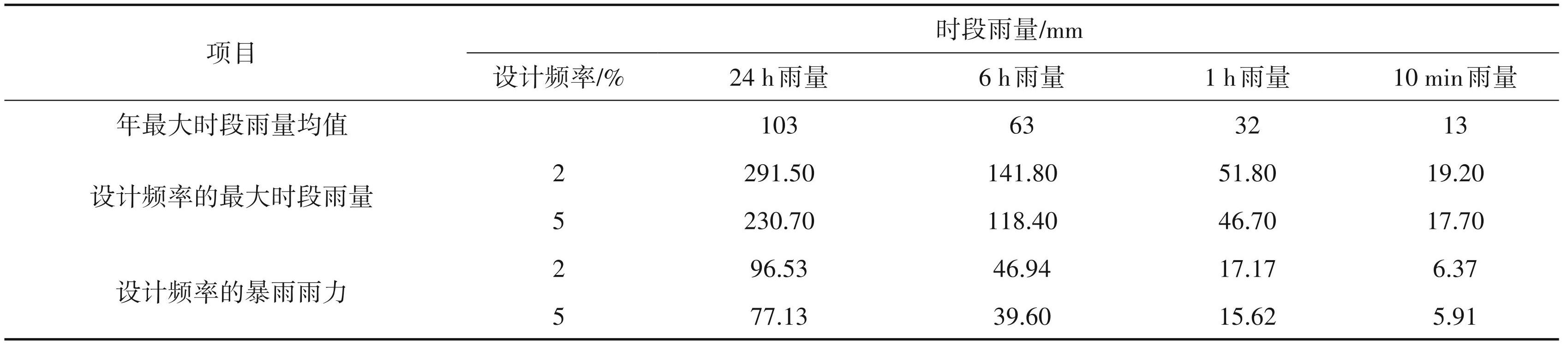

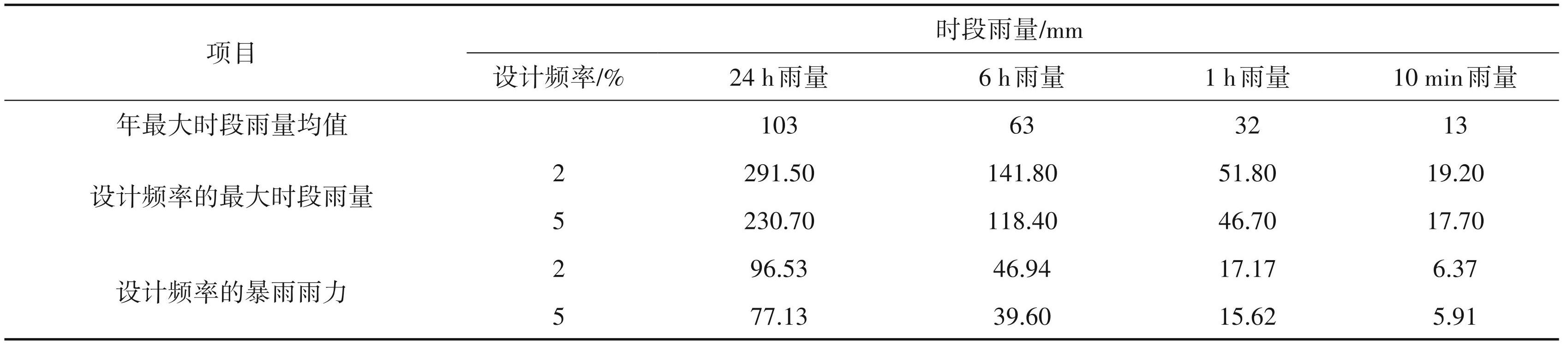

雨洪法(李鸿军等,2011)是根据研究区现有流域面积、流域内植被发育分布情况和径流系数计算出各个暴雨频率下泥石流的峰值流量,具有预测性质(张乐和谭剑波,2016)。本次二道沟泥石流研究频率设定为 50 a 一遇暴雨、20 a 一遇暴雨两种暴雨强度进行计算(敖浩翔等,2006)。查阅秦皇岛地区水文地质手册并计算得到 50 a 一遇暴雨、20 a 一遇暴雨相应的雨力见表8。

表8各设计暴雨频率相应最大时段降雨量计算结果

(1)泥石流流量计算公式:

(4)

根据以上公式计算得到在 50 a 一遇暴雨、20 a 一遇暴雨情况下二道沟的泥石流峰值流量分别为 34.67 m3 /s和37.67 m3 /s(表9)。

(2)根据规范,二道沟一次冲出固体物质 QH (m3)以下公式进行计算:

(5)

(6)

式(6)中:K—取值 0.202;T—泥石流持续时间(s),据调查取值1800。

根据章节 4.1 计算结果,二道沟泥石流流体重度 γC=1.63 t/m3,水重度 γW=1. 00 t/m3,二道沟内固体物质重度 γH=3.10 t/m3,综合计算得到二道沟在 20 a 一遇暴雨情况下 QH=0.38×104 m3,在 50 a 一遇暴雨情况下QH=0.41×104 m3。

表9两种设计频率的泥石流流量计算结果

5 结论

(1)根据本次野外调查,二道沟泥石流由一条主沟及两条支沟组成。流域面积共计 1.82 km2。1 号支沟全长为 655 m,沟床纵坡比为 277.80‰,呈 “V”字形,沟底宽 10~25 m;2 号支沟全长为 507 m,沟床纵坡比为370.10‰,成“V-U”字形,沟底宽25~45 m。流域内主要的威胁对象是二道沟内 8 户 14 人,威胁房屋31间,威胁财产达70万元。

二道沟泥石流形成流通区沟床两侧山体残坡积松散物、沟床堆积物、不良地质体堆积于沟床及沟道两侧,目前各类型固体物源均处于基本稳定— 欠稳定状态。

(2)根据计算,二道沟流域内固体物源丰富,沟谷内松散物源静储量约1.96×104 m3,可启动物源量约 0.52×104 m3;经计算,按 20 a 一遇洪水的设计标准,影响居民区的泥石流一次冲出总量可能达到 0.38×104 m3 左右。按 50 a一遇的洪水标准,影响居民区的泥石流一次冲出总量可能达到 0.41×104 m3 左右。

(3)经过综合分析,该泥石流沟为老泥石流沟,目前处于发展阶段,泥石流类型为暴雨、沟谷型泥石流,易发程度为易发,泥石流活动性强,泥石流规模为中型,潜在危险性等级为小型。

根据二道沟泥石流的特点,提出了在研究区内设置雨量监测站,对二道沟进行雨量监测,确定二道沟雨量预警值的监测预警方案;以及固源+排导相结合的综合工程治理方案(牟今容等,2011)。

6 二道沟泥石流防治对策

6.1 二道沟泥石流监测预警方案

二道沟泥石流监测主要为雨量监测,二道沟沟域内拟设一个雨量监测点。监测人为经过培训的当地村民;检测地点为村民院中心;监测设备为瓶底直径200 mm、高度200 mm的敞口瓶,瓶体标注公制刻度(mm),瓶底从 0 刻度开始,要求安装完成后瓶底是水平状态,使用独立支架安装,远离建筑物、树木等障碍物,监测期为每年的6—9月。如24 h雨量达到 100~120 mm 视为泥石流临界状态,由监测人通过河北省地质灾害群测群防网向上一级主管部门汇报,并迅速组织威胁区住户撤离。

6.2 二道沟泥石流工程治理方案建议

根据二道沟内危险区范围、二道沟内流域的地形地貌条件、水源条件、物源分布等条件以及通过计算得到的一系列泥石流流体参数,拟定了科学的工程治理方案,即谷坊坝+下游防护堤“固源+排导” 相结合的工程。建议在二道沟形成区的主沟上游、 2个支沟沟口分别砌筑3座谷坊坝,谷坊坝的有效坝高根据流体参数确定在 1.5~2. 0 m,主要目的在于拦挡泥石流流体中粒径较大的固体物质同时使得谷坊坝以上的沟道坡度逐渐变缓,可以有效降低泥石流的流速以及冲击力(徐伟等,2022),减少行洪沟道中泥石流固体物质的堆积,保护分布在沟道内的二道沟居民生命财产安全。