摘要

稀土被誉为“工业黄金”和“工业维生素”,是现代高端制造业不可或缺的原材料,其重要性在国防军工、航空航天、新能源等领域尤为凸显。作为“21世纪新材料的宝库”,稀土的战略价值不言而喻,它不仅是科技创新的催化剂,更是国家战略矿产资源的重要组成部分。中国作为稀土资源大国,拥有世界上最大的稀土储量和产量。本文深入剖析了中国稀土资源的现状及其应用情况,指出了中国在稀土领域相较于美国、日本等国家的差距,同时,深入分析了中国在资源有效开发与利用、推进绿色发展实践以及确保产业链安全稳定等多个维度上面临的一系列挑战。针对这些问题,作者提出了几点建议,旨在为促进中国稀土产业的持续健康发展提供参考:一是坚持科技引领,解决“卡脖子”问题,培育新质生产力;二是不断完善政策框架,为稀土产业可持续发展保驾护航;三是加强稀土精细调控,巩固市场主动权;四是兼顾经济发展和环境保护,推动行业绿色发展。

Abstract

Rare earths are known as “industrial gold” and “industrial vitamins” and are indispensable raw materials for modern high-end manufacturing. It is particularly important in the fields of defense industry,aerospace, new energy and so on. As the “treasure trove of new materials in the 21st century”, the strategic value of rare earths is self-evident, which is not only a catalyst for scientific and technological innovation, but also an important part of national strategic mineral resources. As a large country with rare earth resources, China has the world's largest reserves and production of rare earths. This paper provides an in-depth analysis of the current situation of rare earth resources and their applications in China, revealing the gaps that exist compared with developed countries such as the United States and Japan, as well as the challenges faced in the areas of industry regulation, development and utilization, green development and industrial chain security. In response to these problems, several suggestions are put forward, aiming to provide reference for promoting the sustainable development of China's rare earth industry. In response to these problems, several suggestions are put forward, aiming to provide reference for promoting the sustainable development of China's rare earth industry. The first is to insist on the leading role of science and technology, solve the “necklace” problem, and cultivate new productivity. The second is to continuously improve the policy framework for the sustainable development of the rare earth industry. The third is to strengthen the fine regulation of rare earths and consolidate the market initiative. The fourth is to strike a balance between economic development and environmental protection, in order to promote the green development of the industry.

Keywords

0 引言

稀土元素是由 15 种镧系元素——镧(La)、铈 (Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆 (Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱 (Yb)、镥(Lu),以及钪(Sc)和钇(Y)这两种元素共同构成的。这些元素因其在地壳中分布广泛但含量甚微,同时其在自然界中的矿物形态形态与土壤相似,故而被命名为稀土(池汝安和王淀佐,2014)。依据稀土硫酸盐的溶解度差异,稀土元素可进一步细分为轻稀土、中稀土和重稀土三类(刘琦等, 2019)。稀土素有“工业黄金”和“工业维生素”之称,更被视为“21世纪新材料的宝库”。他们在电子信息、新能源以及新材料等新兴产业中广泛应用,是不可或缺的战略资源(程玲等,2013;莫志宏, 2013;陈昆峰等,2021;时晗等,2021;宋宏伟等, 2022;徐蕴泽等,2022)。

在自然界中,稀土元素主要以稀土矿的形态存在,其分离提纯的过程相当复杂且具有挑战性。迄今为止,人们已经发现了大约 250 种含有稀土元素的矿物,然而,这些矿物的开发利用却面临着诸多挑战。其中,最主要的问题在于大部分矿物中稀土元素的含量相对较低,且分布极不均匀,这无疑增加了提取和利用的难度。前技术手段所能开发利用的稀土矿物种类有限,仅约 50至 60种,而在这之中,具有显著工业应用价值的稀土矿物更是屈指可数。氟碳铈矿、独居石、磷钇矿以及风化壳淋积型矿(也称为离子吸附型稀土)构成了稀土资源的主要来源,它们合计占据了矿物型稀土总量90%以上 (张勇等,2014)。具体而言,独居石和氟碳铈矿是轻稀土元素的重要来源,而磷钇矿则因其含有较高的重稀土元素含量且矿源较少而显得尤为珍贵。随着全球对稀土资源需求的不断增长,优质稀土矿床数量正在持续减少。这一趋势迫使我们必须更加关注低品位和难以直接利用的稀土矿床,如何通过技术创新提升这些资源的综合利用效率,成为了当前稀土产业面临的重大挑战。因此,我们需要不断提升稀土资源的开发利用技术,提高资源的利用效率,同时加强对稀土资源的保护,为中国经济发展提供有力支撑(车丽萍和余永富,2006;程建忠和车丽萍,2010)。

中国是名副其实的稀土资源大国,稀土储量和产量均为世界第一,同时也是稀土消费大国和贸易大国(黄小卫等,2007;王春梅等,2018)。因此,对中国稀土产业发展过程中所面临的挑战进行深入分析,并积极推动其向高质量发展阶段转型,对于确保中国的资源能源安全以及推动经济社会全面发展具有至关重要的意义。

1 中国稀土资源分布格局

稀土元素在地壳中的含量虽然丰富,但其全球分布却呈现出极度的不均衡性。中国稀土资源储量一直处于世界第一,巴西、越南、俄罗斯、印度、美国等国家也是稀土资源大国(刘琦等,2019)。截至 2022年统计数据显示,全球范围内已探明的稀土氧化物总资源量估计达到约 1.2 亿 t,其中中国约为 4.4千万 t,占全球总量的 36.7%(何宏平和杨武斌, 2022)。鉴于全球范围内对稀土资源需求的不断攀升,各国政府及企业正积极加大对稀土资源的勘探与开发力度。例如,美国重启开采已停产多年的稀土矿产;越南接续发现多个大中型稀土矿床,已成为全球稀土的重要产地;日本学者通过调查研究发现在部分海域的深海沉积物中含有大量稀土元素,其稀土资源潜力大,作为一种潜在资源,有望满足日本稀土资源需求(Kato et al.,2011;Yasukawa et al.,2016)。

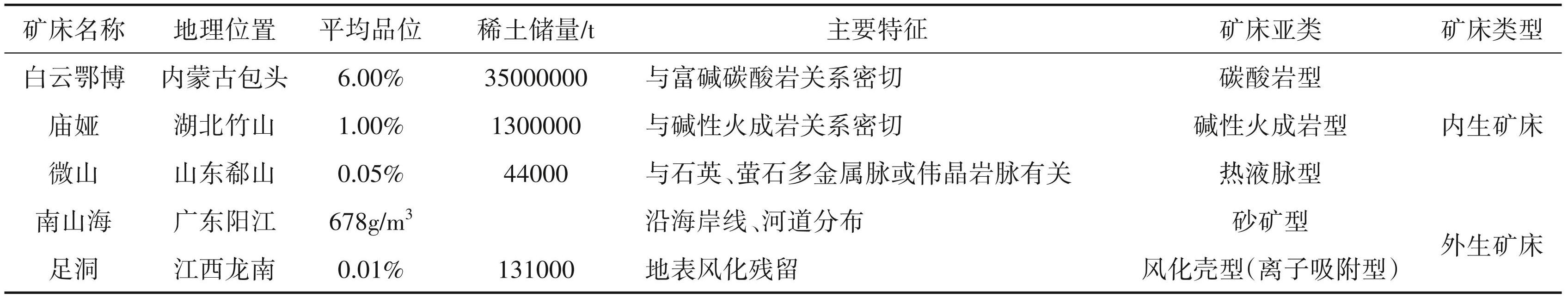

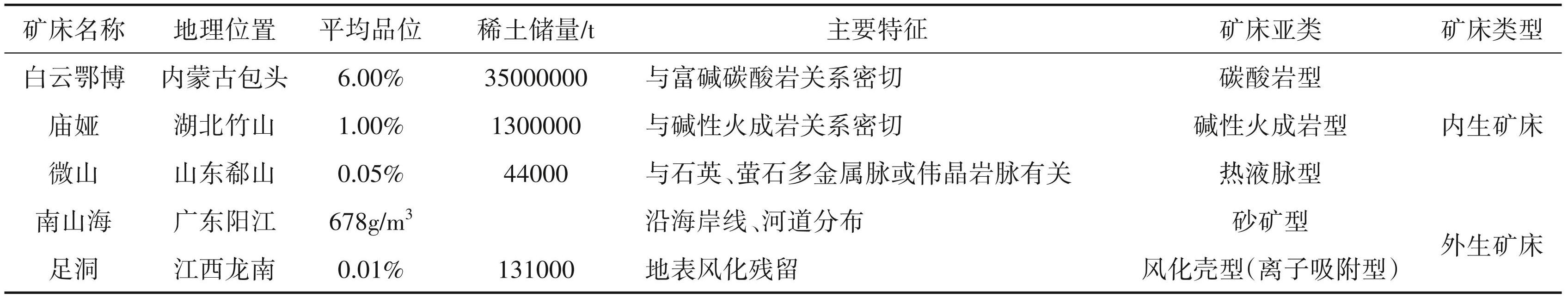

稀土矿床根据其成因类型可划分为两大类别:内生矿床与外生矿床。内生稀土矿床的形成紧密关联于岩浆的熔融结晶过程以及岩浆热液活动。而外生稀土矿床的形成,则是由于富含稀土元素的原岩经历了强烈的风化作用以及一系列表生地质过程,导致稀土元素逐渐积累并最终富集而成。(池汝安和刘雪梅,2019;胡朋等,2023)。中国稀土资源的分布相对集中,主要分布在内蒙古白云鄂博、川西地区以及南方的 7 个省份,这 3 大基地构成了中国稀土资源的主要产地(表1)。其中,白云鄂博,和川西地区主要以内生稀土矿床为主,而南方 7 省则以外生稀土矿床为主要类型。在稀土资源类型方面,白云鄂博地区主要盛产轻稀土资源,而南方这7个省份则主要产出中重稀土资源。这种分布格局使得中国的稀土元素类型总体上呈现出“南重北轻”的特点(杨铁铮等,2018)。

中国白云鄂博矿床稀土氧化物储量可达逾 3000 万 t,是全球最大的稀土矿床(何宏平和杨武斌,2022)。该矿床东西长约 20 km,矿体总体呈东西向带状展布,由一系列定向排列的小矿体组成。稀土矿物主要为氟碳铈矿、独居石及少量其他氟碳酸盐矿物(范宏瑞等,2020;谢玉玲等,2020)。川西冕宁—德昌稀土矿集区主要由典型的矿物型矿床组成,矿集区长约270 km,最宽15 km,包括大陆槽、牦牛坪和木落寨等矿床,稀土氧化物总储量超 500 万t。该矿集区矿石矿物主要为氟碳铈矿,脉石矿物主要为重晶石、萤石、方解石(牛贺才和林传仙, 1994;Weng et al.,2022)。华南风化型(也称离子吸附型)稀土矿床是中国优质的稀土资源。目前中国已在广东、广西、江西、福建等 7 个省份发现风化型稀土矿床170个,主要赋存在火山岩风化壳中,典型矿床有江西的足洞、南桥矿床和广东的八尺矿床。该类矿床矿物成分简单,主要为高岭石、伊利石、石英、长石。在垂向上有明显的“上贫、中富、下贫”的特征(Bao and Zhao,2008)。

表1中国主要稀土矿床及类型

2 稀土产业链概况

近年来,中国稀土元素的应用领域持续拓展,其中高新技术产业中广泛应用的永磁材料、催化材料、储氢材料是主要的应用方向。在这些应用领域中,永磁材料尤为突出,其消费占比高达约 46%,且终端消费价值达到90%以上,充分展现了永磁材料在稀土应用中的重要性(图1)(东方财富网, 2023)。

2.1 高新技术产业中的应用

稀土作为磁性材料、催化材料和储氢材料制造不可或缺的的资源,在高新技术产业发展中扮演着重要的角色。

稀土磁性材料作为一种高性能的磁性材料,以其优异的磁性能和广泛的应用领域,成为稀土行业的核心产业。稀土永磁材料主要由钐、钕等混合稀土金属元素与钴、铁等金属构成的合金打造而成。其制备过程涉及粉末冶金技术,包括压型、烧结以及磁场充磁步骤,最终制得高性能的永磁体(朱明刚和李卫,2016)。稀土磁性材料主要包括稀土永磁材料、磁致伸缩材料和磁制冷材料(王春梅等, 2018)。

图12022年中国稀土下游材料应用领域占比

稀土永磁材料在航空航天、电子信息、汽车制造及军事等诸多行业中中扮演着至关重要的角色,可根据应用领域不同分为钐钴永磁体以及钕铁硼永磁体(高凌宇等,2023)。钕铁硼永磁体是性能最优、用量最多的永磁材料,钐钴永磁体由于其价格较高,应用相对较少。中国钕铁硼永磁材料生产量居世界第一,销量占比80%以上(刘荣辉等,2023)。我国稀土永磁材料产量逐渐增长,2021年中国烧结钕铁硼、黏结钕铁硼和钐钴永磁体的产量分别达到了20.71万t、9380 t和2930 t,同比增长16%,27.2% 和31.2%(工业和信息化部,2022a)。尽管我国稀土永磁材料产量庞大,但在高端领域的行业占比较低,对外部市场的依赖程度较高(工业和信息化部, 2022b)。因此,稀土永磁材料综合性能提升的关键技术仍是需要重点攻克的关键难题(胡胜龙等, 2021)。

稀土磁致伸缩材料是稀土与铁系金属间化合物,是 20 世纪 80 年代研制开发的新型磁性材料。这类材料以其高磁致伸缩系数和快速的磁响应速度而著称(苏锵,1997),因此在国防建设、智能制造技术等多个领域得到广泛应用。在全球范围内,美国、德国和日本等国具有较为完善的稀土磁致伸缩材料产业,中国在该领域也取得了显著进展,已基本具备产业化生产能力,但当前仍面临生产规模相对较小和技术水平相对滞后等挑战(王春梅等, 2018)。稀土磁制冷材料主要由钆(Gd)系与镧(La) 系合金组合而成,借助磁热效应来实现制冷效果。该类材料以其卓越的可靠性和高效的制冷性能著称,是一种既环保又高效安全的制冷选择(马建波等,2008)。磁制冷材料的研发利用对La、Gd等稀土资源的综合利用具有重要意义。

稀土元素以其独特的电子结构和化学性质,在化学反应中展现出良好的催化性能。稀土催化材料在石化、环保、能源等领域得到了广泛应用,不仅促进了相关行业的技术进步,还在改善人类生存环境和推动能源技术发展方面发挥了重要作用(郭耘和卢冠忠,2007;崔梅生和张娜,2013)。稀土催化材料在废气、废水净化方面有重要作用,应用最为广泛的是石油裂化催化剂和汽车尾气净化催化剂。

作为全球首屈一指的汽车生产大国与消费市场,中国对汽车尾气净化催化剂的市场需求极为庞大。随着公众环保意识的日益增强以及汽车尾气排放标准的不断收紧,汽车尾气净化催化产业正迎来一个史无前例的发展黄金期(韩帅等,2022)。日本、德国、比利时等国的跨国公司凭借其先进的技术、成熟的生产工艺和广泛的市场布局,在中国汽车尾气催化剂市场中占据了领先地位。随着全球对生态环境保护的重视程度日益加深,汽车尾气净化产业面临着巨大的挑战和机遇。高活性、高耐久、低成本的催化材料,将是推动该产业发展的关键方向(崔梅生等,2018;赵伟等,2021)。

稀土储氢材料以其独特的性能在多个领域展现出巨大的应用潜力。这种材料在一定温压条件下能够大量吸放氢气,具有储量大、吸放速度快、过程可逆、污染小等特点,使其成为理想的储氢材料。在混动汽车领域,稀土储氢材料的应用尤为引人注目。它们被用于制造可充电镍氢电池,这种电池以其高能量密度、长寿命、环保等优点,成为混动汽车的重要动力源(张怀伟等,2016)。稀土储氢合金主要使用La、Ce等轻稀土。

目前,世界上 90%以上的稀土储氢材料由中国和日本制造,产量超过 70%。随着“碳达峰”“碳中和”话题持续升温和新能源汽车行业蓬勃发展,使得稀土储氢材料需求不断增加。中国稀土资源丰富,为世界储氢材料发展提供了充足的原材料,但以目前的技术水平来看,稀土储氢材料整体成本偏高成为制约其发展的重要原因(高凌宇等,2023)。

2.2 传统产业中的应用

在传统产业中稀土也发挥着重要作用,推动传统产业不断迭代进步。稀土化合物基光学材料,凭借其独特的光学性质和优异的性能,在节能照明、显示技术、以及光通信等多个领域得到了广泛应用 (陈晓霞等,2020)。稀土元素中的镧(La)、铈(Ce)、铒(Er)、铕(Eu)主要控制节能灯的色彩;钇(Y)、铕 (Eu)、铈(Ce)是发光二极管(LED)的重要成分;液晶显示器(LCD)的制造需要有镧(La)、铈(Ce)、钇 (Y)等稀土元素。LED荧光粉已成为发光材料市场主流,2021 年产量达到 698 t(工业和信息化部, 2022b),预计稀土发光材料 2030 年产值将超过 15 亿元。稀土闪烁晶体在医疗装备、深海深空探测等前沿科技工程方面具有重要应用(王燕等,2021),但国内晶体制备水平还存在较大差距,仍是未来亟待攻关的方向。

当前,稀土荧光粉在全球稀土市场中的需求占比为 9%。中国凭借丰富的稀土资源以及掌握的荧光灯生产技术,所生产的荧光粉产品质量在国际上处于领先地位。然而,在高技术稀土发光材料领域,中国的市场占比相对较低,且拥有的核心知识产权数量有限。稀土发光材料逐渐成为高清显示和节能照明行业的关键性材料,其相关研究也日益成为科学界的前沿热点。因此,中国亟需不断强化研究力度,致力于开发出具有自主知识产权的新型稀土发光材料。

稀土抛光材料是指一种以氧化铈为主体成分用于提高制品或零件表面光洁度的混合稀土氧化物的粉末,在人们日常生活中应用十分常见,如电脑面板、光学镜头、显示器、手表、珠宝等,其表面通常光滑无比,这都是稀土抛光材料精细打磨的结果。工业生产中所使用的稀土抛光材料是以氧化铈(CeO2)为主要成分的抛光粉,其抛光效果显著超越其他金属氧化物,是名副其实的“抛光粉之王” (霍知节,2019)。根据氧化铈含量的不同,稀土抛光粉可分为3大类别:低铈、中铈及高铈抛光粉。其中,氧化铈含量与抛光能力成正比,含量越高则抛光效果越强。具体而言,高铈抛光粉因其卓越的抛光性能,被广泛应用于光学镜头、石英材料以及半导体材料等需要长时间精细抛光的硬质材料上;而低铈抛光粉则主要用于抛光液晶显示器、电脑面板等较为柔软的表面。

中国不仅是稀土抛光粉的主要生产国,也是其消费大国。据工业和信息化部数据显示,2021年中国的稀土抛光粉产量达到了4.4万t(工业和信息化部,2022a)。然而,当前国内生产的稀土抛光粉在性能上普遍表现一般。相比之下,美国企业在超高精度抛光材料领域,以及日本在高端制造所需的抛光材料方面,均处于全球领先位置。随着电子产品行业的繁荣发展,高端稀土抛光材料市场会有巨大的发展空间和机遇,要加快技术装备创新,不断实现突破,提高产品质量,占领国际市场。

3 中国稀土产业链处境与风险

3.1 监管体系有待完善,资源浪费严重

中国作为稀土资源大国,拥有丰富的稀土储量,这些战略性矿产具有极高的战略价值和市场价格。然而,中国稀土资源的开采利用存在诸多问题,如无证开采、无序开发、监管不力、资源利用率低以及行业准入门槛不严格等。由于缺乏计划和节制,资源开采过度,加之利用技术水平不高,导致资源使用效率低下,浪费现象严重。目前,国内稀土矿山的资源利用率平均仅为 60%,而民营稀土矿山的利用率更是普遍低于 40%。无序的开采行为不仅加剧了稀土产能的过剩,还导致这些战略性矿产资源被低价出售,进而引发下游产业的恶性竞争,严重扰乱了稀土市场的正常秩序。根据统计数据显示,我国每年的稀土供应长期处于供大于求的状态,这导致了大量稀土资源的流失和价值的低估 (布朋朋和王成林,2020)。

3.2 环保意识不强,环境污染问题突出

中国稀土产业的快速发展主要是粗放式发展,过度消耗资源的同时也破坏了生态环境。主要体现在化工原料消耗量居高不下,物料的循环利用率却相对较低,在资源利用的过程中,产生的放射性矿渣和高盐废水等废弃物未得到妥善有效的处理,导致植被破坏、水土流失,生态环境污染严重。亟待提高稀土资源绿色高效利用水平,减少生产过程中对环境的破坏。

3.3 外部环境复杂,供应链安全风险加剧

近年来,为提升稀土资源的开发利用效率,促进环境保护和产业的可持续发展,中国在稀土行业监管方面进行了一系列政策调整,引起了美国、日本等发达国家的强烈反响,各国开始重新评估其稀土资源,寻求多元化供应渠道,并加大了在稀土资源开采利用的研发投入。自中美贸易摩擦以来,全球稀土产业格局经历了显著变化,对中国稀土产业发展产生了深远影响。从长期来看,中美贸易摩擦将会持续发展,美国等发达国家将会逐渐拓宽稀土原料来源渠道,对我国稀土行业的影响将会越来越大。此外,稀土价格的反复波动制约稀土产业链畅通安全,不利于推动中国稀土资源优势向战略优势转化。

4 对策建议

4.1 坚持科技引领,解决“卡脖子”问题,培育新质生产力

稀土作为国防建设、电子信息等高科技领域中的关键性资源,其重要性不言而喻。为了充分发挥稀土资源的潜力,我们必须加强在基础科学和高端应用技术领域的研究,实现稀土产业的转型升级和可持续发展,必须全面提升科技创新能力,集中力量攻克核心技术难题。减少对产业下游的过度依赖,并集中力量研发高品质的高端稀土材料,并将这些材料广泛应用于高新技术领域,以解决阻碍发展的关键技术难题和技术壁垒,从而提升我国在全球稀土产业链中的地位,增强中国在高技术领域的竞争力。

4.2 不断完善政策框架,为稀土产业可持续发展保驾护航

建立健全相关法律法规体系,为稀土产业的监管工作提供坚实的法律基础,确保监管流程中的每个环节均能有明确的法律依据和准则。实行稀土资源从开采、冶炼直至流通的全链条管理,旨在规范行业运作,提高产业整体效率。同时,加大对乱采盗采等违法违规行为的打击力度,积极营造健康的行业环境。加强国家对稀土行业的政策引导,通过实施一系列精准的政策措施,更全面地掌握稀土资源的现状,确保稀土这一战略性资源得到充分利用,为国家经济发展和产业升级做出更大贡献。

4.3 加强稀土精细调控,巩固市场主动权

稀土作为中国宝贵的战略资源,其开发和利用对国家的经济发展和国家安全具有重要意义。需进一步完善中国稀土市场的管理,建立标准化的市场体系,并优化稀土行业的结构这需要相关管理部门制定并实施一系列政策措施,其中包括强化对稀土出口的监管,设定科学恰当的出口配额,平衡国际贸易需求与行业的可持续发展,为长远规划奠定坚实基础。同时,我们应当积极推动稀土议价机制的改革进程,优化出口条件,从而在稀土定价上获得更大的主动权。

4.4 兼顾经济发展和环境保护,推动行业绿色发展

能否妥善平衡经济发展需求与生态环境保护的关系,实现经济发展与环境保护的双赢,是稀土行业可持续发展的核心问题。稀土作为重要的战略资源,其在推动经济发展的同时,也面临着环境保护的严峻挑战。通过研发和采用先进的采选冶技术,提高稀土资源的提取效率,减少资源浪费,同时降低对环境的影响。此外,推动稀土废料的回收利用和循环经济模式的发展,也是提高资源利用率的重要途径。