摘要

新时期地质调查聚焦乡村振兴战略,以地球系统科学理论为指导,综合考虑地质、生态、经济、社会等多因素相互作用,为乡村振兴战略提供科学理论支撑。本文通过分析国内外乡村发展和治理实践,以地质调查支撑服务脱贫攻坚成果为基础,总结出找水打井、特色农业、防灾减灾、地质旅游和绿色矿业“地质调查+”五大帮扶模式。结合地质调查助力乡村发展中产生的优质案例和好的做法,提出新时代地质调查工作支撑服务乡村振兴战略的工作思路、科学路径和部署建议,为中国乡村振兴事业提供了地质方案。

Abstract

The geological survey in the new era focuses on the rural revitalization strategy, guided by the scientific theory of the Earth system, comprehensively considers the interaction of geological, ecological, economic, social and other factors, and provides scientific theoretical support for the rural revitalization strategy. Based on the analysis of rural development and governance practices at home and abroad and the results of poverty alleviation through geological survey support services, this paper summarizes five major support models of "geological survey +" for water exploration and well drilling, characteristic agriculture, disaster prevention and reduction, geological tourism and green mining. Based on the high-quality cases and good practices generated by geological survey to help rural development, the working ideas, scientific paths and deployment suggestions of geological survey work in the new era to support and serve the rural revitalization strategy are put forward, providing a geological plan for China's rural revitalization.

Keywords

0 引言

从世界发展历史进程来看,在城市化和现代化推进过程中,乡村衰退成为世界各国的普遍现象,而乡村振兴成为世界各国现代化进程中的必经之路(Guenther,1986;陈为,1999;Lawrence,2005;娄在凤,2015;易鑫,2015;李玉恒等,2018;农幕府, 2018)。中国乡村发展经历了战争时期、改革开放、城镇化、全球化的时代背景,经过不断地探索和发展,走出了一条中国特色的乡村振兴探索之路。 2020年中国取得了脱贫攻坚战的伟大胜利,为乡村的振兴发展打下了稳固的基础。实施乡村振兴战略,是党的十九大作出的重大决策部署,这是新时代做好“三农”工作的总抓手(易鑫,2015)。为了巩固好脱贫成果,更好地推进实施乡村振兴战略,国家出台了《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》等系列政策。通过立法推动、措施保障、科技创新、人才培育等促进乡村的生活、生产、生态空间的良性可持续发展和城乡融合发展。中国各行各业顿时兴起了助推乡村建设的热潮,争先出谋划策、带动引领、打造样板。

一些学者针对乡村振兴,开展了乡村地理空间规划、土地整治、城乡融合发展、信息化、智慧农业、旅游开发等(胡亚兰和张荣,2017;杜志国,2018;盛开,2018;唐任伍,2018;郭美荣等,2019;张江峰等, 2020;王心蕊和孙九霞,2021)方面的研究,并提出宏观布局建议。地质学者也从地质调查领域提出了助力乡村振兴的一些建议,如杜少喜(2018)通过分析陕西省乡村发展需求和地质工作不足提出政策引导、突出重点、发挥专业优势、多方联动等方面提出工作建议,丁华等(2020)、姚慧(2020)、董颖和宋庆伟(2021)提出地质文化村助力乡村发展的依据、重要性和主要做法;李文鹏等(2021)通过总结分析地下水引发的地面沉降从技术、经济、法律等方面提出了针对性的地面沉降防治对策建议;卢全中等(2021)分析地裂缝、地面沉降等地质灾害主导因素、动力类型及诱发原因提出通水调压控裂法能有效控制区域地面沉降区的构造地裂缝活动;聂洪峰等(2021)剖析了主要生态问题的成因机理提出基于地球系统科学的国土空间生态保护修复对策建议;铁永波等(2022)系统梳理西南地区地质灾害发育分布规律及危害特征现状,提出重点关注高山区高位远程地质灾害识别技术、特大地质灾害链形成机理与风险防控等研究方向;王瑞鹏等(2024)通过开展冀东北部山区地热勘查取得良好效果并提出地热地质勘查与钻探布孔工作建议;杨志忠等 (2024)通过对镇远县主要农作物开展地球化学调查评价提出减少氮肥施用、适当提高耕地土壤pH 值等提高农产品硒富集有效建议。本文立足于新时代地质调查全局的战略高度,聚焦乡村振兴战略的重点领域、重点地区和重点任务,总结在脱贫攻坚过程中取得的宝贵经验和经典案例,提出中国乡村振兴的地质调查重点部署思路和工作建议,旨在为地质调查工作精准服务乡村振兴战略提供科学的地质解决方案。

1 中国乡村建设历程

据《城乡建设统计年鉴》数据,截至2023年,全国共有行政村47.8万个,234万个自然村。中国国土空间区域的地理地质环境特征、资源禀赋条件、城乡发展格局各有不同,决定了不同区域空间内乡村发展历程的差异性和振兴发展的各异性。中国是人口、农业大国,历来重视乡村问题。正如梁漱溟(2006)所言,乡村建设实非建设乡村,而意在整个中国社会之建设。

中国的乡村建设探索始于清朝光绪年间米迪刚父子在河北定县(今定州市)翟城村创办的“村治”。大体可分为3个阶段,即萌芽期、发展期和振兴期。萌芽期主要发生在20世纪20—50年代,以梁漱溟、晏阳初等一批知识分子为先导、社会各界参与的救济乡村运动为代表。当时产生重大影响的有河北“定县模式”、山东“邹平模式”等,为后期新乡村建设学派奠定了思想基础。发展期为新中国成立后到20世纪末,国民经济和农村建设逐渐从战争破坏中恢复,以国家系列政策实施和温铁军、李昌平等乡村建设推动者的新时期乡村建设运动为主体。如:土地改革法的颁布、人民公社运动、农业学大寨运动、家庭联产承包责任制等。这一时期农民基本生产生活环境有所改善,农业合作化较快发展,工业化、城镇化建设需求强劲,城乡二元结构矛盾突出。振兴期发生在20世纪末以后,党的十六届五中全会明确提出建设社会主义新农村,工业开始反哺农业,国家层面连续发布“三农”为主题的中央一号文件,实施一系列重大决策部署,以脱贫攻坚战的全面完成和实施乡村振兴战略为重要标志,目前正在推进中。

2 地质调查主要路径

2.1 乡村建设地质科技优势

基础地质调查是基础性、公益性、战略性地质工作的重要组成部分,是提高人类对地球认知水平的基础。截至2024年底(中国地质调查局发展研究中心,2025①),中国陆域1∶20万区调完成727.56万 km2(覆盖率75.36%),1∶5万区调完成458.99万 km2 (覆盖率为47.61%)。水文地质调查工作程度较高,地下水监测建成10171个自动化监测点。基础地质调查数据及图幅成果,可以了解乡域大地构造背景、地层结构、岩石构造、成岩成矿及水文、土壤条件等基础地质概况,为乡村振兴的农业种植、生态环境保护修复、重大工程建设项目、基础设施建设和城镇建设等提供基础地质支撑。地质科技随着时代的进步有了显著提升,形成多维度、高分辨率、高精度“星空地海井”探测观测监测“三测”顶层框架。2024年11月17日中国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号正式入列(图1),航空地质一号、二号、三号飞机和海洋地质二十六号、二十七号船正式下水并投入使用,“松科二井”成功入地7018 m,深空对地观测、深海探测和深地探测能力显著提升,“地质云3.0”大数据平台成功发布与共享服务,可为开展乡村资源环境调查、国土空间规划与管制等相关工作提供坚实有力的技术支撑。

图1大洋钻探船“梦想”号正式入列(据中国地质调查局,2024②)

2.2 保底线——乡村地质灾害调查与地质安全

为保障乡村人民的财产安全,地质调查需进一步完善“天-空-地”地质灾害调查评价与监测预警技术体系,重点加大地质灾害隐患智能识别技术和监测预警仪器研发与推广应用,指导地方完善建立地质灾害监测预警网络。持续开展以湘鄂桂山区、西南山区、桂中、湘中等灾害易发区和重大工程建设区为重点的中大比例尺地质灾害、工程地质调查,深入了解地质灾害的孕灾环境及发育分布规律,提升对重大地质灾害问题的认识,为乡村地质灾害防治、重大工程建设与运营提供基础依据,为乡村居民生命财产安全、异地搬迁和安居乐业提供安全保障。

依据地质灾害调查成果,云南省会泽县大海乡大石坪村小组乡亲们告别了世代居住的悬崖村,搬到了县城的安置区,自此远离了频发的泥石流灾害。大关县悦乐镇安家坪子、彝良县角奎镇红石岩、会泽县大海乡布多村、凉山州昭觉县建成阿土列尔村(悬崖村)等重大滑坡综合监测预警示范工程,普格县、金阳县、镇雄县地灾监测网及监测预警系统等,实现了对滑坡体“接收野外监测数据—实时处理—综研预判—短信、微信和APP等形式信息发送”的“天-地-深”远程监测和预警,保护了近5万百姓生命财产安全。

2.3 稳保障——农业地质调查

为适应城镇化快速发展,地质调查工作应聚焦国家粮食安全。开展黑龙江、河南、山东等全国重要农产品主产区作物所用水资源调查、土地质量地球化学调查、退化土壤改良等。开展东北典型地区黑土地资源数量、质量和生态“三位一体”调查评价和生态修复治理研究。优选一批特色优质耕地资源,支撑高标准农田和现代农业园区建设,查明典型生态农业示范区优质土地资源精准分布,推动建设富硒土地产业园或特色农产品示范基地,精准指导农业生产,服务现代生态农业发展。同时巩固地质调查扶贫找水成果,开展已供水井的水量、水质监测井定期回访,加强水源地保护,保障解决乡村振兴过程中生活、生产和产业用水困难。

“十三五”期间紧密对接地方需求,在大汶河流域,勘查圈定31处有利富水块段,其中新发现富水块段13处。在马莲河流域,甘肃庆阳初勘了2个城市后备水源地和1个工业园区后备水源地,结合地方实际用水需求和地下水开发利用条件,总结4种供水模式,编制了庆阳市地下水开发利用图件。勘查成果及时通报或移交地方政府,为地方水资源规划和农业开发利用提供技术支撑(程旭学等, 2022③)。针对因盐分过量导致土壤功能退化的盐碱地,研发更为经济、高效、稳定、简捷的改良技术。 2020—2021年查明张北地区盐碱地成土母岩特征、水文地质与气候条件等地质主控因素。运用“根系微地球化学障”技术理念,建立盐碱地改良修复技术应用示范田逾73.33 hm2(图2)。连续两年耕作藜麦和甜菜,实现盐碱地“重茬”问题低成本、高效治理,形成可推广、可复制、可考核的盐碱地开发利用改良技术方法体系。

a—改良耕地与周边耕地对比;b—修复材料用量甜菜质量对比;c—藜麦收获

2.4 重发展——能源、重要矿产与特色资源调查评价

为继续夯实国家能源资源安全和助力“双碳” 目标实现,需要立足区域地质调查优势,重点加强清洁能源调查力度,开展重要矿产资源集中区资源潜力、经济技术条件和生态环境影响“三位一体”综合评价。实现页岩气、地热等清洁能源勘查开发与广泛应用,大力推进绿色调查和绿色勘查,构建未来乡村能源利用和绿色矿业新格局。因地制宜探索支撑当地能源资源开发经济、温泉乡镇建设和温泉康养产业发展模式,促进当地村民生态效益与经济效益的双丰收,带动乡域产业振兴。基于前期地质文化村(镇)品牌建设取得的良好成效,持续依托地质资源禀赋与乡村特色结合,形成“地质文化村” 特色产业,支撑乡村地质资源保护利用管理,推动农村生态环境保护、乡村旅游和特色文化旅游发展,加快促进地质资源优势向经济优势转化。

通过开展四川广安地区地热地质调查,实施刘家沟村地热井钻探2503 m,查明铜锣山地区热储结构,建立了低温对流型地热成因模式(图3)。在此基础上,钻获川渝两地日涌水量最大自流地热井,日涌水量16000 m3,孔口水温42℃,为当地旅游发展提供资源支撑。湖北宜昌作为全国重要的古生物化石王国之一,几乎拥有地史时期所有类型的古生物化石。如宜昌黄花场奥陶系大坪阶和宜昌王家湾奥陶系赫南特阶“金钉子”剖面和三峡地区埃迪卡拉动物群、长阳寒武纪清江生物群、远安张家湾早三叠世南漳—远安动物群化石产地等5处与古生物化石相关的世界级地质遗迹。因地制宜,依托 “宜昌市资源环境承载能力调查评价”和“黄柏河流域综合地质调查”项目,2021年湖北宜昌远安落星村成为全国首批地质文化村试点中唯一以“地质+ 自然教育”建设模式为特色的地质文化村,特别是古生物化石资源成为助推乡村旅游发展的重要抓手。2021年,落星地质文化村古生物化石产业综合体初具规模(图4),带动了周边农产品销售,人均年收入增长初见实效,成为地质调查转型升级服务于美丽乡村建设和远安县全域旅游发展的成功典范。

a—最早的“兜网式”海生爬行动物湖北鳄;b—最早的“鸭嘴兽式”捕食方式卡洛董氏扇桨龙;c—红岩河落水洞;d—月亮洞中的石幔

2.5 护生态——乡村环境地质调查与生态保护修复

早在1994年,在大巴山地区开展的1∶5万生态地质调查试点(王长生和王大可,1997),已服务于当地经济发展和产业布局。截至2024年底,全国1∶ 25万生态地质调查完成56.53万km2,重点开展了重要经济区、扶贫区、生态功能区和长江、黄河等重要流域生态地质调查工作。以地球系统科学为指导,采用“空-天-地”一体化调查技术优势开展区域、流域尺度(1∶25万)生态地质调查与评估,加大1∶5万生态地质调查力度,重点研究因自然原因或人地关系矛盾引发的石漠化、北方荒漠化等水土流失、土壤退化生态问题,提出有效的治理措施和模式,提升生态系统服务价值,为美丽宜居乡村建设提供科学依据。同时,探索性开展乡村地区健康地质条件现状及变化趋势调查研究,为地方病防治与健康风险防控、优势健康地质资源开发、提升村民健康水平提供科学支撑。

福建长汀县是中国南方花岗岩红壤侵蚀区土壤侵蚀最为严重的县份之一。由于地理环境、气候和人类活动的共同影响,历史上区域内水土流失、山体滑坡等自然灾害较为严重。依托“福建省资源环境承载能力综合调查评价”地质调查项目,通过在长汀地区开展水土流失治理综合地质调查,查明了水土流失地质成因规律,提出了地质背景与水保植物相结合的治理模式。示范区生态质量明显提升,显现出良好的修复效果和生态景观效果(图5)。

a—治理修复前;b—治理修复后

2.6 促融合——村域自然资源与国土空间调查评价

从区域协同发展角度,统筹优先考虑乡村发展格局,推动城乡融合发展,开展不同层级“双评价”。在成都、西安、青岛、南昌等城市地质调查工作基础上,重点开展中西部乡村中小比例尺综合地质调查,建立不同层级的“三生”空间适宜性评价体系。乡村建设与城市规划有机融合,通过优化国土空间开发保护格局促进乡村加快形成绿色发展方式和生活方式,形成生产、生活、生态相协调的空间格局,助力实现高质量发展。

目前,中国地质调查工作已开展了全国、长江经济带、黄河流域、重庆等不同层级不同尺度上的环境承载力和国土空间适宜性评价。基于国家新型城镇化战略要求在成都、上海、济南、西安、青岛、延安等地区以及雄安新区启动实施了多要素城市地质调查试点。在资源环境承载能力、城市地下空间精细探测、地热资源绿色开发等方面都取得了很好的创新技术成果。如雄安地区以此为基础,充分利用已取得的城市地质调查、生态地质调查、工程地质调查、环境地质调查以及资源环境承载能力评价成果(图6),开展城乡共融的生产、生活、生态空间适宜性调查评价,随着乡村战略的推进和国土空间规划政策的落实,利于城乡共建、联合发展的局面会逐渐打开。

3 “地质调查+”五大帮扶模式

地质工作是经济社会发展的基石。百年地调工作一直以服务国家重大需求和社会民生为己任,从为抗战胜利提供了战略资源保障,到为新中国建设和国家繁荣发展提供急需的能源、矿产资源,并不断拓宽工作领域,有力支撑三峡水利枢纽、西气东输、南水北调、青藏铁路、核电站等重大工程建设 (中国地质调查局,2016④)。党的十八大以来,中国地质调查局充分发挥地质专业与地质技术优势,通过服务支撑贫困乡村建设过程中,不断摸索形成以 “水文地质调查+饮水安全”“土地质量地球化学调查+特色农业种植”“地质灾害调查+防灾减灾”“地质遗迹调查+地质公园建设”“矿产地质调查+绿色矿业发展”为主体的地质调查服务支撑乡村建设的 “地质调查+”五大帮扶模式。在乌蒙山片区、“三区三州”、江西等国家重点扶贫县部署实施了一系列找水打井、特色农业、防灾减灾、地质旅游和绿色矿业为主的地质调查工作,取得了系列创新成果。在赣南地区形成了精准扶贫样板,如百日打水会战、赣州富硒土地圈定与标准划定、黑土地综合调查提升农产品价值、赣南地质遗迹调查和地质文化村建设、乌蒙山区地质灾害调查、南疆地区找矿兴农、废弃稀土矿山修复、岩溶地区石漠化生态修复等,在解决贫困地区突出民生问题、助力当地村民就业增收、改善生产生活条件等方面取得了显著成效(表1)。

续表1

3.1 水文地质调查+饮水安全

村民生活和农作物生长离不开水,缺少水资源会严重制约当地的经济发展,甚至威胁生命。针对资源型、水质型缺水和季节性缺水严重地区,相继在江西赣南红层区、滇桂黔石漠化区、太行山变质岩区、乌蒙山等西部干旱区部署开展“定单式”地质调查。通过开展1∶5万水文地质调查,结合地质、遥感、物探等多种勘查手段,实施探采结合井千余口,建立了饮用引泉水示范工程,为百万群众提供了生产生活水源保障,同时服务于产业基地和城镇建设。在2019年底,集中力量实施赣州四县“百日找水打井会战”(图7、图8),百日内完成184口探采结合井,日涌水量2.19×104 t,为10个水厂提供补充水源,直接解决了106个村组、7.74万人的安全饮水问题,为助推赣州实现2020年底前全部摘帽奠定了坚实的基础。水文地质调查技术在解决百姓生产生活安全用水难题的过程中,积淀了许多成功的经验,极大地提升了当地人民的幸福指数和产业发展,形成了地质调查在服务乡村建设中的“水文地质调查+饮水安全示范”范式和有效途径。

3.2 土地质量地球化学调查+特色农业种植

早在20世纪50年代,地质学指导下的土壤学研究已服务于国家粮食生产,“九五”期间农业生态地质调查试点纳入1∶5万区域地质调查。近年来,通过开展1∶5万土地质量地球化学调查,圈定出对人类有益元素硒、锌等适宜种植农作物的地块,同时制定了《天然富硒土地划定与标识》技术标准,在贫困区调查圈定绿色富硒土地157.73×104 hm2。支撑江西赣州(图9)、云南昭通、贵州黔西、四川屏山、广西横县、黑龙江海伦、湖南新田、河北阜平等地建设300余处富硒农业产业示范园(基地),形成了“梦江南”“虔农”“五色谷”等一批市场畅销绿色富硒农产品品牌,近150万贫困群众直接受益见效,推动贫困地区走上富硒产业致富之路。目前,依托“地质云”平台开发上线“富硒土地资源信息服务系统”,实现地块信息的可追溯查询和快速发布,直接服务于中国地质学会天然富硒土地认定和地方招商引资。通过不断地探索和经验总结,走出了一条地质调查服务乡村农业振兴发展的“土地质量地球化学调查+特色农业种植”高效路径。

3.3 地质灾害调查+防灾减灾

中国地质灾害种类多,主要有崩塌、滑坡、泥石流、塌陷、地裂缝等,严重制约着灾害多发地区的国民经济发展,威胁着人民生命财产安全。自1999年至今,中国已完成全国1∶50万地质灾害调查,成果服务于西气东输、西电东送、青藏铁路、川藏铁路等国家重大工程建设。现已实现了全国地质灾害数据库与省级平台互联互通,提出并不断改进地质灾害隐患识别方法,研发推广了地质灾害监测预警设备,有效减轻人民生命财产损失。通过地质灾害调查评价和创新研发滑坡监测技术,对调查区域进行地质灾害风险评估,对高位远程滑坡、泥石流等重大地质灾害开展了防治对策论证。扶贫期间查清全国集中连片贫困区地质灾害隐患点10万余个。搭建起江西赣州市等地质灾害信息系统,实现地质灾害群测群防和灾情险情信息快速上报与预警信息即时反馈等功能。

3.4 地质遗迹调查+地质公园建设

地质遗迹是在漫长的地质历史演变过程中,由于内外力地质作用,形成的地貌景观、地层剖面、地质构造、古人类遗址、古生物化石、矿物、岩石、水体和地质灾害遗迹等,属于不可再生资源,具有重要的研究意义和观赏价值。在江西赣州等全国重点贫困区通过开展地质遗迹调查,累计查明各类地质遗迹2200多处,其中世界级98处、国家级509处,助推成功申报3处世界自然遗产和5个世界地质公园,以及10个国家地质公园和26个省级地质公园。同时探索建立并推动建设地质文化村10余处,着力打造特色文化旅游产业,带动群众增收。基于地质遗迹调查打造出的地质文化村品牌建设表现出了很好的发展前景。截至2021年底,已完成14省 (区、市)26个地质文化村(镇)认定(图10),形成了 “地质+生态旅游”“地质+生态农业”“地质+自然教育”“地质+生态康养”等多种产业类型“地质遗迹调查+地质公园建设”帮扶模式,是地质调查精准服务乡村振兴的直接有效路径。

a、b—香榧林与巨石阵共生;c、d—村落全貌

3.5 矿产地质调查+绿色矿业发展

矿产资源有力支撑了经济社会的快速发展。中国已步入工业化中后期,传统产业正在转型升级,战略性新兴产业快速发展,生态文明建设稳步推进,对矿产资源开发利用提出了新要求,同时矿产资源进口的局面在短时间内又难以改变。聚焦乡村扶贫和振兴需求,在南疆四地州、乌蒙山区等地区提交新发现的矿产地420余处;联合地方、企业共同评价了新疆玛尔坎苏富锰矿、大红柳滩锂矿和火烧云铅锌矿等8处大型、超大型矿产资源勘查开发和储备基地;开展矿山环境影响评价和技术攻关,攻克一批资源节约集约与综合利用关键技术,有效提升马边—金阳地区低品位磷矿等资源利用率,带动百万贫困群众就近就业、稳岗、增收,助力地方矿业经济绿色开发。

4 从脱贫攻坚向乡村振兴:地质调查工作转变与升级

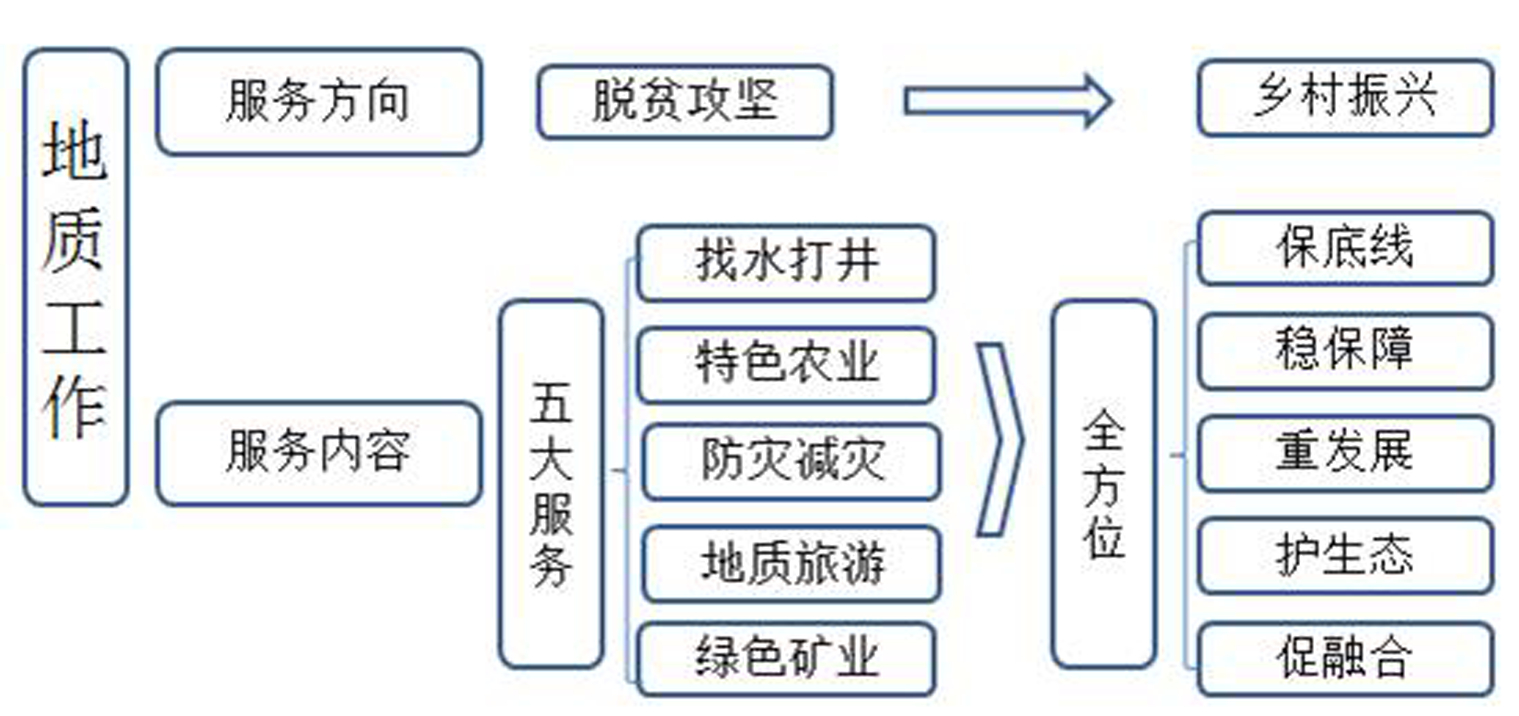

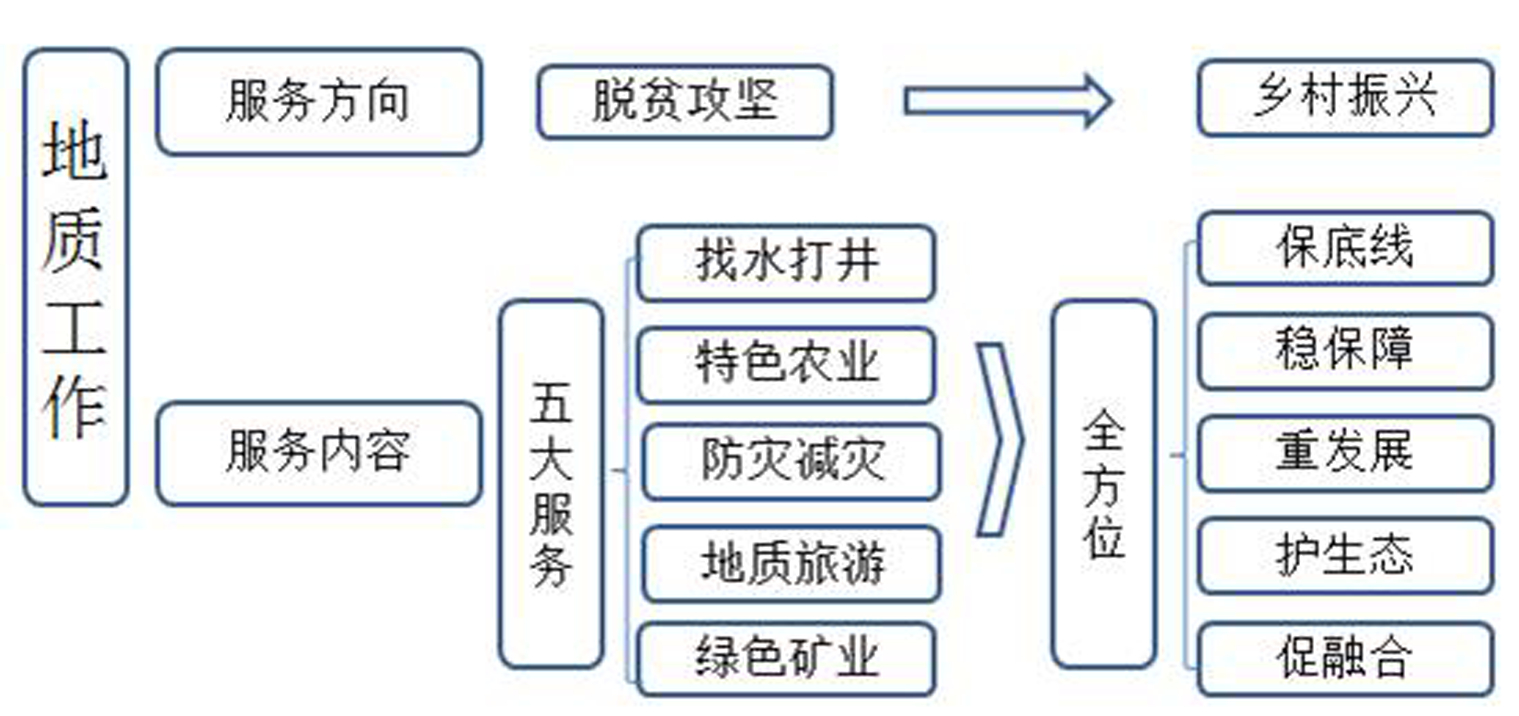

当代地质调查服务支撑乡村建设的方向和内容正在发生转变,服务方向从脱贫攻坚转变为乡村振兴,服务内容从“找水打井、特色农业、防灾减灾、地质旅游、绿色矿业”五大服务转变为“保底线、稳保障、重发展、护生态、促融合”的全方位立体式帮扶模式(图11)。不断拓宽服务乡村建设的广度和深度,从作物生长环境到优质产品品牌打造,从农民人身安全到生活富裕,从乡村特色保护到美丽乡村建设,将深入覆盖到新农村建设的各个角落。

图11地质调查服务支撑乡村建设

根据“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。以乡村振兴战略需求为导向,本着“山水林田湖草生命共同体”“绿水青山就是金山银山”“城乡融合发展”理念,以地球系统科学理论、人地系统科学、可持续发展理论为指导,围绕保底线、稳保障、重发展、护生态、促融合等服务方向,进一步发挥新时期地质科技与资源优势,在深度持续性开展乡村地区水土资源调查、地质灾害调查、能源资源调查、地质遗迹调查等基础上,结合前期扶贫助农成功经验,培养助农新质生产力,促进形成生产、生活、生态相协调的乡村空间格局、产业发展格局、健康宜居格局,推进乡村产业、生态、文化、人才全面振兴,提升乡村群众生产生活品质,助力美丽宜居乡村建设(图12)。

图12地质调查助推乡村振兴的工作思路框架

5 建议与展望

(1)建立地质调查服务乡村振兴业务新体系。分类实施、因地制宜,以乡村地质调查规划为引领,构建国家地质调查服务乡村振兴业务新体系。聚焦重点帮扶地区,在已有地质调查扶贫成果的基础上,结合乡村振兴发展需求,发挥优势特长、补齐短板,优化业务布局;创新理论和技术方法;超前谋划、统筹部署地质调查,分阶段、分区域、分类型研编《地质调查支撑服务乡村振兴规划纲要》;不断拓展服务领域,实现地质调查与乡村发展规划有机融合,加快构建国家地质调查服务乡村振兴业务新体系。

(2)形成乡村地质调查标准和制度体系架构。统筹协调、稳中求进,编制乡村地质调查标准和制度体系架构。搭建跨部门、跨单位、跨专业的工作交流合作平台,与地方政府、村委会等建立良好的长效工作机制,以确保地质调查能够持续精准有效地对接需求。针对乡村需求和拓展新领域需要,尽快制修订一批适宜乡村区域尺度的生态地质、环境地质、健康地质、农业地质等地质调查技术标准,引导助力乡村振兴的相关工作有序开展。

(3)打造地质调查助力乡村振兴战略产品。及时整装、共享成果,打造助力乡村振兴战略产品。在助力乡村建设的过程中,地质调查积淀了大量地质调查成果,同时产生众多的地质数据与技术资料,应充分利用“地质云”平台盘活成果资源,加快数据开放、协同、共享,及时总结集成一批优质产品,同时构建农业土地质量、山水林田湖草生态信息数据、地灾地球系统科学“一张图”大数据体系,搭建起乡村地质信息化系统平台。

聚焦国家战略需求和乡村发展需要,新时代地质调查遵循乡村发展规律,树立大地质、大农业、大生态发展观,大幅提升地质调查服务支撑乡村建设的广度和深度,将在地表基质调查、农产品增值、地质碳汇、土壤复垦修复、三生空间适宜性评价、地质旅游等新方向上大有可为,走出一条与乡村发展更加紧密、融合的乡村地质振兴之路。

注释

① 中国地质调查局发展研究中心.2025.2024年全国地质调查工作程度图集[R].1-216.

② 中国地质调查局.2024.2023年中国地质调查年度报告[R].1 116.

③ 程旭学,刘元晴,刘伟坡,刘伟朋.2022. 水文地质调查服务陕甘宁与沂蒙山革命老区脱贫攻坚[R]. 天津: 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心.766-768.

④ 中国地质调查局.2016. 中国地质调查百年史纲[R].1-232.