摘要

九瑞矿集区是中国长江中下游铁铜成矿带之中的重要成矿区,本文总结邓家山地区成矿条件及铜、金矿化地质特征,分析区内地球化学与地球物理资料,结合分析远端浸染型金矿化与矽卡岩型铜矿床之间成矿的对应关系,提出中部环圆状的弱磁异常(Wc2)、低重力异常、土壤化探综合异常(HT2)与本区已知隐伏岩体、金矿化点的分布、对应关系明显,反映出区内隐伏岩体向北东延伸,即从龙垱沟延伸至堡下-黄柏岩背斜核部,该背斜核部具有较大的矽卡岩型铜(钼)矿找矿潜力。

Abstract

The Jiurui ore concentration area is an important mineralization zone within the iron and copper mineralization belt in the middle and lower reaches of the Yangtze River in China. This paper summarizes the mineralization conditions and geological characteristics of copper and gold mineralization in the Dengjiashan area, analyzes the geochemical and geophysical data in the area, and combines the analysis of the corresponding relationship between the distal disseminated gold mineralization and the skarn-type copper deposit. It is proposed that the weak magnetic anomaly (Wc2) in the middle ring-shaped area, the low gravity anomaly, and the soil geochemical exploration comprehensive anomaly (HT2) have a clear distribution and corresponding relationship with the known concealed rock bodies and gold mineralization points in the area, reflecting that the concealed rock bodies in the area extend northeastward, that is, from Longdanggou to the core of the Baoxia-Huangbaiyan anticline. The core of this anticline has a large potential for skarn-type copper (molybdenum) mineralization.

0 引言

长江中下游铁铜成矿带是20个国家级重要成矿(区)带之一(周贤旭等,2021),九瑞矿集区是其中重要成矿区(图1),矿集区已发现有城门山、武山大型铜矿床,及丁家山、洋鸡山、吴家、南港等中型铜金矿床,截止2020年底已探明铜金属量达464万 t,但在九瑞矿集区北部邓家山—东雷湾—通江岭一带,从20世纪60年代开始找矿,仅发现少量铜、金小型矿床(点)。前人对九瑞矿集区内进行了各方面的的研究,阐述了九瑞地区岩浆来源及环境、成岩成矿时间、控矿构造及成矿模式特征:如东雷湾岩体成因(罗小洪,2006;杨堂礼和蒋少涌,2015)、东雷湾铜矿成矿机理(贾丽琼等,2015)、通江岭铜钨矿特征及成矿时间(胡正华等,2018;王先广等, 2019)、邓家山岩体特征及成岩时间(李亮和蒋少涌,2009)、垄垱沟铜矿特征及成矿模式(屈亚灿, 2020)、邓家山构造形态及成矿控制机理(龙昱等, 1997)、区域地球物理特征(孟小杰,2014;邓居智等,2015)、九瑞成矿岩浆特征及来源环境(吴良士和余忠珍,1997;吕新彪等,1998;张勇等,2016;蒋少涌等,2019)、九瑞铜多金属矿成矿规律和预测 (崔彬,1995;李启全和罗健雄,1997;吕新彪等, 1998;蒋少涌等,2010,2012;黄修保等,2011;周贤旭等,2021)。基于近年来在长江中下游成矿带中的鄂东南、铜陵地区浅部金矿床(点)与矽卡岩型铜 (钼)矿之间成矿对应关系的新认识(谢桂青等, 2017;施珂等,2019;余国飞等,2020),但在九瑞地区以往观点认为浅部(外围)金矿均是硫化物淋滤风化的产物,没有将一些浅部(外围)金矿点与深部矽卡岩型铜(钼)作为同一成矿系统探讨,本文结合以往九瑞的研究成果,开展邓家山地区(中心坐标:东经115°29'01″、北纬29°48'15″)地、特、化特征的研究,认识成矿规律、认为本区中部存在类似相邻的丰山洞外围(浅部)金矿点与深部矽卡岩型铜(钼) 为同一成矿系列(谢桂青等,2017),提出中部环圆状的弱磁异常(Wc2)、低重力异常、土壤化探综合异常(HT2)、金矿化与龙垱沟隐伏岩体(矽卡岩型铜钼矿)存在对应关系,且隐伏岩体延伸至堡下—黄柏岩背斜核部,预测堡下—黄柏岩背斜核部深部存在较大的矽卡岩型铜(钼)矿找矿潜力,以期对九瑞新一轮战略矿产勘查找矿工作提供帮助。

1 区域地质背景

九瑞矿集区位于扬子板块—下扬子地块—长江中下游坳陷带九江坳陷(江西省地质矿产勘查开发局,2017;黄晋显等,2022),被夹持于大别造山带与江南隆起之间。属滨太平洋构造域—长江中下游铁铜成矿带—大冶至九江成矿亚带(杨明桂等, 2004)。

区域出露奥陶系—三叠系、古近系和第四系。九瑞地区由一系列的背斜、向斜相间组成,呈一个向南弯曲的弧状褶皱构造带。邓家山地区处于最北侧的邓家山—通江岭复式向斜西端(图1)。区域断裂构造主要为北东—北东东向,次为北西向,构成菱形网格结构,控制着燕山期岩浆岩和铜金矿床产状及分布(翟裕生等,1992;黄修保等,2011)。据航磁、航重及遥感资料,区域的深部岩体受城门山—武山—丰山洞北西西向深断裂控制(吕新彪等,1997;邓居智等,2015)。区域有大中型矿床:城门山、武山矽卡岩型及块状硫化物型铜矿(李颖等, 2010;许红光和尹昭君,2017;周贤旭等,2021)、丁家山铜金矿、洋鸡山爆破角砾型金矿(黄修保等, 2011)及新查明的南港块状硫化物型铜矿(杨照耀等,2015),及众多有小型铜、金矿床(点),另外西北侧有大型湖北省丰山洞斑岩‒矽卡岩型铜矿(钟汉等,1984)。

2 成矿地质条件

2.1 地层

区内出露地层有二叠系茅口组(P1m)、龙潭组 (P2l)、长兴组(P2c),三叠系大冶组(T1d)、嘉陵江组(T2j)(图2)。茅口组上段、长兴组、大冶组上段、嘉陵江组为碳酸盐岩沉积,其他为碎屑岩沉积。据九瑞成矿研究:其中二叠系、三叠系碳酸盐岩与燕山期中酸性岩体接触带部位可形成矽卡岩型矿床,是九瑞地区主要赋矿层位(崔彬,1995;高任等, 2022)。

1—第四系;2—古近系;3—泥盆系—三叠系;4—志留系;5—奥陶系;6—岩体;7—背斜轴;8—向斜轴;9—实测与推测北东东向断裂;10—推测北东向深断裂;11—推测北西西向、北西向深断裂;12—长江;13—大型矿床;14—中型矿床;15—小型矿床或矿点

2.2 构造

2.2.1 褶皱

区内处于邓家山—通江岭复式向斜的西段,由次级向斜和背斜相间组成,呈近东西向排列,褶皱形成于印支期,向斜和背斜核部控制着燕山期的岩浆岩(脉)侵入。

自北向南为:丰山洞北—柯家脑向斜、丰山洞—黄家塘背斜、竹林塘倒转向斜、邓家山村—堡下—黄柏岩倒转背斜、药丛凹背斜,两翼倾角30°~60 °。

2.2.2 断层

区内主要发育近东西向断层,少量南北向、北东东向和北西向断层。主要有东西向断层F1、F3、 F10、 F13,南北向断层F5 ,北东东向断层F9 。

F1 :分布于北部,长≥1000 m,宽0.5~30 m,产状 355°~5°∠50°~80°。属逆断层性质,岩脉侵入,伴有硅化蚀变和黄铁矿化(风化为褐铁矿)。

F3 :分布于北部,长约500 m,宽2~10 m,产状 185°∠70°。属层滑逆断层,伴有硅化蚀变和黄铁矿化。

F5:分布于中南部,向北缺失。长≥3000 m,宽 1~20 m,产状345°~10°∠60°~80°。呈弧形,切割褶皱,分割为东、西二个不同构造区。

F9:分布于东南角,向东延伸,长约2800 m,呈 NEE走向,在凉亭脑转NE向,切割各组地层。

图2邓家山地区地质略图

1—第四系;2—嘉陵江组上段;3—嘉陵江组中段;4—嘉陵江组下段;5—大冶组上段;6—大冶组下段;7—长兴组;8—龙潭组;9—茅口组;10— 花岗闪长斑岩;11—辉绿岩;12—煌斑岩;13—褐铁矿;14—构造角砾岩;15—角砾岩;16—大理岩化;17—硅化;18—金矿(化)体;19—断层; 20—地质界线;21—勘探线;22—浅孔及深孔;23—坑道;24—矿点(金:黄;铜:绿);25—实线:背斜;虚线:向斜

F10:分布东部堡下—黄柏岩背斜近核部,长≥ 1500 m,宽2~30 m。产状180°~195°∠60°,属剪切逆断层性质。沿断层有花岗闪长斑岩脉侵入。

F13:见于南部,处于F5 、F9 断层之间。长约400 m,宽10~20 m,产状5°~355°∠30°~70°,倾角从地表至深部由缓变陡,属正断层性质。控制着龙垱沟深部隐伏岩体的南界。

沿竹林塘斜核部产出F1、F3 及侵入的岩脉,向斜与断裂叠加是竹林塘、落鹰嘴金矿主要控矿构造; 沿邓家山村—堡下—黄柏岩倒转背斜核部产出东西向F10 及侵入的岩脉,并伴有金、铜、褐铁矿等矿化,背斜与断裂叠加成为龙垱沟Ⅵ铜矿体、堡下金矿体主要控矿构造。

2.2.3 角砾岩带

邓家山地区发现3条较长规模的角砾岩带,编号Sb1~Sb3。呈近东西走向,长640~1600 m,带宽 0.5~20 m,带中可见星点状黄铁矿化、黄铜矿化,带内局部金、银、铜含量可达工业品位。在西北部有湖北丰山洞岩体主动侵入(张勇等,2016)引起的大范围的爆破角砾岩(钟汉等,1984)。

2.3 岩浆岩

区内发育4条规模较大的燕山期花岗闪长斑岩岩脉(枝),及燕山期隐伏花岗闪长斑岩岩体。

(1)黄家塘岩脉(枝):分布于北部柯家塘—黄家塘—珠树泉背斜轴部一带,长约2200 m,地表宽一般为50~200 m。产状345°∠30°~85°,局部反倾。

(2)竹林塘岩脉:分布于上竹林塘—下竹林塘向斜一带,沿EW向F1 断层发育,长约800 m,宽2~40 m,产状5°~10°∠45°~80°,向东分枝。伴有隐爆角砾、硅化及金、硫化物矿化。

(3)邓家山村—堡下岩脉(枝):分布于邓家山村—堡下背斜核部一带,长约1500 m,宽1~200 m,西段地表大如株、而深部变薄,东段薄如细脉,侧列于龙垱沟隐伏岩体上部150~250 m外围。在西段15 线转折处发育隐伏矽卡岩型ⅥCu矿体,东段与F10 共同控制着堡下ⅠAu金矿。

(4)龙垱沟隐伏岩体:在龙垱沟15~19线深部标高-340~-420 m以下隐伏,据已有钻孔控制情况,呈岩株产出,界面向南西缓倾。在接触带发育厚5~30 m矽卡岩。

区内岩体(脉)的岩石类型以花岗闪长斑岩为主、少量花岗闪长岩,属高钾钙碱性岩石,属准铝质,富集轻稀土而强烈亏损重稀土,负铕异常不明显,锆石U-Pb同位素年龄为142.1~133.6 Ma(李亮和蒋少涌,2009)。区内与花岗闪长斑岩有关的成矿元素有As、Sb、Ag、Au含量平均值分别为253.57× 10-6、16.8×10-6、0.77×10-6、46.65×10-9,浓集系数为 10.4~169;Cu、Pb、Zn、W含量平均值分别为72.67× 10-6、91.11×10-6、182.17×10-6、5.11×10-6,浓集系数均大于3.0,且处于具有深部物质来源的丰山洞—城门山北西西断裂带之中(邓居智等,2015),因而反映出区内岩浆与矿化有着密切联系,可提供成矿必要的物质来源。

3 典型矿化地质特征

邓家山地区发现3个浅部的远端浸染型金矿点和一个深部隐伏的矽卡岩型铜(钼)矿床。西北部有竹林塘、落鹰嘴2个金矿点,及中东部有堡下金矿点;在中南深部的隐伏龙垱沟矽卡岩型铜(钼)矿床。

3.1 远端浸染型金矿床

远端浸染型金矿(化)矿体走向与近东西向构造线方向基本一致,受构造和岩脉(枝)控制明显。矿体埋藏浅,均出露地表,地表风化呈褐铁矿、黏土 (图3)。

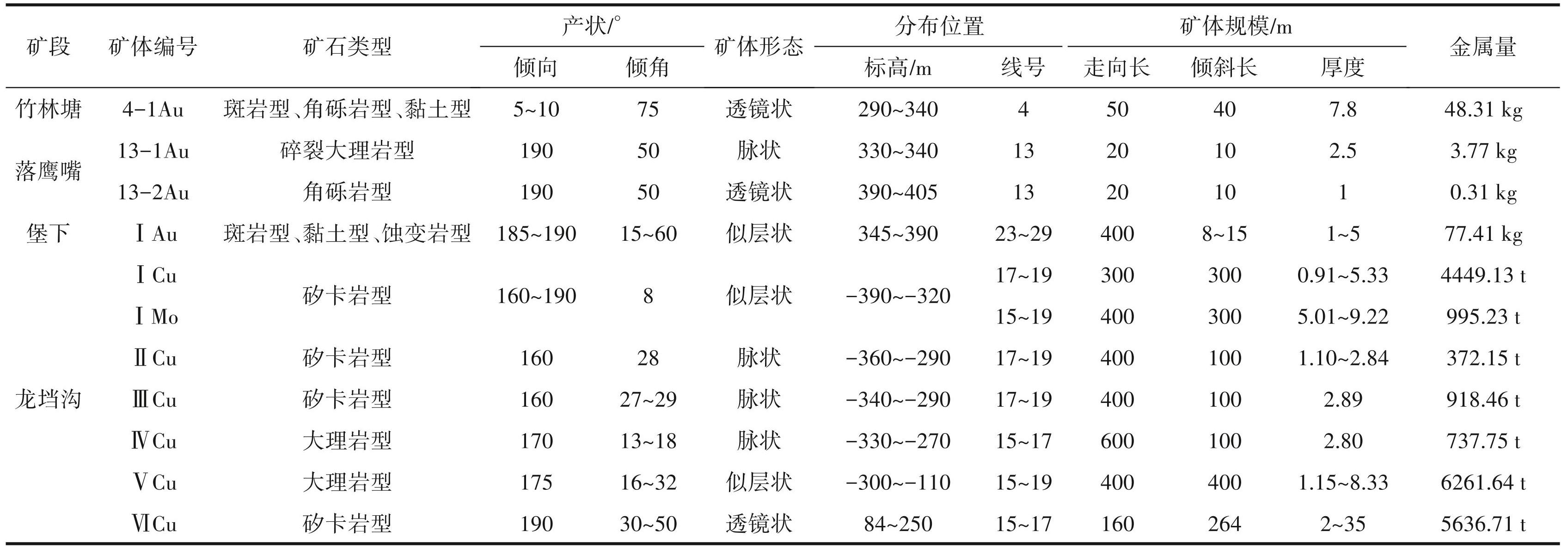

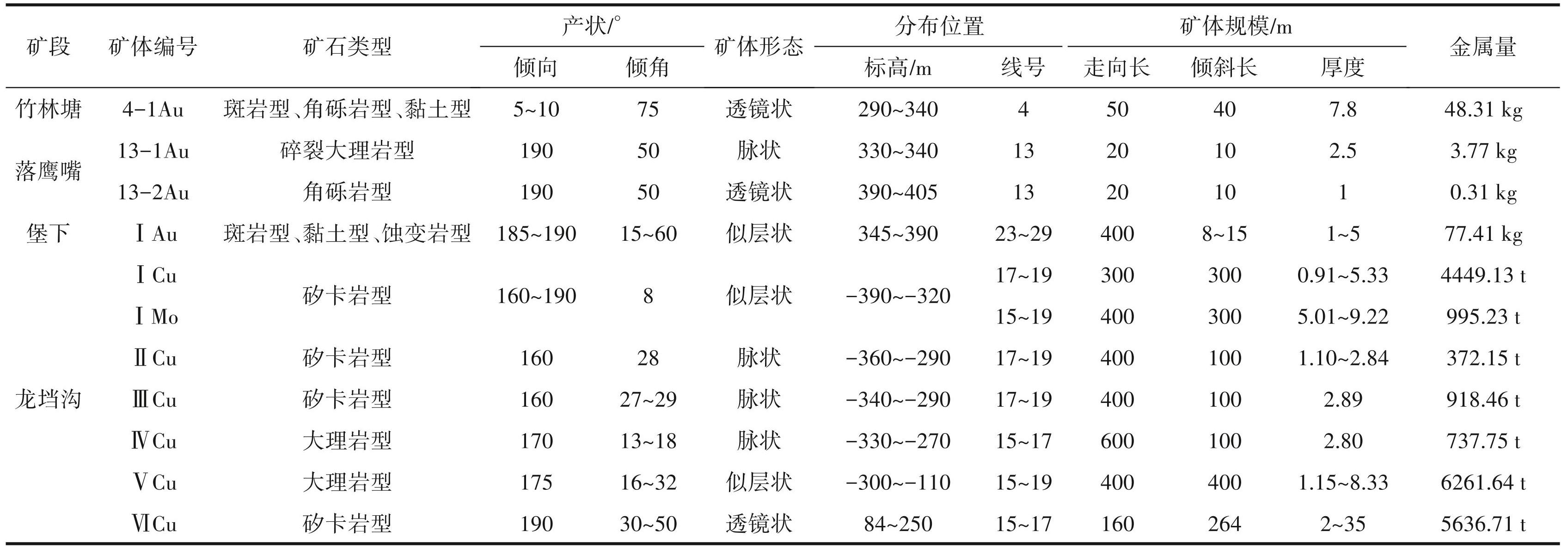

竹林塘矿段4-1Au矿体产于F1 控制的花岗闪长斑岩脉及角砾岩中,平均品位4.96×10-6;落鹰嘴矿段13-1Au矿体产于F3 断层中,品位0.24×10-6~2.24×10-6;堡下矿段ⅠAu矿体产于F10 破碎带角砾岩及带内花岗闪长斑岩脉中,平均品位4.50×10-6,主要矿体特征见表1。

矿石金属矿物主要成分有黄铁矿(风化为褐铁矿)、闪锌矿、雄黄和黝铜矿,少量雌黄、白铁矿、黄铜矿、方铅矿、辉锑矿。据扫描电镜和电子探针的研究,这些金矿石中发现复杂碲化物,如碲金矿、碲金银矿、碲银矿、碲铅矿、碲金铊矿、碲汞矿和自然碲(谢桂青等,2017),另外还有自然金、金银矿等矿物。

3.2 矽卡岩型铜钼矿床

龙垱沟铜钼矿共圈出铜(钼)矿体6个。Ⅰ~Ⅴ Cu(Mo)矿体产于15~19线深部隐伏岩体内外接触带中,ⅥCu分布于邓家山村岩脉15线深部转折处隐伏矽卡岩中(图4)。主要铜(钼)矿体特征见表1。

ⅠCuMo矿体:产出于龙垱沟隐伏岩体内接触带的矽卡岩中,呈上铜下钼分体分布关系,呈似层状,长约400 m,宽300 m,铜矿体厚5.10~5.33 m,钼矿体厚5.01~8.89 m;倾向南,倾角8°,铜品位0.53%~1.08%、钼品位0.05%~0.205%。

表1邓家山地区主要矿体特征一览

ⅥCu矿体:产于15线浅部,岩脉(枝)由陡变缓转折端隐伏的矽卡岩中。呈透镜状,在标高+175 m 坑道附近膨大,铜品位0.72%~2.04%。

矿石以矽卡岩铜矿石、矽卡岩钼矿石为主、次为大理岩型铜矿石。金属矿物为黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿和斑铜矿、砷黝铜矿。

图3邓家山地区金矿床4、13、24、28勘查线剖面图

1—嘉陵江组上段;2—嘉陵江组中段;3—嘉陵江组下段;4—大冶组上段;5—大冶组下段;6—长兴组;7—龙潭组;8—茅口组; 9—角砾岩; 10—花岗闪长斑岩;11—断层;12—金矿体;13—低品位金矿体;14—钻孔

图4邓家山地区铜钼矿床15、19勘查线剖面图

1—嘉陵江组下段;2—大冶组;3—长兴组及龙潭组;4—茅口组;5—栖霞组;6—黄龙组;7—五通组;8—纱帽组;9—花岗闪长斑岩;10—断层; 11—铜矿体;12—钼矿体;13—矽卡岩;14—大理岩;15—褐铁矿;16—钻孔

3.3 蚀变与矿化

3.3.1 蚀变

区内蚀变主要为矽卡岩化、硅化、钾长石化,少量绿泥石化、绿帘石化、绢云母化、碳酸盐化等。

矽卡岩化:见于龙垱沟岩体接触带中,有透辉石石榴子石矽卡岩和符山石矽卡岩;硅化:主要分布于各类断层构造及破碎带中;钾长石化:见于龙垱沟深部隐伏岩体中,多呈钾长石细脉和钾长石— 石英细脉状产出。

另外区内灰岩受岩浆热液影响热变质为大理岩,分布较广泛,地表在龙垱沟、邓家山、落鹰嘴、竹林塘以西一带均可见到,深部沿岩体接触带附近围岩中广泛发育。

在图4龙垱沟15线剖面显示蚀变分带特征,隐伏岩体从内至外依次为:①钾长石化+硅化带—② 矽卡岩化带—③围岩大理岩带—④围岩灰岩带,其第②、③带是重要铜钼矿化带。

3.3.2 矿化

区内主要有黄铁矿化、黄铜矿化、金矿化、辉钼矿化,少量方铅矿化、钨矿化、银矿化、闪锌矿化、辉锑矿、雄黄矿化等。从北至南分为4个东西向的矿化带:黄家塘—猪婆泉的铅锌—辉锑—金矿化带; 竹林塘—落鹰嘴的黄铜—黄铁矿—金矿化带;堡下—黄柏岩的辉锑—方铅—黄铁矿—金矿化带;龙垱沟的黄铁—黄铜—辉钼矿化带,见于邓家山村南及龙垱沟深部(孔凡斌和周贤旭,2021)。其中金矿化、黄铁矿化与硅化密切相关,黄铜矿化、辉钼矿化、黄铁矿化与矽卡岩化密切相关。

4 找矿潜力分析

4.1 土壤地球化学特征

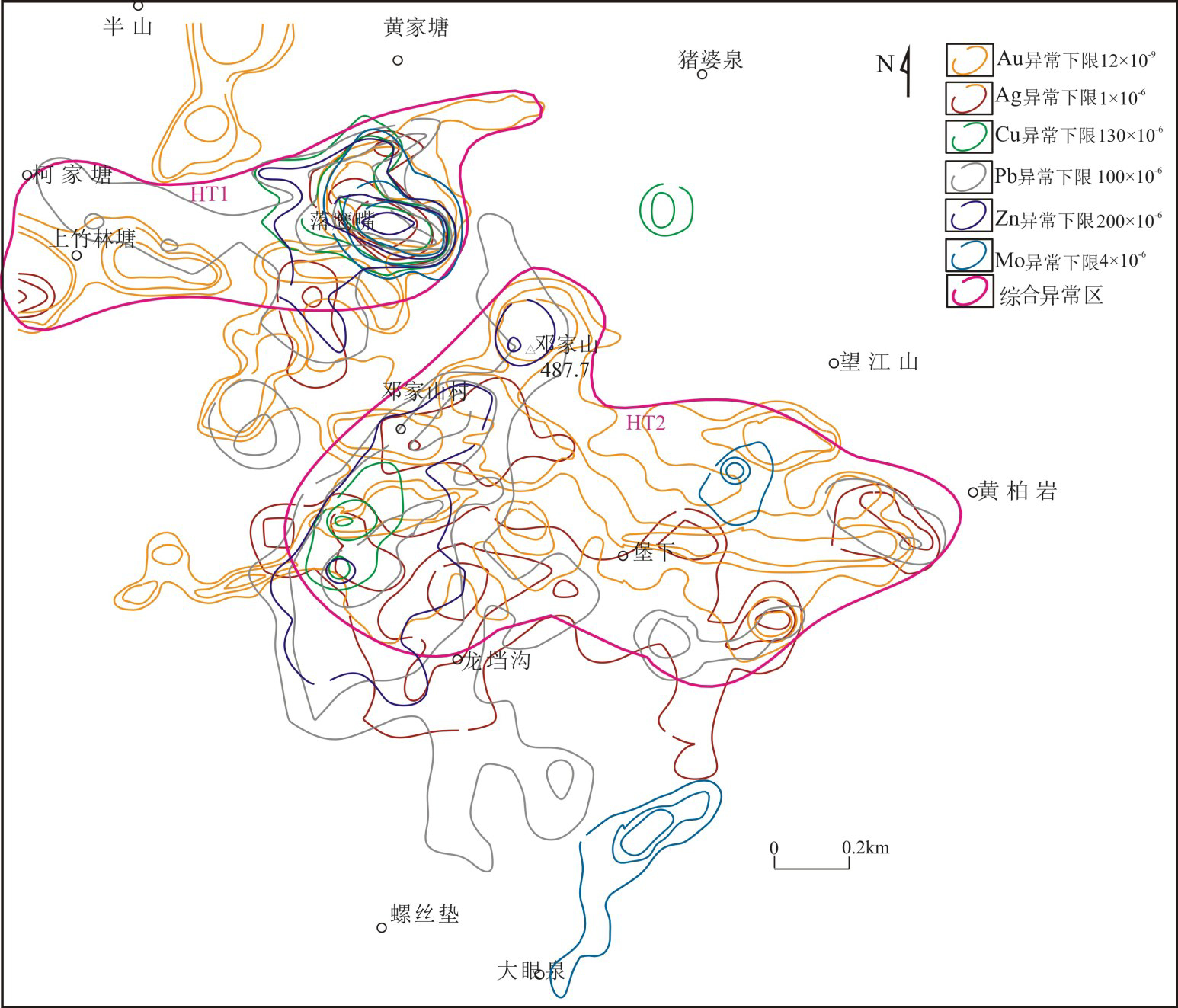

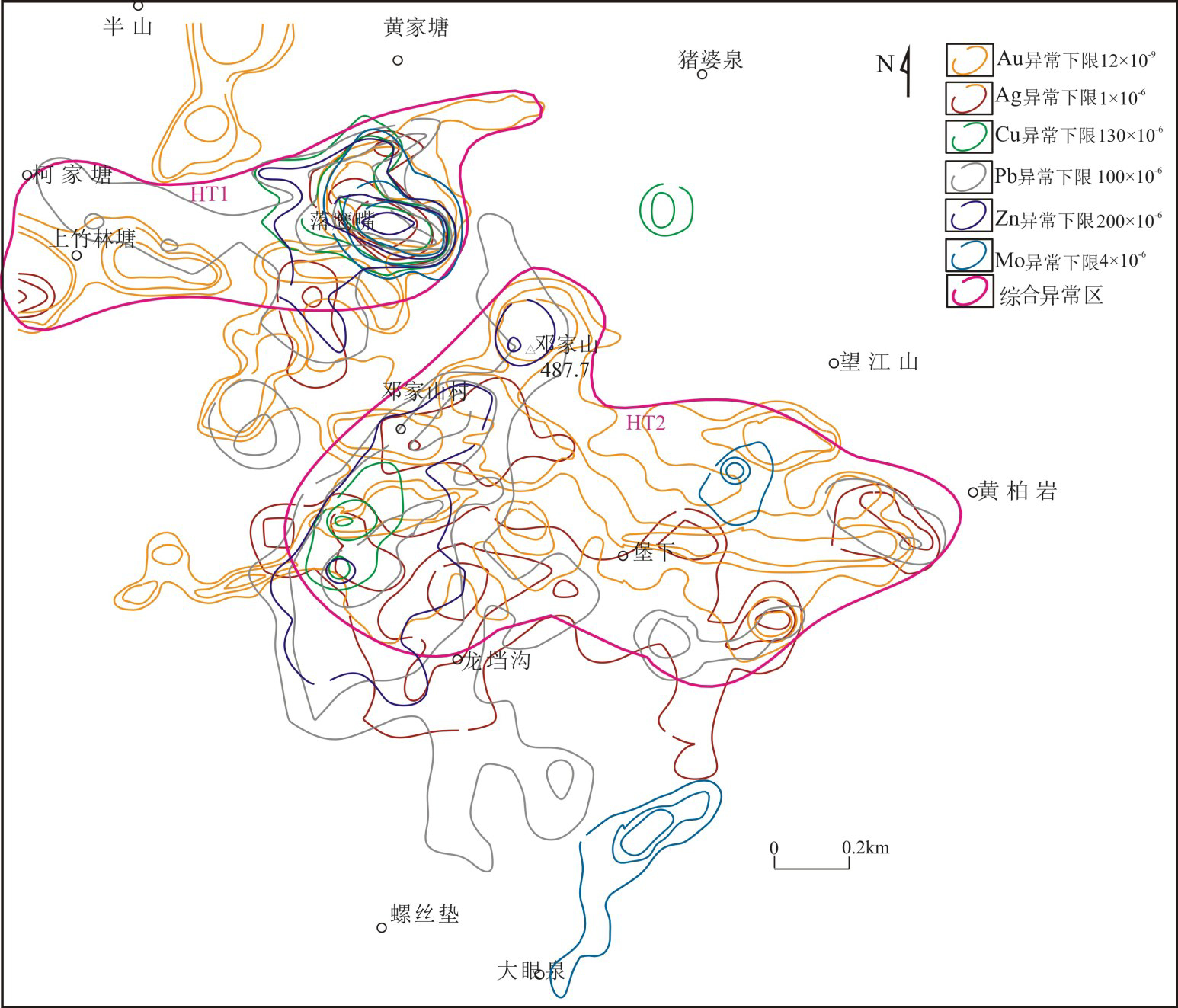

在区内实施了1∶1万土壤地球化学测量工作,进行化学分析Au、Ag、As、Cu、Pb、Zn、W、Sn、Mo、Bi 十个元素,根据不同土壤元素含量特征统计,确定元素背景取值、异常下限,绘制出区内2个土壤地球化学元素综合异常图(图5)。

HT1:异常面积0.33 km2,其中Au、Pb元素异常普遍发育、峰值较高,异常东部Cu、Zn、Ag 异常发育较好,其与岩脉、断裂构造展布方向一致,区内发育有竹林塘、落鹰嘴金矿点,显示东部Au、Cu、Pb、Zn 成矿前景。

HT2:异常面积0.94 km2,其中Au、Ag元素异常吻合较好,峰值高、异常衬度高、规模大,三带发育; 西部Cu、Pb、Zn吻合程度好,峰值高、三带发育;东部Pb、Mo元素异常呈孤立分布,其与岩脉、断裂、背斜构造展布方向一致,区内有堡下金矿体和龙垱沟 ⅥCu矿体。

根据邓家山地区的化探综合异常图、异常信息表中可知,HT2综合异常内的Au、Ag元素与其它元素之间的相关性较差, Cu、Pb、Zn异常不太发育, W、Sn、Mo、Bi元素含量极少、或无异常;在同批次土壤化探测量,显示东部邻区东雷湾地区W、Mo、Cu 异常三带发育、而Au、Ag不发育,各元素异常面积分别为0.971 km2、0.663 km2、1.133 km2,异常呈近圆形,均沿岩体出露范围分布(张磊等,2016)。岩体出露地表面积0.80 km2,岩体中含捕虏体及顶留体,即反映了岩体剥蚀深度较浅,并在岩体南接触带矽卡岩中产出隐伏的钨铜、钼矿体(段振元等,2021; 张磊等,2022)。其与东雷湾地区元素分布特征对比,说明本区受到剥蚀作用较弱,存在隐伏岩体(矿体)可能,表现出成矿前缘晕元素Au、Ag发育、成矿尾缘晕元素W、Mo、Bi不发育(徐荣华等,2011)。

4.2 地球物理特征

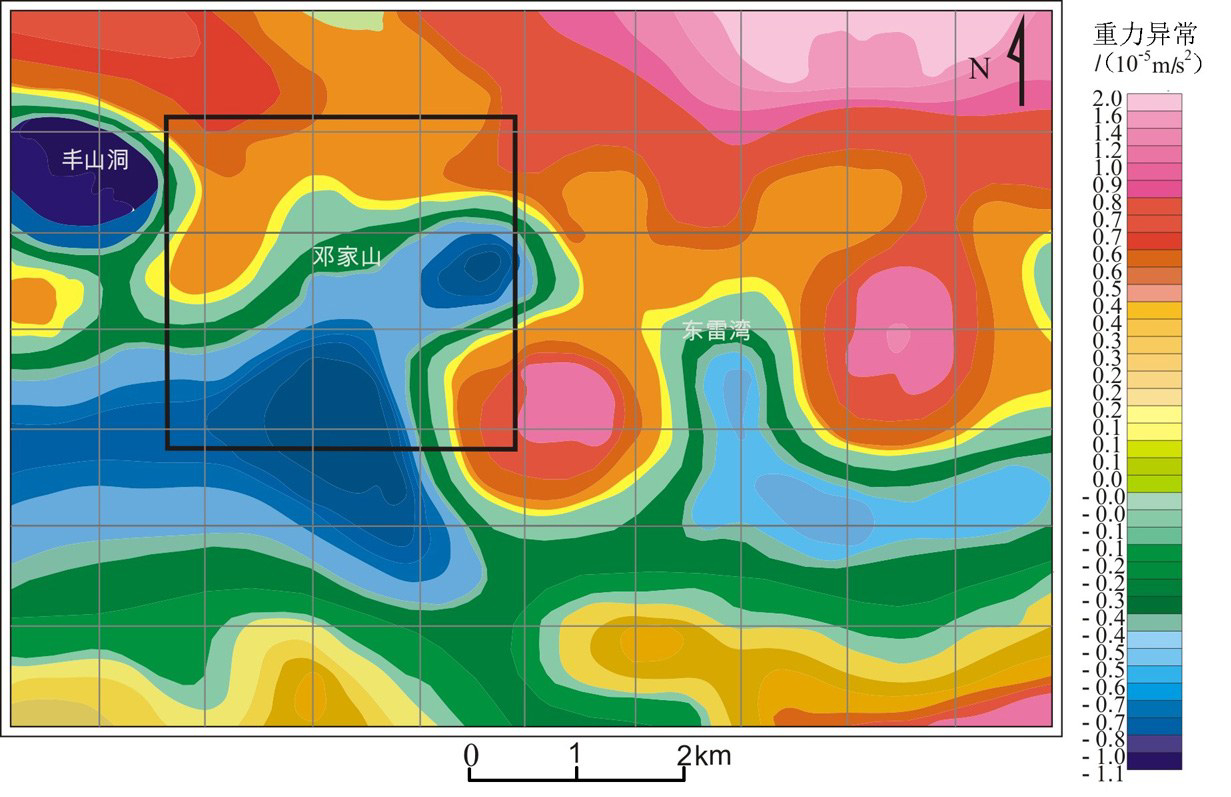

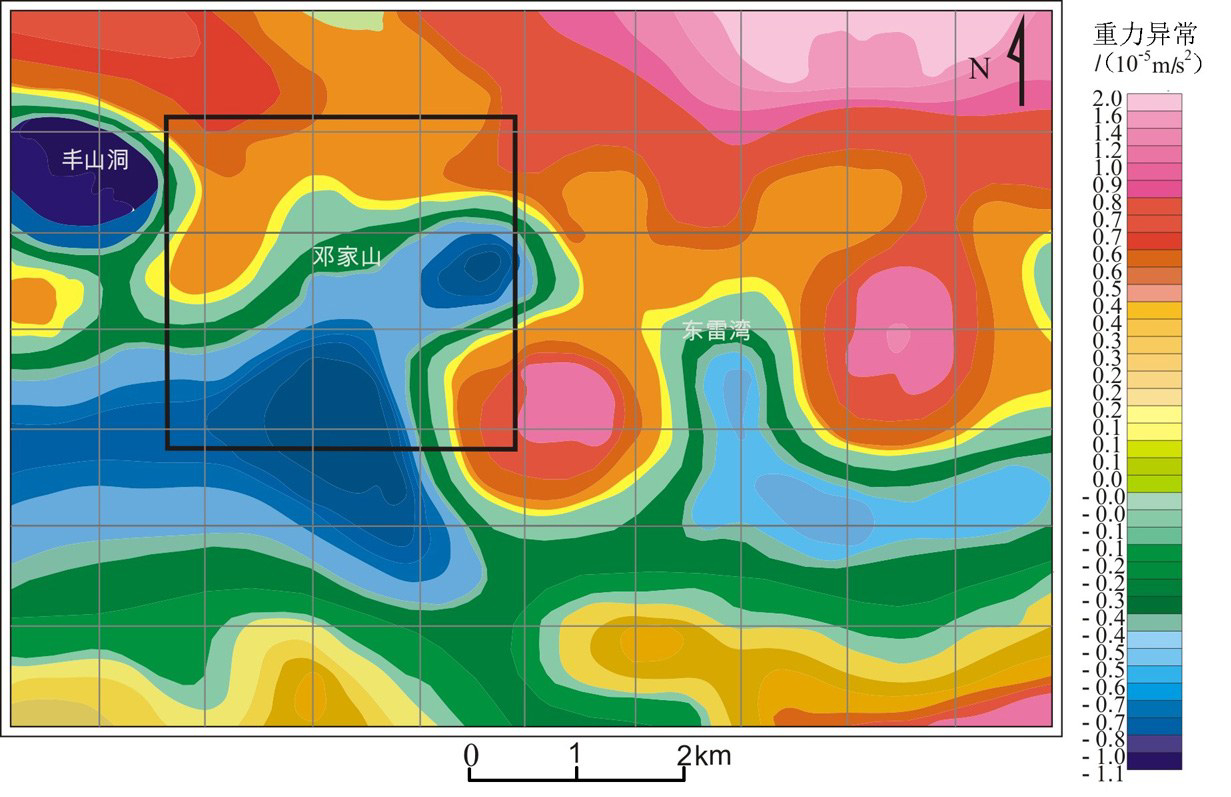

4.2.1 重力场特征

根据九瑞地区1∶5万重力数据截取部分数据进行处理后,获得邓家山—东雷湾地区布格重力异常特征,区内总体呈南低北高,高重力异常区值1.9× 10-5 m/s2,低重力异常区值-0.8×10-5 m/s2(孟小杰, 2014;邓居智等,2015)。区内中东部(龙垱沟—堡下—黄柏岩)与外围西北部(丰山洞岩体)、外围东部(东雷湾岩体)呈低重力异常区(图6),推测区内中东部低重力异常区为岩体引起的,为成矿有利部位(蔺婉莹等,2008)。但西南部(螺丝垫)大范围的低重力异常区原因情况不明。

4.2.2 高精度磁性特征

在邓家山地区开展1∶1万地面高精度磁测工作,使用加拿大产GSM-19T型微机质子磁力仪设备。日变、总基点、正常场、高度等改正后,计算出 ΔT磁异常,采用中国地质调查局RGIS软件(2010 版),使用国际地磁参考场IGRF模型(2010年参数) 对其数据进行化极、向上延拓等处理,最终绘制成果图件。

图5邓家山地区化探综合异常图

(1)地磁场总体特征

根据邓家山地区的物性采集的岩石磁化率(κ) 和剩余磁化强度(Jr)测定结果,矽卡岩平均磁化率 488.1×10-6 4π·SI、平均剩余磁化强度1309.8×10-3 A/ m,褐铁矿平均磁化率13165.8×10-6 4π·SI、平均剩余磁化强度4416.7×10-3 A/m,是有较强磁性;二叠系—三叠系的灰岩呈现低磁性的,是本次地面高精度磁测区内背景的主要岩性;弱磁性的花岗闪长斑岩等岩体(枝)是引起区内磁异常的主要地质体。

从本地区的地面高精度磁测数据判断,区内的磁异常值在-344~815.6 nT之间,总体上可以反映出整个工作区北负南正的磁场分布特征,变化较平缓,部分区域正、负异常交替(图7a)。对地面磁测数据进行化极处理后,获得ΔT化极磁异常,化极后的磁异常显示正值区范围较大,北部Wc1、Wc5及南部Wc3、Wc3异常为高正值磁异常、中部Wc2异常为低正值弱磁异常、北侧为负磁异常(图7b)。分别对区内的磁测数据进行向上延拓100 m、300 m、500 m 处理,延拓后的磁异常的正值范围逐渐增大,负值部分向北逐渐减小,随着增加异常上延高度,磁异常等值线渐变平缓,从不规则的形状变为椭圆状的形态,异常中心越明显。上延100 m、300 m的磁异常范围增大、分为东西2个磁异常(图7c、d),上延 500 m高度的磁异常的合为一体,与化极后的磁异常相比形态单一。

位场数据的向上延拓处理,可将浅部杂乱磁异常压制,突出深部较大磁性异常体。从磁测数据的不同延拓高度来看:向上延拓100 m,Wc2异常向龙垱沟深部合拢、Wc1向上竹林塘合拢、Wc3向凉亭脑合拢,Wc4、Wc5异常消失;向上延拓300 m,Wc2与 Wc3异常基本合拢。反映了多个磁异常在深部有合拢趋势,可能表明区内的岩浆活动不均匀(罗凡等,2019);随着向上延拓高度增加,区内逐渐消失的高磁异常为埋藏较浅的岩体(孟小杰,2014),从堡下—黄柏岩的磁异常比龙垱沟的磁异常早消失,表明堡下比龙垱沟隐伏岩体埋深浅。

(2)磁异常划分及解释

结合邓家山地区地质图可知,Wc1、Wc2正磁异常具有隐伏岩体引起的异常特征:异常具有一定的规模、异常值应明显区别于背景场;其形状多较规整,异常变化较平稳,形状多为环圆状、椭圆状或宽带状,符合岩体侵位形状特点(金鑫等,2008),可推断北部竹林塘长圆状高磁异常(Wc1)为断裂和地表花岗闪长斑岩脉(枝)引起的;龙垱沟—堡下一带属低正值环圆状弱磁异常(Wc2)与本区隐伏岩体的分布范围一致。

经露天采石场证实东南(凉亭脑)长条状高磁异常(Wc3)为辉绿玢岩脉引起的;南部(螺丝垫)高磁异常(Wc4)处断裂发育区且被第四系所覆盖,并处于村庄及露天采石场附近,可能地下水发育或人文干扰所引起的可能性较大;东部(望江山)窄长条状高磁异常(Wc5)为辉绿岩岩脉引起的。

图7邓家山地区磁法测量成果及化极磁异常向上延拓处理

a—磁异常等值线图;b—化极磁异常等值线图;c—上延100 m;d—上延300 m

1—△T正等值线;2—△T零等值线;3—△T负等值线;4—△T数值(nT)

4.3 物化探综合分析

根据区内地质、已知矿点信息及1∶1万土壤地球化学和重、磁的测量成果,结合Wc2磁异常分布范围,圈定邓家山地区隐伏岩体范围,并绘制出邓家山地区的物、化探综合异常图(图8)。

区内的Wc1和Wc2磁异常为浅表层灰岩分布区背景中明显的弱磁异常区域,且异常应具有一定规模,形状呈宽带状、环圆状,符合岩体侵位形状特点,可推断出隐伏岩体在深部的延伸范围和趋势。特别是Wc2磁异常具环圆状分布特征:即中间为磁力低、四周为若干个磁力高所环绕的磁异常组合,常与重力低重合、磁力高对应岩体接触带,是矿床主要赋存地段(黄启勋,1991),并向东异常变窄,可能为岩体呈突起状。区内土壤化学元素特征:表现为成矿前缘晕元素Au、Ag发育、成矿尾缘晕元素 W、Mo、Bi不发育,反应出本区受到剥蚀作用较弱,并处于成矿前缘,深部的Cu、Mo、W矿产未被剥蚀,即存在隐伏岩体(矿体)。

区内Wc2磁异常60 nT等值线附近区域与化探综合异常HT2区域绝大部分重叠、具有较好的吻合性,说明隐伏岩体的内外接触带区域是理想的成矿部位;且已知6个金、铜矿点位置大部分处于土壤化探异常的内部—中心及磁异常的外缘部位。

4.4 进一步勘查及找矿方向

4.4.1 远端浸染型金矿床与斑岩—矽卡岩型矿床关系讨论

目前观点认为:在斑岩成矿系统远端的沉积岩中也常可见微细浸染状金矿化,它们与斑岩型Cu-(Mo)-Au、矽卡岩型Cu-Au以及热液脉状Pb-Zn 矿化等构成一个由近及远的矿化序列(Sillitoe,2010)。

长江中下游地区(含九瑞)燕山期斑岩成矿的动力学背景存在古太平洋俯冲和华南陆内造山(再造)之争(杨航等,2023),成矿过程中,当围岩是碳酸盐岩,成矿流体与围岩相互作用,在接触带可以形成矽卡岩型 Cu 多金属矿床,沿层交代出现 Cu-Pb-Zn矿;在浅部形成脉状 Pb-Zn-Ag矿以及低温热液脉型Au-Ag-Sb-Hg矿(毛景文等,2014;杨航等,2023)。

图8邓家山地区物化探综合异常图(底图为化极的磁测数据)

1—化探综合异常;2—磁法异常;3—已知隐伏岩体等深线;4—推测隐伏岩体等深线;5—深钻孔及隐伏岩体顶面等深值(m);6—断层、破碎带及编号;7—矿点(金:黄、铜:绿)

据长江中下游成矿带金矿与斑岩-矽卡岩型铜矿关系研究表明:铜陵地区的杨冲里金矿与区内矽卡岩型铜矿为同一区域的两次成矿事件,并是该成矿系统的末端成矿(施珂等,2019);鄂东南地区沉积岩中的(远端)浸染型金矿与岩浆活动之间的时空联系密切,不仅将取得赋存于沉积岩中金矿的找矿突破,而且为寻找深部隐伏的斑岩-矽卡岩型矿床,开辟广阔的找矿空间(余国飞等,2020)。

邓家山铜矿、金矿有两个显著的地质特征,一是浅部的远端浸染型金矿与断裂、岩脉关系密切; 二是铜(钼)矿床产于侵入岩体与灰岩接触带的矽卡岩。

区内竹林塘金矿被确认为(丰山洞)斑岩成矿系统外围(远端)浸染型金矿床(谢桂青等,2017;余国飞等,2020);在丰山洞矿田内,沉积岩中微细浸染状金矿与热液脉状铅锌(金)矿、斑岩-矽卡岩型铜金矿似乎可以构成一个与斑岩体有关的矿化序列,竹林塘3种矿化类型的矿石中均发现碲化物、类似矿物组合暗示它们可能为同一成矿系统(谢桂青等,2017)。

从以上观点反映出,区内存在以F5 断裂为界的东、西2个成矿系统(中心):一个为已知的竹林塘金矿点(及相近的落鹰嘴金矿)与丰山洞斑岩-矽卡岩型铜矿组成同一成矿系统(谢桂青等,2017);另一个为堡下金矿点与另一个斑岩-矽卡岩型铜矿组成同一成矿系统,其对应为Wc2磁异常推测堡下—黄柏岩背斜核部的隐伏斑岩体,即为要寻找的斑岩矽卡岩型铜矿。

总之,区内竹林塘、落鹰嘴、堡下金矿点是远端浸染型金矿床(点),是寻找斑岩型‒矽卡岩型铜矿床的重要标志,对寻找深部隐伏斑岩-矽卡岩型铜矿床具有重要的指示意义。

4.4.2 远端浸染型金(银)矿床

竹林塘、落鹰嘴金矿化处于丰山洞斑岩外围,是属丰山洞铜矿一个成矿系统。在竹林塘—落鹰嘴一带存在化探异常HT1以Au、Ag为主,区内发育有受F1、F3 断裂控制的岩脉,蚀变角砾带Sb1、Sb2分别长640 m、1600 m,并已发现有Au、Ag矿化,因而该区内地表—浅部寻找远端浸染型(硅化构造角砾)金银矿是有重要潜力。

4.4.3 隐伏岩体的矽卡岩型铜钼矿床

在龙垱沟—堡下一带存在弱磁异常Wc2,面积大、边部环圆状分布磁异常,与化探异常HT2区域基本吻合,据Wc2环圆状弱磁异常形态,其向北东延伸至堡下东部、且堡下—黄柏岩背斜核部。一般距离岩体越近岩脉越多、越宽、种类亦越多,根据邓家山村—堡下—黄柏岩一带地表出露大量的岩脉 (枝),可作为探寻隐伏岩体的直接标志(袁奎荣, 1990);结合15~19线邓家山村—堡下脉岩与隐伏岩体界面呈小角度斜交特征,推断岩体顶穹面向上延至堡下—黄柏岩背斜核部处,并受F10 断裂影响,在背斜核部岩体必会呈岩突状(Wc2异常向东变窄),必将是岩体控制了矿体的产出,背斜和断裂构造控制了矿体的产状及规模(陈可等,2021),综合各类因素而推测隐伏岩体必向北东部延伸至堡下—黄柏岩背斜核部。

结合区域应力作用下形成的褶皱、断裂构造、侵入体顶部构造(矽卡岩接触面)是成矿结构面(薛建玲等,2020),反映出区内的堡下—黄柏岩背斜核部及断裂F10 是良好的成岩成矿结构面,因此堡下金矿化是东部堡下—黄柏岩背斜核部隐伏的斑岩-矽卡岩型矿床成矿系统的末端成矿。

据已有钻探资料:龙垱沟矿段ZK15-4、ZK17-2、ZK17-3、ZK19-3 控制隐伏岩体的标高-400~-344 m,其岩体等深线向NE变浅,推测至堡下—黄柏岩背斜核部隐伏岩体的标高为-275 m(图8);且已发现接触带矽卡岩厚为10~30 m、铜钼矿体厚 5.01~14.55 m;以往勘查在堡下矿段仅施工了浅孔 (小于88.09 m),深部无工程控制。综合地物化方面的资料,堡下—黄柏岩背斜核部空间易赋存的隐伏岩体,受F10 影响且埋深变浅、可能会呈突起状,接触带的矽卡岩厚度也会增大、铜钼矿体将增厚(图9),可能达中—大型规模。

5 结论

(1)邓家山地区成矿条件较优越,邓家山村— 堡下—黄柏岩倒转背斜具有容岩赋矿空间,岩浆岩中成矿元素含量高、浓集系数大,岩浆与矿化有着密切联系,可提供成矿必要的物质来源,且处于具有深部物质来源的丰山洞—城门山NWW深断裂带之中。

图9邓家山地区铜(钼)金成矿模式图

1—下三叠统;2—上二叠统;3—下二叠统;4—上石炭统;5—上泥盆统;6—志留系;7—花岗闪长斑岩(石英斑岩);8—矽卡岩;9—矽卡岩化铜 (钼)矿体;10—层间铜矿体;11—角砾岩型金矿体;12—斑岩型钼矿体;13—断层;14—钻孔

(2)邓家山地区的地球化学与地球物理资料研究表明,中部环圆状的弱磁异常(Wc2)、低重力异常、土壤化探(AP2)综合异常与本区已知隐伏岩体、金矿化点的分布、对应关系明显,推测区内隐伏岩体向北东延伸,即从龙垱沟向NE延伸至堡下—黄柏岩背斜核部。

(3)据区内金矿点、铜钼矿床地质特征,反映出竹林塘、落鹰嘴、堡下金矿点是远端浸染型金(银) 矿床,是寻找斑岩型‒矽卡岩型铜矿床的重要标志。区内存在以F5 断裂为界的东、西二个成矿系统(中心):一个为已知的竹林塘金矿点(及相近的落鹰嘴金矿)与丰山洞斑岩-矽卡岩型铜矿组成同一成矿系统;另一个为堡下金矿点与另一个斑岩-矽卡岩型铜矿组成同一成矿系统,其对应为Wc2磁异常推测堡下—黄柏岩背斜核部的隐伏斑岩体,即是要寻找的斑岩—矽卡岩型铜矿。

(4)据已有钻探资料:龙垱沟矿段隐伏岩体等深线向NE变浅,推测延至堡下—黄柏岩背斜核部隐伏岩体的标高为-275 m,且已有接触带矽卡岩厚为10~30 m、铜钼矿体厚5.01~14.55 m;堡下矿段深部无工程控制,据综合地物化方面的资料,堡下— 黄柏岩背斜核部空间易赋存的隐伏岩体,受F10 断裂影响,接触带的矽卡岩厚度增大、铜钼矿体也将增厚,可能达中—大型规模。

致谢 以上资料主要来源江西省地质局第二地质队各位同仁历年在邓家山地区所做工作资料,在此向各位同事、审稿专家及编辑表示谢意。