摘要

Phabon金矿是老挝境内首个发现的方解石型金矿,矿体赋存于下二叠统的厚层灰岩中,主要受构造控制。为了寻找矿区深边部隐伏矿体,缓解矿山对后备资源的需求,本文以Ⅴ号矿体为研究主体,采用构造地球化学测量方法对其中19种元素数据进行统计分析,通过对比已知区未知区地球化学特征,认为Au的成矿过程与Hg、Ni、As的富集有密切关系,其元素组合有一定的找矿指示意义,矿体首尾部出现前缘晕和尾晕叠加现象,分带序列排列复杂且出现“反分带”现象,预测矿区深部存在隐伏矿体。该方法补充和完善了已有成矿模型,可为深边部隐伏矿的预测提供数据支撑,指导矿山开发。

Abstract

Phabon gold mine is the first discovered calcite-type gold deposit in Laos. The ore body is hosted in thick layers of Lower Permian limestone and is mainly controlled by tectonics. To search for concealed ore bodies in the deep and peripheral parts of the mining area and alleviate the demand for reserve resources, this study takes the No. 5 ore body as the research subject and uses the tectonic geochemical survey method to statistically analyze the data of 19 elements. By comparing the geochemical characteristics of the known and unknown areas, it is believed that the mineralization process of Au is closely related to the enrichment of Hg, Ni, and As, and the combination of these elements has certain exploration significance. The leading and trailing halos overlap at the head and tail of the ore body, and the zonation sequence is complex with "reverse zonation" phenomena. It is predicted that there are concealed ore bodies in the deep part of the mining area. This method supplements and improves the existing mineralization model and can provide data support for the prediction of concealed ore bodies in the deep and peripheral parts, guiding the development of the mine.

0 引言

自19世纪构造地球化学概念首次被提出以来 (Sorby,1983),国内诸多学者对不同级别构造地球化学理论、构造岩、构造流体、构造成矿作用等方面进行了研究,并将构造地球化学应用于成矿动力学中(章崇真,1979,1983;陈国达和黄瑞华,1984;涂光炽,1984;邹海俊等,2006)。在构造地球化学理论的指导下,通过综合分析地质构造和地球化学异常数据,可以确定有利的成矿区段,实践证明构造地球化学测量具有显著的找矿成果(钱建平等, 2017;梁平等,2018;李衣鑫等,2020;宋威方等, 2022)。

2008年至今,前人对Phabon金矿床开展了科学研究,取得了一定的认识。张瑞华等(2011)通过对矿区内构造形迹、构造组合特征和区域构造环境研究,提出金矿床成矿与韧脆性剪切带关系密切;李孝红等(2011①)通过开展地球化学特征研究,认为矿床属于低温热液型。杨海林等(2013②)研究了矿区蚀变与成矿的关系,提出矿床属于低温热液交代-充填类型的观点;冯建忠等(2016)通过对若干地球化学剖面采样进行常量与微量元素分析,认为矿床属于剪切压溶型;牛英杰等(2018③)通过建立矿区三维地质模型,理清了矿体空间赋存状态等。 前人工作虽取得了一定的研究成果(戴富余和牛英杰,2014;史老虎等,2016;杨昌正等,2017;王杰亭等,2018;王自力,2020),但在深部地球化学特征、 成矿与构造的关系以及深边部隐伏矿预测方面仍存在局限性。本文采用构造地球化学测量方法开展研究,首次将构造控矿与地球化学进行综合分析并确定与成矿关系密切的元素组合,对比矿体前缘晕和尾晕叠加现象并进行了深边部隐伏矿体预测,有效指导了矿山生产。

1 区域地质背景

Phabon金矿床地处东南亚中南半岛中北部,大地构造位于特提斯构造域东段(Ⅰ级),属印支陆块区(Ⅱ级),墨江—黎府火山弧带(Ⅲ级)与北长山火山弧带(Ⅲ级)的交会部位靠近墨江—黎府火山弧带一侧(图1),总体地质构造复杂,其主要构造单元可与毗邻的中国云南、越南、柬埔寨、泰国等的构造单元相互连接和延伸(王宏等,2015)。出露地层有泥盆系—石炭系黑色薄层状泥岩、下二叠统厚层灰岩、上二叠统安山岩、中—上三叠统浅粉色厚层粉砂岩、第四系等地层,其中下二叠统地层是区内最有成矿价值的赋矿层位。成矿区划上,Phabon金矿床位于北东向琅勃拉邦构造成矿带与北西向长山构造成矿带交会部位,区内构造活动强烈,岩浆活动频繁特别是在二叠纪岩浆侵入活动多与同时期金矿化相关,成矿条件极为有利。

2 矿床地质特征

2.1 地层

研究区出露包括泥盆系—石炭系黑色薄层状泥岩、下二叠统厚层灰岩、上二叠统安山岩、中—上三叠统浅粉色厚层粉砂岩及第四系地层(图2),其中泥盆系—石炭系黑色薄层状泥岩主要分布于L1 采矿权区西部,主要为泥质粉砂岩,伴有硅化和糜棱岩化现象,局部夹凝灰质泥岩。下二叠统厚层灰岩分布于矿区中部,呈北北东向不规则透镜状断续分布,为海相碳酸盐岩岩层,产状为100°~150° ∠30°~50°;上二叠统安山岩覆盖于灰岩之上,斑晶由斜长石及暗色矿物组成,偶见环带及熔蚀结构; 中—上三叠统浅粉色厚层粉砂岩则分布于矿区西部及南东部,灰岩两侧,占矿区总面积的47%,为陆相红层细砂岩。第四系:主要分布于沟谷及低洼地带(F1断裂附近),占矿区总面积的5%。

2.2 构造

区内主要有3组断裂:北东向断裂、北北西向断裂、北西向断裂。其中,北东向断裂最为发育,主要表现为F1、F2断裂,该组断裂为琅勃拉邦深大断裂的次级断裂。北北西向断裂为矿区的容矿断裂,北西向断裂多为小规模后期断裂,对矿体有一定破坏作用。

2.3 岩浆岩

研究区内未见侵入岩体,但在外围深部钻探时发现辉长岩,呈岩枝状产出,岩石主要由斜长石、普通辉石以及少量石英、磷灰石及金属矿物组成。局部发现有分散的Mo、Bi、Cu异常,初步推断外围深部有岩浆活动,有待进一步验证。

2.4 矿体特征

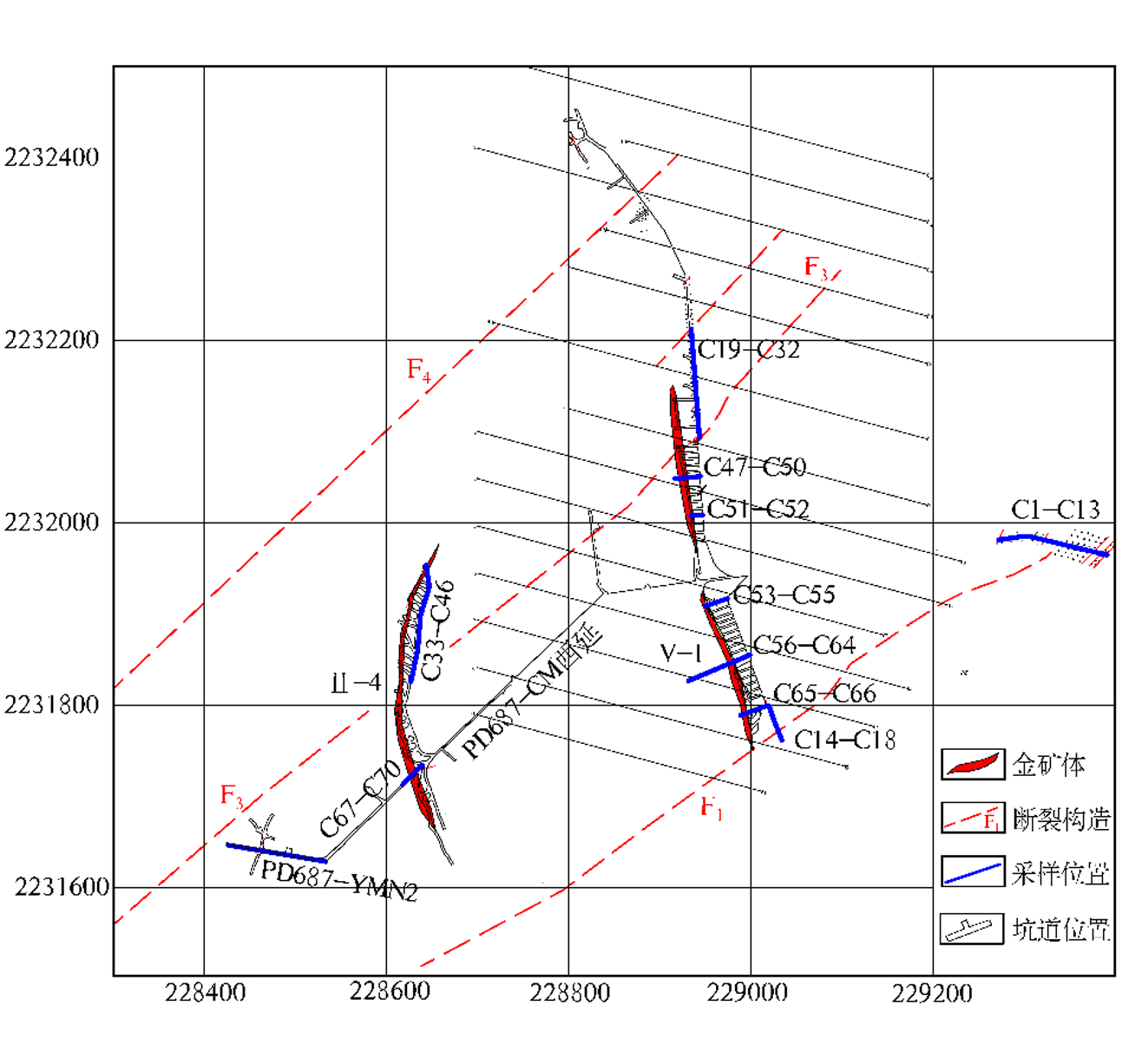

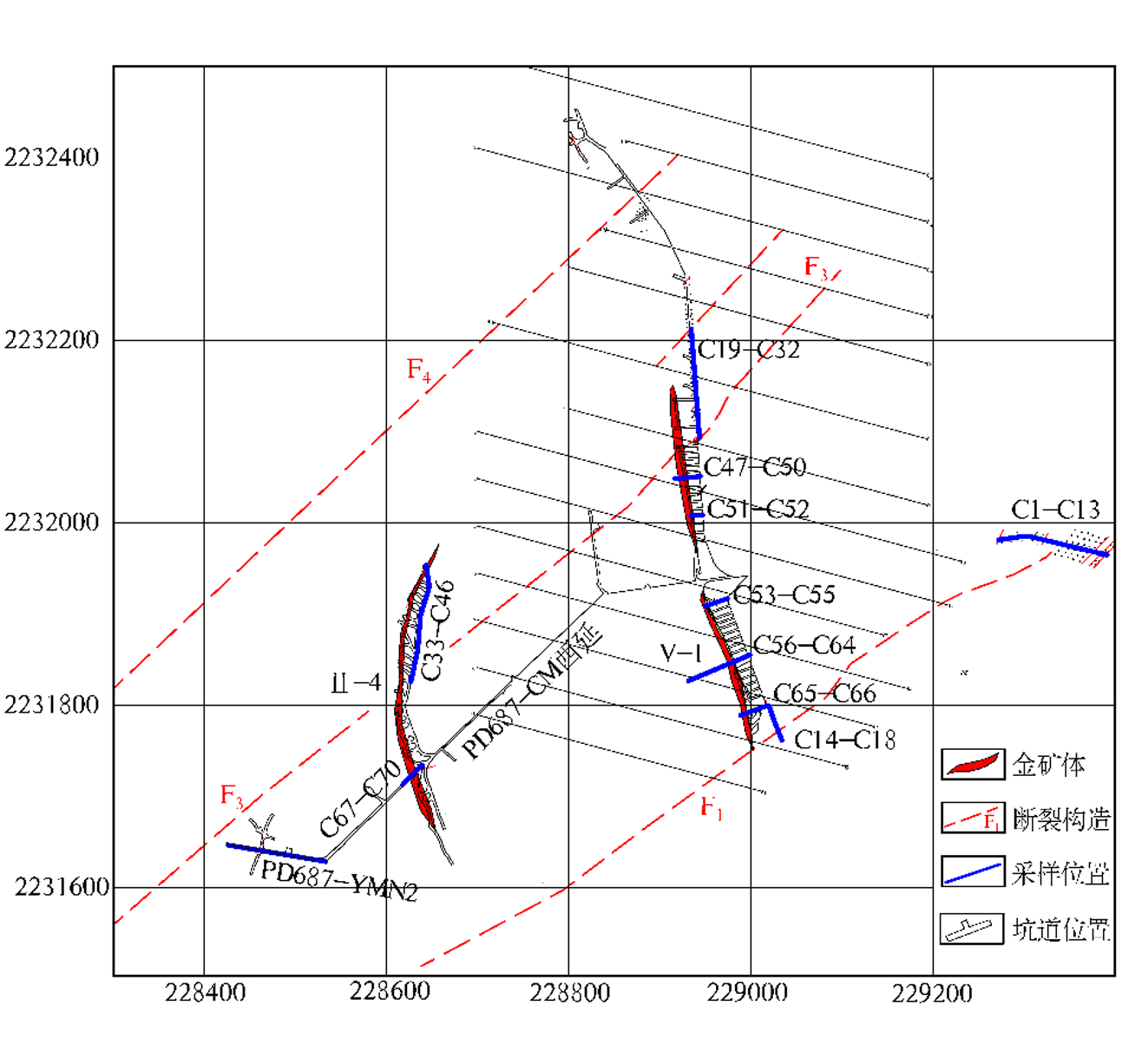

研究区发现岩金矿体7条(Ⅴ-1、Ⅱ-2、Ⅱ-4、Ⅱ-5、Ⅲ-1、Ⅳ、Ⅵ号矿体)和表层红土型金矿体11处 (H1~H11)(图2),其中岩金矿体产于下二叠统厚层状灰岩中,受北北西向(倾向南西)构造控制,多呈大小不一的扁豆状形态,且在两端尖灭处常出现分叉现象。V-1矿体分布于A20~A15号勘查线间,共有52个工程控制,现有工程控制表明V-1矿体是本区规模最大的金矿体,整体呈薄脉状、透镜体状,沿走向和倾向基本稳定,局部变化大,存在分支复合和尖灭再现的现象,矿体与围岩界线基本明显(牛英杰等,2020④;辛建伟等,2012⑤)。

图2老挝Phabon金矿床地质图

1—第四系;2—中-上三叠统浅粉色厚层粉砂岩;3—下二叠统厚层灰岩;4—泥盆系-石炭系黑色薄层状泥岩;5—金矿体;6—红土型金矿;7— 断裂;8—韧性剪切带;9—产状

图3研究区矿石照片

a—方解石中的褐铁矿;b—方解石中的黄铁矿;c—雌黄沿方解石细脉分布;d—雌黄雄黄呈团块状灰岩中分布

矿石中金属矿物的存在相对稀少,主要以铁的氧化物为主,少量黄铁矿、雌黄、雄黄(图3a~d),并偶尔发现毒砂和黄铜矿。脉石矿物主要由方解石等碳酸盐矿物组成,次要矿物为石英和长石,而绿泥石的发现相对较少。矿石的结构类型包括含有生物屑的砂屑结构、粉状和细晶结构、不等晶结构以及其他形状的粒状结构。蚀变类型主要有“红化”、碳酸盐化、硅化和白云石化等,而金的矿化与 “红化”、碳酸盐化和硅化过程密切相关。

3 样品采集与分析

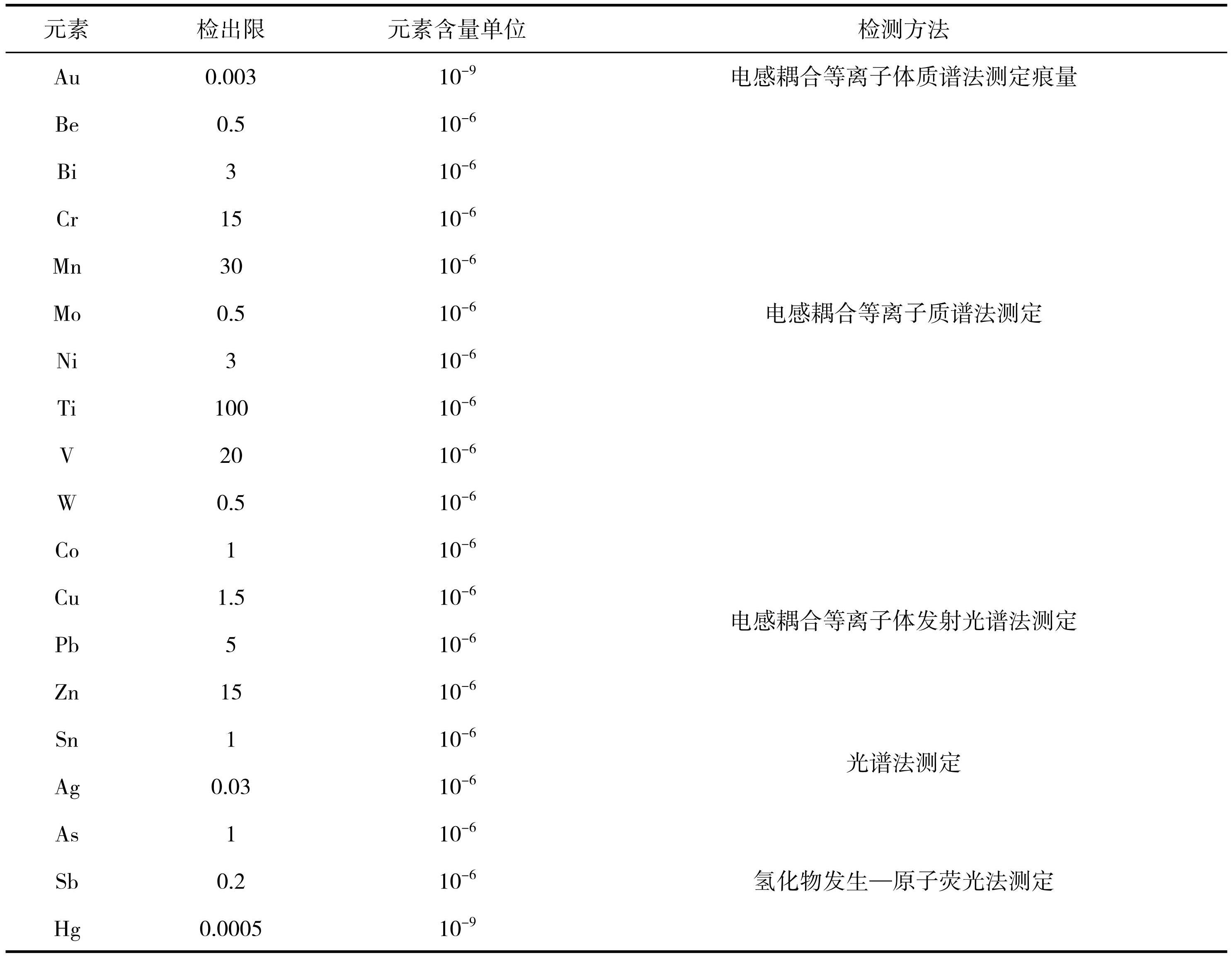

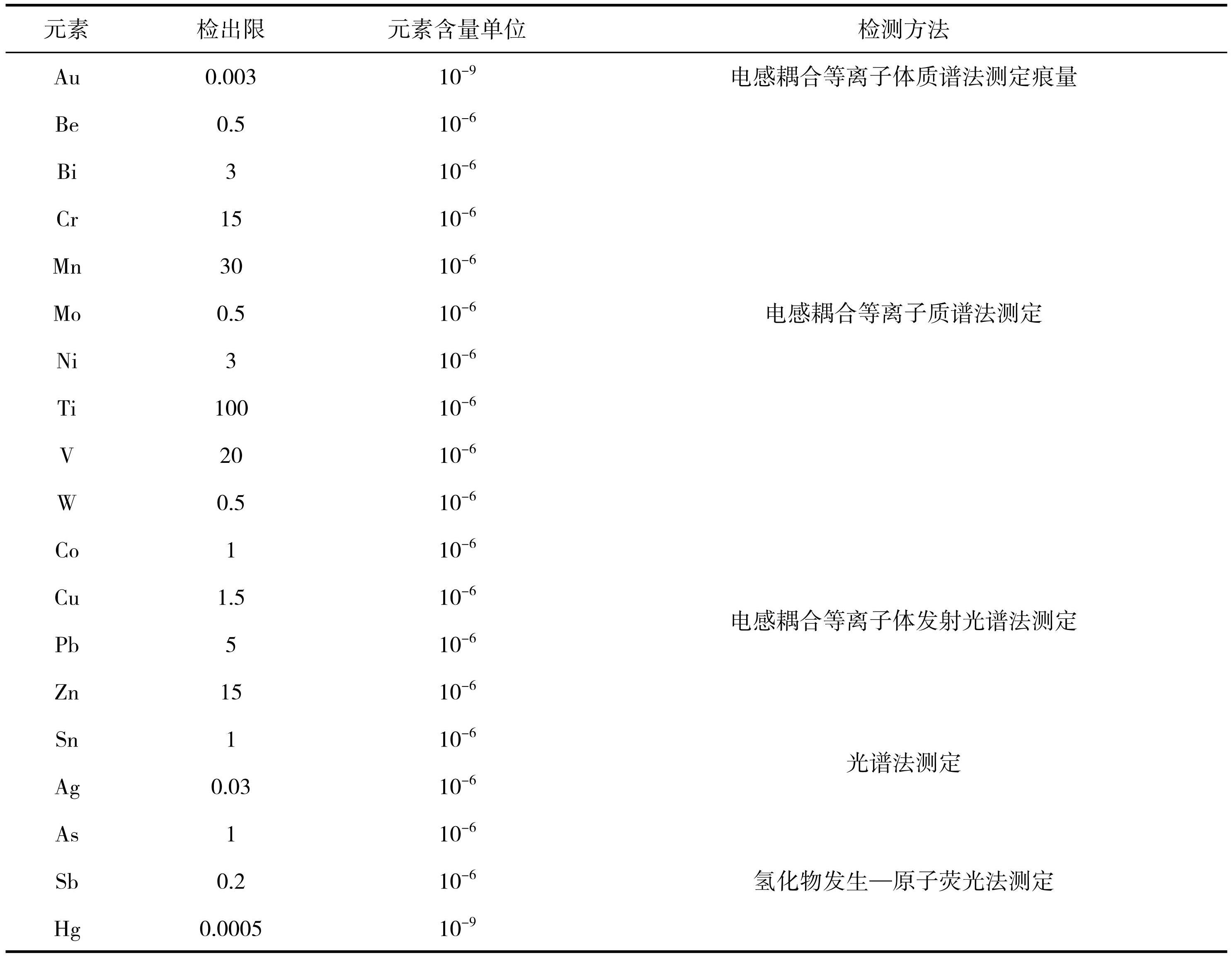

本研究中主要采集样品为Phabon金矿床的 PD687中段、PD737中段、PD787中段、PD838中段、 PD888中段与构造有关的岩石样、角砾岩、裂隙充填物等(图4、图5)。局部区域受巷道塌陷和采空区等因素的限制则沿构造线采集,总计收集了815件样品,每件样品的重量在1~2 kg之间。在采样过程中,详录了采样点附近的地质特征,并对样品矿化特征等进行了初步判断,以确保采样的定位精度和客观代表性。样品测试过程严格按照《地质矿产实验室测试质量管理规范》(DZ/T 0279.13-2016)相关要求进行,分析方法和检出限如下(表1):

图4PD687采样位置图

图5PD687典型样品

a—北北西向“红化”蚀变岩;b—V-1矿体;c—No.03 北西向角砾岩;d—北东向断层泥;e—北东向F1断裂裂隙充填物;f—北北东向断裂粗晶方解石脉

表1分析方法及检出限

利用SPSS 23.0软件对元素分析数据处理后求计算地球化学异常下限值与背景值:(1)将原始数据转化为对数值,(2)反复用(X±2.5S)进行特高值和特低值剔除;直到其满足对数正态分布,将剩余数据进行统计可计算出元素背景值和异常下限。

(1)

(2)

(3)

式(1)~(3)中:xi为剔除特高值和特低值后剩余的数据值;N为剩余数据的个数;C0 为背景的对数;S为取对数后数据的标准离差;CA 为异常下限的对数。

4 元素组合特征

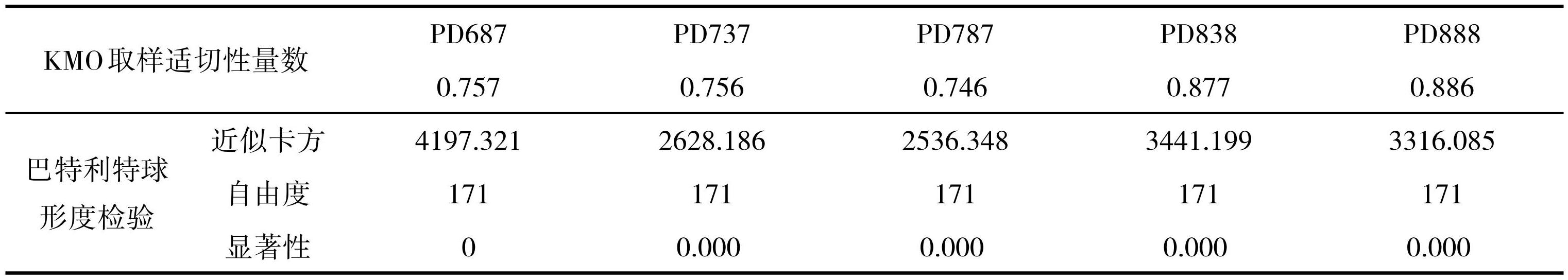

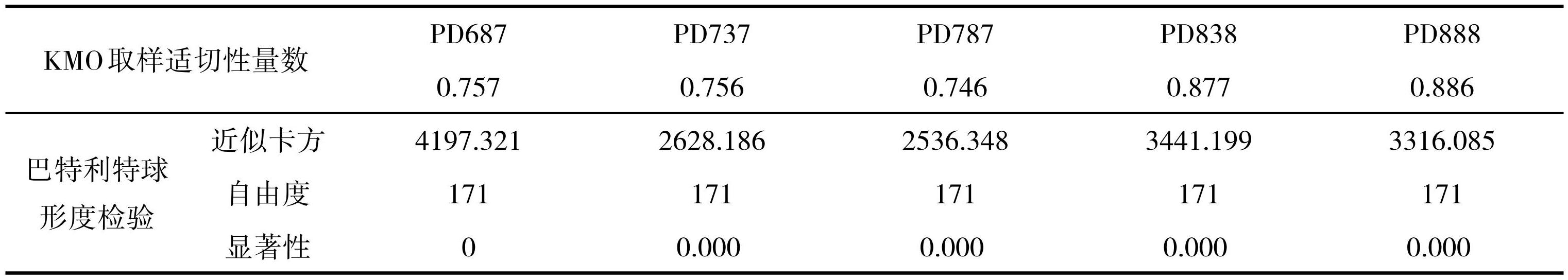

在特定的地质过程中,具有相似地球化学性质的元素会表现出类似的迁移富集规律,从而形成特定的元素组合(郭泽华等,2019)。KMO检验 (Kaiser-Meyer-Olkin)和Bartlett球度检验(Bartlett test of sphericity)的结果评估显示,样品KMO度量值均大于0.5(表2),且Sig.值都小于0.05(刘仁志, 2019),表明Phabon金矿床样品检测结果适合进行因子分析和R型聚类分析。

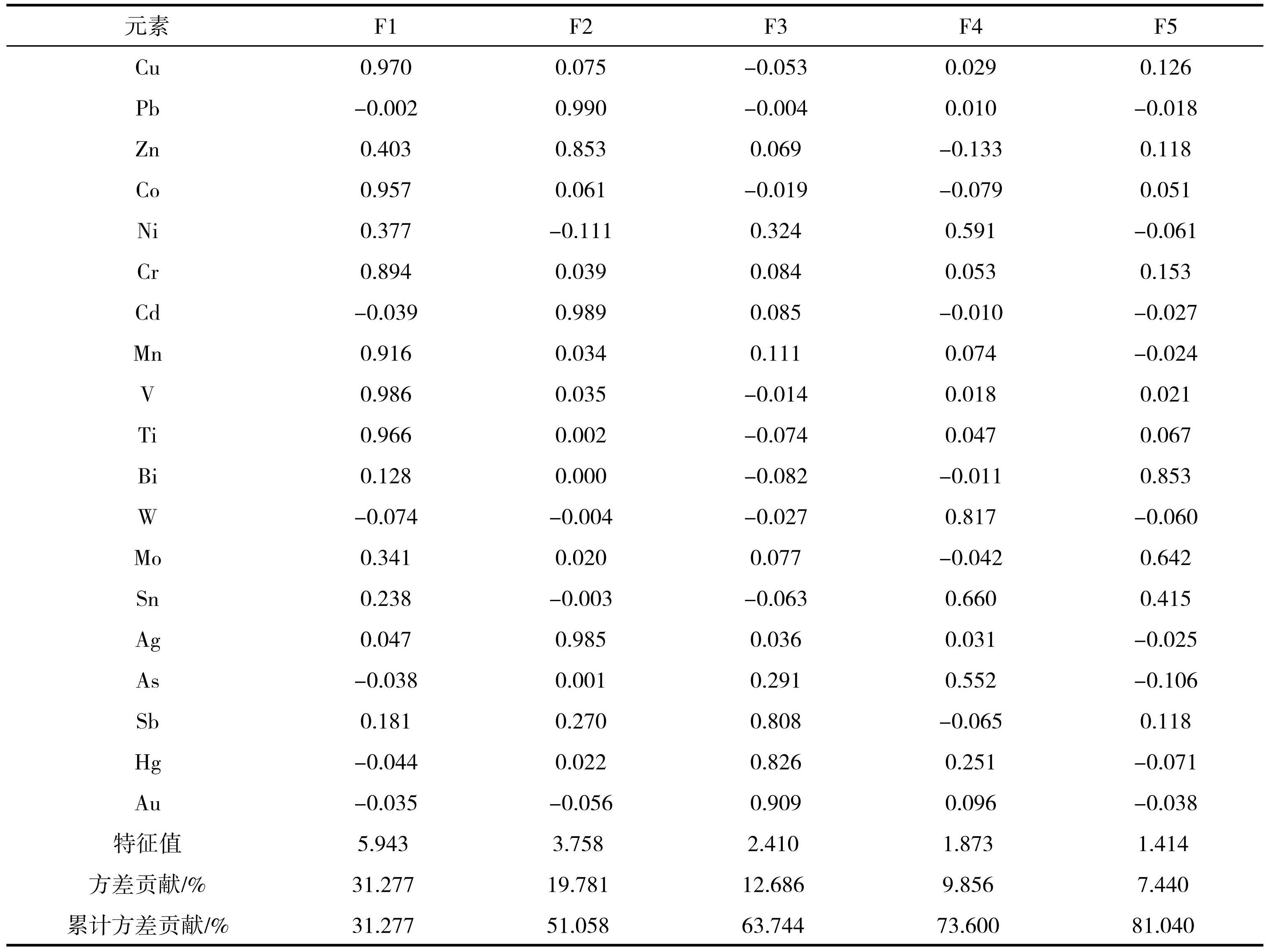

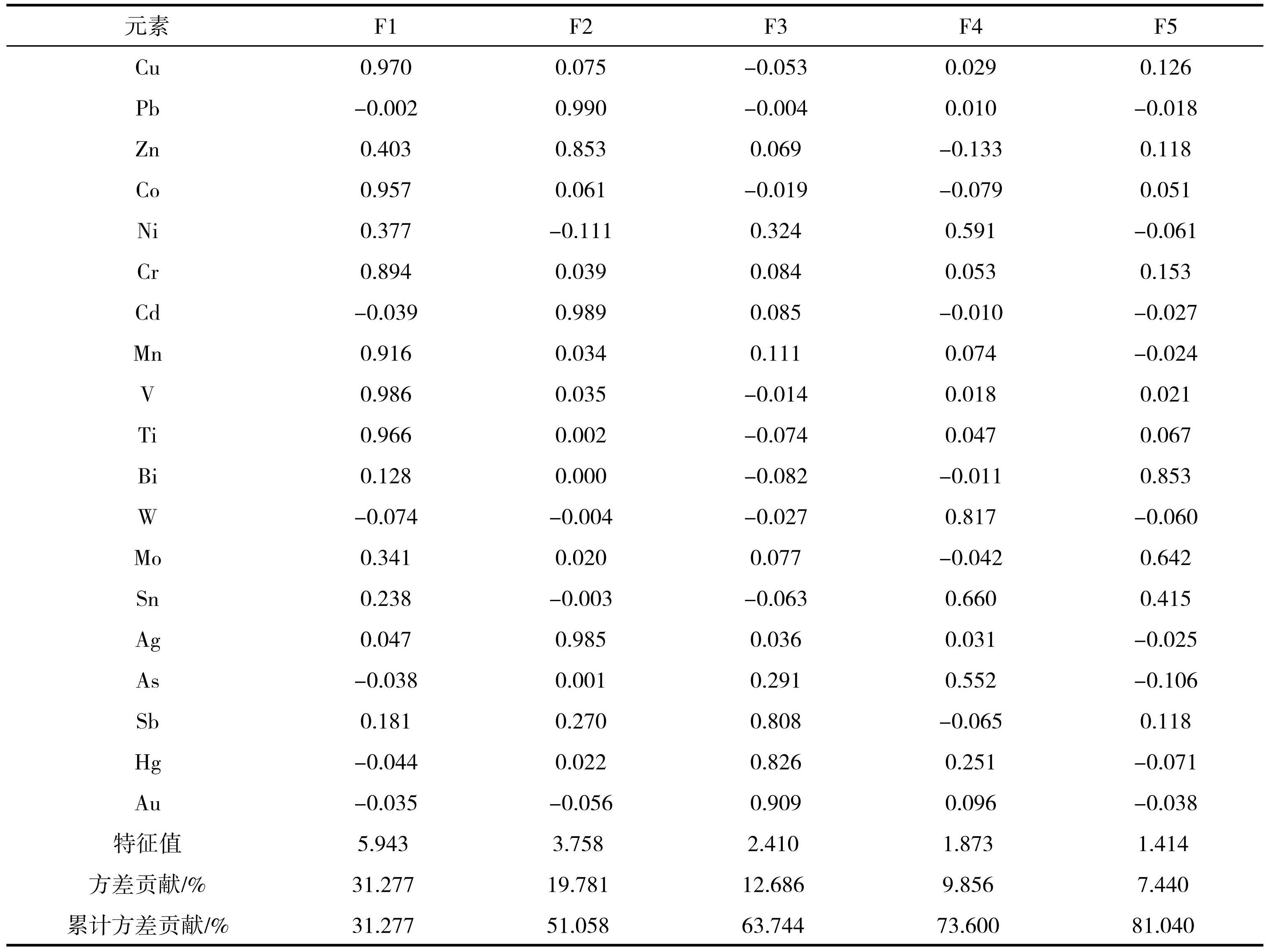

为了准确地揭示各元素之间的组合关系,本文选择PD687、PD737、PD787、PD838、PD888等中段样品检测结果,运用因子分析和R型聚分析相结合的方法进行综合分析。最大方差正交旋转因子载荷矩阵(表3)结果显示:当正交旋转因子载荷的特征值大于1时,19种元素可以划分为5个组合。具体的元素分组如下:F1组合包括Cu、Co、Cr、Mn、V和 Ti;F2组合包括Pb、Zn、Cd和Ag;F3组合包括Sb、Hg 和Au;F4组合包括Ni、W、As和Sn;F5组合包括Bi 和Mo。这5个组合累计方差贡献达到81.040%,说明分组引起的变异在总变异中占比较大,分组对因变量的综合影响力较大。从因子分析中提取的这些因子变异可以较好地解释所有变量的变异情况,因此,因子分析得出的元素分组结果可用于选择与 Au元素成矿有关的元素组合。

表2Phabon金矿床中段样品 KMO与Bartlett检测

表3最大方差正交旋转因子载荷矩阵

R型聚类分析谱图结果显示(图6),当距离系数为0.30时,元素分组如下:F1组合为Cu、Ti、V、Co、 Mn、Cr、Ni、Sn和Mo;F2组合为Pb、Ag、Cd和Zn;F3 组合为Sb、Hg和Au;F4组合为W和As;F5组合为 Bi。建立Au元素因子分析模型 Au=0.31277F1+ 0.19781F2+0.12686F3+0.09856F4+0.07440F5。因子模型显示:Au在 F3组合所占比重最大,在其他组合所占比重较小,说明F3组合元素Sb、Hg的富集与 Au 元素成矿有直接关系。

通过热液矿床元素分带模型示意图和戈尔德施密特元素地球化学理论指导,确定F1元素组合 Cu、Co、Cr、Mn、V、Ti为尾缘共生特征指示元素组合,表征为成矿热液与围岩接触形成的高温元素共生组合;F2元素组合Pb、Ag、Cd、Zn为中低温指示元素组合。F3元素组合Sb、Hg、Au为近矿特征指示元素组合,表征为与Au 元素成矿有关的中低温成矿元素共生组合;F4元素组合W、As为有一定的指示作用。

5 构造原生晕空间特征

5.1 线金属量和元素变化指数表

20 世纪90年代至今,随着地质找矿工作的深入开展,针对长期困扰地质工作者的反分带现象,即热液矿床原生晕轴向分带序列中前、尾晕指示元素的出现位置与标准序列存在显著差异的问题(卿成实等,2011),李惠等(2014)对中国金矿主要类型和不同规模矿床的原生晕轴向(垂向)分带序列规律进行了统计分析,并总结出以下中国金矿床原生晕综合轴向分带序列:B-As-Hg-F-Sb-Ba(矿体上部及前晕)→Pb-Ag-Au-Zn-Cu(矿体中部)→W-Bi-Mo-Mn-Ni-Cd-Co-Ti(矿体下部及尾晕)。本文采用 C.B.格里戈良的计算方法,对Phabon金矿床深部垂直分带进行研究,线金属量和元素变化指数表如下:

图6R型聚类分析谱图

表4元素原生晕标准化线金属量

线金属量ML是格里戈良分带指数法中的评估某一个元素在某条测线富集程度的一个值。其计算公式为:

(4)

式(4)中:Ci 为样品中某个元素的含量;N为参加计算的样品数目。本研究针对Phabon金矿从 PD687中段到PD888中段5个中段进行系统取样,分析 Au、As、Zn、Co、Ni、Bi、Sb、W、Mo、Mn、Ti、V、Cr、 Ag、Sn、Be、Hg、Cu、Pb这19种元素含量(表4),鉴于本研究中的样品均采用等间距取样方法,因此在计算过程中,笔者选择了元素的平均含量作为元素线金属量的计算依据。

分带指数(D)(表5)是用来衡量某种元素在特定深度剖面上的异常值相对于该剖面上所有指示元素异常值总和的线金属量比例,其计算公式:

(5)

式(5)中:Dij 为j深度上第i个元素的分带指数, mLij 为在断面上j深度时第i个元素在特定深度剖面上的异常值, 在断面j深度时m个元素在特定深度剖面上的异常值总和(白玉秀等,2019),经过计算可得各种元素在不同深度上的分带指数和变化如下:

表5元素分带指数

表6元素变化指数

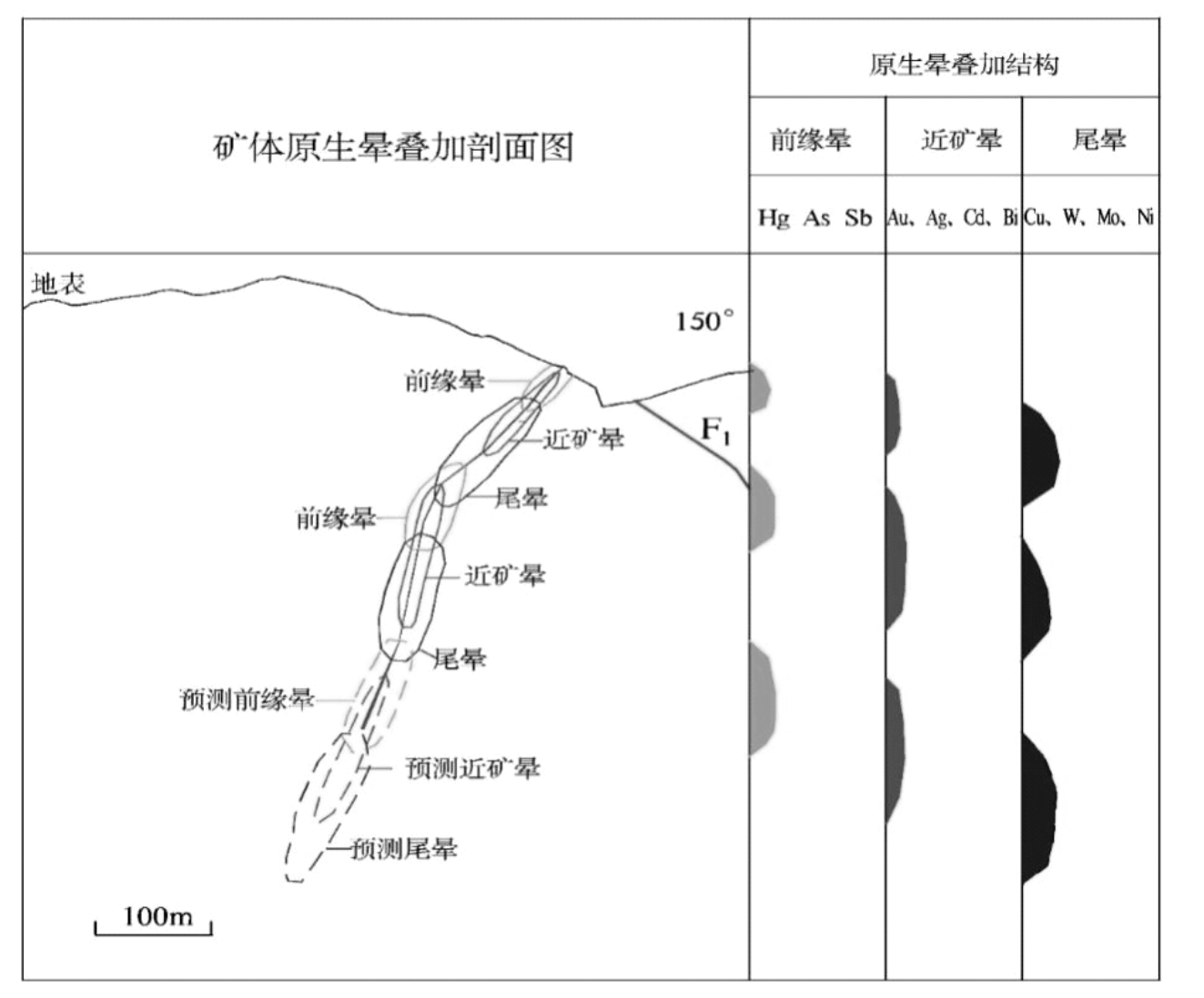

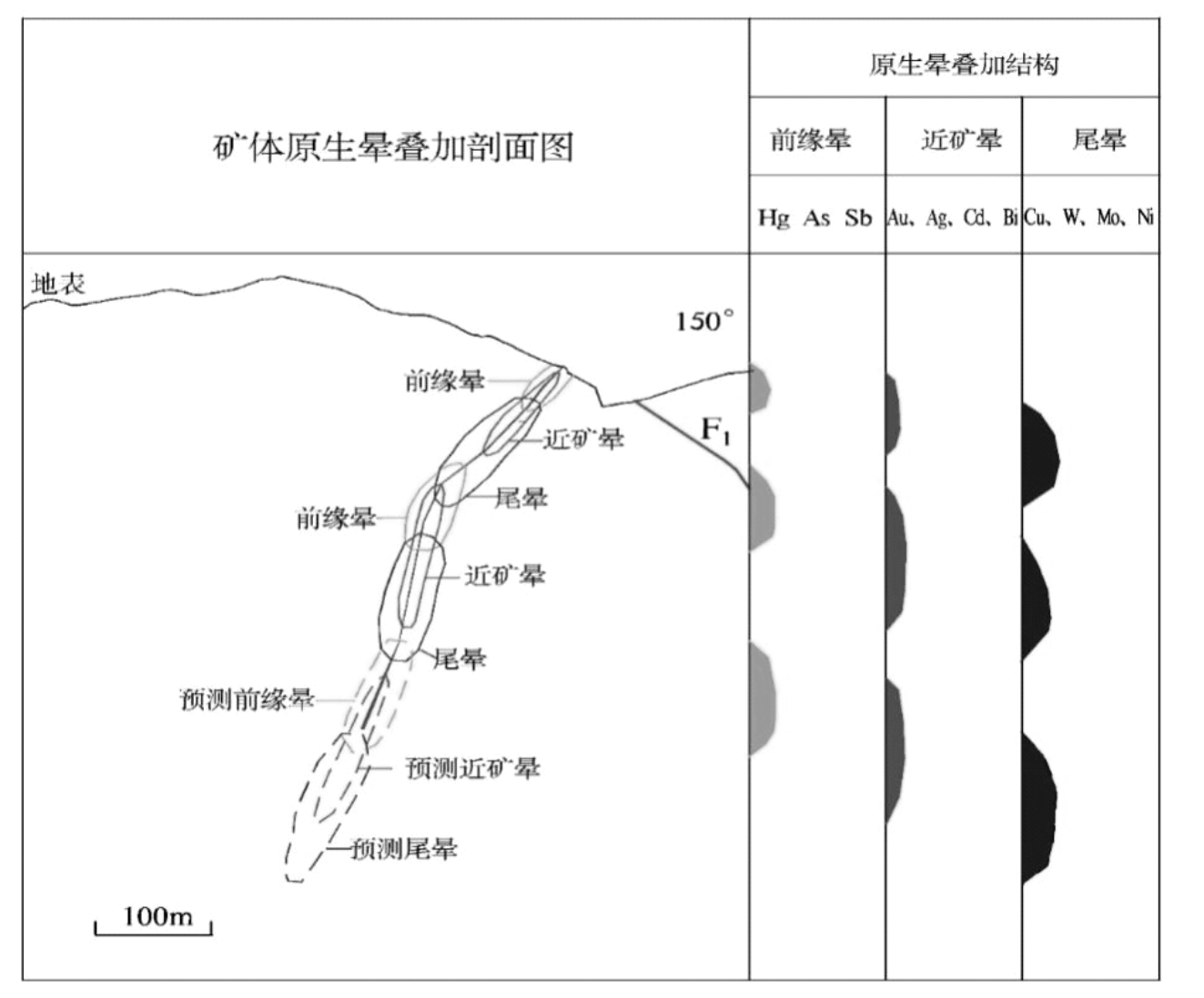

在这项研究中,采用了一种通过比较向上和向下变化指数差值的方法来划分元素分带序列。该差值可以反映出元素垂向迁移能力的相对强弱。具体来说,较大的差值意味着元素向上迁移能力较强,而较小的差值则意味着元素向下迁移能力较强。计算公式如下:△G=G上-G下,其中G上是向上变化指数,而G下是向下变化指数。通过计算△G值能够揭示元素在垂向上的迁移能力分布规律,从而进一步理解矿床的地球化学特征和成因机制。研究分析表明,矿体元素的分布存在反序现象或叠加分带序列,可能是由矿化叠加引起的。经确认,Phabon 金矿前缘晕元素为Hg、As、Sb,矿体中部晕元素为 Au、Ag、Cd、Bi,尾晕元素为Cu、W、Mo、Ni(表6)。

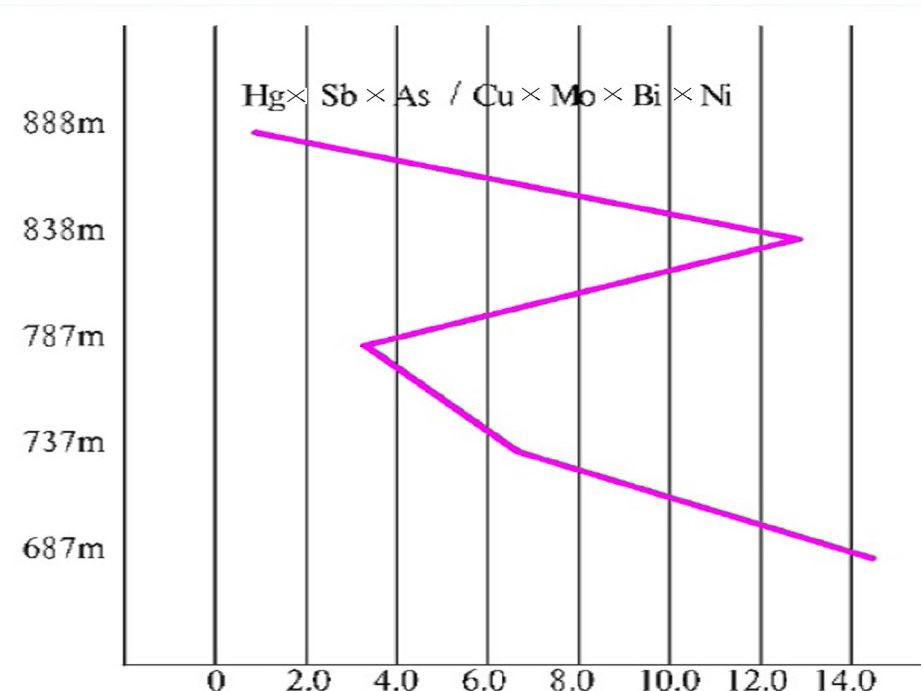

图7矿体原生晕叠加剖面图a

(Au、Hg元素含量单位为10-9,其他元素为10-6)

图8矿体原生晕叠加剖面图b(10-6)

5.2 原生晕轴向叠加结构特征

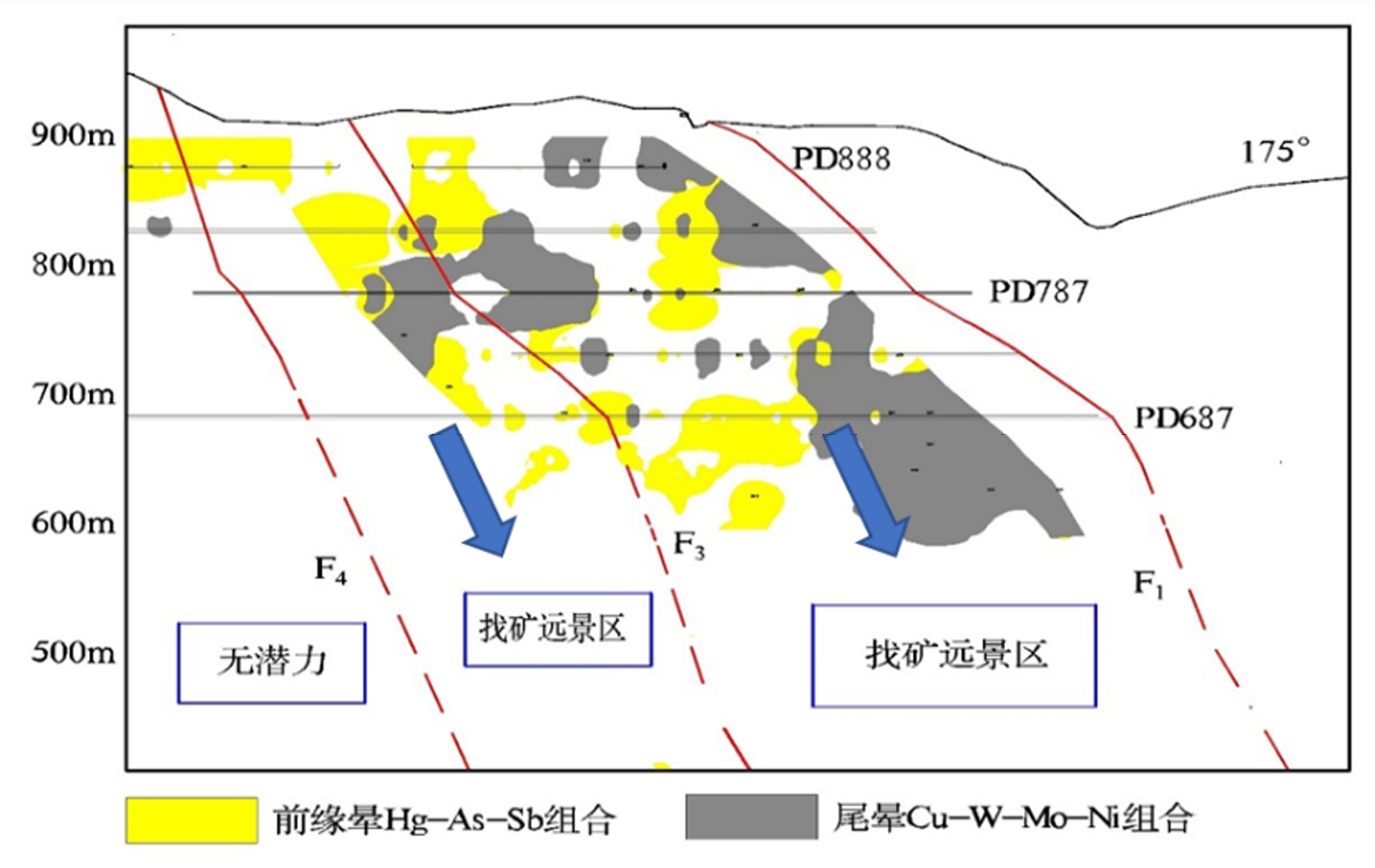

由图6可以看出:Au、Hg、As元素异常相对比较连续,且大面积分布于PD687中段至PD888中段之间,其中Au、Hg、As分别在PD888中段、PD737中段附近出现高值集中区,且异常范围较为吻合。在 PD67中段以下则出现大面积的Au元素异常,且靠近F1断裂附近强度较高,分布范围广等特点。根据分析,Hg、As等元素在矿体V-1的上部(PD888中段)作为前缘晕指示元素表现出前缘晕和尾晕共存的特征。同样地,在矿体的尾部(PD687中段)也观察到了前缘晕和尾晕相互叠加的情况。这表明 Phabon金矿主矿体在向下延伸时具有较大的延深。 Sb、W、Mo、Ni等元素在各中段均有分布,其中在F1 断裂附近显示强度中等,而在F3断裂附近呈现零星分布且强度较低。这与F1断裂附近矿体富集、F3 断裂北侧矿体贫化的特征基本吻合。另外,Cd、Bi 在近地表的PD888中段附近显示较弱,而Mo元素异常则在PD687中段附近呈现片状分布且强度中等。

由图7~图8可以看出:Cu、Mn、Co、V、Cr、Zn元素总体异常分布范围较为吻合,主要分布在F1断裂以北,F3断裂以南,其可作为尾晕指示元素,其在地表附近及PD787中段附近、PD687中段附近成片状分布,且出现高值异常,具有南东倾斜的趋势,在 PD737中段附近存在较强的前、尾晕共存的现象,且主要集中分布在已发现V-1矿体中、下部,可以说明矿体向下延伸范围很大,同时也可间接说明F1可能为导矿构造。Pb元素则在PD787中部出现大面积高值异常,在PD687附近出现零星范围异常,异常总体具南东倾斜趋势。其他元素则多为零星小范围不均匀分布,异常中等偏低。在F3断裂以北,上述元素的前缘晕、尾晕在各中段均显示较低异常强度且零星分布,初步判断该地段找矿潜力小。

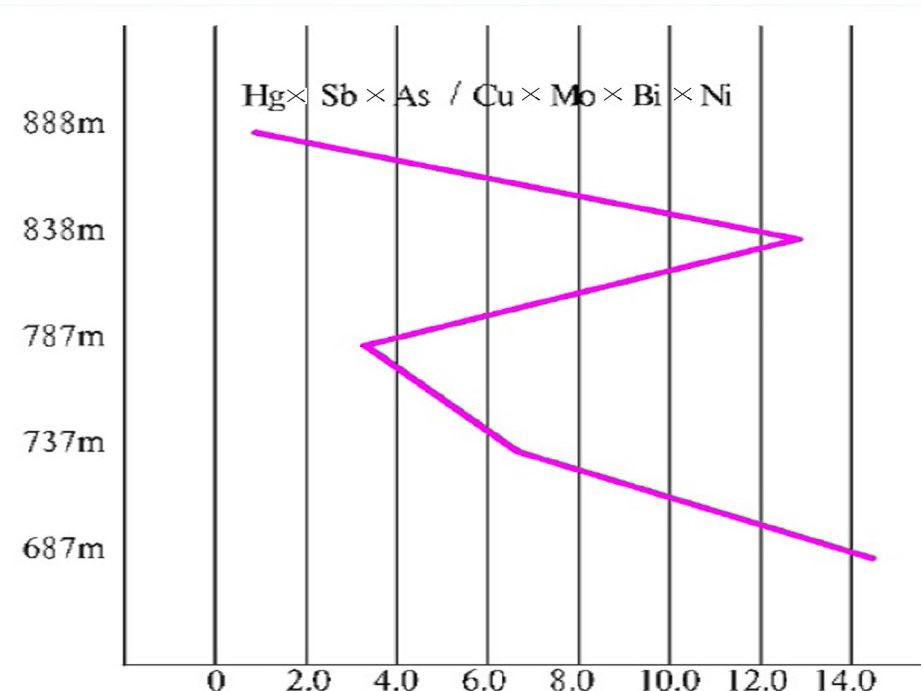

5.3 地球化学参数轴向变化规律

Phabon金矿床原生晕的轴向分带序列特性表明,其元素序列分布为:As-Cu-Cd Mn Ti-V-Co Au-W-Hg-Sb Ni-Mo-Pb-Bi-Zn-Cr-Sn-Ag。轴向变化规律表明(图9),前缘晕中Hg、Sb、As的异常高值主要分布在矿体的中部区域(PD888中段和PD737中段)形成两个异常浓集区(图10)。标准化元素含量,前缘晕元素累乘值与尾晕元素累乘值之比随深度的变化趋势(图11、表7)。数值越大,深部隐伏矿体存在的可能性越大;反之,则深部隐伏矿体存在的可能性较小。

图9地球化学参数轴向变化图

(Au、Hg元素含量单位为10-9,其他元素为10-6)

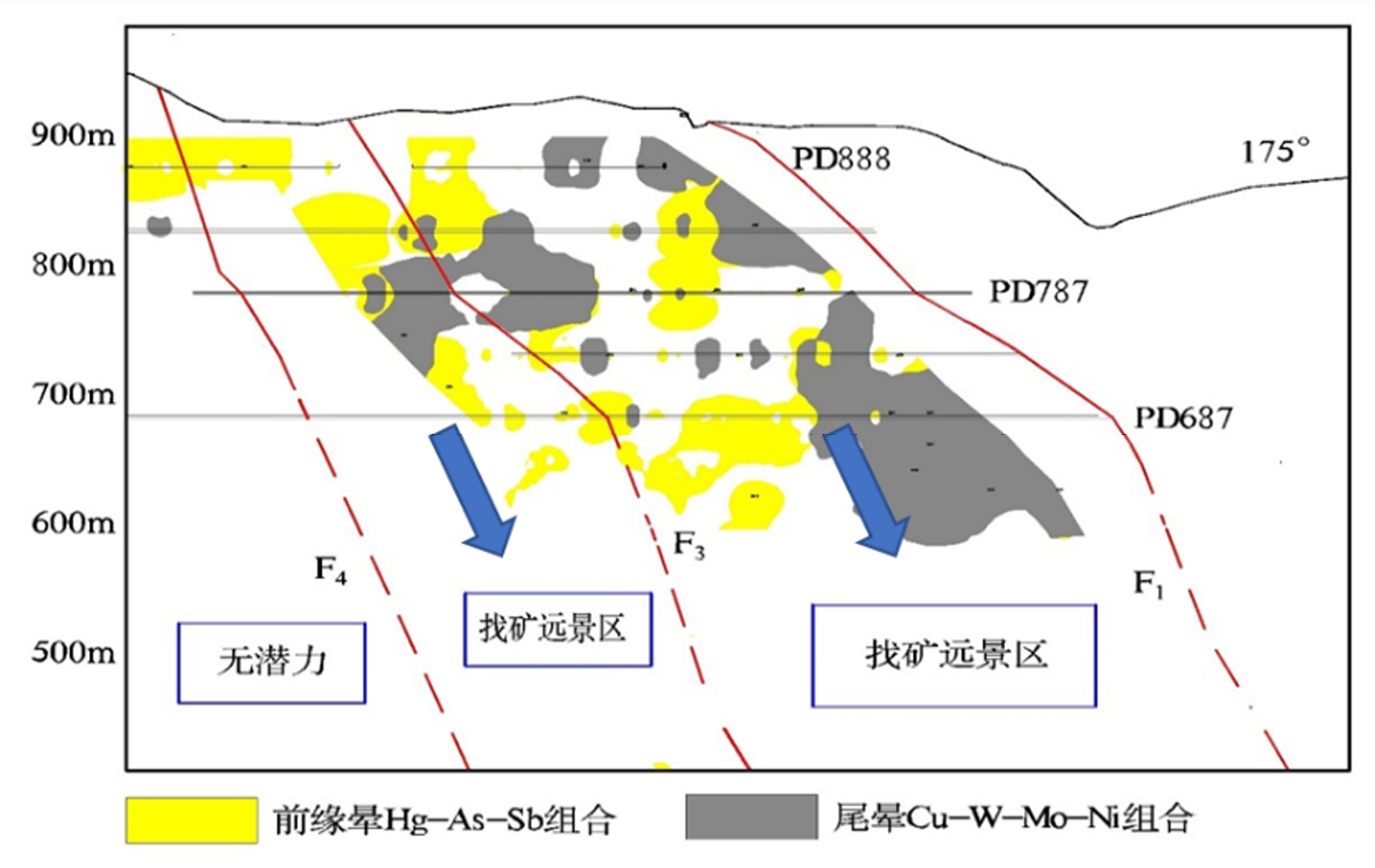

图10矿体原生晕叠加剖面示意图

表7前缘晕/尾晕统计

图11地球化学参数变化趋势

6 深部隐伏矿预测

根据研究区成矿规律,矿体赋存于北东向韧性剪切带控制的灰岩地层,容矿构造北北西压扭性断裂带中,在平面和垂向上均呈现近平行展布,南西侧伏,间距200~400 m。本次构造地球化学异常特征显示,在PD687中段前缘晕和尾晕存在“重叠”现象,垂向上前缘晕/尾晕展示出强、弱、强的特征,通过对此现象钻孔验证,在PD687中段以下新发现了近6 t金属量,验证了矿体具有向下延伸的潜力,同时也证实了深部有寻找硅化-石英脉型金矿的潜力 (图12)。在F4断裂以北,目前只在近地表发现了零星的前缘晕异常,且异常强度较低。在该区段深部,未出现前缘晕和尾晕异常的表现,初步判断,该地段的找矿前景并不乐观,不建议继续投入勘查工作。

7 结论

(1)采用因子分析、聚类分析和相关性分析等方法对元素进行了深入研究,Au元素与Hg、Ni、As 元素的相关性强,相关系数为0.374~0.670,表明Au 的成矿过程可能与Hg、Ni、As的富集有密切关系。与此相反,Au元素与Sb、Mn元素的相关性较弱,相关系数为0.143~0.119,意味着Sb、Mn的富集可能会影响Au的成矿过程。而Au元素与其他剩余元素的相关系数均小于0.10,相关性甚微,可能表明Au的成矿过程与其他元素的富集无直接关联。

图12找矿方向示意图

(2)深部构造地球化学轴向解析结果显示, Phabon金矿床的前缘晕元素为Hg、As、Sb,中部晕元素为Au、Ag、Cd、Bi,尾晕为Cu、W、Mo、Ni。从原生晕叠加剖面图的综合分带特征分析来看,金矿体的上部PD888中段、PD687中段靠近F1断裂附近均出现了前缘晕和尾晕共存的现象,分带序列排列复杂,出现“反分带”现象,表明矿体可能为多期次热液成矿,推断深部存在隐伏矿体的可能性,或者矿体有较大的概率向下延伸。

(3)根据研究区成矿规律和矿化蚀变特征,结合本次构造地球化学形态特征分析,在矿体的上部 PD888中段出现了前缘晕和尾晕共存的现象,在矿体的尾部PD687中段发现了前缘晕和尾晕相互叠加的情况。同时,前缘晕与尾晕累成比出现了强、弱、强的变化,进一步验证了深部存在隐伏矿体的可能性较大,深部具有寻找硅化-石英脉型金矿的潜力。

致谢 对于在野外研究和文稿编写过程中所得到的全方位支持,在此表示深深地感谢。天津华北地质勘查局科技处姜富国处长、李小永博士,以及华勘矿业公司陈向平,他们的专业指导和热情帮助使本次的研究得以顺利进行。同时,也要感谢矿山的各位专家对工作的大力支持。在论文审阅过程中,匿名评审专家和编辑部的老师们提供了许多富有洞见的建议和修改意见,在此深表感谢。

注释

① 李孝红,张建,胡金才,马志刚,王居松,智铎强,牛英杰.2011. 老挝琅勃拉邦省巴乌县爬奔金矿区地球化学特征研究[R]. 天津: 天津华北地质勘查总院.

② 杨海林,薛传东,于文修,魏爱英,董旭光.2013. 老挝爬奔金矿矿床地质特征及成因研究[R]. 昆明: 昆明理工大学.

③ 牛英杰,王居松,张志军,孙佳,王杰亭.2018. 三维地质模型在老挝爬奔金矿深边部找矿方面应用研究[R]. 天津: 天津华勘矿业投资有限公司.

④ 牛英杰,贾琦,孙佳,王自力,刘威,王艳辉,王居松,张志军.2020. 老挝琅勃拉邦省巴乌县Phabon金矿L1区Ⅱ号矿体(500~800 m 标高)、Ⅴ-1号矿体(200~687 m标高)详查地质报告 (2018—2019年度)[R]. 天津: 天津华勘矿业投资有限公司.

⑤ 辛建伟,胡金才,牛英杰,韩志伟,张泰.2012. 老挝琅勃拉邦省巴乌县Phabon金矿区详查地质报告[R]. 天津: 天津华勘矿业投资有限公司.