摘要

大乌苏南沟(M24)研究区位于燕山台褶带北缘,受复杂构造控制,矿体群呈多层叠加分布,导致地表磁异常呈现多源叠加特征,严重制约深部矿体识别与定位。本研究针对叠加磁异常分离难题,以地面高精度磁测数据为基础,结合井中三分量磁测技术,通过化极、向上延拓(100 m、200 m、500 m及1000 m)及反演分析,实现了垂向叠加异常的逐层分离,揭示了不同空间矿体分布特征。研究通过化极处理消除斜磁化影响,采用向上延拓方法压制浅部干扰,分离出浅部铁磷矿体群(②号)、中深部钒钛磁铁矿体(①号Fe1) 及深部辉石角闪岩型超贫铁矿体(③号)。结果显示:①号Fe1矿体走向长度达1200 m,倾向延伸1800 m,平均厚度180 m,顶部埋深770 m,钻孔验证误差小于6%;②号矿体顶部埋深约200 m,叠加异常强度 3000~6000 nT;③号矿体埋深593 m以下,水平模差矢量特征指示其侧向延伸潜力。井中三分量磁测数据进一步验证了矿体产状与空间展布规律,水平模差分析表明主矿体向东、向西延伸趋势显著。本研究将地面磁测异常分离与井中磁测三维解析结合,解决了复杂构造区多层叠加磁异常识别难题,定位精度提升约30%,勘探深度突破1500 m。成果为燕山地区深部隐伏铁矿勘查提供了可推广的方法体系,对同类矿区资源评价与开发具有重要实践意义。

Abstract

The M24 study area in the Dawusunangou is located on the northern margin of the Yanshan Fold-Thrust Belt. Controlled by complex structures, the orebody groups are distributed in multiple layers, resulting in the surface magnetic anomalies showing multi-source superimposition characteristics, which seriously restricts the identification and location of deep orebodies. This study, aiming at the problem of separating superimposed magnetic anomalies, based on high-precision ground magnetic survey data and combined with in-bore three-component magnetic survey technology, achieved the layer-by-layer separation of vertically superimposed anomalies through pole transformation, upward continuation (100 m, 200 m, 500 m, and 1000 m), and inversion analysis, revealing the distribution characteristics of orebodies in different spaces. By pole transformation to eliminate the influence of inclined magnetization and using upward continuation to suppress shallow interference, the shallow iron-phosphorus orebody group (No. 2), the medium-deep vanadium-titanium magnetite orebody (No. 1 Fe1), and the deep pyroxene amphibolite-type super-poor iron orebody (No. 3) were separated. The results show that the No. 1 Fe1 orebody has a strike length of 1200 m, a dip extension of 1800 m, an average thickness of 180 m, and a top burial depth of 770 m, with a verification error of less than 6% from drilling. The top burial depth of the No. 2 orebody is about 200 m, and the superimposed anomaly intensity is 3000-6000 nT. The No. 3 orebody is buried deeper than 593 m, and the horizontal modulus difference vector characteristics indicate its lateral extension potential. The in-bore three-component magnetic survey data further verified the orebody occurrence and spatial distribution patterns. The horizontal modulus difference analysis indicated a significant eastward and westward extension trend of the main orebody. This study combined the separation of ground magnetic anomalies with the three-dimensional analysis of in-bore magnetic survey data, solving the problem of identifying multi-layer superimposed magnetic anomalies in complex structural areas, improving the positioning accuracy by about 30%, and breaking through the exploration depth of 1500 m. The results provide a replicable method system for the exploration of deep concealed iron ore in the Yanshan area and have important practical significance for the resource evaluation and development of similar mining areas.

0 引言

磁法勘探作为应用最早的一种地球物理勘探方法,因其具有操作简便、效率高、成本低等特点 (杜汉卿等,2011),被广泛应用于各类磁铁矿床勘查。磁法勘探属于位场勘探,所测得的磁异常为地表以下所有场源在观测点的叠加异常,在对实测数据进行处理解释时,区分干扰或叠加异常成为一项十分重要的工作,直接影响到磁测资料解释结果的可靠性与客观性。为便于寻找目标矿体,有利于异常解释推断,常对磁异常进行化极、向上延拓等方法处理将异常进行分离变换,提高解释效率(刘光鼎和郝天珧,1995)。

大乌苏南沟(M24)研究区位于河北省承德市 340°方向,直距约30 km,运距40 km,北距隆化县城直距25 km,运距35 km。地处燕山山脉的中北部,为华北地台北缘燕山台褶带与内蒙地轴衔接部位,构造以东西向深断裂为骨架,北有丰宁—隆化深断裂,南有尚义—平泉深断裂,中间为红石砬—大庙深断裂。沿红石砬—大庙深断裂带侵入的大庙斜长岩杂岩体是中国唯一的斜长岩块和重要的钒钛磁铁矿成矿区和矿集区。

M24 研究区由河北省地矿局第四地质大队 2006年在“河北省承德市大庙—黑山一带低缓地磁异常验证”时新发现的铁矿床。经以往区域地质调查、矿产勘查工作取得了一定成果,但受当时勘查深度限制,勘查工作主要限定在地表或地下500 m 以浅的矿体,为进一步查明矿体规模、形态等,也为矿山建设确定生产规模、远景规划、选择开采方案提供必要的地质资料开展本次工作。

本文在前人成果的基础上,通过1∶5000磁法测量、1∶1000磁法精测剖面及井中三分量磁测工作,将实测磁异常进行不同高度的向上延拓处理,来消除浅部异常干扰,突出深部异常,通过消除干扰异常的方法,体现主矿体本身产生的异常,并结合井中三分量磁测对异常进行解释推断(焦新华和吴燕冈,2009),大致推断出矿体在区内空间分布特征,为下一步勘查工作指明方向。

图1河北省北部地区地质构造略图

1—太古宇;2—古元古界;3—中新元古界;4—古生界;5—中生界火山岩;6—中生界沉积岩;7—新生界;8—新生界玄武岩;9—侵入岩;10—深断裂;11—主要断裂带;12—研究区位置;Ⅰ—内蒙—大兴安岭地槽;Ⅱ—内蒙地轴;Ⅲ—燕山台褶带;Ⅳ—山西断隆;①—康保—围场深断裂带;②—尚义—平泉深断裂带;③—丰宁—隆化深断裂带;④—墙子路—董家口断裂带;⑤—红石砬—大庙深断裂带;⑥—紫荆关—大海坨断裂带;⑦—太行山东缘断裂带;⑧—密云—喜峰口断裂带;⑨—张北—沽源断裂带;⑩—上营—抬头营断裂带

1 区域地质、地球物理特征

1.1 区域地质特征

研究区区域构造以东西向深断裂为骨架,叠加燕山期北东向为主的断裂构造。区域构造自北向南有丰宁—隆化、红石砬—大庙、尚义—平泉3条深断裂,呈近平行展布。深断裂之间发育有燕山期北北东、北西向次级断裂构造,切割成许多大小不等的断块,构成了隆起与凹陷相间的格局(图1)。

区域内有东西—近东西向深断裂带3条,北部为丰宁—隆化深断裂带,长约200 km,宽几十至二百米,断裂带总产状:走向东西,倾向北,倾角60°~70°,在带内有构造透镜体、碎裂岩、糜棱岩。中间为红石砬—大庙深断裂带,该断裂带长约140 km,宽几十至百余米,走向东西,一般倾向北,局部倾向南,倾角60°~80°,常见糜棱岩、碎裂岩。南有尚义—平泉深断裂带,总长300 km,宽几十至二百米,中西段走向东西,东段走向北东,总体倾向北,倾角 60°~70°,地表常见糜棱岩、片糜岩等。上述3条深断裂具逆冲性质,北盘上升,南盘下降,生成于太古宙末期,具有长期性和继承性,且3条深断裂均属于超壳断裂,是控岩、控矿的主要构造,尤其是红石砬—大庙深断裂带对基性、超基性岩体及钒钛磁铁矿、超贫磁铁矿起到控岩控矿作用(张立剑等, 2018)

研究区位于华北地台北缘燕山台褶带内之大庙穹断束(Ⅳ级)大地构造单元中。受红石砬—大庙深断裂控制,赋存传统的大庙式贯入型或分凝式钒钛磁铁矿的大庙基性杂岩体。

区内出露地层主要为新太古代变质表壳岩系及古元古界变质深成岩类,中元古界、中生界火山及陆相碎屑岩亦有广泛分布。新太古代地层为单塔子群,分布于研究区南部。区内由老至新划分为白庙组、凤凰咀组。白庙组地层以二长片麻岩和黑云斜长片麻岩为主,夹磁铁石英岩,变质相为角闪岩相,原岩为砂岩;凤凰咀组地层岩性以黑云斜长片麻岩夹多层大理岩为主,变质相为角闪岩相—绿片岩相,原岩为砂页岩和碳酸岩。按照变质岩新理论的观点,单塔子群变质岩已解体,划分为太古宇表壳岩系和变质深成岩体。表壳岩系Sm-Nd模式年龄值(2695±98) Ma,变质深成岩体锆石U-Pb测试一致性年龄为(2432±7) Ma(河北省地矿局,2000)。

区域上分布的中元古界地层主要有长城系团山子组、大红峪组、高于庄组;蓟县系杨庄组和雾迷山组部分地层。分布尚义—承德—平泉深断裂南侧,属于一套高镁质碳酸岩和碎屑岩为主的滨海相和浅海相沉积地层;在尚义—平泉深断裂以北,长城系地层零星出露,为滨海相沉积地层(陈安国等, 1996)。

中生代地层是本区分布最广的地层之一,明显受基底构造控制。侏罗纪地层分布于研究区东西的一些独立的断陷盆地内,呈北—北北东向延长排列,分别不整合于新太古界变质岩系及基性杂岩体之上,岩性以火山岩、火山碎屑岩为主;白垩纪地层主要分布于研究区东西部,以湖泊—沼泽相砂页岩和河流—湖泊相的碎屑岩为主,其中含有著名的热河生物群化石。

区内第四系分布于山涧洼地、山麓边缘缓坡及河床沟谷之中,主要沉积物为洪坡积、洪冲积及冲积层。

区域内以东西向深断裂为主,北界为丰宁—隆化东西向深断裂带,南与古北口—承德—平泉深断裂相距25 km。红石砬—大庙—娘娘庙东西向深断裂横贯本区的中间部位。北东—北北东、北西向次级构造与东西向深断裂之间,构成了许多不等的地块,形成隆起与凹陷相间排列的格局。

区内岩浆岩活动强烈,自太古宙—中生代各个地质时期均有不同特征的火山—岩浆侵入活动,形成了不同类型的岩浆岩,从超基性—基性—中型— 酸性到偏碱性岩类均有分布。其生成方式由中深—浅成大面积的火山喷发,形成了岩基、岩株、岩墙、岩枝及岩脉等不同形态。岩浆活动在时间上具有多期性,在空间上具有明显的方向性和分带性。与钒钛磁铁矿有关的岩浆活动,是中、新元古代时期,沿红石砬—大庙—娘娘庙深断裂产有大庙基性杂岩体(李立兴等,2012)。

区内矿产主要为岩浆晚期铁矿床和铁磷矿床,次为沉积变质铁矿。岩浆晚期贯入式和分凝式铁矿均产于斜长岩体内,是本区最有远景的矿床类型;与苏长岩有关的岩浆晚期分凝式铁磷矿床,均产于苏长岩体内,品位较低,与角闪石岩—辉石岩系列有关的分异型铁矿多属超贫钒钛磁铁矿床,其规模多属中、小型。鞍山式变质铁矿多为小型铁矿,分布于新太古界变质表壳岩系中(吴利仁, 1963)。

1.2 区域岩矿石磁参数特征

1979—1981年河北省地球物理探矿大队在该区180 km2普查范围内地面采集岩(矿)石磁性物性标本1229块,孔内岩心标本686块,按强、中、弱磁性变化(Ji+Jr)地面岩性测定结果划分为强磁性岩矿石类、中等磁性岩类和弱磁性岩石类3类(张亚东等,2014)。

强磁性岩矿石类:该类岩矿石磁化率k> 10000×10-64πSI,剩余磁化强度Jr>9000×10-3A/m。包括钒钛磁铁矿、铁磷矿、辉石角闪岩、含铁绿泥石化斜长岩,其中钒钛磁铁矿磁化率常见值为79500× 10-64πSI,剩余磁化强度为16550×10-3A/m,感应磁化强度明显大于剩余磁化强度。该类岩石出露或接近地表时,可在其上部观测到几千乃至万余nT的正值异常。

中等磁性岩类:该类岩石具中等磁性,取Ji与Jr 的代数和一般在2000×10-6~6000×10-64πSI。包括含铁苏长岩、斜长角闪岩、闪长岩、安山岩、石英正长斑岩、苏长岩、紫苏二长岩、斜长角闪片麻岩、砂砾岩、凝灰角砾岩、英安岩等岩石。此类岩石的感应磁化强度与剩余磁化强度相近,根据磁参数值预测可产生500~2000 nT的异常(张鲁新等,2008)。

弱磁性岩类:包括混合花岗岩、均质混合岩、流纹斑岩、砂岩、大理岩、绿泥石化斜长岩等,磁化强度小于500×10-64πSI,此类岩石最多只能产生不足 300 nT的磁异常,属区内正常场。

依据地面标本磁参数特征,可知本区钒钛磁铁矿、铁磷矿、含铁绿泥石化斜长岩、含铁苏长岩、辉石角闪石岩等具有较强磁性,与其他围岩有明显的磁性差异,磁测工作前提充分。

1.3 区域剩余重力异常特征

由河北省地球物理勘查院在2009年所提交1∶ 50万大庙斜长杂岩体剩余重力异常图中显示,区域上有大庙—黑山重力异常带,该重力异常带似椭圆状,长轴东西向展布约24 km,短轴20 km,面积约 380 km2,剩余重力异常强度20毫伽,该异常位于大庙斜长杂岩体上。结合地质推断,重力异常由苏长岩及含钒钛磁铁矿引起,且矿体延伸较大(图2)。

图2大庙斜长杂岩体剩余重力异常图

1 —研究区范围;2—剩余重力异常等值线

1.4 区域地磁场特征

在1∶10万航磁ΔT图上,该区表现为一个宏观负值区。在此负背景场上衬托出铁马、大庙、黑山、高寺台、头沟、官地等与基性超基性岩和钒钛铬磷矿产有关的ΔT正异常,ΔT值为500~3000 nT。围绕斜长岩体由边部到中部图面上显示与铁矿相关的异常走向总体上分为北东向、北西向及近南北向 (图3)。

南西起自大庙北东—韩麻营兔子沟一带,于斜长岩体内异常分布依次为冀C59-18、冀C79-116、冀C79-117、冀C79-118、冀C59-18a异常。

冀C59-18(大庙)异常范围4500 m×3000 m,由多个次级异常组成,走向多为北东向、北西向,东西向亦有。近北东向异常梯度大,强度高,ΔTmax =2760 nT。西北部伴生明显的负值(董杰等,2010)。异常位于大庙基性杂岩体上。岩体中已探明矿体40多个,矿体呈透镜状、扁豆状和不规则状。矿体一般长100~200 m,最大320 m,宽10~20 m,最宽96 m。平均品位TFe28.37%,TiO2 7.38%,V2O5 0.24%,规模为中型。矿体主要产于苏长岩及斜长岩分界线上。异常为已知的大庙钒钛磁铁矿的反映。

冀C79-116(罗锅子沟)异常范围2000 m×1500 m,异常主要有3条线反映,为北西向分布,强度大, ΔTmax =3230 nT。1∶1万地磁结果是一个异常群,划分为5个异常:编号为M-20、21、22、23、24。异常为已知的苏长辉长岩型铁磷矿床(罗锅子沟铁磷矿) 的反映,矿体分布方向与异常一致。1975—1978 年,经河北省地矿局第四地质大队勘探,探明罗锅子沟矿区铁磷矿体22个,钒钛磁铁矿体55个,平均品位:P2O5 4.47%,①号铁矿体TFe18.9%,V2O5 0.11 8%,TiO2 5.7%,储量21927.8万 t(铁磷矿石)。其中 M24异常位于该异常中部,经深部验证证明该异常为深部厚大钒钛磁铁矿体引起。

冀C79-117(南岔)异常范围1800 m×500 m,从 ΔT剖面图上看:异常有8条线反映,为东西走向,异常不连续,两端较强,ΔTmax =1860 nT。地磁异常呈东西向稍长的椭圆状,ΔZ幅度2600~5000 nT,极值 9000 nT(高孝敏等,2012)。异常由低值和高值两部分叠加而成,南侧值低而光滑,显示有埋深较大的磁性体,北侧幅度高,梯度大,显示磁性体近地表特征(范正国等,2012)。异常区的中北部出露有侵入于绿泥石化斜长岩中的辉石角闪岩,岩体中可见零散浸染状的磁铁矿及磷灰石,含量较低。绿泥石化斜长岩中零星可见磁铁矿化。在异常的南端出露有数条贯入式钒钛磁铁矿脉,脉长数千米,脉宽数米至十数米。以东的异常有零散分布的钒钛磁铁矿点。推断异常由辉石角闪岩和局部含铁的绿泥石化斜长岩及贯入其中的钒钛磁铁矿脉引起。

图3黑山—大庙一带航磁ΔT平面等值线图

1—ΔT正等值线;2—ΔT负等值线;3—ΔT零等值线;4—航磁异常编号;5—研究区范围

冀C79-118(小沟)异常范围1000 m×300 m,异常有3条线反映,为南东东向。西端一条异常较强,受外围强异常叠加,ΔTmax =1240 nT。地磁分为5个异常:M-43异常北北东向展布,ΔZ极值7000 nT,场强不均匀。M-44异常北东向展布,ΔZ幅度2500~3000 nT,极值6000 nT。M-45异常北西向展布,△Z 幅度3000~5000 nT,极值11000 nT。M-46异常北西向展布,ΔZ幅度2500~5000 nT,极值8000 nT。 M-47异常呈弧状展布,ΔZ极值5800 nT。异常位于黑山基性杂岩体上。M-43异常所位于的绿泥石化斜长岩具浸染状磁铁矿化,一般含磁铁矿5%~10%,在异常北段见有一长40 m,宽2~3 m的贯入式钒钛磁铁矿脉。M-44异常的西北侧出露有细粒苏长岩型铁磷矿Xg14号矿体群,矿体长110~310 m,宽3~9 m。M-45异常中心部位出露有Xg12号钒钛磁铁矿体群,矿体长56~290 m,宽3~9 m。 M-46异常区出露小沟WL14号含磷铁矿体长1600 m,宽80~260 m,平均品位①号铁矿体TFe12%~14%,P2O5 2%~3%。M-47异常区出露WL11号含磁铁矿体,长1000 m,宽40 m,平均品位TFe21%, P2O5 3.2%。根据地磁工作结果,推断异常为已知的钒钛磁铁矿、铁磷矿的反映。

上述4异常ΔT宏观上若以大于500 nT以上圈定,异常之间排列方向呈北东向,矿体走向以北东走向南东倾向为主,异常主要由钒钛磁铁矿及铁磷矿体引起。

冀C59-18a(大黑山)异常范围4000 m×2000 m,异常有5条线反映,呈北东走向,东侧梯度大,强度高,ΔTmax =2850 nT。北翼有负值伴生,ΔTmin =-450nT。另外,西北角有3条线反映的小异常。异常位于大黑山基性杂岩体上,从1954—1976年先后作过 1∶10000和1∶2000磁法和勘探工作。南部以钒钛磁铁矿为主,北部以铁磷矿为主,矿体多产在该岩体中,共有40多个矿体,具中型以上规模,其中Ⅰ、Ⅱ 号矿体最大,Ⅰ号长210 m,宽84 m,平均品位 TFe35.78%,V2O5 0.366%,TiO2 8.88%。异常为已知的钒钛磁铁矿、铁磷矿床的反映。

冀C59-18K(卜头沟)异常范围2000 m×1000 m,异常处在黑山强异常北部,有6条线反映,西强东弱,总体近东西向,向东转为南东向。ΔTmax =720 nT。与外部异常的磁场相互影响。地磁M-50异常与之相吻合,异常宏观上呈北西向展布,由异常中心分成南、北、西3个分支异常,其中北侧的分支异常特征明显,外形规则,ΔZ幅度3000~4000 nT,极值5000 nT。异常的东侧出露上侏罗统张家口组安山质凝灰岩、角砾岩等,并有马营—兔子沟北西向断层通过。异常西部为广泛出露的苏长岩及绿泥石化斜长岩岩体。该岩体普遍含铁,并发现分凝式和贯入式两种成因类型的钒钛磁铁矿体13个,其中以Xg27号矿体最大,长300 m,宽10~15 m。根据地磁工作及钻探验证结果,证实异常主要由钒钛磁铁矿体引起。

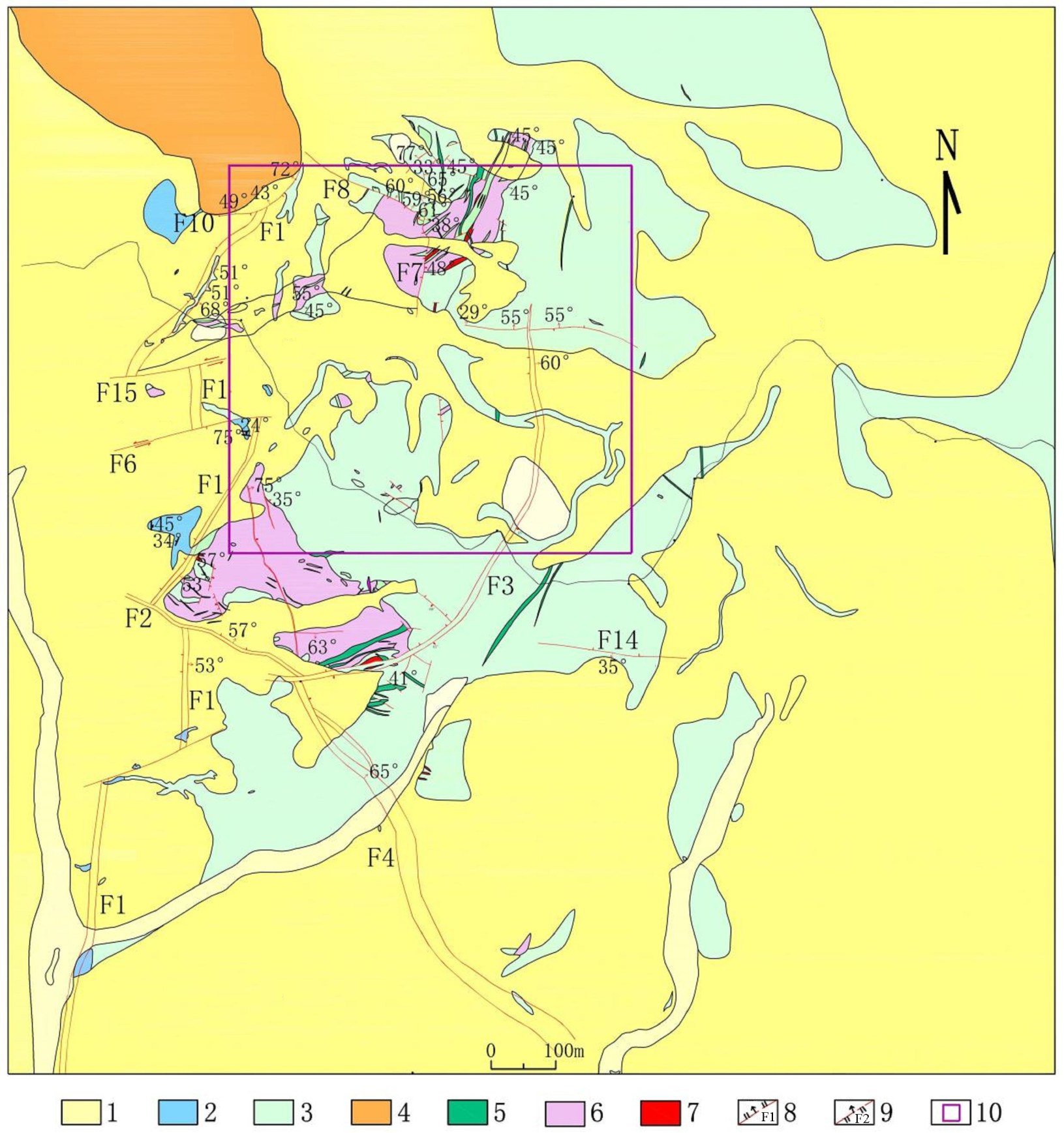

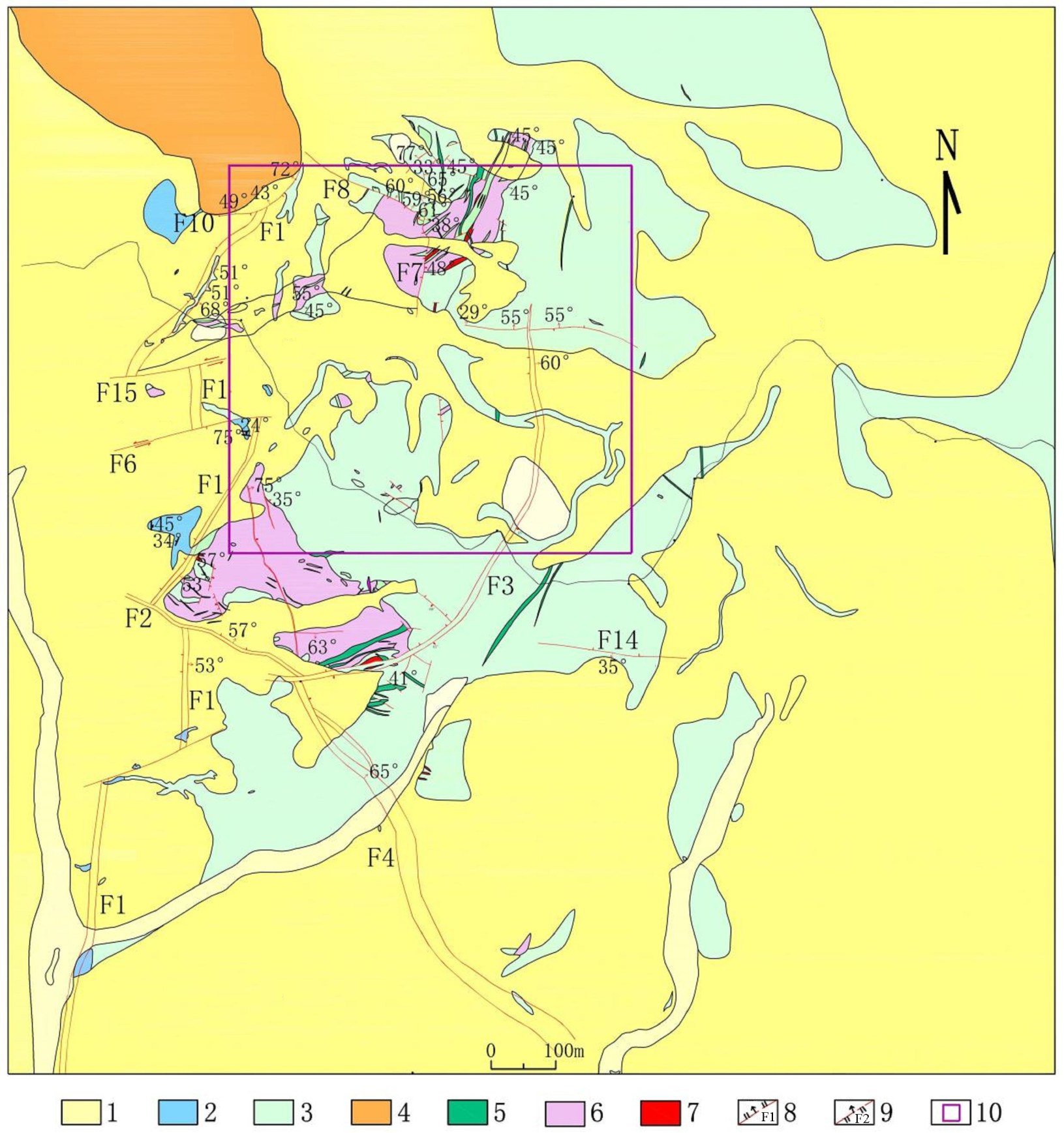

图4M24研究区地质图

1—第四系;2—侏罗系下花园组;3—元古宇;4—燕山期中粒二长岩;5—闪长玢岩;6—铁磷矿体;7—钒钛磁铁矿;8—实测及推断正断层及编号;9—实测及推测逆断层及编号;10—研究区范围

冀C59-18j(兔子沟)异常范围2000×1000 m2,异常有3条线反映,ΔT平面图中形成近南北向,南端向东突出,与周围异常磁场互相影响。ΔTmax =800 nT。地磁圈出2个异常:M-48异常呈近等轴状,ΔZ 幅度2000~4000 nT,极值约4500 nT。异常规律性较差,呈现出在背景上的波动状变化。M49异常为向南凸出的弧状,ΔZ幅度2600~3000 nT,极值 8000 nT,正值异常圆滑规则,场强梯度略显南侧稍大。异常区北半部出露为兔子沟苏长岩,南侧为绿泥石化斜长岩,苏长岩内磁铁矿化普遍,并出露有晚期岩浆分凝式含铁矿体WL07。该矿体长620 m,宽80~265 m,矿体中多有贯入式矿脉穿插。5、6号矿体长360 m,中部厚23 m,平均品位TFe25.26%, TiO2 6.5%,V2O5 0.78%~1%,规模为小型。经地磁工作和勘查,证实异常为钒钛磁铁矿引起。

研究区位于ΔT正异常区,因此无明显正常场做衬托,宏观上存在着一个面积约100 km2的正值区域场(颜正信等,2017),ΔZ幅度为500~1500 nT。为便于解释ΔZ局部异常,对贯穿研究区南北均匀穿过区域背景场的6条长11 km实测剖面ΔZ值进行了场值平均,求得区域背景场ΔZ值为1186 nT;对位于 M24异常区中心按垂直异常走向沿108°方位长4 km的Ⅶ剖面做出磁分量ΔH-ΔZ转换,求得正常场偏离值(为区域背景场值)1331 nT。两者相对误差为6%,取其平均值1258 nT(思积勇等,2021),取整数近似值1260 nT作为分析叠加在正背景区域场上的局部异常的正常场值,区域性起算零点以蓟县基点为准。

2 研究区地质、地球物理特征

2.1 研究区地质特征

研究区位于大庙斜长杂岩体西北边缘,即大庙—罗锅子沟—大乌苏沟苏长岩带东部边缘的绿泥石化斜长岩中,与罗锅子沟和大乌苏沟两个铁磷矿体组成罗锅子沟—大乌苏沟矿田。矿田西部为侏罗系下花园组(J1m)地层,不整合于斜长岩体之上 (图4)。

该区最主要的构造为大庙—乌龙素沟推覆构造的一条逆冲大断层F1,F1断层走向近北东10°~30°,倾向南东,倾角25°~70°,断层破碎带厚度为 10~30 m。

研究区主要岩浆岩为斜长岩、苏长岩、辉石角闪石岩。斜长岩和苏长岩岩性同上述区域成矿条件。辉石角闪石岩体分布在研究区8~3线深部,为一隐伏超基性岩体,岩石主要由单斜辉石、普通角闪石、黑云母、磁铁矿组成。辉石呈半自形短柱状,普通角闪石呈长柱状,磷灰石呈自形,磁铁矿呈斑点状,矿物之间彼此镶嵌,构成柱粒镶嵌结构。黑云母呈鳞片状—片状,交代辉石和角闪石,有的构成变余柱粒结构。

2.2 研究区岩(矿)石磁性参数特征

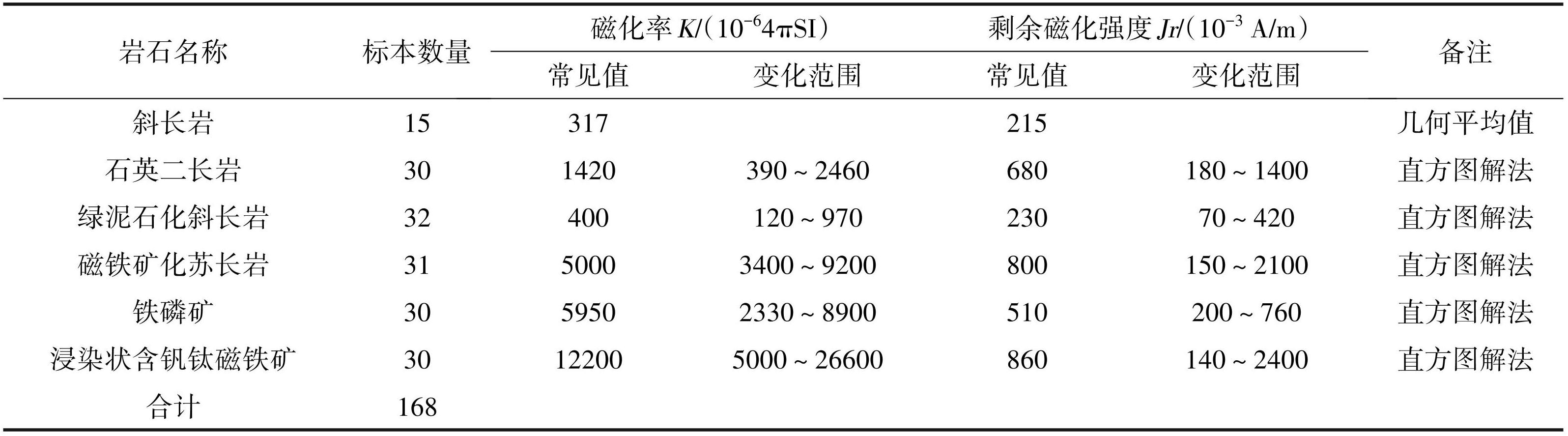

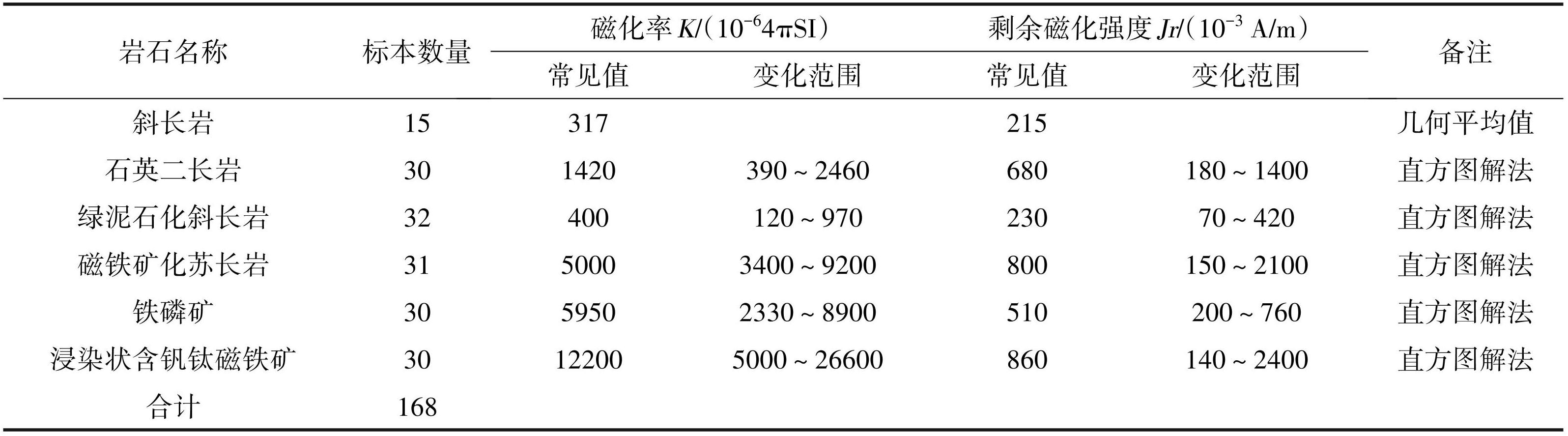

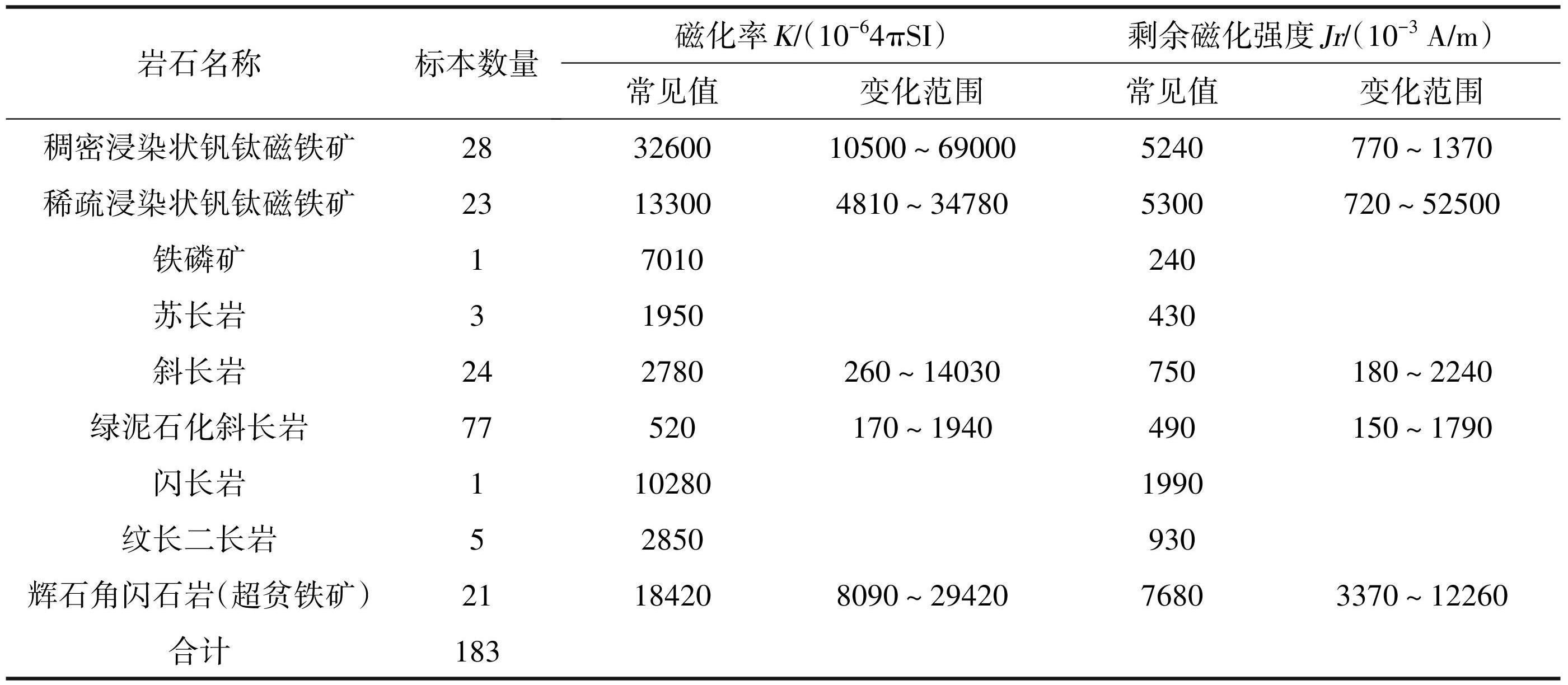

表1研究区地面岩(矿)石磁参数成果

表1统计结果可以看出:浸染状钒钛磁铁矿石、铁磷矿、磁铁矿化苏长岩等3种岩(矿)石具较强磁性。磁化率常见值K>5000×10-64πSI、剩余磁化强度常见值Jr>500×10-3 A/m,感应磁化强度明显大于剩余磁化强度。该类岩(矿)石在研究区中有少量出露,依据测定结果按ΔZmax =2 πJ估算,在浅地表或出露地表时可观测到大于10000 nT以上的地磁异常。石英二长岩具中等磁性,感应磁化强度与剩余磁化接近,二者矢量方向一致时在浅地表也可产生 8000 nT的磁异常,该岩石分布于研究区北西边部,是与成矿无关的磁性岩石。斜长岩、绿泥石化斜长岩可产生2000~4000 nT的地磁异常(张恒磊等, 2011),本区矿体均赋存其中。研究区孔内岩心标本磁性参数特征见表2。

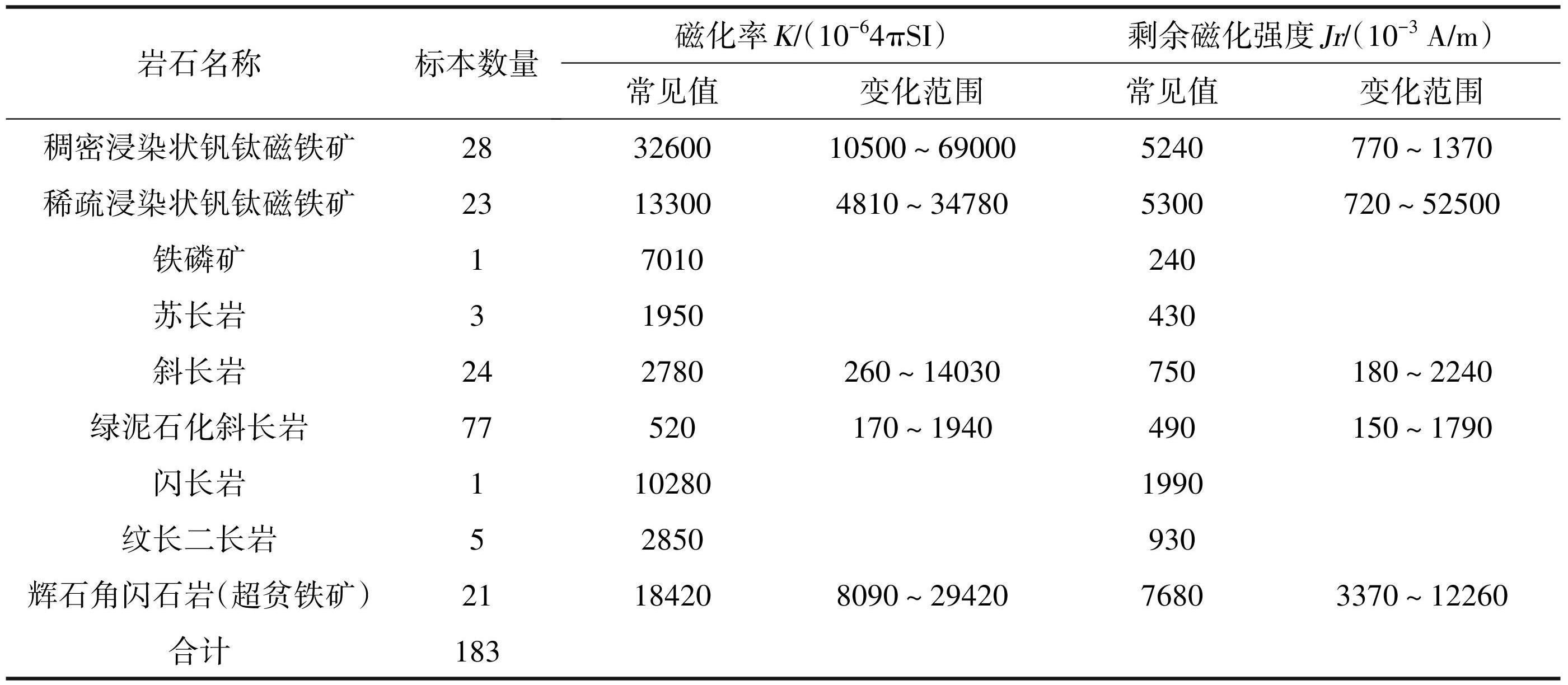

表2研究区孔内(岩心)磁参数测定成果

同类岩(矿)石地面物性标本与岩心物性标本对照看出地面磁化强度小于孔内岩心磁化强度,这一现象与岩(矿)石磁铁矿物含量变化密切相关。

2.3 研究区地磁异常分布特征

1∶5000地面高精度磁法测量首先进行布网工作,布设直接使用RTK逐点敷设。测网为一矩形,基线方位为18°,测线方位为108°,网度为50 m×10 m。本次地面磁法工作采用北京地质仪器厂生产的 CCM-4型磁力仪,共使用两台,在研究区内进行仪器一致性测试合格后,选取基点,地面磁测工作期间仪器每日基点校正二次,始于开工前,晚于收工后(舒树兰等,2018)。

原始数据采集完毕后对数据进行基点改正、日变改正,对实测ΔZ磁异常进行转换,利用surfer软件对数据进行网格化,使用中国地质调查局开发的 RGIS“重磁电数据处理软件”对网格化数据进行化极和向上延拓处理。

M24低缓异常是由M20、M21、M22、M23共4个异常叠加组合而成的,其形似“扇面”状,分布面积 2.5 km2以上(图5)。

异常强度变化为3000~6000 nT,极值点达 12690 nT,异常等值线总体呈“北西向密、南东向疏缓”状,异常由极值点向南东缓慢下降,初步判断认为该异常形成是由浅部—深部多层矿体共同引起 (李华等,2019)。

区内矿体形态较复杂,呈矿体群产出,按照矿床成因,将区内矿体群进行编号,在区内逆冲大断层F1(断层走向近北东10°~30°,倾向南东,倾角 25°~70°)之上为②号铁磷矿体群,之下为①号铁矿体Fe1,Fe1之下见有③号黑云母化辉石角闪石岩型磁铁矿矿体,其中①号铁矿体Fe1为本区主矿体。

M24地磁异常经过地磁改正、化磁极、向上延拓等技术方法,将该叠加异常沿垂向利用向上延拓几个不同高度进行尝试性分离。视其不同深度异常分布范围及变化特征由浅至深大致划分出该区内 ②、①、③号矿体群异常在不同空间平面分布特征。

化磁极后(图6)M24异常反映为垂直磁化特征,主矿体异常梯度变化特征仍呈北东走向,倾向南东。

为消除浅地表杂乱异常干扰,突出深部②、①、 ③号矿体群异常分布特征,分别作上延100 m、200 m、500 m用以了解不同空间磁场变化特征。化极上延100 m(图7)为②号矿体群主矿体与M21铁磷矿体异常分布特征。

上延100 m后区内异常由两部分构成,北部② 号矿体群异常沿走向北东由极值点向南西略显侧伏,倾向南东;南部矿体(M21)异常向北东呈陡倾状,该结果反映出,叠加在①、③矿体群之上的②号矿体群和M21矿区铁磷矿体产出分布情况。化极上延200 m(图8),仍为②号矿体群主矿体与M21铁磷矿体异常分布特征。

图5M24研究区磁测ΔZ平面等值线图

1—磁测ΔZ正异常等值线;2—磁测ΔZ负异常等值线;3—磁异常及编号;4—钻孔位置及编号;5—磁测ΔZ零值等值线;6—磁法剖面及编号; 7—磁测基点;8—研究区范围

图6M24研究区磁测ΔZ等值线化极图

1—磁测ΔZ正异常等值线;2—磁测ΔZ负异常等值线;3—磁异常及编号;4—钻孔位置及编号;5—磁测ΔZ零值等值线;6—磁法剖面及编号; 7—磁测基点;8—研究区范围

图7M24研究区磁测ΔZ等值线化极上延100 m

1—磁测ΔZ正异常等值线;2—磁测ΔZ负异常等值线;3—磁异常及编号;4—钻孔位置及编号;5—磁测ΔZ零值等值线;6—磁法剖面及编号; 7—磁测基点;8—研究区范围

图8M24研究区磁测ΔZ等值线化极上延200 m

1 —磁测ΔZ正异常等值线;2—钻孔位置及编号;3—磁法剖面及编号;4—磁测基点;5—研究区范围

上延200 m较上延100 m,异常形态总体变化不大,仍由两部分组成,北部异常中心向南东偏移约 160 m,南部异常中心向北东偏移约150 m,两对偶状异常距离减小,向深部有交汇趋势。化极上延 500 m(图9)叠加在①号铁矿体Fe1之上的②矿体群与M21铁磷矿体异常分布特征。

上延500 m后基本消除浅部干扰杂乱异常,大致反映出深部叠加在①号铁矿体Fe1之上的②号矿体群与M21铁磷矿体、北西部产于辉石角闪石岩体内的③号矿体群头部,三者合一,为一等效异常分布特征。

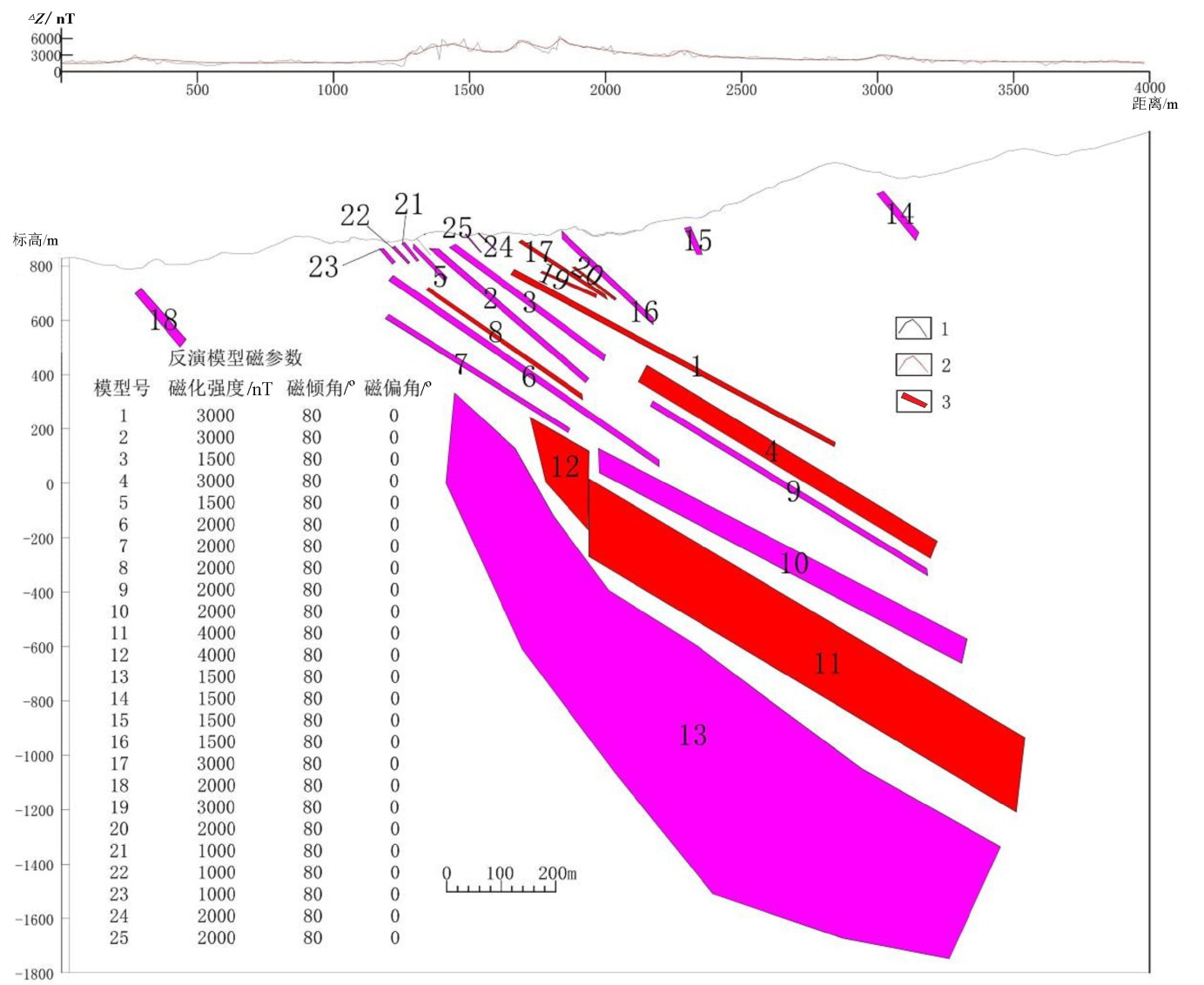

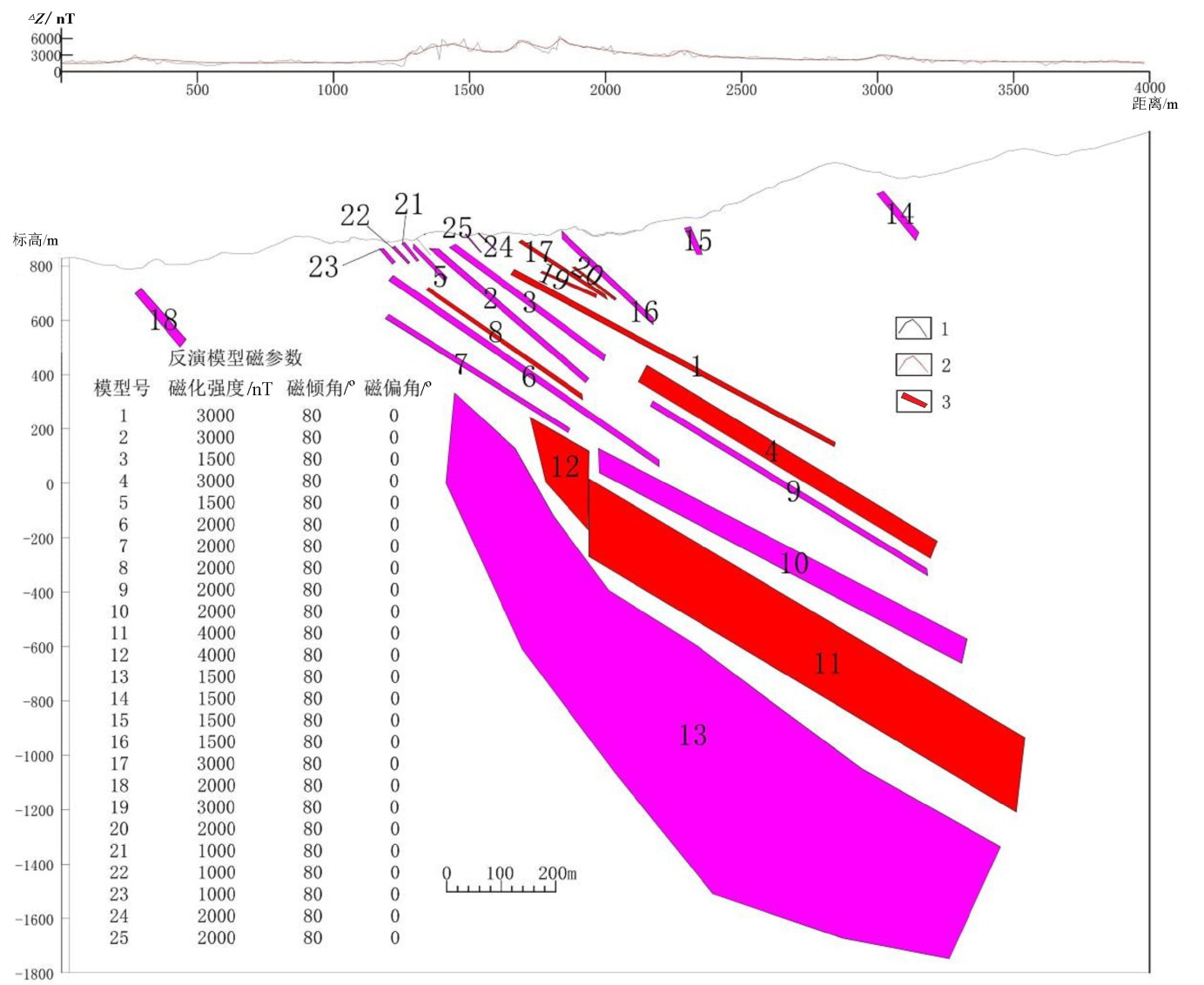

利用“RIGS”重磁反演,结合地质剖面对区内0 号剖面进行反演推断矿体形态,剖面磁测反演显示 M24异常为多层矿体叠加异常(图10)。

2.4 研究区井中三分量异常特征

区内地磁要素由南向北磁场变化特征为:磁化倾角:59°35'~59°36';磁化偏角:-7°18'~-7°21'; 地磁场总强度(T):54674~54675 nT;地磁场垂直分量(Z):47148~47156 nT;地磁场水平分量(H): 27671~27682 nT。

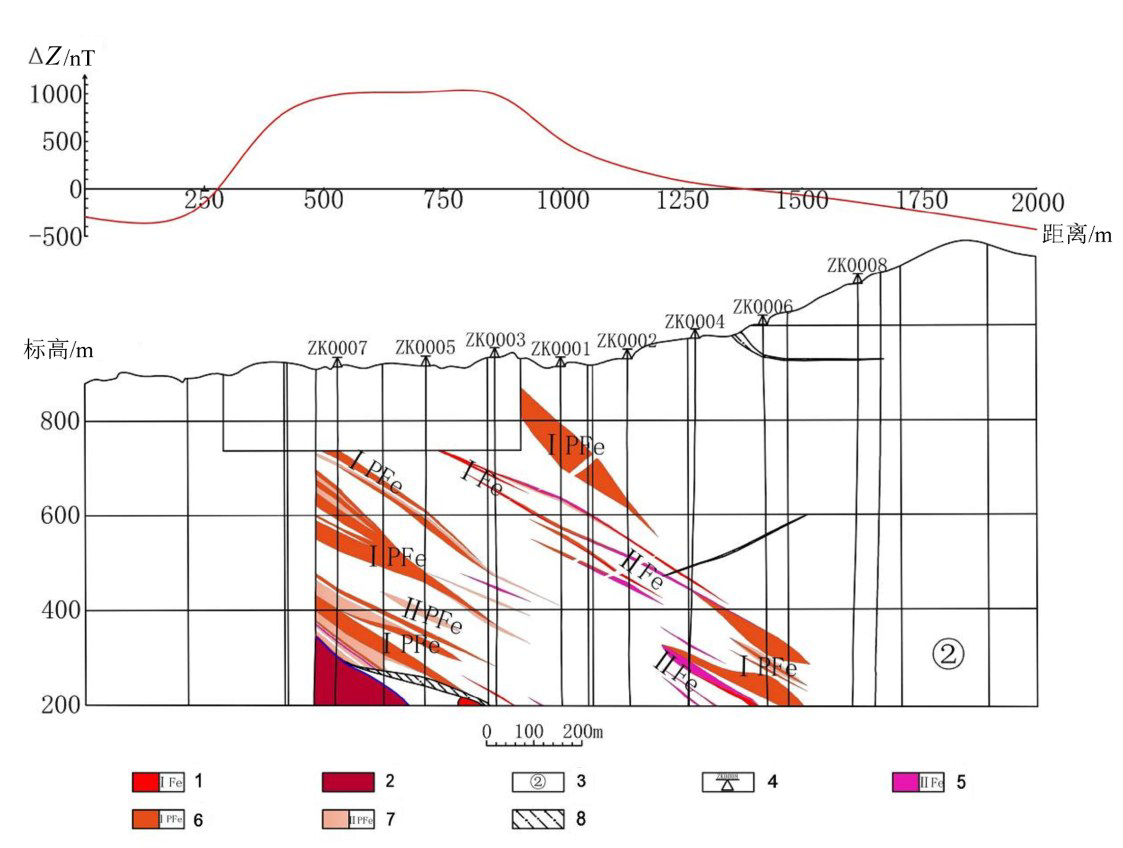

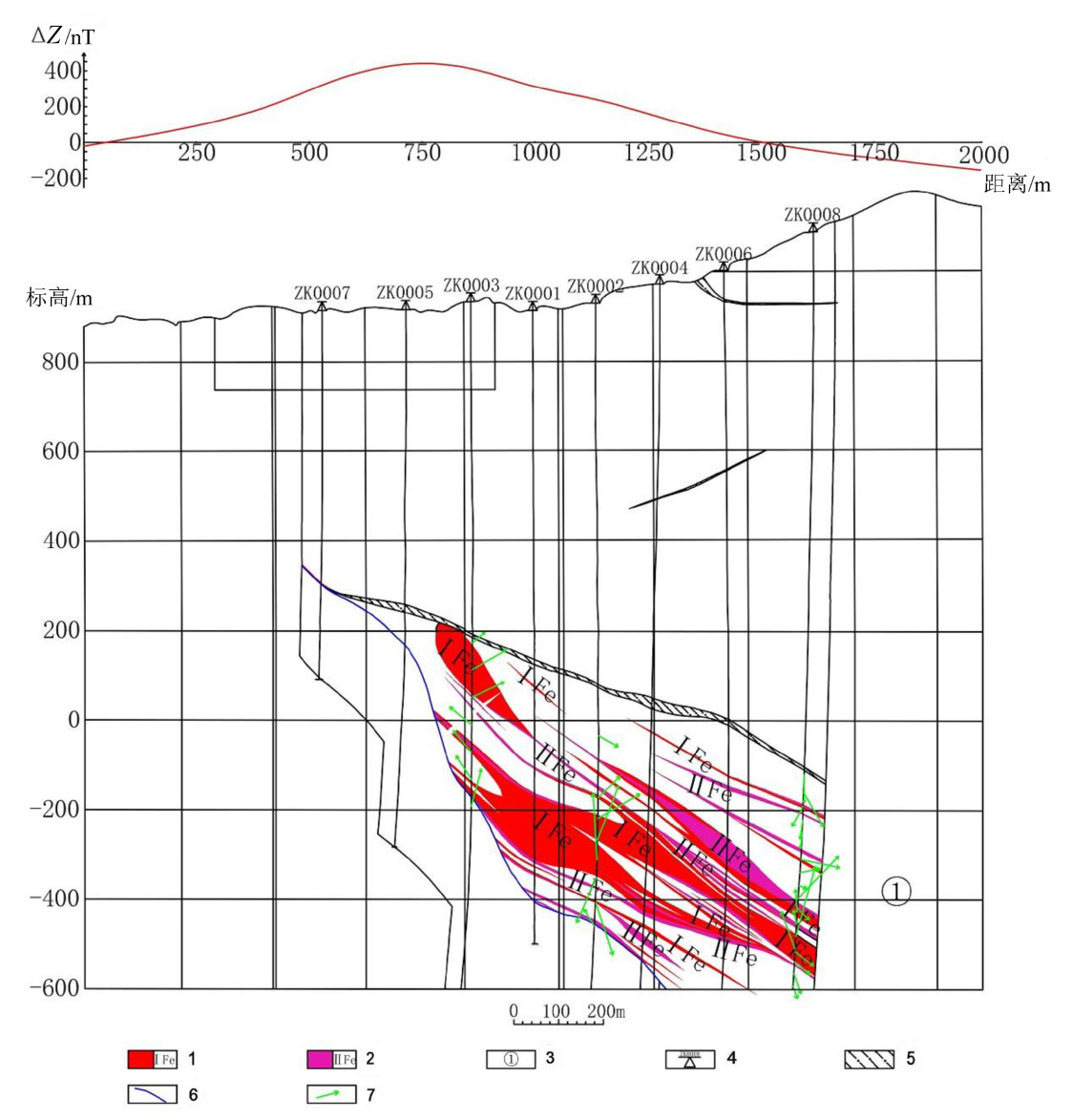

由区内0号剖面自西向东沿矿体倾向选定 (ZK0005、ZK0003、ZK0002、ZK0008)4 个钻孔的井中三分量磁测资料,利用重庆地质仪器厂的井中三分量数据处理软件,主要针对①、③号矿体群,在现有井中三分量测量深度范围内资料经整理后计算出水平模差(ΔH)从中粗略的对①、③号矿体群所产生的异常特征进行类比从中划分出区内控矿层位的视厚度(图11)。

ZK0005孔,自上而下水平模差(ΔH)为指西向下、指西向上,分别交汇于本孔西侧,产于角闪石岩内与辉石角闪石岩内的③矿体群内部分矿体的头部或尾部,大致圈定出该控矿层视厚度约400 m,8 层低品位铁矿体累计视厚度约95 m。

ZK0003孔,孔内自上而下先后穿过①号铁矿体 Fe1沿倾向的头部、③号矿体群的中部。产于橄榄苏长岩岩体内的①号铁矿体Fe1矢量方向按照其强度大小划分是以指东向上为主的、次为指西向上,斜交于上下叠加的4层矿体。由此划分出控矿层位视厚度近400 m,4层具工业品位矿体累计视厚度约 150 m。

图9M24研究区磁测ΔZ等值线化极上延500 m

1 —磁测ΔZ正异常等值线;2—钻孔位置及编号;3—磁法剖面及编号;4—磁测基点;5—研究区范围

图10M24研究区0剖面磁测反演成果图

1 —实测磁异常(ΔT)曲线;2—理论磁异常(ΔT)曲线;3—磁异常反演矿体

图11M24研究区0剖面井中三分量①、③号矿体群综合剖面图

1—工业品位铁矿石;2—角闪石岩;3—辉石岩;4—矿体群编号;5—施工钻孔及编号;6—低品位铁矿石;7—辉石角闪石岩;8—糜棱岩;9—矿体群分界线;10—三分量磁测矢量及方向

控矿层间接触部(橄榄苏长岩与辉石角闪石岩)矢量方向呈小角度指东向上。产于辉石角闪石岩体内③号矿体群矢量方向以顺层指西向上为主的,表明主矿体向西、向上仍有延伸趋势。从中大致划分出控矿层视厚度约500 m,8层具工业品位矿体累计视厚度约150 m。

剖面中部:ZK0002孔,孔内①号铁矿体Fe1控矿层视厚度约520 m,5层薄厚不等具工业品位的矿体层累计视厚度约150 m。矿体群顶板部矢量方向以指东向下为主,底板部以指东向上为主,向东具交汇趋势。

控矿层间矢量方向与钻孔轴向呈小角度指西向下和指西向上交汇于接触部位。深部③号矿体群控矿层视厚度约630 m,3层具工业品位的矿体累计视厚度约22 m。控矿层矢量方向总体上是沿倾向向东呈顺层指东向下、向西逆向顺层指西向上呈上下交错分布的磁场特征,仅在本矿体群主矿体尾部出现局部交汇点。结合西侧ZK0003孔大致控制了该③矿体群具工业品位矿体沿倾向(中部—尾部)延伸约500 m。

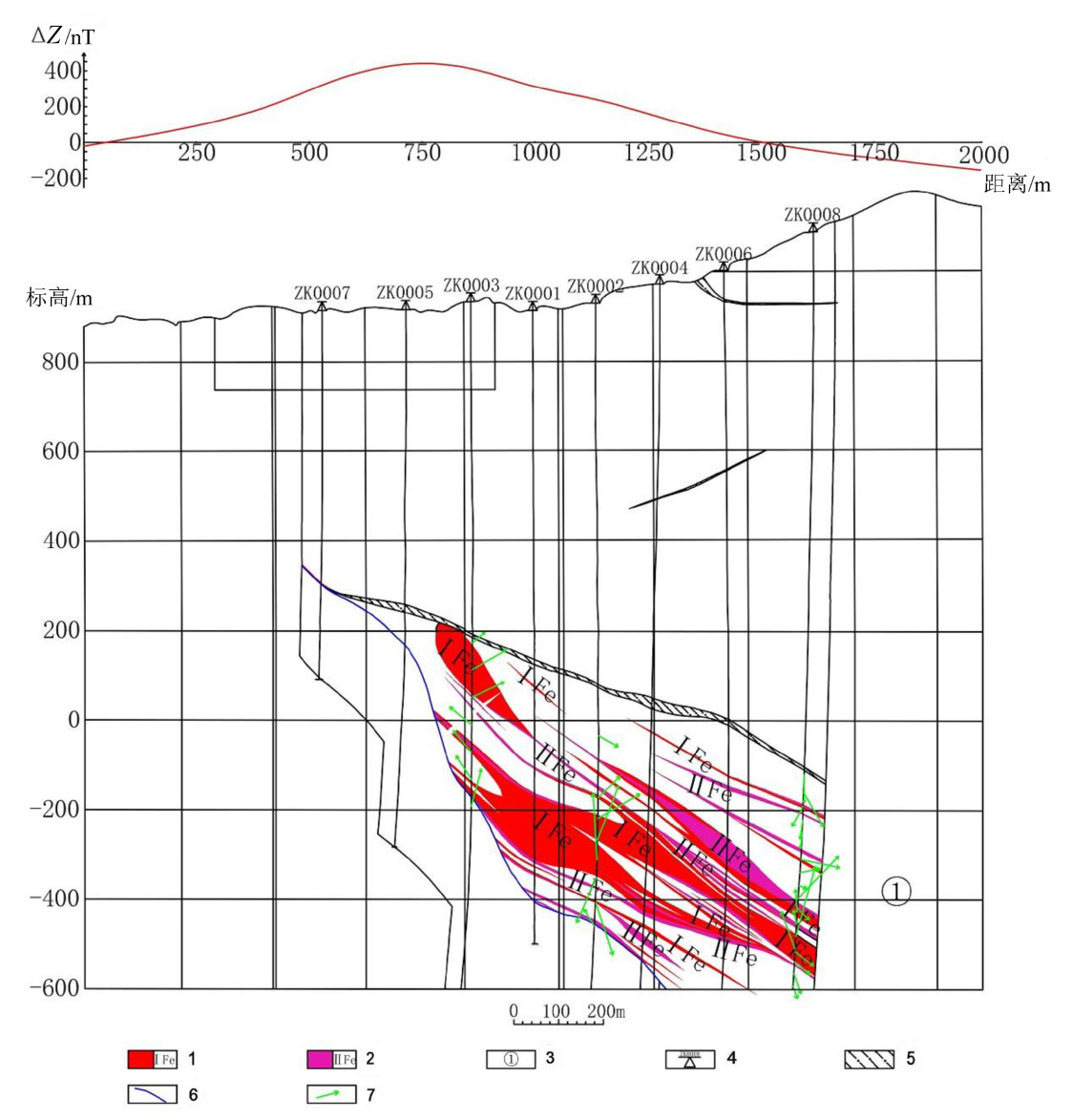

剖面东部:ZK0008孔,孔内①号铁矿体Fe1控矿层视厚约450 m,4层具工业品位矿体累计视厚度约90 m。矿体群顶底部之间矢量方向以指东向下、指东向上为主,交汇于4层矿体之间。其中2层主矿体层位似呈顺层沿倾向指东向下,表明主矿体向东向下仍有较大的延伸(图12)。

通过利用井中三分量磁测“水平模差”磁测结果分析,大致能够初步的划分出控矿层的视厚度,矿体群的头部、尾部,以及发现孔内侧向及孔底部以外的深部矿体。

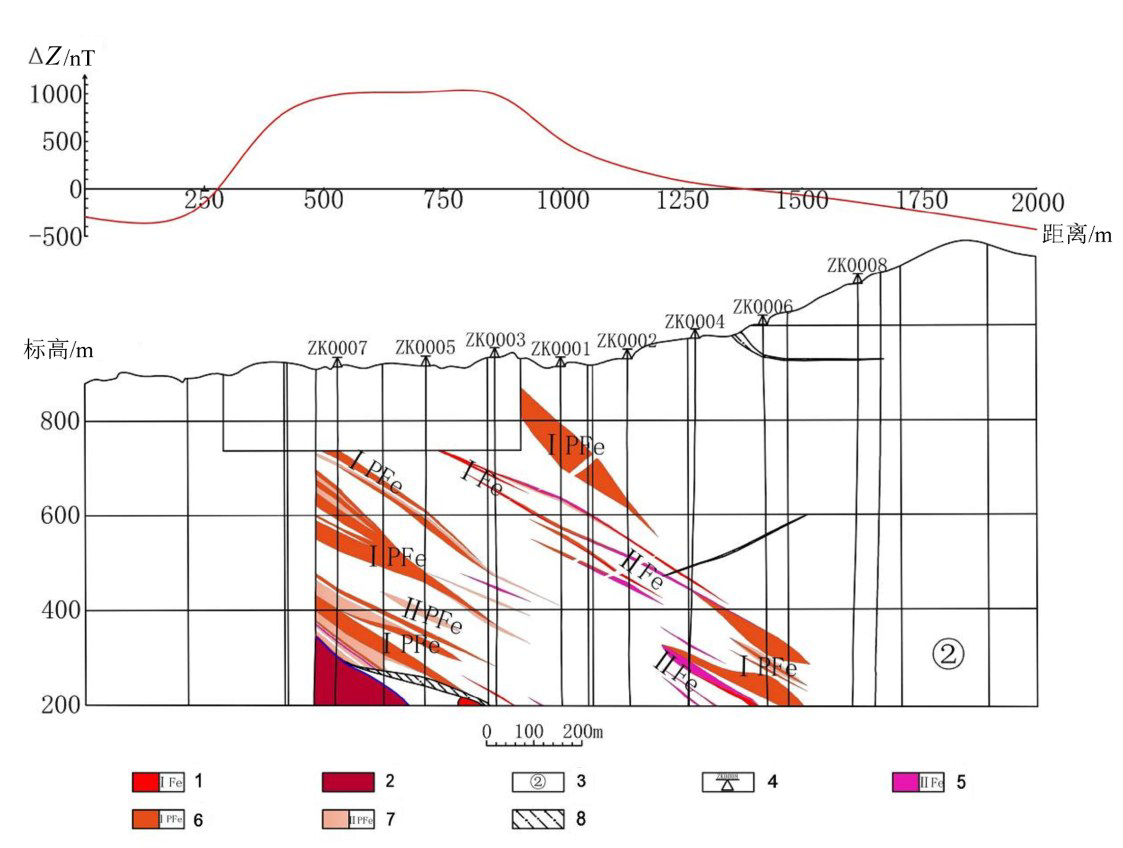

图12M24研究区0剖面磁测②、①、③号矿体群综合解释成果图

1—工业品位铁矿石;2—角闪石岩;3—辉石岩;4—矿体群编号;5—施工钻孔及编号;6—低品位铁矿石;7—辉石角闪石岩;8—糜棱岩;9—矿体群分界线;10—三分量磁测矢量及方向;11—工业品位铁磷矿;12—低品位铁磷矿

3 磁测剖面垂向叠加异常分离解释推断

由M24研究区0剖面综合解释成果图上可以看出:地面ΔZ曲线变化为矿体叠加异常反映,根据化极上延几个高度的曲线变化,大致将该剖面上垂向叠加矿体群分离为3部分。

上部:第一延拓高度(100 m)磁场值减去第二延拓高度(500 m)磁场值,得到区内②号矿体群无其他磁性体干扰下主矿层在本区内产生的理论异常特征曲线,该异常是多层矿体综合引起,利用切线法计算矿体顶部埋藏深度为200 m左右(图13)。

图13M24研究区0剖面磁测②号矿体群综合解释成果图

1—工业品位铁矿石;2—角闪石岩;3—矿体群编号;4—施工钻孔及编号;5—低品位铁矿石;6—工业品位铁磷矿;7—低品位铁磷矿;8—糜棱岩

图14M24研究区0剖面磁测①号铁矿体Fe1综合解释成果图

1—工业品位铁矿石;2—低品位铁矿石;3—矿体群编号;4—施工钻孔及编号;5—糜棱岩;6—矿体群分界线;7—三分量磁测矢量及方向

中部:第二延拓高度(500 m)磁场值减去第三延拓高度(1000 m)磁场值,得到区内①号铁矿体 Fe1在无其他磁性体干扰下主矿层在本区内产生的理论异常特征曲线,该异常以Fe1矿体为主多层矿体综合引起,利用切线法计算矿体顶部埋深770 m 左右(图14)。

底部:第三延拓高度(1000 m)磁场值减去第四延拓高度(1500 m)磁场值,得到区内③号矿体群在无其他磁性体干扰下主矿层在本区内产生的理论异常特征曲线。利用切线法计算该矿体群顶部埋深593 m左右(图15)。

综上所述针对M24地面磁测(ΔZ)异常分布特征,经化极、向上延拓(4个高度依次为100 m、500 m、1000 m、1500 m),由浅入深的对不同空间矿体分布特征逐一分离、解析,大致圈定出区内主矿体① 号铁矿体Fe1分布范围约1.7~2.0 km2,矿头埋深约 770 m,矿体最大走向长度可达1200 m,沿倾向最大延伸长度可达1800 m,平均厚度(依据井中三分量磁异常特征圈定矿体厚度,结合钻孔编录资料)约 180 m(王庆乙等,2009),为进一步地质深部验证工作提供了翔实可靠的物探成果资料(图16)。

图15M24研究区0剖面磁测③号矿体群综合解释成果图

1—工业品位铁矿石;2—低品位铁矿石;3—角闪石岩;4—辉石岩;5—矿体群编号;6—施工钻孔及编号;7—辉石角闪石岩;8—糜棱岩;9—矿体群分界线;10—三分量磁测矢量及方向

图16M24研究区剖面立体图

1—工业品位铁矿;2—低品位铁矿石;3—工业品位铁磷矿;4—低品位铁磷矿;5—辉石角闪石岩;6—闪长岩;7—混合岩;8—绿泥石化斜长岩; 9—二长岩;10—碎裂斜长岩

4 结论

(1)M24地磁异常主要是由较大的低缓异常和叠加其上的2个局部异常引起,2个局部异常均为铁磷矿体引起,而低缓异常是由深部产于橄榄苏长岩体内的钒钛磁铁矿体及辉石角闪石岩体内的磁铁矿体共同引起。

(2)全区先后施工钻探工程29孔,证实主矿体 (矿头)埋深最浅部位于区内异常中心0号剖面 ZK0003孔,其上部(矿头)埋藏深度为764.23 m,埋藏深度最深点位于该剖面ZK0008孔埋藏深度为 1495.77 m。与物探推断矿体(矿头)埋深约770 m之间差距不大,产状大致相同。

(3)应当指出的是:区内主矿体的上部叠加多层低品位磁铁矿体,受磁测范围所限,造成所圈异常范围在图面上略有缺失,磁场处理过程中引起边部效应。地面磁场虽经向上延拓等技术方法处理,难以消除此干扰,造成深部矿体解释深度不足。