摘要

北京菜食河流域延庆段曾发生多处泥石流事件,严重影响了当地人民的生产、生活。本文选取菜食河流域四海—珍珠泉段受灾严重、潜在经济损失最大的17条沟谷为研究对象,在野外精细调查的基础上,应用 GIS的大数据统计功能,统计研究各泥石流分区特征和泥石流形成条件、泥石流易发性和活动特征;选择了松散物质储量、沟岸平均坡度、汇水面积、相对高差、主沟长度、年平均降雨量和植被覆盖率共7种评价因子,划分了泥石流危险性等级。结果表明:菜食河流域四海—珍珠泉段泥石流沟物源条件包括沟道冲洪积、坡残积、人类活动堆积和崩滑塌堆积体4类,物源总储量达1681.30×104 m3,平均厚度1.01 m;暴雨洪峰流量整体较大,其中最小为1.53 m3/s,最大为31.63 m3/s;危险性评价结果显示流域两侧沟谷为低危险的沟5条,中危险的沟7条,高危险的沟5条,其中,高危险泥石流沟严重威胁流域沿岸珍珠泉乡、四海镇沿河分布的村庄、道路,评价结果对延庆区开展小流域泥石流工程治理、防灾减灾具有重要科学意义。

Abstract

Frequent debris flow events in the Yanqing section of Beijing’s Caishi River Basin pose significant threats to local communities and infrastructure. This study focuses on 17 gully systems within the Sihai-Zhenzhuquan segment, combining field investigations with GIS-based statistical analysis to evaluate debris flow characteristics, formation conditions, susceptibility, and activity patterns. A risk assessment framework was established using seven key parameters: loose material reserves (1681.30×104 m3), average slope gradient of gully banks (1.01 m), catchment area, relative elevation difference, main channel length, annual rainfall, and vegetation coverage. Results indicate that debris flow source materials in the study area primarily consist of channel alluvium, slope deposits, anthropogenic accumulations, and landslide deposits. Under rainfall scenarios with return periods of 50 years (P=2%) and 5 years (P=20%), peak discharge rates reach 31.63 m3/s and 1.53 m3/s, respectively. Risk classification reveals five low-risk, seven medium-risk, and five high-risk gullies. High-risk gullies critically endanger villages and transportation networks in Zhenzhuquan Township and Sihai Town. These findings provide a scientific foundation for targeted engineering mitigation and disaster reduction strategies in the Yanqing District.

0 引言

菜食河流域延庆段受地形条件、岩土体工程地质条件、人类工程建设活动、强降雨影响,泥石流灾害频发(张熠昕等,2018)。资料显示,菜食河流域四海—珍珠泉段历史上曾爆发过严重的山洪泥石流,造成山体表层松动并裹挟大量松散物源,严重破坏了地质环境条件,导致基础设施受损。其中,四海镇的南地沟、岔石口沟爆发大规模山洪泥石流,最终导致了13人死亡,30余间民房冲毁、70多公顷耕地冲毁(Ma et al.,2016);珍珠泉乡秤勾湾沟爆发山洪泥石流,导致1人死亡,冲毁耕地10余公顷、果树林木100余棵、牲畜30余头;珍珠泉乡南沟门沟爆发山洪泥石流,冲毁民房2间、耕地10余公顷。自2010年以来,大量泥石流沟发生不同程度的洪水灾害,仍然存在发生泥石流地质灾害的隐患 (李婧玥等,2021)

随着地质灾害防治工作的持续推进,前人对单沟、小流域泥石流发育特征与分布规律进行了研究。例如:20世纪80—90年代,刘希林(1988、1989) 就提出了判定泥石流危险度的指标选取、区划方法,以及沟谷型泥石流危险性评价因子(刘希林等, 1993);之后李淑松等(2018)开展了白龙江泥石流危险评价;任玉鹏等(2018)开展了泥石流活动趋势预测研究;张熠昕等(2018)分析了密云区龙潭沟流域泥石流灾害成因与动力学特征;前人对菜食河流域泥石流研究多集中于激发条件(涂剑等,2017)、危险区划(白利平等,2008)、预警等方面(韦京莲等,1994),取得了显著成果,但以小流域为单元的形成条件和危险性评价研究方面仍存在不足。

因此,本文选取菜食河流域四海—珍珠泉段内 17 条泥石流沟为研究对象(王诜等,2019;章新益等,2021),利用GIS统计功能,通过野外调查和统计,开展各沟域泥石流分区特征和形成条件研究,细分物源类型、规模,分析泥石流易发性和活动特征;综合选取最主要的7个评价因子,开展泥石流危险性评价,并划分危险性等级,以期为延庆区开展小流域泥石流工程治理、防灾减灾提供科学依据。

1 研究区概况

菜食河流域四海—珍珠泉段自南西向北东汇入白河流域,最终注入密云水库,区内海拔700~1000 m,山脉多与河流平行、趋于一致,多呈单斜状倾向河心,地形坡度17°~55°,研究区大地构造位置属于中朝准地台北缘地带,其基底主要由太古宙地层组成(孙永彬等,2021)。经研究统计,四海—珍珠泉段发育17条泥石流沟,集中在末级和二级沟谷内,山坡坡度为17°~42°,流域密度大,主沟狭长,支沟较少,地形切割强烈。

2 泥石流分区特征

2.1 泥石流形成区特征

泥石流形成区多集中分布于主沟上游、各主支沟沟源,沟道纵坡降比161.5‰~467.3‰,宽3~45 m,主支沟夹角32°~78°,“V”字形沟谷,植被覆盖率均 80%以上,沟道与两侧坡面界线明显,主支沟沟源附近发育丰富的沟道冲洪积、崩滑塌堆积体,支沟沟源附近发育丰富的坡残积堆积,通过沟岸斜坡及两侧支沟迅速汇入到主沟(图1)。

2.2 泥石流流通区特征

流通区整体位于二级沟谷及其次级沟谷内中上游,树枝状展布,沟道坡降相对平缓,沟底宽15~110 m。坡面坡度25°~60°,汇水面积大。该区域形成泥石流的地形条件、降雨条件、物质来源条件优越,沟道中多形成巨厚的沟道冲洪积(图2),流动过程中提及不断加大,沿程不断侵蚀两岸的坡残积,从而参与泥石流活动。

图1菜食河流域泥石流分布概况

图2典型沟谷流域特征及物源分布位置

2.3 泥石流堆积区特征

研究区内的堆积区多为拓宽的“U”型沟型,由于各支沟上游纵坡降较大,流速较快,物质来源较少,物源出山后沟道变宽,水动力降低,松散物源厚 0.2~2.7 m,平均纵坡降变为11.32‰。扇形地多由于菜食河侧向掏蚀和人工开挖坡脚而难以保存(图2)。

3 形成条件分析

3.1 降雨条件

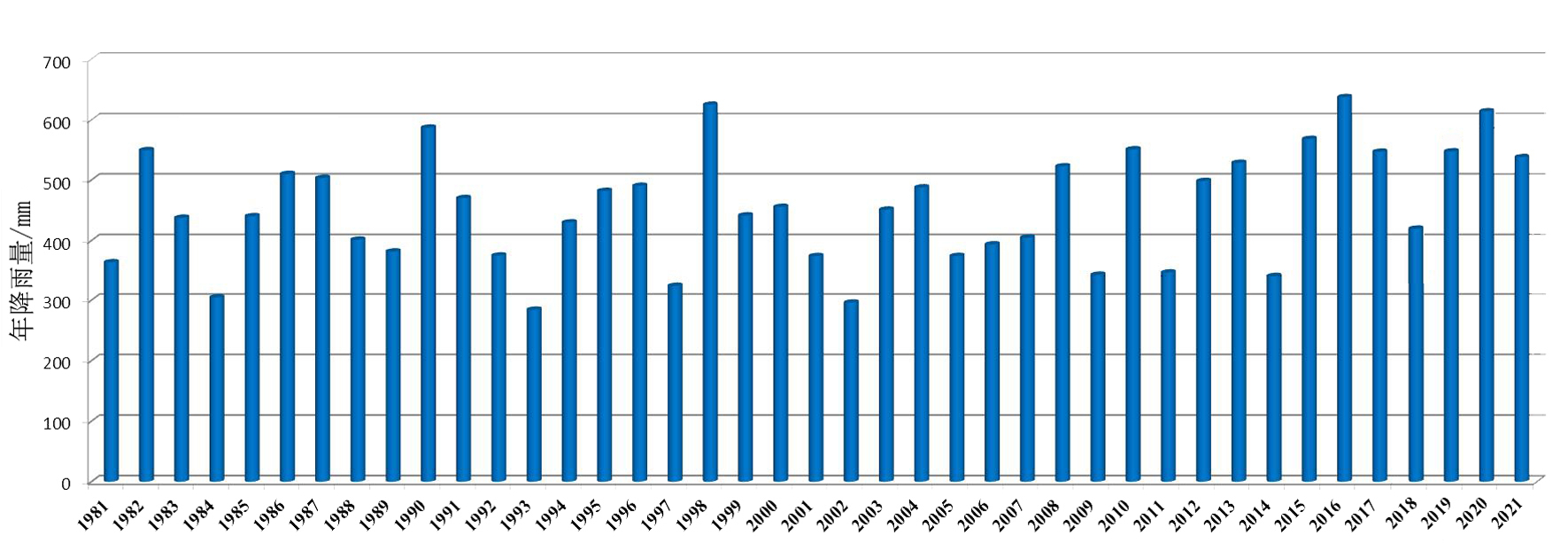

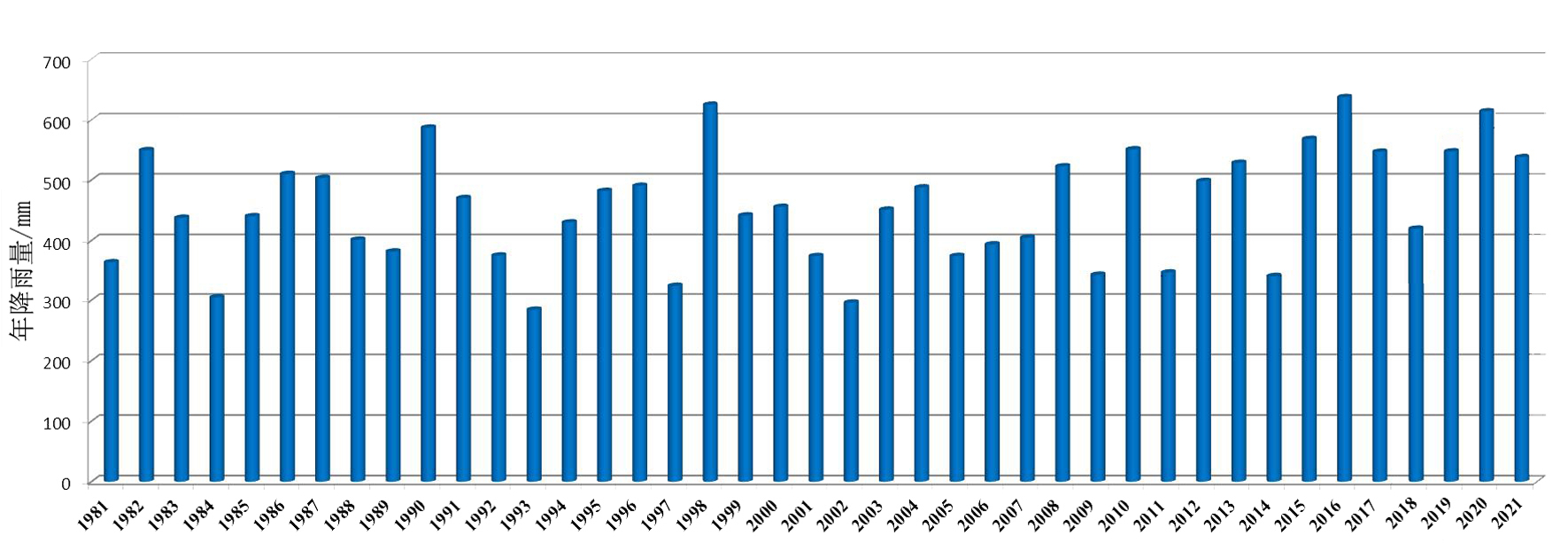

本研究通过延庆区四海镇、珍珠泉乡等气象站,收集了区内1981—2021年降雨数据(图3),四海—珍珠泉段历年最大降雨量为637.2 mm(2016 年),最小降雨量为284.1 mm(1993年),相差353.1 mm。降水量具有降雨集中特点,集中在6—8月,一次连续最大降雨量可达258.7 mm。历时短、强度高的集中降雨,极易引发泥石流地质灾害的发生。综上,研究区内的年降雨丰富,为区内泥石流的形成提供了良好的外动力条件(裴来政等,2018)。

3.2 地形地貌条件

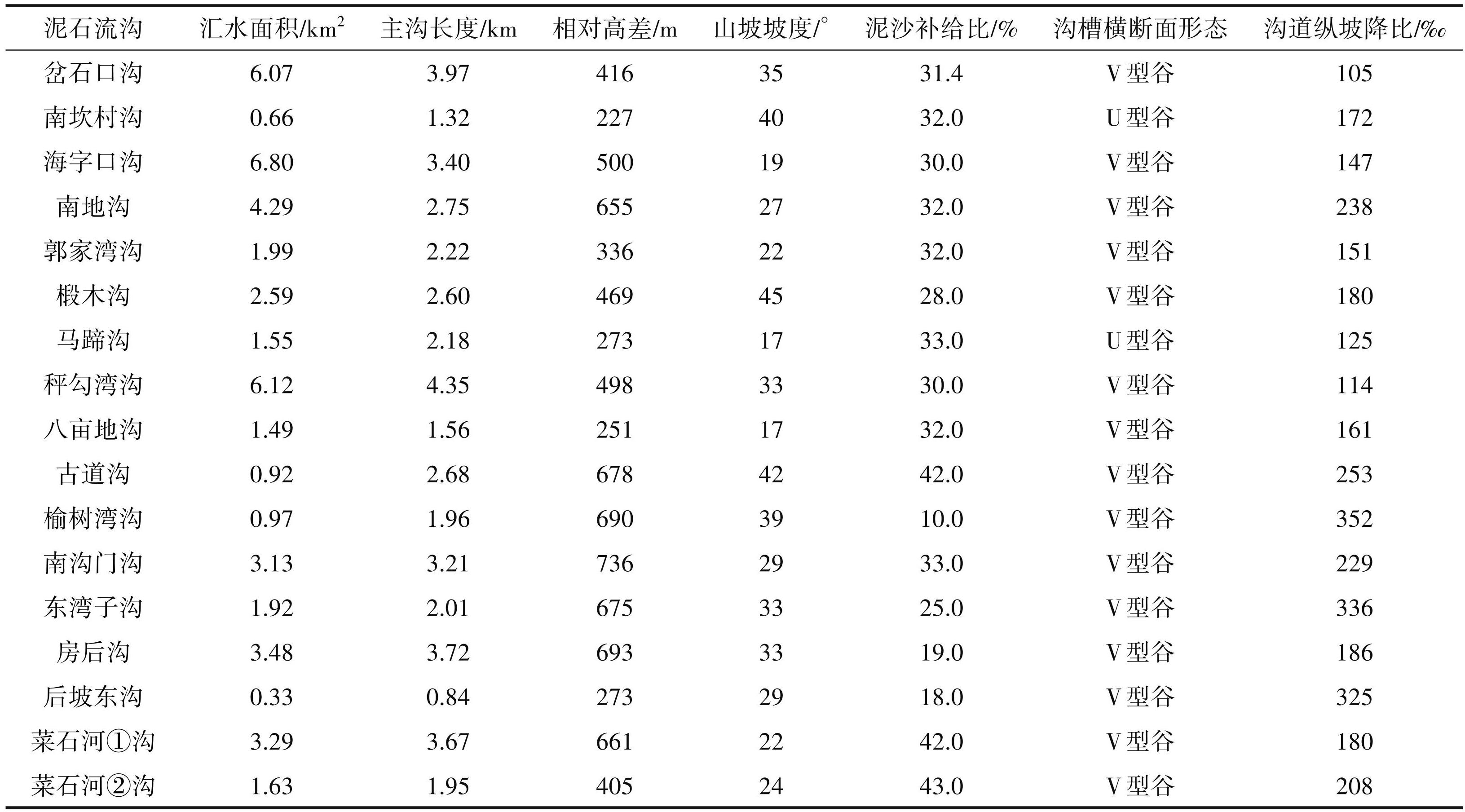

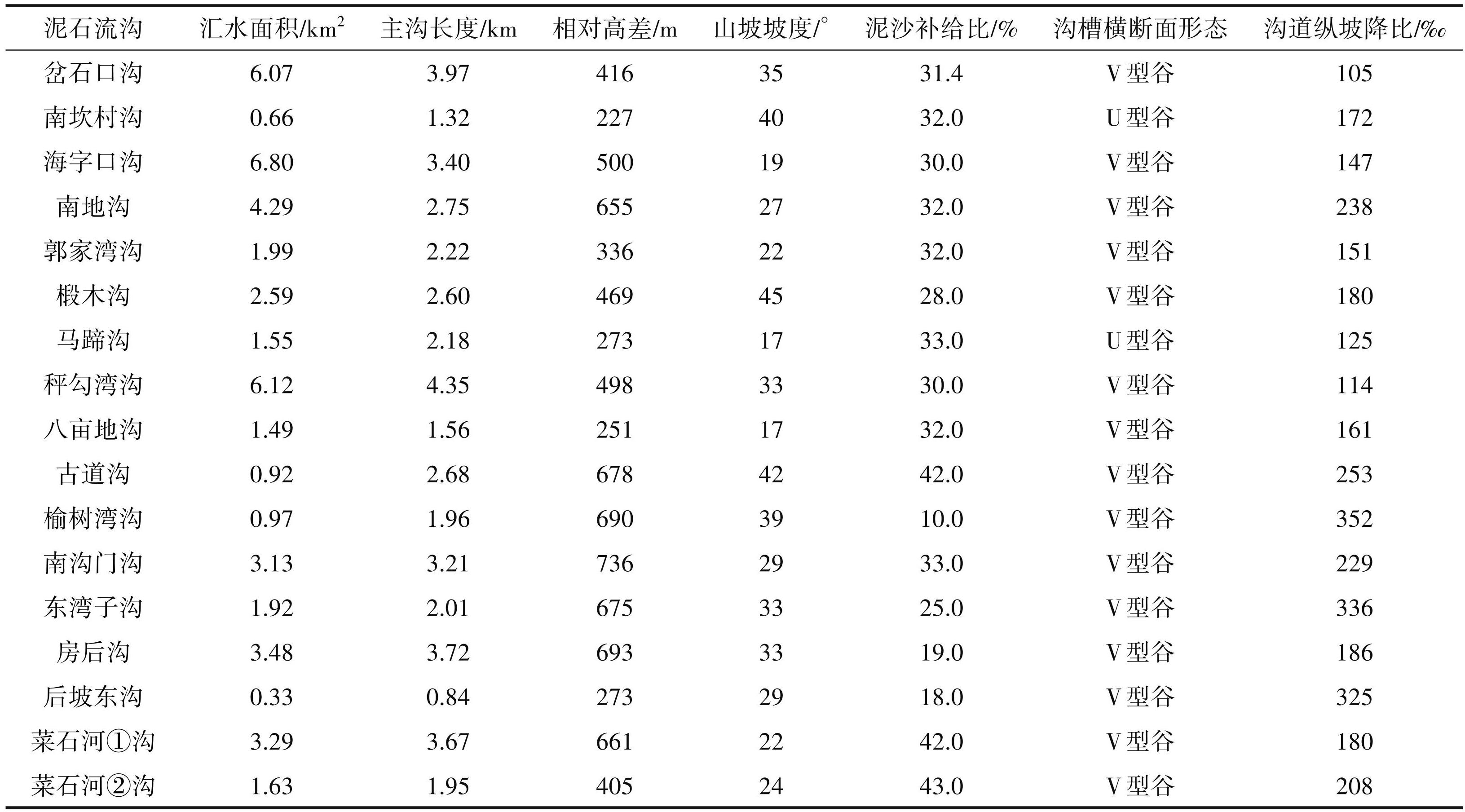

经统计分析研究,区内发育的17条泥石流沟,平面形态多与菜食河流域大角度相交,面积47.23 km2,最大沟域面积6.80 km2,最小沟域面积0.33 km2。相对高差227~736 m,地势高、坡度陡,平均坡度17°~42°,支沟中还分布有三级、四级的小型支沟,物源分布在支沟中,“V”型谷,两侧斜坡坡度一般大于35°,沟道纵坡降比为105‰~352‰,规模以中小型为主(表1)。流域内泥石流在形成区形成后,裹挟土、砂、石一起向下游流动,对流通区的沟床和岸坡形成掏蚀作用,从而加大了泥石流的摧毁能力。

3.3 物源条件

通过野外精细调查与GIS统计综合获取物源信息,各沟域内主要物源类型有沟道冲洪积、坡残积、人类活动堆积、崩滑塌堆积体4种,物源总储量为 1681.30×104 m3,平均厚度为1.01 m(表2)。

(1)沟道冲洪积为区内的主要物源类型,储量 489.84×104 m3,占物源总储量的29.13%,以南地沟和菜食河①沟最为发育。成因类型进一步划分为沟道堆积和历史泥石流堆积(图4a、b),主要分布在主沟流通区及其与支沟交汇部位,沿沟道呈树枝状展布,且多集中在中间沟道窄、两侧坡面陡且坚硬岩石区,物源粒径为5~25 mm。该类物源受地形地貌影响,在降雨条件下,迅速冲蚀,并最终转化为泥石流。

(2)坡残积储量359.05×104 m3,占物源总储量的21.36%,以海字口沟和南地沟最为发育。该类物源集中分布在地形起伏小、沟道两侧坡面缓而宽的斜坡面上,斜坡上发育大量的坡残积碎石土和粉土,接受侵蚀后作为补充物源成为泥石流或者山洪的组成部分(图4c)。

(3)人类活动堆积储量达824.34×104 m3,占物源总储量的49.03%。以南坎村沟、海字口沟、郭家湾沟最为发育。成因类型进一步划分为人类开垦的坝阶地堆积和裸露耕地堆积(图4d)、人工房渣土堆积、降雨所致沟道干砌石挡坝破损产生的物源、人工开挖的道路施工堆积(图4e)等4类。该类物源集中分布在相对高差较小、沟道宽缓的沟口堆积区,岩性多为风化强烈的侏罗系砂岩和燕山期花岗岩。

图3研究区1981—2021年降雨柱状图

表1泥石流地形地貌特征信息

图4研究区泥石流沟各类物源发育特征

a—沟道冲洪积堆积物;b—沟道冲洪积-历史泥石流;c—坡残积堆积物;d—人类活动堆积-阶地;e—人类活动堆积-道路施工堆积物;f—崩塌堆积物

(4)崩滑塌堆积体储量为8.05×104 m3,占物源总储量的0.48%。以岔石口沟和南地沟发育居多,该类堆积物因动力地质作用呈块裂、碎裂结构(图4f),强降雨作用下,沿坡面呈碎屑状运移至坡脚(蒋瑶等,2014),坡脚为块石堆积,坡面碎石土和块石土堆积,为泥石流提供了丰富的物质基础;同时,局部阵发性堵溃可能导致灾害级联效应的产生,泥石流冲蚀坡脚造成局部崩滑塌堆积体,并形成严重堵塞。

4 泥石流活动特征与危险性评价

4.1 泥石流易发性评分与活动特征

4.1.1 泥石流易发性评分

研究遵循泥石流沟的数量化综合评判及易发程度等级标准(曹琛和刘威,2018),综合崩滑塌堆积体发育的严重程度、泥沙补给比、沟口形态、纵坡比、区域构造影响、植被覆盖、变幅、岩土体、物源、平均坡度、沟槽横断面、物源平均厚度、面积、相对高差、堵塞程度共15项因子进行数量化评分,累积各因素的分值,得到总评分,为泥石流动力学特征分析提供依据。

表2研究区泥石流沟物源类型信息

4.1.2 泥石流流体重度与流速特征

据查表法获得泥石流的流体重度,通过泥石流易发程度数量化评分(N)与重度(1+ϕ)关系对照,通过查找规范中的泥石流流体重度,确定菜食河流域泥石流流体重度为1.356~1.607 t/m3。本研究根据菜食河流域17条泥石流沟发育类型、流体组成等因素,采用北京地区稀性泥石流经验公式计算泥石流流速:

(1)

式(1)中,Vc—泥石流断面平均流速(m/s);mw — 河床外阻力系数;

根据研究获取数据,确定菜食河流域17条泥石流沟外阻力系数;Rc—水力半径(m),可用平均水深 H(m)替代;I—泥石流水力坡度(°),一般可用沟床纵坡代替;a=(γHϕ+1)1/2全面考虑的摩擦系数(泥石流容重、石块比重、石块形状系数、沟床比降等因素),平均a=4.0。

根据综合研究,17条泥石流沟沟道纵坡降比为 105‰~352‰,依据上述计算公式,菜食河流域17条泥石流沟沟道主要断面泥石流平均流速最小为 0.37 m/s,最大为4.81 m/s,流速较大,计算结果见表3。

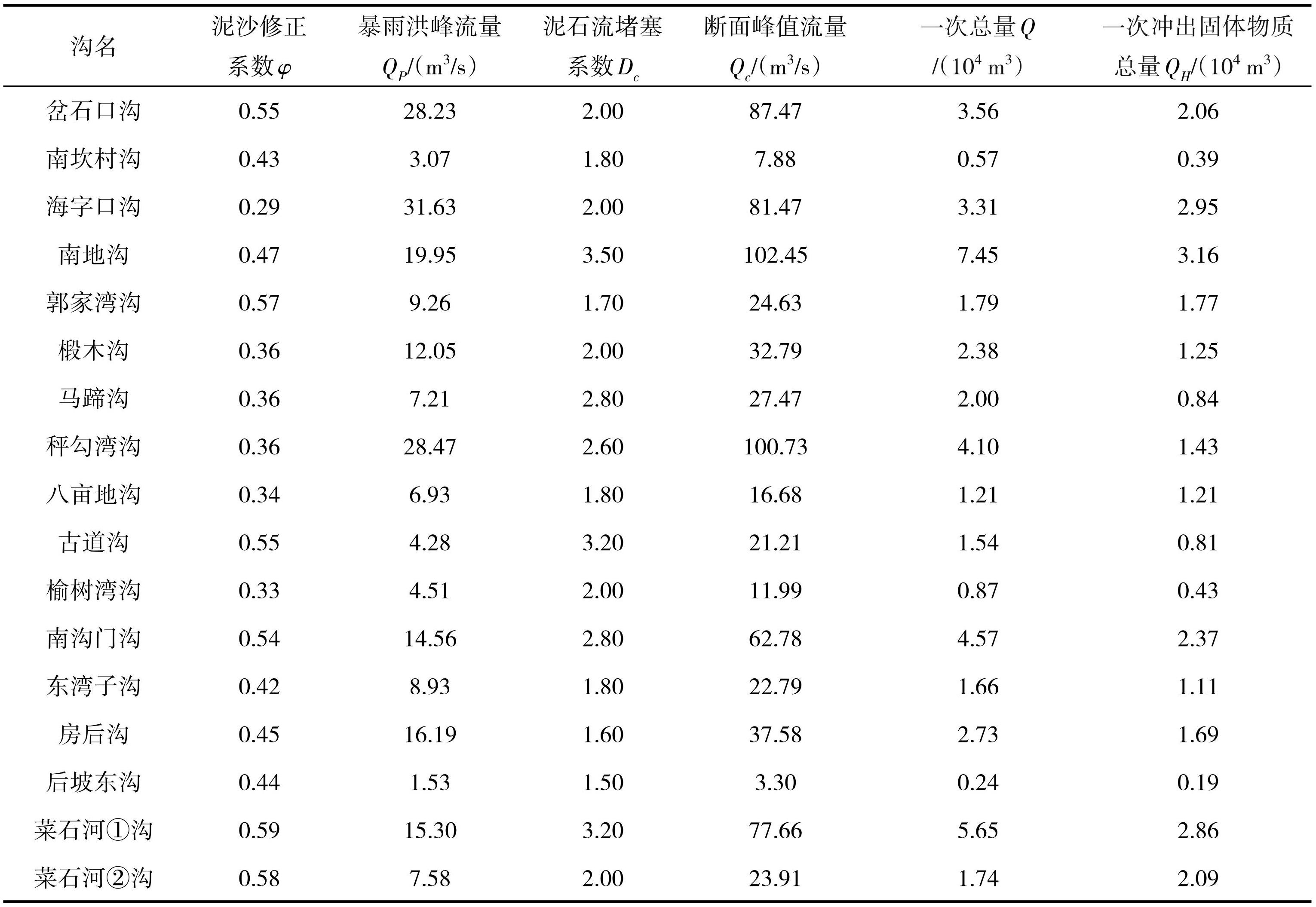

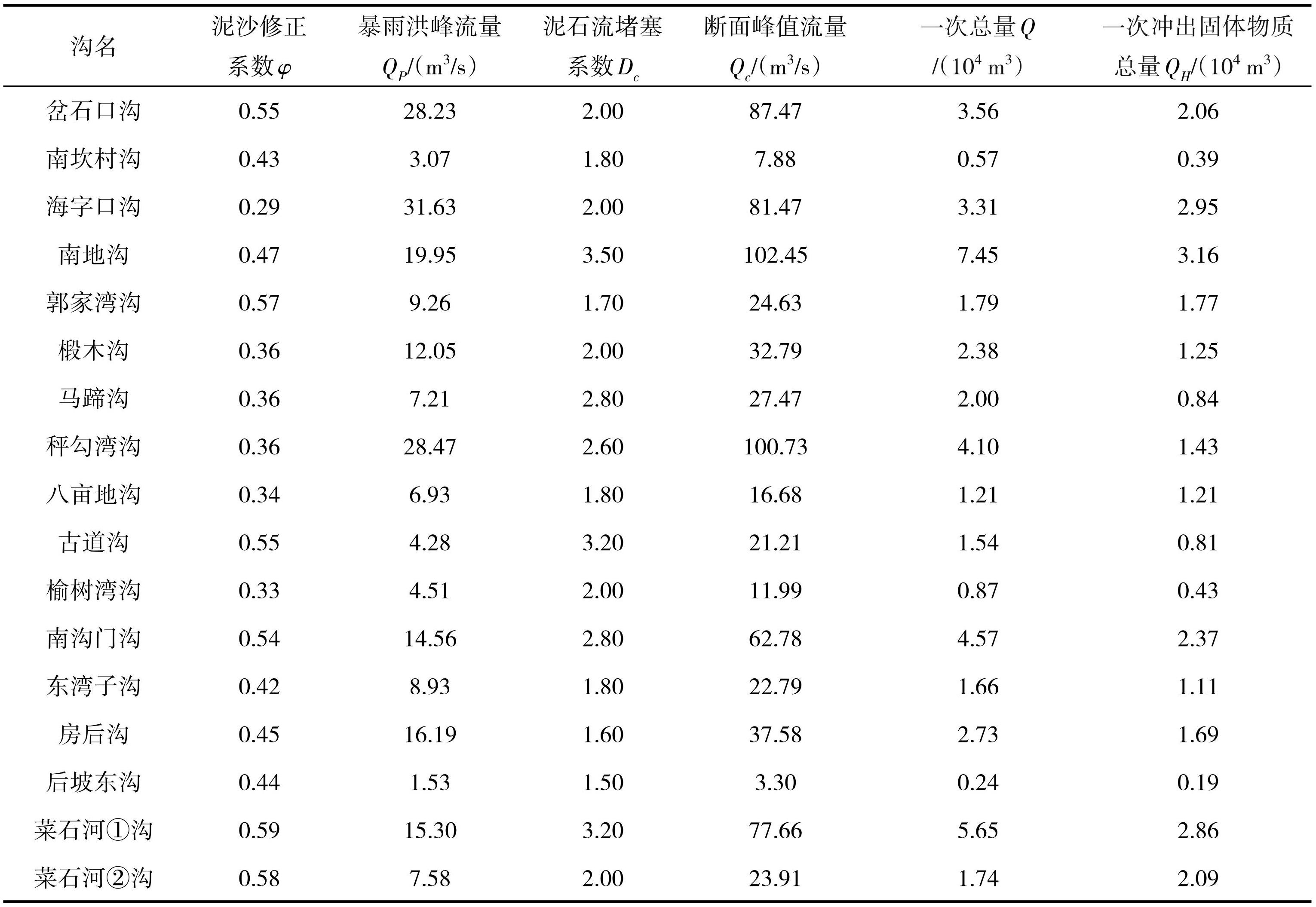

4.1.3 一次泥石流冲出固体物质总量特征

泥石流的流量反映了该泥石流的发生规模和运动强度。经调查分析,17条泥石流沟均未见清晰泥痕,准确确定泥位较困难,因此,本次采用雨洪法对泥石流峰值流量进行计算。按照《城市雨水系统规划设计暴雨径流计算标准》(DB11T969-2013),采用数学模型法计算暴雨强度公式计算出雨水系统设计流量及泥石流洪峰值流量(孙永彬等, 2021)。

(2)

式(2)中,q—设计暴雨强度[L/(s·hm2)];t—降雨历时(min);P—设计重现期(100年),带入式中可得出q=155.04。

表3泥石流流速计算统计

(3)

式(3)中,Qp —暴雨洪峰流量(m3/s);ψ—暴雨径流系数,经查表该流域属于山地区,径流系数均取值0.3;F—汇水面积(hm2),计算研究表明:后坡东沟暴雨洪峰流量最小,仅为1.53 m3/s,而海字口沟暴雨洪峰流量最大,达到了31.63 m3/s。

(4)

式(4)中,Qc—泥石流断面峰值流量(m3/s);φ— 泥沙修正系数;根据泥石流易发性评分查表得出各沟域修正系数;Qp —暴雨洪峰流量(m3/s);Dc —堵塞系数,综合调查数据,确定各泥石流沟堵塞系数,求得断面峰值流量见表4。

一次泥石流总量Q:根据泥石流历时T和最大流量Qc(m3/s),按下式计算:

(5)

式(5)中,K—经验系数:K值的变化随汇水面积 (F)的大小而变化,汇水面积5 km2≤F≤10 km2,K取值0.113,汇水面积F<5 km2,k取值0.202;T—泥石流历时(s);Qc—泥石流峰值流量(m3/s)。

一次泥石流冲出固体物质总量QH:按照《泥石流灾害防治工程勘查规范》(DT/T 0220-2006)附录I提供的公式进行计算:

(6)

式(6)中,QH —一次泥石流冲出固体物质总量 (m3);Q—一次泥石流过流总量(m3);γc —泥石流重度(t/m3);γw —水的重度(t/m3);γH —泥石流中固体物质重度(t/m3)。研究结果表明,菜食河流域沟谷内松散固体堆积物主要为碎石、块石、粉土,根据各物质组成比例,最终求出各泥石流沟固体物质重度 γH。计算结果表明:一次泥石流冲出固体物质总量最小为后坡东沟,仅0.19×104 m3,最大为石窑村南地沟,达到3.16×104 m3。

4.2 泥石流危险性评价

4.2.1 评价指标的选取

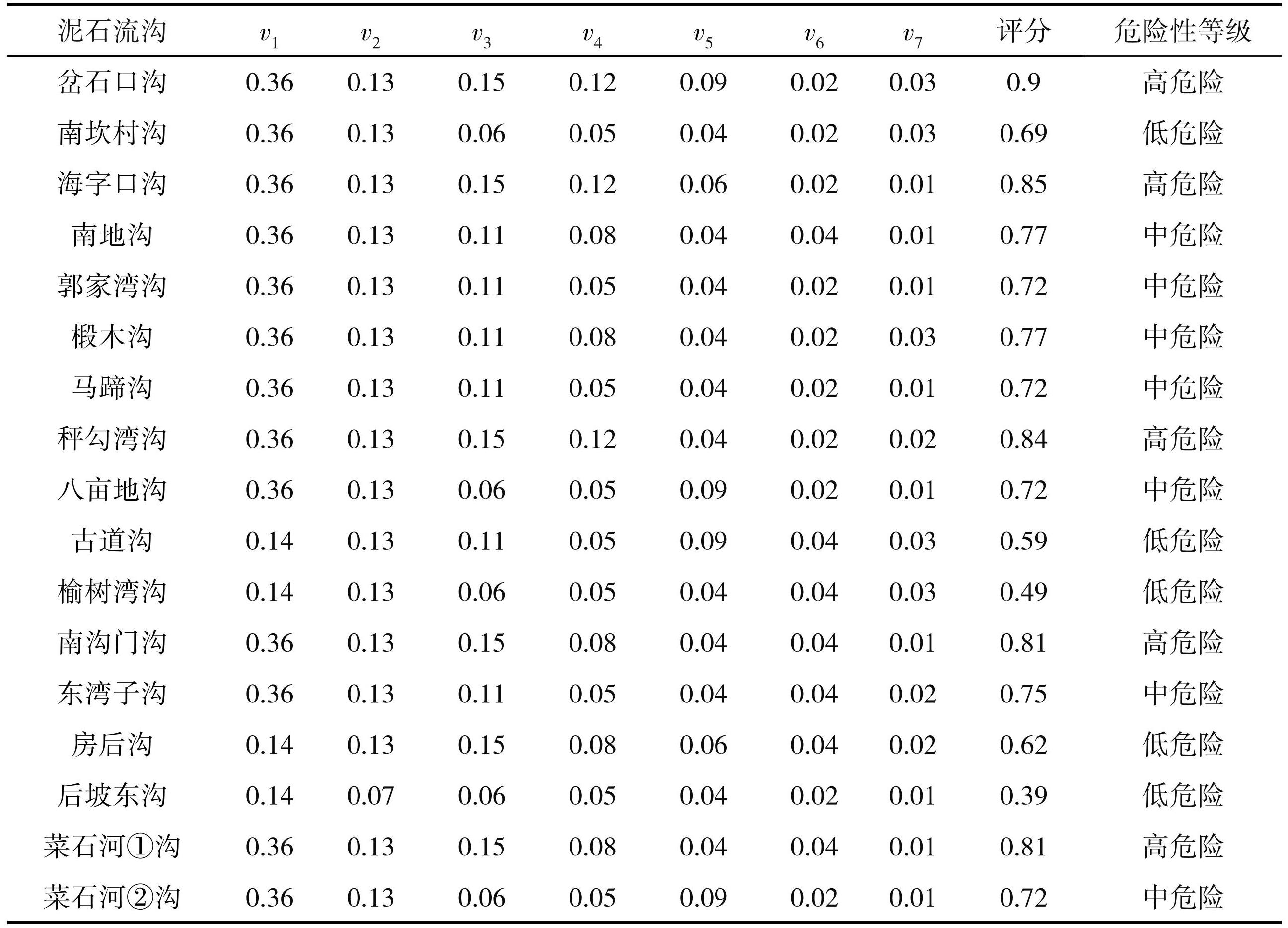

泥石流危险性是指泥石流对生命财产及环境造成损害的概率(杨成长等,2018),本研究基于菜食河流域四海—珍珠泉段泥石流分区特征、形成条件及研究成果。采用流域作为评价单元,选取了松散物质储量(104 m3)、沟岸平均坡度(°)、汇水面积 (km2)、相对高差(m)、主沟长度(km)、年平均降雨量 (mm)和植被覆盖率(%)共7项评价指标(罗健等, 2018)

4.2.2 评价权重确定与等级划分

本研究选择采用灰色系统关联度方法来计算因子的权重。根据这一特性确定次要因子的关联序,并从关联度最小的因素开始给定起始权数作为公差依次以等级数向关联度变大的方向递增权重 (梁永顺等,2021)

表4一次冲出固体物质总量统计

由于各危险因子的取值范围变幅很大,本次危险性评价采用对称不等分间隔的三级分割法划分各因子等级,从而建立危险因素取值与危险程度评定模型(表5)。

表5泥石流危险因素取值与危险程度评定因子信息

4.2.3 危险性评价结果

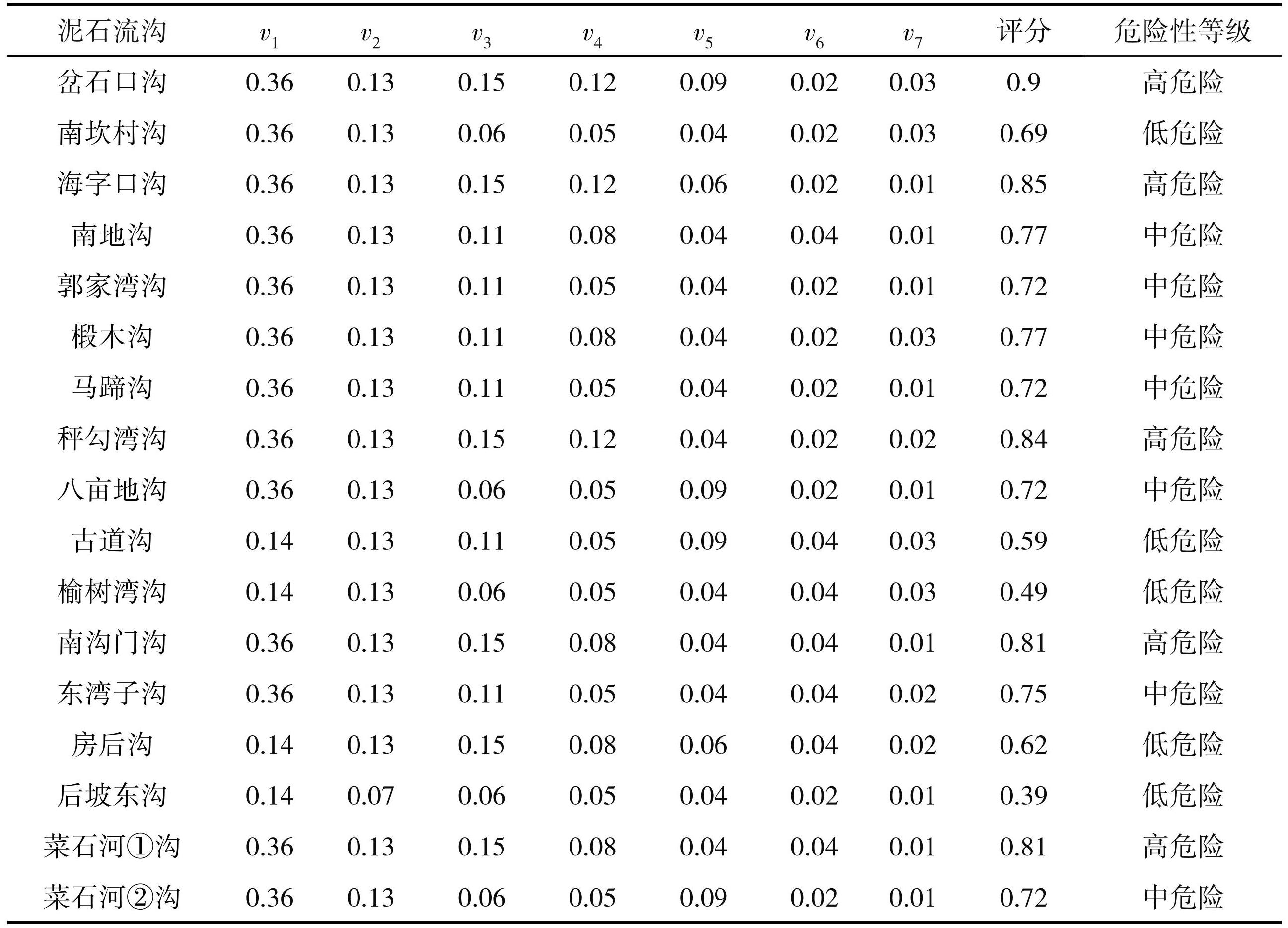

选取v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7 分别代表松散物储量 (104 m3)、年平均降雨量(mm)、主沟长度(km)、汇水面积(km2)、植被覆盖率(%)相对高差(m)和沟岸平均坡度(°)的量化值。根据泥石流危险因素取值与危险程度评定因子等级划分,结合泥石流沟危险性评价因子获取的调查数据,对菜食河流域内17条泥石流沟进行危险性等级划分(表6)

表6危险性评价因子调查数据获取一览

表7泥石流沟危险性评价结果

评价结果图中叠置了四海—珍珠泉段与泥石流的空间分布关系,按照危险性等级评定模型将泥石流划分为高危险、中危险和低危险3个级别。其中,高危险沟谷5条、中危险沟谷7条、低危险沟谷5 条(表7)。综合显示,菜食河流域四海—珍珠泉段 12条泥石流沟危险性评分在0.70分以上,其中岔石口沟分值高达0.90分。综合以往研究成果资料,岔石口沟、南地沟、八亩地沟、秤勾湾沟、南沟门沟等均发生过泥石流灾害,研究区泥石流危险性等级评价结果和实际灾害点分布较为符合(图5)。

图5泥石流沟危险性分级图

5 结论及建议

本文基于泥石流精细化调查、GIS统计分析,选择菜食河流域四海—珍珠泉段泥石流易发区为研究对象,从形成条件、物源类型、活动特征、危险性评价等方面对泥石流进行全面剖析,并主要取得了以下结论:

(1)通过形成条件研究,菜食河流域四海—珍珠泉段17条泥石流沟松散物质来源丰富,主要物源类型包括沟道冲洪积物源、坡残积物源、人类活动堆积物源和崩滑塌堆积体物源4类,以人类活动堆积物源和沟道冲洪积物源最为发育,物源总储量 1681.30×104 m3,平均厚度1.01 m。

(2)通过活动特征研究,17条泥石流沟平均流速最小为0.37 m/s,最大为4.81 m/s,整体流速较大; 暴雨洪峰流量最小为1.53 m3/s,最大达31.63 m3/s; 一次冲出固体物质总量最小为0.19×104 m3,最大达到3.16×104 m3;说明该区泥石流沟整体物源丰富、泥石流流速大、流量大,并严重威胁流域沿岸珍珠泉乡、四海镇沿河分布的村庄、道路。

(3)通过危险性研究,区内泥石流沟处于低危险的5条,中危险的7条,高危险的5条,其中,高危险的5条泥石流沟物源丰富、地形条件复杂、沟道纵坡降较大,严重威胁流域内城镇、村庄、道路及菜食河水系。研究成果可为延庆地区菜食河流域开展泥石流防治工程提供重要参考价值。

建议在后期治理过程中,结合该流域历史泥石流发育特征、泥石流分区特征、形成条件、易发性和危险性等级划分,针对岔石口沟、海字口沟、南沟门沟、秤勾湾沟、菜石河①沟等5条高危险泥石流沟建议采用防治工程+监测工程等治理措施;针对榆树湾沟等低危险泥石流沟建议配合群测群防开展长期监测。